秋雨が続き湿度の高かった先月と打って変わって晴れの日が多い10月でした。

ただ、山歩きの時の写真のように、晴れていても低空が霞んでいたり、風が

強かったりでシーイングはこの時期としては悪い方です。

今の時期は、木星・土星が良い時間帯(20〜21時)に見える時期でもあり、

秋の銀河が観測しやすい時期でもあります。

タイトル画像は上弦の月の翌日である14日の夜に、玄関前で月と土星が

接近したところを撮ったものです。

月のすぐ右上の明るい星が土星、少し離れた左上の星が木星です。

まずはその惑星から。

14日の夜も含めて、タイトル画像の機材(焦点距離900mmの屈折鏡に

2倍と4倍の拡大レンズ、惑星用CMOSカメラ-ASI462MC)で3回撮りました

が、8月ほど条件の良い時はなくて、どれも今ひとつでした。

惑星は倍率を上げて拡大して撮影するので大気の揺らぎの影響が大きく、

常に揺らいでいます。そのため、動画で数千枚を撮影し、ソフト(AutoStakkert)

で質の良いものを1000枚程度選んで合成します。

3回のうちで最もマシだった6日の土星です。

まず、その夜の土星の様子を30秒の動画で。

その動画から合成しただけの画像。

これを画像処理すると...

少しは土星らしくなりました。

その夜は同じ機材で木星も撮影しました。土星と同様に処理した後の画像です。

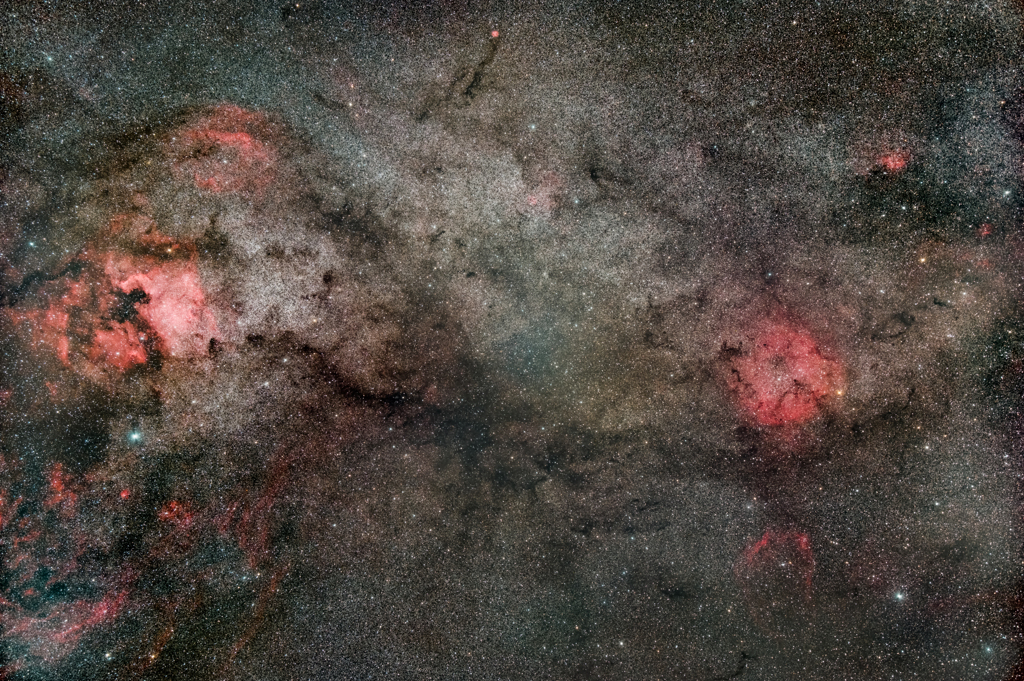

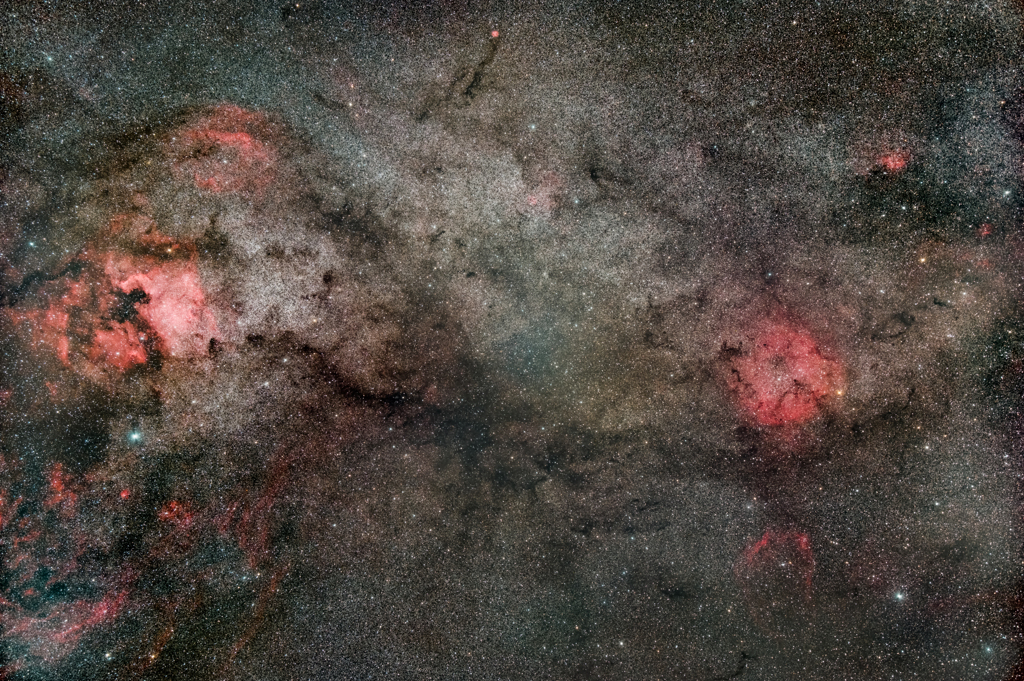

ニコンのZマウントレンズのテストで秋の天の川を撮影しました。

まだズームレンズと105mmマクロしか持っていませんが、これまで幾つか撮影して実感したように、ズームレンズの

絞り開放で、色収差やコマフレアが殆ど無くて周辺の星像までほぼ点になっているという従来では考えられなかった

性能です。

はくちょう座からケフェウス座の散光星雲を入れて、70-200mm F2.8ズームレンズの85mm開放でZ6II、ISO800、

SS=300sを25枚撮って合成しました。

Fマウントの85mm F1.8GレンズをF2.8まで絞った時より写りは良いですね。

レフ機では星撮りを目的に単焦点レンズを幾つか買ったのですが、Zマウントではズームで行けますね。

上の写真にはこれまで撮影した星雲が幾つか写っています。その名称を入れてみました。

これからの季節は、ケフェウス座から更に北にあるカシオペア座周辺の星雲が対象になるでしょう。

更に天の川を上る(下る?)と冬の代表的な星座であるオリオン座に至ります。

星撮りをするようになってから、星空や撮影の対象で季節を感じるようになりました。

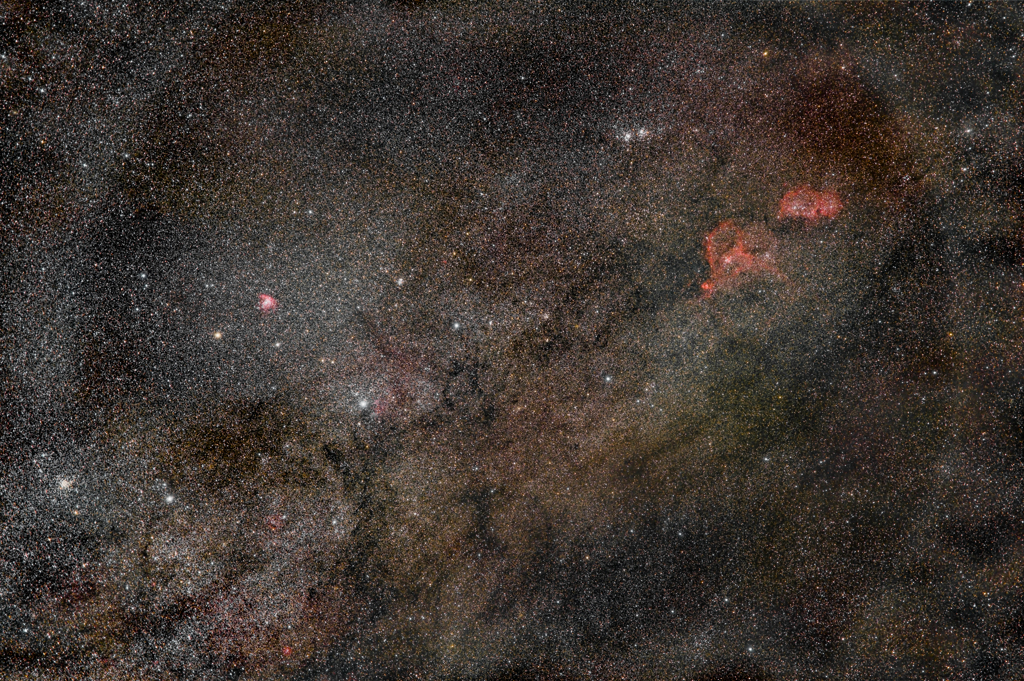

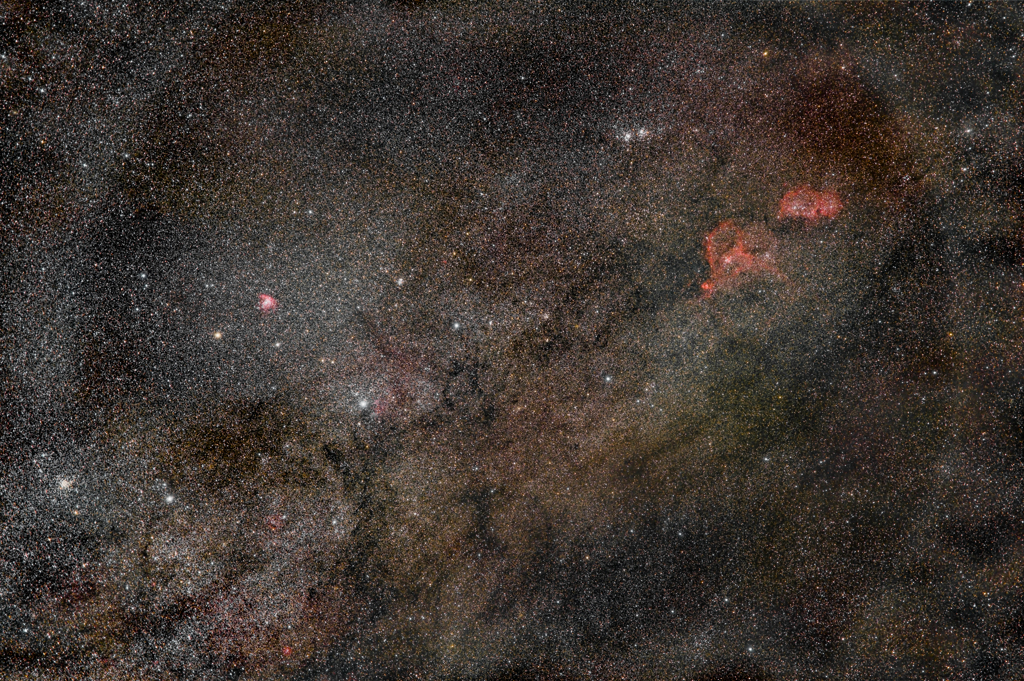

さて、次のズームレンズのテストとして標準ズームである24-70mm F2.8を自宅の敷地内で試しました。

まだ低かったのでシーイングは良くなかったのですが、カシオペア座を。

テレ端の70mm F2.8で、Z6II、ISO800、SS=180sを30枚。

この構図には、ハート星雲・ソウル星雲とパックマン星雲が写っています。

これらの星雲は機会があれば近いうちに撮りたいと思います。

最後にドームの長焦点の反射鏡で撮影した秋の銀河です。

8月末に撮影した、かの有名なアンドロメダ銀河と同程度の距離にあり、天の川銀河とも互いに重力を及ぼしあって

いる局所銀河群を形成する「さんかく座銀河」(M33)です。

綺麗な渦巻き状の銀河面が特徴の銀河です。

焦点距離2000mm F8をレデューサで1500mm F6にして、ふた晩かけて100枚程度撮って合成しました。

実のこの写真は失敗作で、シーイングが良くないこともあったのですが、ガイドエラーが大きく、特に赤経方向が

赤緯方向のエラーの数倍あり、拡大すると星が伸びています。赤道儀のメカニカルな問題があったの原因で、

それについては別の機会にでも。その後、バラしてメーカーともメールのやり取りをして一部のパーツを交換して

ほぼ新品の状態に戻りました。

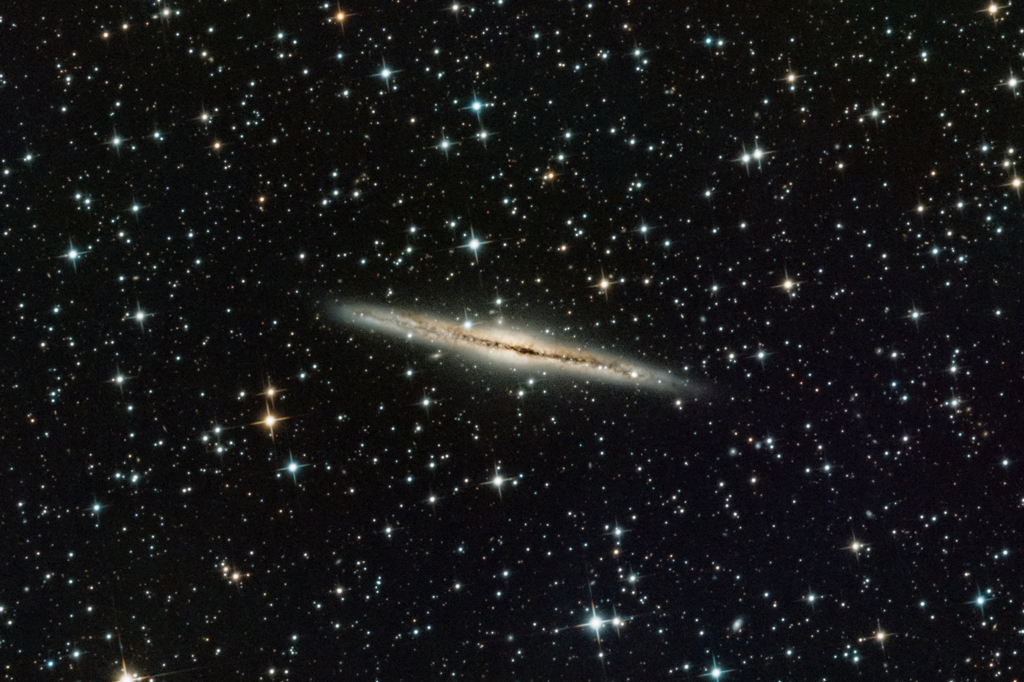

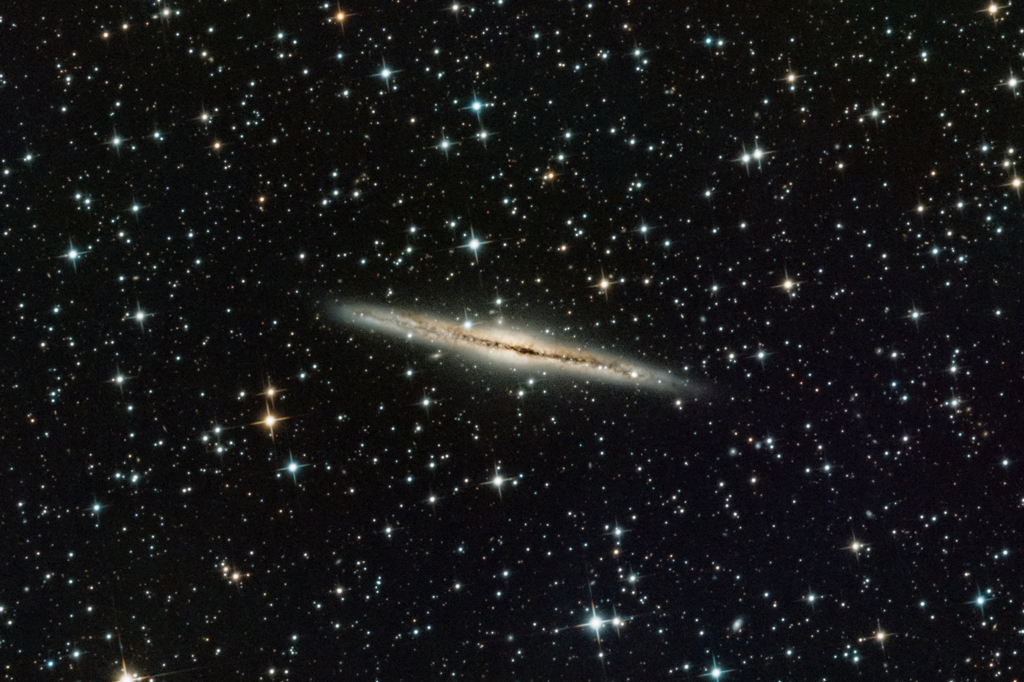

この修理の後に撮ったのは、2700万光年の彼方にあるアンドロメダ座のエッジオン銀河(NGC891)です。

フルサイズのセンサーで撮ったのですが、小さい銀河なのでAPS-Cサイズにクロップしています。

画像処理をしていると、元の画像には多数の小さな銀河が写っていることがわかりました。

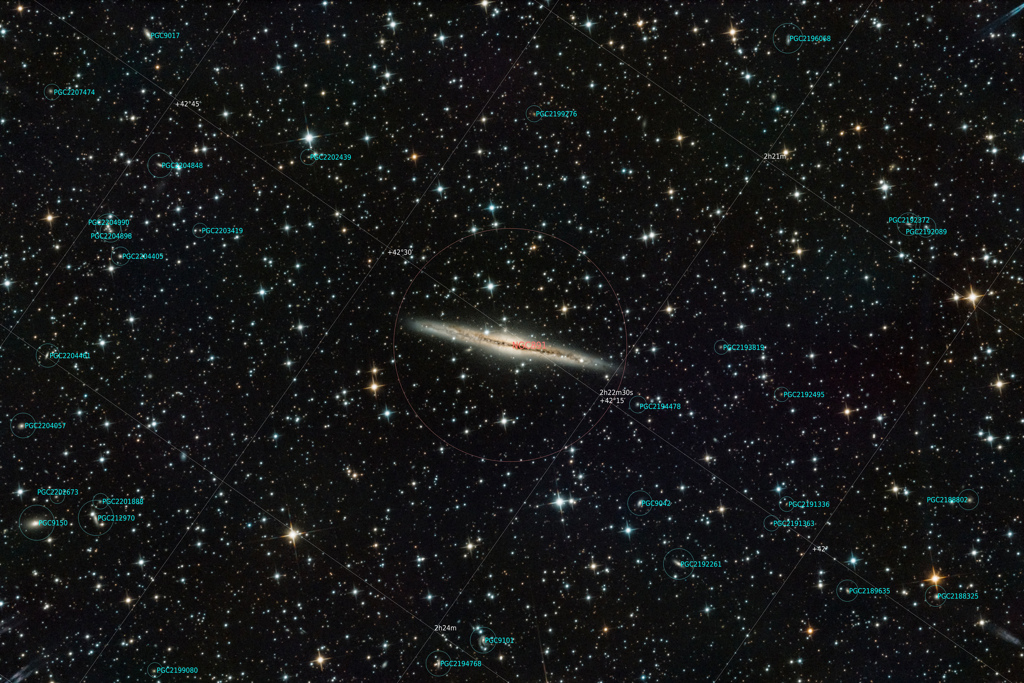

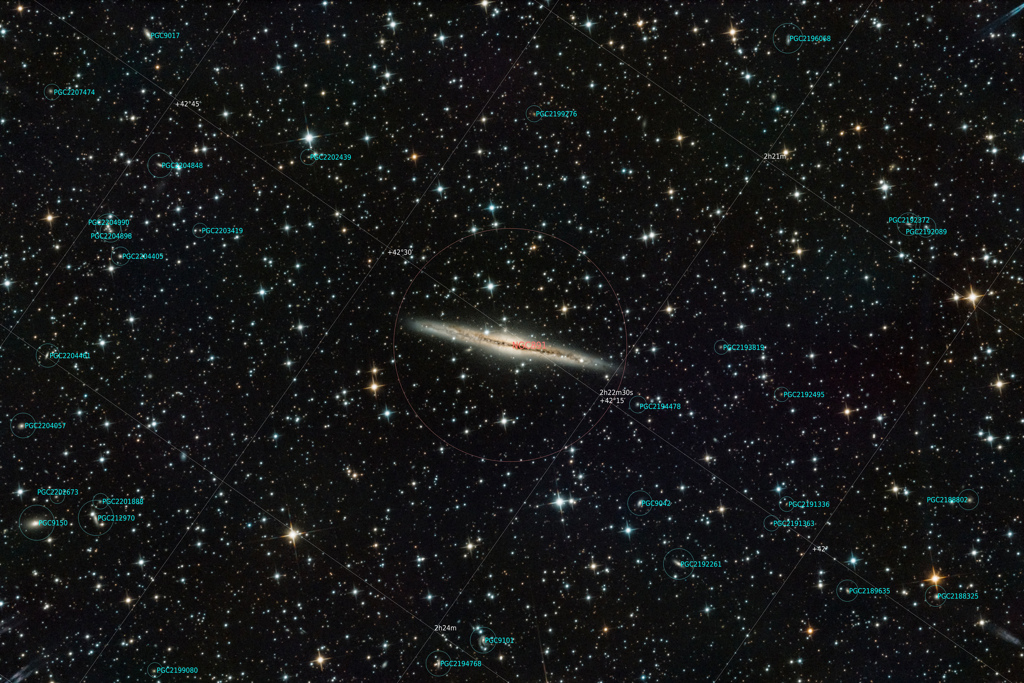

画像処理ソフトのPixInsightの機能に、画像に含まれる天体の位置(天体名を入れるとネットから座標を取得)や、

カメラのピクセルサイズと望遠鏡の焦点距離を入れるとネット上のカタログと照合して、正確な座標を割り出します。

更に天体名やカタログ名を入れる機能もあり、この2つを連続して実行すると下の写真のようになります。

クロップ前の画像にNGC、PGCといった銀河のカタログ名を入れたものです。

天体カタログとしては「メシア」(アンドロメダ銀河のM31やM78星雲など)が有名で、その他にNGC、IC、PGC

などが使われます。銀河の集団である銀河団には、エイベル(Abell)というカタログがあります。

上の写真には多数の小さな銀河が写っていて、中央の銀河の下の方にはAbell 347という2億4000万光年彼方の

銀河団があります。私が使っている素人用の望遠鏡では2〜3億光年の銀河団を捉えるのが精一杯で、これだけ離れると

焦点距離2000mmでも「広角」扱いですね。まだ地球上に人類が歩いていなかった時に放たれた光を見られるだけでも

ロマンを感じます。

最後にタイトル画像のように月と惑星の接近が10月10日にもありました。

こちらは沈みかけた金星に近づいたものです。この日は曇っていましたが金星が沈む少し前に雲が切れだして、

三脚と70-200mmレンズをつけたZ7を自宅の北側に設置して撮りました。

焦点距離125mmで、地上の木々を入れる構図にしました。

月齢3.6日の細い月の右下に見える明るいオレンジ色の星が金星です。

月の下の方、やや左にある星がさそり座のアンタレスです。

今月はすでに上弦の月を過ぎたので暗い天体には向きませんが、今月の後半は明るめの天体を撮ったり、機材テストを

しようと思います。

秋雨が続き湿度の高かった先月と打って変わって晴れの日が多い10月でした。

秋雨が続き湿度の高かった先月と打って変わって晴れの日が多い10月でした。

先日の関東地方での地震、みんともの皆さん、被害は無かったでしょうか?

先日の関東地方での地震、みんともの皆さん、被害は無かったでしょうか?

5月以降、6ヶ月連続で新月期の天気が悪い日が続いています。

5月以降、6ヶ月連続で新月期の天気が悪い日が続いています。

久しぶりに晴れが続いた先週日曜(9/26)のお話です。

久しぶりに晴れが続いた先週日曜(9/26)のお話です。

ここ2週間ほど趣味関係のネットから少し遠ざかっていて、みんカラの

ここ2週間ほど趣味関係のネットから少し遠ざかっていて、みんカラの