雲洞庵は、金城山の麓にある曹洞宗の寺院です。

養老元(717)年に藤原氏ゆかりの尼寺として開かれましたが衰退し、室町時代に上杉憲実が、藤原氏の末裔であることから曹洞宗の寺院として再建しました。

戦国時代には十世、北高全祝禅師は越後の国主上杉謙信、甲斐の国主武田信玄の禅の師として活躍したそうです。また、上杉景勝やその家臣である直江兼続が幼少期に北高全祝より勉学を学んだ寺とされています。

越後国では、「雲洞庵の土踏んだか」「関興寺の味噌なめたか」という言葉があります。雲洞庵には赤門から本堂正面までの石畳の下に法華経が一石一字ずつ刻まれていて、踏みしめてお参りすると御利益があるそうです。そこから「雲洞庵の土踏んだか」という言葉が生まれたそうです。

宝物館では上杉氏ゆかりの品々を見ることができます。

ここは、多くの観光客が押し寄せていました。駐車場のキャパを完全にオーバーしており、周辺は渋滞していました。普段は静かな落ち着いた雰囲気なのでしょうが。やはり天地人で景勝、兼続が幼少時に学問を学んだシーンが数多くあったので、視聴者にとっても一番興味のあるスポットなのでしょう。

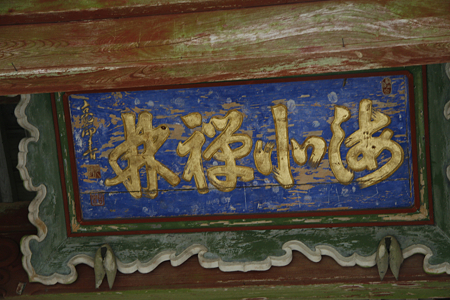

雲洞庵 - 01

雲洞庵 - 01 posted by

(C)pismo

雲洞庵 - 02

雲洞庵 - 02 posted by

(C)pismo

雲洞庵 - 03

雲洞庵 - 03 posted by

(C)pismo

雲洞庵 - 04

雲洞庵 - 04 posted by

(C)pismo

雲洞庵 - 05

雲洞庵 - 05 posted by

(C)pismo

雲洞庵 - 06

雲洞庵 - 06 posted by

(C)pismo

関興寺は正式には最上山関興寺といい、臨済宗円覚寺派の寺院です。

本尊は釈迦牟尼佛です。

応永17(1410)年、上杉憲顕の子、覚翁祖伝和尚が開基しました。上山の地に一宇を建て、白崖和尚を請じて開山とし自らその次位となりました。

上田長尾氏、鎌倉公方足利持氏が帰依しました。

天正6(1578)年の御館の乱により堂于を焼失しました。その際関興寺に納められていた上杉家寄進の大般若経六百巻は味噌桶の中に埋められて難を逃れました。

このことから御利益のある「関興寺の味噌なめたか」との言葉が生まれたと伝えられています。

また、境内には南方稲荷があります。これは御館の乱の時、形勢不利な景勝軍に三百余人を率いて加勢した渡邉藤兵衛が戦後論功行賞の際に八方探したが見つからず、武具が稲荷の祠の前に脱ぎ捨ててあるのが発見されたのみで、このことから藤兵衛を稲荷権現の化身であったという噂が立ち、景勝が城の南方にあることから南方稲荷権現と名付けたと言われています。

天正14(1586)年、上杉景勝により諸堂が再建されました。しかし、再び焼失の難に遭い、寺は衰退の道を辿りました。

慶長5(1600)年、上杉景勝が米沢に移封せれると第三十二世東岩和尚が米沢に新たに関興庵を建立しました。

寛永6(1629)年、火災により再び焼失、寛文4(1571)年に米沢から現在地に寺を移し、萬源和尚を迎え再興し、末寺嘉祥庵を改め関興寺としました。

関興寺 - 01

関興寺 - 01 posted by

(C)pismo

関興寺 - 02

関興寺 - 02 posted by

(C)pismo

関興寺 - 03

関興寺 - 03 posted by

(C)pismo

関興寺 - 04

関興寺 - 04 posted by

(C)pismo

関興寺 - 05

関興寺 - 05 posted by

(C)pismo

樺沢城の築城時期は不明ですが、南北朝時代は新田義貞の家臣である田中右衛門尉の居城していたと言われています。

戦国時代は、上田長尾氏の家臣栗林氏が城代をつとめていました。

上杉謙信の関東出兵の際の宿城としても機能していたようです。

長尾政景夫人の仙桃院もこの城にいたという説があり、弘治元(1555)年、長尾政景と仙桃院の子卯松(後の上杉景勝)もここで生まれたとも言われています。

御館の乱の際には上杉景虎の兄である北条氏政は北条氏照、氏邦に命じ大軍を率いて三国峠を越境し、上田の庄(魚沼)に乱入し、樺沢城を攻略し激しい戦いが繰り広げられました。国境近くの荒戸城とともに樺沢城は落城し、北条軍は樺沢城を本拠として坂戸城などを攻撃しましたが、雪に阻まれ一部を残して撤退しました。

当初景勝軍は劣勢でしたが、武田勝頼を味方につけた景勝は戦いに勝利し、樺沢城の奪回にも成功しました。

この戦いにおいて当城の番将である栗林政頼は「肥前守」の位を与えられ、樺沢城主を命じられました。

慶長3(1598)年に景勝は豊臣秀吉から会津に国替えを命じられ、樺沢城はそのころ廃城になったと考えられています。

城跡保存会が城郭保存に熱心に取り組んだそうで、遺構その他城下には上田衆家臣団等の屋敷跡についてあちこちに石碑が建てられています。城内には上杉景勝の胞衣塚、郭、堀切などが残っています。

樺沢城 - 01

樺沢城 - 01 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 02

樺沢城 - 02 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 03

樺沢城 - 03 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 04

樺沢城 - 04 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 05

樺沢城 - 05 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 06

樺沢城 - 06 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 07

樺沢城 - 07 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 08

樺沢城 - 08 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 09

樺沢城 - 09 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 10

樺沢城 - 10 posted by

(C)pismo

樺沢城 - 11

樺沢城 - 11 posted by

(C)pismo

龍澤寺は、臨済宗円覚寺派の寺院です。山号は福聚山です。

応永27(1420)年に不蔵青単禅師により開創されました。開山は夢庵祖観禅師です。

現在の伽藍は、元文2(1737)年再建のものです。本尊は智慧の仏様「文殊菩薩」(大聖文殊師利菩薩)です。

樺沢城のすぐ隣にあり、境内には上杉景勝公生誕之地碑や、山門下には「仙桃院のお花畑」の碑があります。仙桃院は樺沢城下の御館近くに薬草園を兼ねて花々を愛し育てたといわれるそうです。正しくは碑のあるところから南西150m先で、現在はJRの鉄道敷になっているそうです。

本堂内では上杉謙信公の御朱印状、長尾政景公夫婦画像などを見ることができます。

龍沢寺 - 1

龍沢寺 - 1 posted by

(C)pismo

龍沢寺 - 2

龍沢寺 - 2 posted by

(C)pismo

龍沢寺 - 3

龍沢寺 - 3 posted by

(C)pismo

龍沢寺 - 4

龍沢寺 - 4 posted by

(C)pismo

龍沢寺 - 5

龍沢寺 - 5 posted by

(C)pismo

次は南下し湯沢町です。

荒戸城は天正6(1578)年の御館の乱の際、景勝は景虎救援の小田原北条軍を阻止するため、登坂与衛門尉に命じ三国街道を見下ろす芝原峠に築いた城です。

景勝の命を受けた坂戸城将の深沢利重・樋口主水助兼久(兼続の一族)らは、坂戸・荒戸の二城に兵力を結集し防備を固めます。しかし、荒戸城・樺沢城は北条軍によって攻略され、北条軍は坂戸城の景勝軍と対峙しました。冬を前に関東への退路を経たれることを恐れた北条軍は、河田重親・北条高広らを樺沢城に残し撤退しました。

翌天正7(1579)年3月、雪解け前を狙い北条氏の援軍が来ない前に景勝軍は荒戸城を奪還しました。それ以後は三国街道監視のために城代が置かれましたが、慶長三年(1598)、上杉景勝の会津移封により廃城となりました。

土塁で固めた本丸跡を中心に空堀で囲まれた二ノ丸と三ノ丸があり、郭の入口は外桝形で固められた小規模ながら堅固な城であり、中世の山城の形態を伝えるものとして昭和51(1976)年3月31日、新潟県指定文化財(史跡)となっています。

荒戸城 - 01

荒戸城 - 01 posted by

(C)pismo

荒戸城 - 02

荒戸城 - 02 posted by

(C)pismo

荒戸城 - 03

荒戸城 - 03 posted by

(C)pismo

荒戸城 - 04

荒戸城 - 04 posted by

(C)pismo

荒戸城 - 05

荒戸城 - 05 posted by

(C)pismo

荒戸城は、写真ではわかりにくいですが、まだ雪が残っていました。さすがに日本有数の豪雪地帯です。

湯沢周辺は良いスキー場が多く関東の人は訪れる人も多いようです。いつかこの辺でスキーも楽しんでみたいものです。お酒もおいしいらしいですし。

この日はここでもう夕方になってしまっています。先を急ぎますので、高速道路に乗り、小千谷、長岡を目指します。

ブログ一覧 |

ドライブ | 日記

Posted at

2009/05/23 23:56:01