永禄11(1568)年1月12日、本町と伊勢町との辻角に建つ

「牛つなぎ石」に越後の武将上杉謙信公の義侠心に依る塩を積んだ牛車が塩の道を通りたどりついたと伝承されています。

当時松本地方は甲州の雄武田信玄の支配下にあり、この武田方と敵方に当たる今川・北条方は太平洋岸の南塩の道筋を封じ、甲州・信州の民人を困窮させた。これを知った謙信公は武田方とは敵対関係にありましたが日本海岸の北塩を糸魚川経由で松本方面に送りました。

この日を記念して上杉謙信公の義侠心を讃え塩に対する感謝の日として初市の日になったと伝えられて居ります。

塩は明治38(1905)年国の専売となった為、又当時松本地方は飴の生産日本一を誇って居り市内の飴屋さんが塩俵に因んだ飴を作り、爾来飴市の方が通用するに到りました。昔日は1月10日・11日の初市に行っておりましたが、近頃はこの日に近い1月の第2の土日に催されます。子供は専らダルマを売り将来の商人の原点を学びます。

(現地説明板などより)

牛つなぎ石

牛つなぎ石 posted by

(C)pismo

四柱神社(よはしらじんじゃ)は、天之御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、天照大神をご祭神とする神社です。

古事記の巻頭に「天地初発の時、高天原に成りませる神の御名は、天之御中主神、次に高皇産霊神、次に神皇産霊神・・・」と記されており、我国の歴史の上で最初に出現された神様です。造化三神とも申し上げるこの神々の御力によって、天地万物が生成されたと言われております。

天之御中主神は御名の示します通り、天の中央に坐す主の神として、産巣日神(産霊神)の御はたらきを統一される神様です。

高皇産霊神・神皇産霊神は宇宙創造の根元の神様で、御神名の「ムスビ」は実をむすぶ、苔がむす等と同様、生産し、果実し、調和させる御力を示します。

天照大神は、この造化の三神の御神意を地上に顕現される神様で、伊勢の神宮、宮中の賢所に奉斎される最高至上の大祖神様です。

明治7(1874)年2月、筑摩県庁の所在地である松本に神道中教院(宮村町長松院跡、後神道事務分局)が設立され、院内に天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神・天照大神の四柱の大神が奉斎されてきましたが、新たに一社を興し、四柱神社として明治12(1879)年10月1日、現在地に厳かに鎮斎され、隣接して神道事務分局も新築されました

翌明治13(1880)年6月、当地方に初めて明治天皇の行幸があり新築の神道事務分局を行在所に定められ、同月24日松本に陛下をお迎えしました。

明治21(1888)年1月4日の松本大火に類焼、大正13年に現在の社殿が再建されました。

(現地説明板などより)

四柱神社

四柱神社 posted by

(C)pismo

四柱神社 (1)

四柱神社 (1) posted by

(C)pismo

四柱神社 (2)

四柱神社 (2) posted by

(C)pismo

松本城

松本城

松本城 posted by

(C)pismo

松本城 (1)

松本城 (1) posted by

(C)pismo

松本城 (2)

松本城 (2) posted by

(C)pismo

松本城 (3)

松本城 (3) posted by

(C)pismo

松本城 (4)

松本城 (4) posted by

(C)pismo

松本城 (5)

松本城 (5) posted by

(C)pismo

松本城 (6)

松本城 (6) posted by

(C)pismo

松本城 (7)

松本城 (7) posted by

(C)pismo

松本城 (8)

松本城 (8) posted by

(C)pismo

松本城 (9)

松本城 (9) posted by

(C)pismo

松本城 (10)

松本城 (10) posted by

(C)pismo

松本城 (11)

松本城 (11) posted by

(C)pismo

松本城 (12)

松本城 (12) posted by

(C)pismo

松本城 (13)

松本城 (13) posted by

(C)pismo

松本神社は、松本城の北隣に鎮座する神社です。

昭和28(1953)年腸谷大神社と若宮八幡宮を合祀して松本神社になりました。

腸谷大神社は、寛永13(1636)松平(戸田)光重が明石に在城の時、城内に伯父松平孫六郎永兼の霊を祀り、腸谷大神社と称しました。享保11(1726)年松平(戸田)光慈が松本に入部したとき、今の松本神社の地に移しました。松平(戸田)光行は戸田氏発祥の地である三河国田原に祀った戸田氏の遠祖である一色兵部少輔義遠の霊(片宮八幡宮)と戸田弾正左衛門尉宗光(今宮八幡宮)の両社を松本に移し、腸谷大神社に合祀し、天保2(1831)年松平(戸田)光年は松平康長(共武大神社)及びその室徳川松姫(淑慎大神社)を合祀して「五社」と称しました。

若宮八幡宮は永正16(1519)年松本城の開祖である島立右近貞永の霊(八幡)を祀り、祠を城の戌亥の隅に営み、城の鎮護としました。後大名持命、倉稲魄命を合祀し、大正3(1914)年五社境内に遷宮しました。

松本神社

松本神社 posted by

(C)pismo

松本神社 (1)

松本神社 (1) posted by

(C)pismo

明治6(1873)年5月、

開智学校の校名で廃仏毀釈で廃寺となった松本藩主戸田氏の菩提寺・全久院の建物を仮の校舎としてを仮校舎として開校しました。

明治9(1876)年4月、仮校舎として使用していた全久院の跡地に、明治時代の代表的な擬洋風建築の広大な新校舎が竣工しました。当時は女鳥羽川沿いにありました。

昭和36年(1961)3月23日、明治時代の擬洋風学校建築としては、わが国で初めて重要文化財の指定を受けました。翌年、現在の同市開智に移転改築され、博物館となりました。

内部には教科書や教場日誌など寺子屋時代から戦後までの教育資料を展示しています。

旧開智学校

旧開智学校 posted by

(C)pismo

旧開智学校 (1)

旧開智学校 (1) posted by

(C)pismo

松本市旧司祭館〔旧松本カトリック教会司祭館〕の建物は、明治22(1889)年フランス人のクレマン神父が住居として自ら設計し、 地元の大工により建てられました。アメリカ開拓時代の技法を取り入れたアーリーアメリカン様式の建物で、現存する長野県内最古の西洋館です。

平成3(1991)年に旧開智学校の隣接地に移築されました。

平成6(1994)年3月の松本市重要文化財指定を経て、平成17(2005)年3月28日には旧松本カトリック教会司祭館として県宝の指定を受けました。

松本市旧司祭館〔旧松本カトリック教会司祭館〕

松本市旧司祭館〔旧松本カトリック教会司祭館〕 posted by

(C)pismo

松本市旧司祭館〔旧松本カトリック教会司祭館〕 (1)

松本市旧司祭館〔旧松本カトリック教会司祭館〕 (1) posted by

(C)pismo

大日堂は、建立の年代は不詳ですが、古くから小笠原氏の尊崇を集め、天文20(1551)年、小笠原長時が武田信玄との戦い(平瀬城・野々宮の戦い)に際し、この大日堂に戦勝を祈願したと伝えられます。

元賢忠寺の南側にあったと云われていますが、現在地に移って長い年月を経ており、現在の建物は大日如来像をはじめ諸仏の安全保管のため昭和57(1982)年に建て替えられたものです。

(現地説明板などより)

大日堂

大日堂 posted by

(C)pismo

寛永19(1642)年、水野忠清が松本城主として入城しました。忠清は、父忠重の霊牌安置の場所を沢村に定め、正保元(1644)年に寺を建て、長源寺と称しました。

その後、正徳3(1713)年に

賢忠寺と改称しました。寺は寛政12(1800)年に建て替えられましたが、明治初年の廃仏毀釈により取り壊されました。

現地には首貸せ地蔵尊があります。水野氏が三河から運んで安置した古いものです。この地蔵尊は子供の身代わりとなって首が切り落とされたといわれています。

この首を借りていって祈願すると、子どもの病が治るというので、首は方々へ借りられていきました。

たまたま首を返さない人がいて長く「首なし」でいましたが、近くの石工が新しい首を造って差し上げました。

(現地説明板などより)

賢忠寺跡・首貸せ地蔵尊

賢忠寺跡・首貸せ地蔵尊 posted by

(C)pismo

賢忠寺跡・首貸せ地蔵尊 (1)

賢忠寺跡・首貸せ地蔵尊 (1) posted by

(C)pismo

高橋家住宅は徒士町にあり、高橋家が享保11(1726)年に戸田氏にしたがって鳥羽から松本に移住してきたときに、松本藩が藩主の住まいとしてあてがった、いわば官舎です。

敷地は間口約7間(13m)、奥行約26間(47m、現在公開している部分は北側の半分)で、南北に細長い形をしています。建物の大きさは、間口6間半(11.6m)、奥行4間半です。間取りは、玄関にとりつぎの間があり、この奥に田の字型に中床や押入がついた4部屋が配置されています。この4部屋の東側に台所と通り土間が設けられています。

平成16(2004)年に、松本市が高橋氏から建物の寄付を受け、平成19(2007)年から平成20(2008)年にかけて復元工事を行いました。

(現地説明板などより)

高橋家住宅

高橋家住宅 posted by

(C)pismo

高橋家住宅 (1)

高橋家住宅 (1) posted by

(C)pismo

松本藩出身、

福島安正大将誕生地です。福島安正大将は、嘉永6(1853)年9月19日、松本藩士福島安広の長男として生まれました。慶応3(1867)年、江戸に出て軍事軍楽を学び翌年藩の軍楽世話係になりました。明治2(1869)年、再び東京に出て勉学に励みました。

明治6(1873)年、司法省に出仕し、翌明治7(1874)年陸軍省に転じ、明治11(1878)年士官登用試験に合格し、陸軍中尉になりました。明治16(1883)年清国公使館付武官になりました。明治20(1887)年ドイツ公使館付となり陸軍少佐になり、明治24(1891)年に任期満了で帰国にあたり、単騎シベリア横断を計画しました。

明治25(1892)年2月11日(紀元節)にベルリンを出発し、ウラル山脈を越えて外蒙古に入り、アルタイ山脈の北に沿ってイルクーツクに出て、バイカル湖の南岸からチタ経由、チチハルを経て、翌明治26(1893)年6月12日、ウラジオストックに到着しました。

行程実に3500里(13744km)、488日にわたる、数々の苦難を乗り越えた単騎シベリア横断でした。

明治37(1904)年からの日露戦争では満州軍総司令部参謀として活躍しました。

明治39(1906)年に勲一等男爵を授けられ、大正3(1914)年大将に任ぜられました。

退役後は、各地を遊歴し、青少年に剛健錬磨の風と耐寒耐暑旅行を奨励しました。

大正8(1919)年2月18日に数え年68歳で没し、青山墓地に葬られました。

なお、この旧宅地は大将の遺書により、松本市に寄付されて以来、小公園として市民に親しまれています。

(現地説明板などより)

福島安正大将誕生地

福島安正大将誕生地 posted by

(C)pismo

天白神社は、誉田別神、倉稲魂神を祭神とする神社です。

天正18(1590)年、泉州堺より入部した石川数正は、松本城の築城にとりかかり、城の鬼門に当たる丑寅(東北)のこの地に天白道場を開き、道場内に八幡様とお稲荷様をお祀りしました。その後石川氏改易後はすっかり荒廃してしまいました。

水野氏時代になると、この一帯には下級武士の屋敷町がつくられました。

享保12(1727)年、戸田氏の時、岡宮神社の社人がこれを見かねて、復興の願いを出して許可されました。そして付近一帯の下級武士の氏神様として信仰され、奉仕されるようになりました。

境内には多くの石灯篭等が奉納されていますが、これは城下町一円の商人等が寄贈したもので、稲荷信仰がいかに深かったかを示しています。

(現地説明板などより)

天白神社

天白神社 posted by

(C)pismo

天白神社 (1)

天白神社 (1) posted by

(C)pismo

社会運動家・作家として活躍した

木下尚江出生の地です。明治2(1869)年松本藩士木下秀勝の長男として生まれました。

松本中学校(現松本深志高)、東京専門学校(現早稲田大学)を卒業後、松本の信陽日報記者となるが、分県論を唱えて失職し、松本で弁護士を開業しました。

キリスト教の洗礼を受けた後、明治29(1896)年に山形村の中村太八郎と平等会をつくり、翌年普通選挙期成同盟会を結成して活躍しました。

その後、毎日新聞記者となり、廃娼論・普選論・非戦論を唱えました。

明治37(1904)年から、小説「火の柱」「良人の自白」などを毎日新聞に連載し、38歳のとき、母の死をきっかけに、「懺悔」を書いて、社会運動から手を引きました。

以後は、文筆活動に専念し、「霊か肉か」「乞食」「墓場」などの小説を発表した。

昭和12(1937)年69歳の生涯を終えましたた。生家は、島立の日本司法博物館敷地に移築復元され、木下尚江記念館になっています。

(現地説明板などより)

木下尚江出生の地

木下尚江出生の地 posted by

(C)pismo

鳩山和夫の妻で、現在の共立女子大学の設立につとめた

鳩山春子生誕地跡です。鳩山春子は、袋町の松本藩士渡辺幸右衛門(後に多賀努)の五女として文久元(1861)年生まれました。

東京女子師範学校卒業後鳩山和夫(後の衆議院議長)と結婚しました。長男一郎は総理大臣になりました。

明治15(1882)年共立女子職業学校設立に参加、のち校長も務めました。

昭和3(1928)年に共立女子専門学校、共立高等女学校を設立、日本の女子高等教育基礎づくりをしました。これらの学校は、現在の共立女子大学(共立女子学園)です。

その生涯を女子教育のために捧げました。

昭和13(1938)年78歳で逝去しました。

(現地説明板などより)

鳩山春子生誕地跡

鳩山春子生誕地跡 posted by

(C)pismo

長野県歌「信濃国」の作詞者・

浅井洌邸跡です。浅井洌は、教育者で長野県歌「信濃国」の作詞者です。

嘉永2(1849)年、松本鷹匠町、大岩昌言の3男として生まれ、後、堂町の浅井家の養子となりました。

教職に在ること50有余年、人となり誠実温厚・沈毅寡黙にして人々に大きな影響を与えたといわれています。

県歌「信濃国」は、県民になじみ深い唱歌で長く歌い継がれています。

昭和13(1938)年、90歳で亡くなりました。

(現地説明板などより)

浅井洌邸跡

浅井洌邸跡 posted by

(C)pismo

松本城の辰巳門と城主の辰巳御殿があった

辰巳の御庭です。この辺は江戸時代に松本城の辰巳門と城主の辰巳御殿がその偉容を誇っていた所です。

その昔を偲ぶと共に町を美しくするために昭和50(1975)年8月緑町の住人の総意及び多くの市民の善意と努力により復元されたものです。

(現地説明板などより)

辰巳の御庭

辰巳の御庭 posted by

(C)pismo

辰巳の御庭 (1)

辰巳の御庭 (1) posted by

(C)pismo

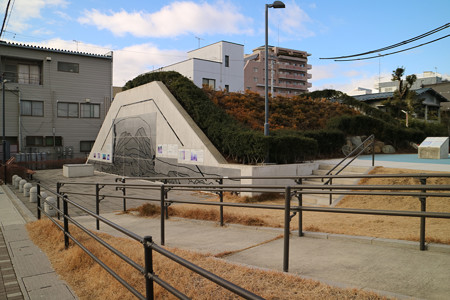

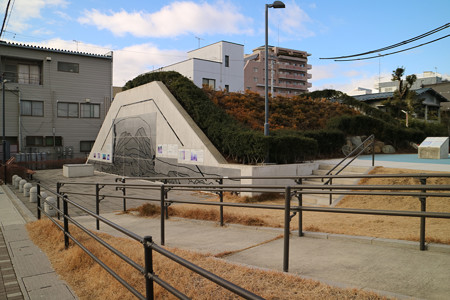

松本城の西総堀は、大正8(1919)年から大正10(1920)年に西総堀が埋め立てられましたが、ここだけ奇跡的にそのままの状態で土塁が残されていました。

松本城の一番外側の防御施設であり郭内と郭外を明確に分けていたところです。平成19(2007)年2月に史跡指定されました。

松本市はこの西総堀土塁を史跡公園とするため土塁を復元し

「史跡松本城西総堀土塁公園」として整備を始め、平成22(2010)年3月31日に竣工しました。

松本城・西総堀土塁公園

松本城・西総堀土塁公園 posted by

(C)pismo

松本城・西総堀土塁公園 (1)

松本城・西総堀土塁公園 (1) posted by

(C)pismo

松本城・西総堀土塁公園 (2)

松本城・西総堀土塁公園 (2) posted by

(C)pismo

全久院廃寺の跡にあり、現在に移される前の開智学校跡地・

旧開智学校跡です。旧開智学校は明治6(1873)年5月、女鳥羽川沿いのこの地にあった全久院廃寺の建物を利用して仮校舎が開校され、昭和38(1963)年3月までの90年間続いた、わが国で最も古い学校の一つです。現存する校舎は当時の筑摩県権令・永山盛輝の強力なリーダーシップによりその跡地に明治8(1875)年4月に起工され、翌明治9(1876)年4月に竣工しました。学校の様子は、「土地(ところ)自慢ではござらぬが建築の出来は目今日本第一等の小学校」と伝えられています。(「信飛新聞』第136号・明治9年)

この校舎は地元の大工棟梁・立石清重によって建築された擬洋風建築で、中央部の八角塔は時計塔・太鼓櫓などと呼ばれ、当時の擬洋風学校建築の大きな特徴であったといわれています。さらに八角塔と正面中央部の唐破風附き車寄の組合せは、他の擬洋風建築に類例がないほどでした。

開智学校は、明治時代、単なる小学校にとどまらず、初期から中期にかけて師範講習所、中学校、女学校、幼稚園、書籍館(図書館)、子守教育所、後期には記念館(博物館)、盲人講習所などが開設され、それぞれ分離発展し今日に至っています。

女鳥羽川河川拡幅改修や重要文化財環境保護ほかのため、校舎は昭和38(1963)年1月から翌明治39(1964)年8月にかけて現在地(松本市開智2丁目6番12号、松本市中央図書館南)に移築復原され、昭和40(1965)年4月から教育博物館として一般公開されています。

なお、開智学校の名前の由来は、明治5(1872)年に交付された「被仰出書」にある「人々自ヲ・・・・・・其身ヲ修メ智ヲ開キ・・・・」から採られたともいわれ、人々は開智学校校舎を文明開化の象徴とみていました。(現地説明板などより)

旧開智学校跡

旧開智学校跡 posted by

(C)pismo

深志神社は、宮村宮と天満宮がルーツで、創祀は、信濃国守護小笠原氏と関わりの深い神社です。

社伝によると、宮村宮(宮村大明神)が井川城主小笠原貞宗により、南北朝時代初めの暦応2(1339)年9月9日に井川城の丑寅(北東)にあたる、長沢川の北端、捧荘庄内郷宮村の地に、諏訪明神の霊夢を受けて南面に社殿が造営されました。

その後、永正元(1504)年小笠原氏が、深志城(のちの松本城)を築いた際、産土神と崇敬し、社殿を西面に直し、城の巽(南西)の鎮護神としました。

一方、天満宮は、小笠原貞基が応永9(1402)年、居館である井川館近くの鎌田の地に京都・北野天満宮より勧請されましたが、江戸時代の慶長19(1614)年6月25日、後裔である小笠原秀政が、宮村明神の北側にさらに勧請され、並び祀られました。

そののち、両宮は「宮村両社・宮村大明神・宮村神社・宮村天満宮・深志天神」などと称され、城と城下町の鎮護の神社として歴代城主により篤く敬われました。そして正式な社名を、天保12(1841)年に京都・神祇道管領長上吉田家の認可を受け、「深志神社」と定めました。

社格は明治5(1872)年に郷社、昭和3(1928)年には御大典記念昇格により県社に列格しました。また昭和41(1966)年には神社本庁別表神社に列しました。

深志神社

深志神社 posted by

(C)pismo

深志神社 (1)

深志神社 (1) posted by

(C)pismo

深志神社 (2)

深志神社 (2) posted by

(C)pismo

旧制松本高等学校は、現在のあがたの森公園にありました。

旧制高等学校は、明治27(1894)年の高等学校令によってそれまでの高等中学校から高等学校に改称し明治41(1908)年までに一高から八高までのいわゆるナンバースクールが開校となりました。

大正時代に入ると、明治末期から成長した中流階級の高等教育への要求に応えるため、大正7(1918)年の新高等学校令により松本、新潟、山口、松山を始めとする地名を冠した高等学校が全国各地に開校されました。

松本では、明治32(1899)年から20年の歳月をかけて高等学校の誘致活動を展開し、大正7(1918)年設置が決定となり、敷地2万坪、現金10万円、工事費10万円を寄付しました。

敷地は、旧城下町の市街地から少し東に離れた場所が選ばれ、松本駅から校舎に向かう道は拡幅されました。

大正8(1919)年9月今の史跡松本城の二の丸にあった松本中学校東校舎を仮校舎として開校し、翌大正9(1920)年8月に本館、大正11(1922)年8月に講堂が県の地に誕生しました。

松本高等学校は、戦後の学制改革により廃止になるまで多くの人材を輩出し、唐木順三、臼井吉見、北杜夫、辻邦生らのなじみ深い文学者もこの学び舎で青春を謳歌していました。

昭和25(1950)年3月の卒業式を最後に松本高等学校は、新制大学(現信州大学)に生まれかわり31年の歴史に終止符がうたれましたが、この間約5000人の卒業生を送り出しています。

校舎は、昭和25年から信州大学の文理学部・人文学部校舎として昭和48(1973)年まで使用されたことにより、全国的に旧制高等学校の遺構が少なくなっている中で、当時の状況が最も良好に保存されている唯一のものといわれています。

このため信州大学が旭町キャンパスへ移転した後、市民や同窓会の強い願いによってヒマラヤ杉の並木とともに保存された校舎は、大正時代の代表的木造洋風建築で、学校建築史上貴重な建造物として、平成19(2007)年6月18日重要文化財に指定されました。

大正デモクラシーの思想を反映した本館と講堂は、現在図書館も併設されたあがたの森文化会館として、隣接の旧制高等学校記念館とともに広く市民に親しまれています。

またかつてのキャンパスは「あがたの森公園」として市民の憩いの場となっています。(パンフレットなどより)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) posted by

(C)pismo

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (1)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (1) posted by

(C)pismo

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (2)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (2) posted by

(C)pismo

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (3)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (3) posted by

(C)pismo

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (4)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (4) posted by

(C)pismo

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (5)

旧松本高等学校(松本市あがたの森文化会館) (5) posted by

(C)pismo