次は、東京大学へ行きました。

東京大学 - 01

東京大学 - 01 posted by

(C)pismo

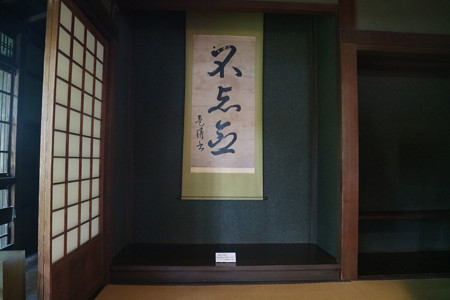

東大の農学部の正門を入った北側に

「朱舜水先生終焉之地」の碑が建てられています。

朱舜水は、日本に帰化した明の遺臣です。名は之瑜、舜水は号です。

祖国明朝の復興運動を図りますが果たさず、万治2(1659)年長崎に来た際、柳川藩の儒学者安東省庵の援助を受けて亡命しました。

寛文5(1665)年、小宅生順の推挙で水戸藩の賓客となり、水戸藩徳川家の中屋敷(現在の東京大学農学部の南東側)に入り、障害この地で過ごしました。学風は朱子学・陽明学の中間に位置する実学(実行の学)で、空論を避け、道理を重んじ、水戸光圀や安積澹泊、林鳳岡、木下順庵らに大きな影響を与えました。

天和2(1682)年に83歳で没し、常陸太田の瑞竜山に葬られました。

この記念碑は、日本渡来250年祭にあたり水戸藩邸内に朱舜水記念会が建てたものですが、農学部内で移転しています。そのため、現在記念碑が設置されている農学部正門附近は水戸藩邸の区域ではありません。

昭和30(1955)年3月28日、東京都指定旧跡となっています。

(現地説明板などより)

東京大学・朱舜水記念碑 - 02

東京大学・朱舜水記念碑 - 02 posted by

(C)pismo

東京大学 - 03

東京大学 - 03 posted by

(C)pismo

東京大学 - 04

東京大学 - 04 posted by

(C)pismo

安田講堂は、東京大学本郷キャンパスにある講堂で、正式には東京大学大講堂といいます。

安田財閥の創始者・安田善次郎の、匿名を条件での寄付により建設され、安田の死後に寄付を行ってたことが知られるようになったことで安田を偲び、一般に安田講堂と呼ばれるようになりました。内田祥三が基本設計を行い、弟子の岸田日出刀が担当し大正10(1921)年に起工、大正14(1925)年7月6日に竣工しました。

昭和43(1968)年の東大紛争では、全学共闘会議により選挙され、最終的には機動隊により強制排除されました。

平成8(1996)年12月20日に国の登録有形文化財に指定されています。

(現地説明板などより)

東京大学・安田講堂 - 05

東京大学・安田講堂 - 05 posted by

(C)pismo

元白虎隊士で、東京帝国大学総長を務めた

山川健次郎像です。

安田講堂の東側、理学部1号館前に胸像があります。

平成18(2006)年12月21日、山川健次郎氏の曾孫である福田宏明氏より寄贈されたものです。

会津藩士、山川重固の三男として生まれ、少年時代に白虎隊士を経験した後、米国エール大学で物理学を学びました。

帰国後、東京開成学校教授補などを経て、明治12(1879)年に26歳の若さで東京大学理学部の物理学主任教授に就任しました。

清廉潔白な人柄は多くの人の信頼を集め、社会を導く人という意味で「星座の人」と呼ばれました。

大学が自治問題に揺れる中、2度にわたり東京帝国大学総長を務めました。2度の在任中に自治紛争で揺れる京都帝国大学にも総長を依頼され、10ヶ月にわたって東京帝国大学と京都帝国大学の総長を兼ねました。

九州帝国大学初代総長、貴族院勅選議員、東宮御学問所評議員ほか多くの要職を務め、大正4(1915)年に男爵の爵位を授与されました。多くの弟子を育てたことでも知られており、学問と教育に情熱を注ぎ、日本の礎を築きました。

(現地説明板などより)

東京大学・山川健次郎像 - 06

東京大学・山川健次郎像 - 06 posted by

(C)pismo

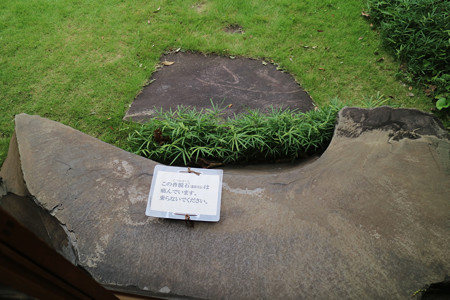

現在、東京大学の敷地になっている敷地はかつては加賀藩主前田家の上屋敷でした。

加賀藩主前田氏が、現在の赤門から池にかけての一体の地を将軍家から賜ったのは、大坂の役後のことです。寛永15(1638)年、その性、豪宕で風雅を好んだという当主前田利常の時に園池の大築造を行いました。利常の死後、綱紀がさらに補修して、当時江戸諸侯邸の庭園中第一と称せられました。

育徳園と命名され、園中に八景、八境の勝があって、その泉水・築山・小亭等は数寄をきわめたものだといわれています。池の形が「心」という字をかたどっており、この池の正式名称は「育徳園心字池」といいますが、夏目漱石の小説「三四郎」以来、

三四郎池の名で親しまれています。

(現地説明板などより)

東京大学・三四郎池(育徳園) - 07

東京大学・三四郎池(育徳園) - 07 posted by

(C)pismo

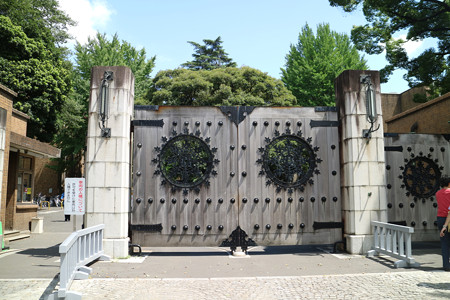

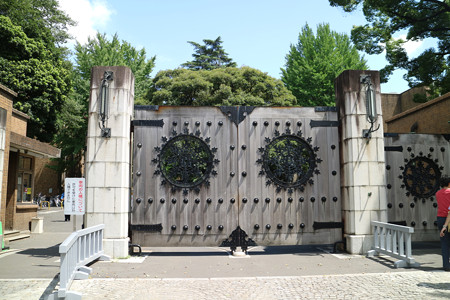

東京大学の赤門は、旧加賀藩主前田家上屋敷の御守殿門であり、文政10(1827)年に第12代藩主前田斉泰が第11代将軍徳川家斉の第21女、溶姫を迎える際に造られました。

三位以上の大名が将軍家から妻を迎えた場合、その人・居所を御守殿と称し、表通りからその場所へ出入りする朱塗りの門を御守殿門と呼んでいました。

左右に唐破風造の番所を置く薬医門で、切妻造となっています。旧国宝で、国の重要文化財に指定されています。

東京大学・赤門 - 08

東京大学・赤門 - 08 posted by

(C)pismo

東光寺は、山号は丹船山、院号は薬王樹院という浄土宗の寺院です。

創建年次は不明ですが、寺伝によると延徳3(1491)年に入寂した天誉和尚が開山したといわれています。当初は、船山(現板橋3-42)あたりにありましたが、延宝7(1679)年、加賀前田家下屋敷の板橋移転に伴って現在の場所に移りました。

移転当時は、旧中山道に面した参道に沿って町屋が並び賑やかであったようです。しかし明治初期の大火や関東大震災による火災、そして第二次世界大戦による火災と、度重なる火災や区画整理のため現在では往時の姿をうかがうことはできません。なお山号の丹船山は、地名船山に由来しています。

境内には、昭和58(1983)年度、板橋区の有形文化財に指定された寛文2(1662)年の庚申塔と平成7(1995)年度、板橋区の有形文化財に登録された石地蔵菩薩坐像、明治になって子孫が供養のために建立した宇喜多秀家の墓などがあります。八丈島に流された秀家の子孫が明治2(1869)年、東京に戻り、秀家の妻豪姫の実家の縁で前田家の下屋敷地を開拓した時に建立したものです。

(現地説明板などより)

東光寺 - 01

東光寺 - 01 posted by

(C)pismo

東光寺 - 02

東光寺 - 02 posted by

(C)pismo

東光寺 - 03

東光寺 - 03 posted by

(C)pismo

東光寺 - 04

東光寺 - 04 posted by

(C)pismo

東光寺 - 05

東光寺 - 05 posted by

(C)pismo

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕です。

慶応4(1868)年4月25日、新選組局長であった近藤勇は、中山道板橋宿手前の平尾一里塚付近に設けられた刑場で官軍により斬首処刑されました。

その後、首級は京都に送られ胴体は刑場より少し離れたこの場所に埋葬されました。平尾一里塚の南側にあり、刑の前日宿泊した石山家の敷地内であるとされています。(三鷹市の龍源寺にも近藤勇の養子勇五郎が胴体を埋葬したとされる墓所があり、胴体の埋葬場所としては両説があります。)

本供養塔は没後の明治9(1876)年5月に隊士の一人であり近藤に私淑していた永倉(本名長倉)新八が発起人となり旧幕府御典医であった松本順の協力を得て造立されました。

高さ3.6m程ある独特の細長い角柱状で、四面の全てにわたり銘文がみられます。

正面には、「近藤勇 冝昌 土方歳三義豊 之墓」と刻まれており、副長の土方歳三の名も近藤勇の右に併記されています。なお、近藤勇の諱である昌宜が冝昌とされていることについては明らかになっておりません。右側面と左側面には、それぞれ八段にわたり井上源三郎を筆頭に合計百十名の隊士などの名前が刻まれています。裏面には、当初は「近藤 明治元年辰四月廿五日 土方 明治二年巳五月十一日 発起人 旧新選組長倉新八改杦村義衛 石工 牛込馬場下横町平田四郎右衛門」と刻まれていましたが、一部は現在判りにくくなっています。

戦術方針の相違から一度は近藤と袂を分った永倉ですが、晩年は戦友を弔う日々を送ったと伝えられています。

永倉はこの地の隅に自らの墓を建てて分骨するように遺言し、天寿を全うしました。「新選組永倉新八墓」と刻まれた墓が境内にあります。

本供養塔には、近藤勇のほか数多くの新選組ゆかりの者たちが祀られているので、新選組研究を行う際の基本資料とされ、学術性も高く貴重な文化財です。

(現地説明板などより)

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 01

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 01 posted by

(C)pismo

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 02

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 02 posted by

(C)pismo

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 03

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 03 posted by

(C)pismo

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 04

近藤勇と新選組隊士供養塔〔寿徳寺境外墓地〕 - 04 posted by

(C)pismo

飛鳥山公園は、明治6(1873)年に定められたわが国最初の公園の一つです。

この公園のある台地は、上野の山から日暮里、田端、上中里と続いている丘陵の一部です。

このあたりは、古くから人が住んでいたらしく先土器時代(日本で最も古い時代)縄文時代、弥生時代の人々の生活の跡が発見されています。

ここを飛鳥山と呼ぶようになったのは、昔この丘の地主山(現在の展望台の所)に飛鳥明神の祠が祀られていたからと伝えられています。

江戸時代の中頃の元文2(1737)年、八代将軍徳川吉宗が、この地を王子権現に寄進し、荒地を整備してたくさんの桜や松、楓などを植えたので、それからは桜の名所として有名になり付近に茶屋などもできました。

飛鳥山のお花見は、向島とともに仮装が許されていたので、まるで落語にでてくるような、仇討の趣向や、変装などのためにたいへんな賑わいでした、又、東側の崖からは、カワラケ投げも行われ、土皿を風にのせて遠くまで飛ばす遊びも盛んでしたが、明治の末になって、危険防止のため禁止されました。

この山は、東から西へのなだらかな斜面でしたが、道路拡張のために狭められ、先に中央部につくられていた広場の跡地に噴水ができ、夜は五色の光に輝いています。

(現地説明板などより)

飛鳥山公園 - 01

飛鳥山公園 - 01 posted by

(C)pismo

飛鳥山公園 - 02

飛鳥山公園 - 02 posted by

(C)pismo

飛鳥山公園 - 03

飛鳥山公園 - 03 posted by

(C)pismo

渋沢史料館は、飛鳥山公園にあります。「紙の博物館」「北区飛鳥山博物館」と並び「飛鳥山3つの博物館」といわれています。

渋沢栄一の活動を広く紹介する博物館として、昭和57(1982)年に開館しました。

かつて栄一が住んでいた旧渋沢邸跡に建ち、公益財団法人渋沢栄一記念財団が運営しています。

栄一の生涯と事績に関する資料を収蔵・展示し、関連イベントなども随時開催しています。

渋沢史料館 - 01

渋沢史料館 - 01 posted by

(C)pismo

渋沢史料館 - 02

渋沢史料館 - 02 posted by

(C)pismo

日本の都市公園百選にも選定されている

音無親水公園です。

王子付近を流れる石神井川は、「音無川」と呼ばれる景勝地で、江戸時代の浮世絵にも数多く描かれています。

江戸時代の天保7(1836)年に完成した「江戸名所図会」や、嘉永5(1852)年の近吾堂板江戸切絵図、また、 安藤広重による錦絵など多くの資料に弁天の滝、不動の滝、石堰から落ちる王子の大滝などが見られ、広く親しまれていたことがわかります。

「江戸名所花暦」「游歴雑記」などには、一歩ごとにながめがかわり、投網や釣りもできれば泳ぐこともできる、夕焼けがひときわ見事で川の水でたてた茶はおいしいと書かれており、江戸幕府による地誌、「新編武蔵風土記稿」には、このあたりの高台からの眺めについて、飛鳥山が手にとるように見え、眼の下には音無川が勢いよく流れ、石堰にあたる水の音が響き、谷間の樹木は見事で、実にすぐれていると記されています。

現在は、戦後の護岸工事で石神井川の流路が変わったため、自然の川を模した音無親水公園として生まれかわり、桜の名所、水遊びのできる公園としてにぎわっています。

日本の都市公園百選にも選定されています。

(現地説明板などより)

音無親水公園 - 01

音無親水公園 - 01 posted by

(C)pismo

稲付城跡は現在の静勝寺境内一帯にあたり、太田道灌が築城したといわれる戦国時代の砦跡です。

昭和62(1987)年、静勝寺南方面で行われた発掘調査によって、永禄年間(1558~1569)末頃から天正10(1582)年頃に普請されたとみられる城の空堀が確認されました。

また、静勝寺に伝存する貞享4(1687)年の「静勝寺除地検地地図」には境内や付近の地形のほか、城の空堀の遺構が道として描かれており、稲付城の城塁配置を推察することができます。

この付近には鎌倉時代から岩淵の宿が、室町時代には関が設けられて街道の主要地点をなしていました。稲付城は、その街道沿いで三方を丘陵に囲まれた土地に、江戸城と岩槻城を中継するための山城として築かれたのです。

道灌の死後、この城は孫の資高が居城し、後に後北条氏に仕えました。その子康資は後北条氏の家臣として岩淵郷五ヶ村を所領しました。

明暦元(1655)年に道灌の子孫資宗は静勝寺の堂舎を建立し、道灌とその父資清の法号にちなんで寺号を自得山静勝寺と改めました。その後も江戸時代を通じて太田氏は、太田道灌の木造を安置する道灌堂や厨子を造営するなど静勝寺を菩提寺としていました。

(現地説明板などより)

稲付城 - 01

稲付城 - 01 posted by

(C)pismo

稲付城 - 02

稲付城 - 02 posted by

(C)pismo

稲付城 - 03

稲付城 - 03 posted by

(C)pismo

稲付城西側の天然の防御だった亀ヶ池の名残が残る

亀ヶ池弁天です。

赤羽駅の西口一帯にあった大きな池があり、亀ヶ池と呼ばれていました。

亀ヶ池は稲付城(今の静勝寺)西側の、天然の防御でした

一角のほこらには無数の亀がおり、大亀は甲の周囲8.9尺もあり、小さな子供はその上に乗って戯れたが、大人が行けば隠れてけっして出てこなかったといわれています。

また、伝説では、池には一対の大蛇が住んでいたとも言われています。

現在の亀ヶ池弁財天の池はその亀ヶ池の名残りといわれていて、中の島に祀られている祠はかつて亀ヶ池の一角にあったもので、中には弁天像が納められています。

この弁財天では願いが叶ったらお礼の印に細い絵馬型の御札をかけることになっているそうです。

(現地説明板などより)

亀ヶ池弁天 - 01

亀ヶ池弁天 - 01 posted by

(C)pismo