ついに最終日です。限られた時間を有効に利用しようと、早朝に起床しました。

泊まったホテルは元々長岡城の中だったらしいので周辺を歩いて散歩してみました。

長岡城は蔵王堂城に代わる居城として堀直寄により築かれた城です。

戦国時代、長岡地域は古志長尾氏などが蔵王堂城を拠点としていましたが、慶長3(1598)年、上杉景勝が会津へ移封されると、越後の大部分は、堀秀治に与えられ、蔵王堂城には堀親良が入城しました。その後松平忠輝の支城となった後、堀直寄が入城することになりました。

しかし、蔵王堂城は信濃川のたびたびの洪水による被害を受け、維持することが困難ななため、元和2(1616)年に長岡城を築城しました。

しかし、元和4(1618)年、直寄は完成を見ないまま、越後村上へと転封となり、長岡には6万2千石(後に7万4千石)をもって、 徳川譜代の牧野忠成が封じられました。

牧野氏は、堀氏の築城工事を引き継ぎ、長岡城と、その城下町を完成させました。

慶応4(1868)年の戊辰戦争(北越戦争)で、新政府軍は会津藩を攻めるために、越後に攻め入りました。5月2日、長岡藩家老・河井継之助は小千谷で新政府軍と会談し、会津征伐中止を懇願したが受け入れられず北越戦争に突入することになりました。5月10日に戦火が開かれ、榎峠、朝日山などで長岡藩は西軍をよく防ぎましたが、増水した信濃川を越えて攻め入った西軍により19日には長岡城が落城しました。その後も戦いは一進一退を続けましたが、長岡藩は7月24日夕方から翌払暁にかけて八丁沖を越えて乾坤一擲の勝負を試みて、長岡城を奪取しましたが河井継之助は重傷を負って戦列を離れたこともあり、再度落城することになりました。落城後藩主忠訓は一族とともに会津へ逃れ、河井継之助は8月16日、南会津塩沢で亡くなりました。敗残兵は会津に奔って抗戦を続けましたが、 9月25日、新政府に降伏した。

戊辰戦争が終結すると、長岡藩は7万4千石の領地を2万4千石に削減されました。長岡城は戦火によって建物の大部分を失い、その後、 石垣や堀も埋め立てられ徹底的に破壊されました。

しばらく跡地は遊覧場として公園のような形で残っていたそうですが、鉄道敷設の際に長岡駅が建設されたため、遺構は全く存在しません。駅前に本丸跡を示す標柱(写真上・地図は関連情報URL)と、二ノ丸の城内稲荷神社など(写真下・地図はみんカラマップ)が残るのみです。

現在二ノ丸の城内稲荷神社の隣の厚生会館が取り壊され、発掘調査が行われています。長岡城を復元するわけではなく、長岡市役所などが入居するシティホールが建設されるそうです。

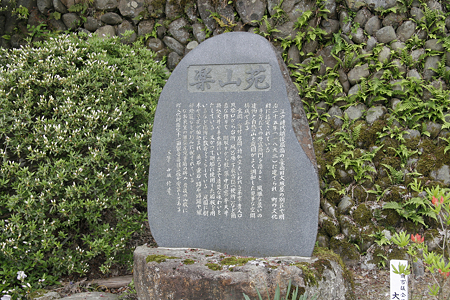

長岡城 - 01本丸跡

長岡城 - 01本丸跡 posted by

(C)pismo

長岡城 - 02本丸跡

長岡城 - 02本丸跡 posted by

(C)pismo

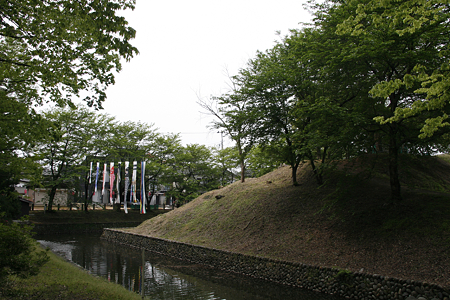

長岡城 - 03二の丸跡

長岡城 - 03二の丸跡 posted by

(C)pismo

長岡城 - 04二の丸跡

長岡城 - 04二の丸跡 posted by

(C)pismo

長岡城 - 05二の丸跡

長岡城 - 05二の丸跡 posted by

(C)pismo

長岡城 - 06厚生会館跡地再開発発掘中

長岡城 - 06厚生会館跡地再開発発掘中 posted by

(C)pismo

ここからは車での移動です。

西軍上陸の地は北越戦争の時、長岡城をめぐり長州藩、薩摩藩を中心とする西軍と長岡藩が攻防を繰り広げていた慶応4(1868)年5月19日早朝、洪水の信濃川を強行渡河して中島に上陸しました。

長岡藩は必至に防戦しましたが、総退却しついに長岡城は落城しました。東軍は栃尾方面へ敗走しました。

長岡藩最大の悲劇となった落城の発端地点です。

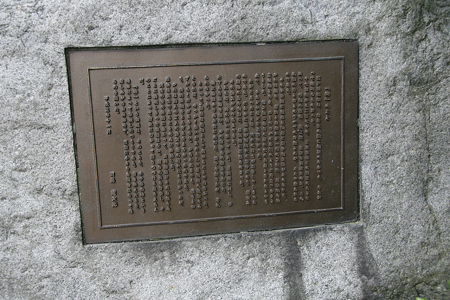

「明治戊辰戦蹟」の碑、「明治戊辰之役東西両軍戦死者の墓」が建っています。

西軍上陸の地

西軍上陸の地 posted by

(C)pismo

西福寺・維新の曉鐘です。

北越戦争で慶応4年(1868)5月19日、榎峠・朝日山の攻略に手こずっていた西軍(新政府軍)は、大島、槇下の信濃川左岸より渡河し、直接長岡城を奇襲する戦法をとりました。

西軍の侵攻を城下に知らせるため、寺町(現在の渡里町)の西福寺の梵鐘が一藩士が鐘楼にかけのぼり、この鐘を乱打したといわれています。

梵鐘は、明和3年(1766)に長岡藩お抱えの鋳物師田中多左衛門尉重定が造った長岡最古の鐘です。

長岡の歴史にとって、近代の夜明けを告げたことから「維新の暁鐘」と呼ばれるようになりました。

太平洋戦争の時も日本中の鐘が供出される中、名鐘として特に保存を命じられ、長岡の空襲の猛火にも耐えて今日に至っています。

維新の暁鐘 - 1

維新の暁鐘 - 1 posted by

(C)pismo

維新の暁鐘 - 2

維新の暁鐘 - 2 posted by

(C)pismo

維新の暁鐘 - 3

維新の暁鐘 - 3 posted by

(C)pismo

山本記念公園は、山本五十六元帥の生誕の地です。

山本五十六は、明治17(1884)年、旧長岡藩士高野貞吉の六男に生まれました。

高野家は代々儒官と槍術師範役をつとめ、質素倹約の家風でした。

五十六は海軍兵学校に入り、大正5(1916)年、旧長岡藩家老、山本家の名跡を継ぎました。

海軍次官を経て、連合艦隊の司令長官になり、昭和18(1943)年、太平洋戦争で戦死、元帥の称号を受けました。生家は戦災で焼失しましたが、後に復元されています。また、公園には山本五十六の胸像が建っています。

山本記念公園 - 1

山本記念公園 - 1 posted by

(C)pismo

山本記念公園 - 2

山本記念公園 - 2 posted by

(C)pismo

山本記念公園 - 3

山本記念公園 - 3 posted by

(C)pismo

栄涼寺は、正式には光輝山月照院栄涼寺という浄土宗の寺院です。

元和5(1619)年5月、大坂の陣の戦功などで戦功を挙げ、徳川秀忠の信任の厚かった牧野忠成が越後長峰城主から長岡藩主に移封された際に、玄蓮社明譽唱空上人を開山として開基されました。

歴代藩主や藩士達の菩提寺となりましたが、慶応4(1868)年の戊辰戦争(北越戦争)では、西軍の野戦病院となり、7月の長岡城奪回戦により長岡藩士に放火され境内伽藍は焼失し、墓石は半数以上が倒壊しました。

現在の境内伽藍は明治の再建です。

境内には旧長岡藩主牧野家歴代墓、幕末維新前後に活躍した河井継之助、三島億二郎(川島億次郎)、二見虎三郎、伊東道右衛門などの墓があります。

河井継之助の墓の横には「河井家の墓は此処 忠良院殿が継之助様であります」と書かれた大きな石碑が建っています。

栄涼寺 - 01

栄涼寺 - 01 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 02小林虎三郎の碑

栄涼寺 - 02小林虎三郎の碑 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 03戦没者の供養塔

栄涼寺 - 03戦没者の供養塔 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 04二見虎三郎の墓

栄涼寺 - 04二見虎三郎の墓 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 05長岡藩主牧野氏の墓

栄涼寺 - 05長岡藩主牧野氏の墓 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 06河井継之助の墓

栄涼寺 - 06河井継之助の墓 posted by

(C)pismo

栄涼寺 - 07三島億二郎の墓

栄涼寺 - 07三島億二郎の墓 posted by

(C)pismo

長興寺は曹洞宗の寺院です。

長岡藩家老職山本家の墓があります。山本家は長岡藩主牧野氏に仕えた、一説には武田信玄の軍師山本勘助の血脈といわれています。

山本老迂斎精義は、名家老と賞賛され歴代藩主を50年にわたって助けました。

幕末の当主山本帯刀義路は、北摂戊辰戦争では大隊長として奮戦しました。長岡落城後も八十里越えを守るため戦い続けました。しかし、慶応4(1868)年9月、いい寺の戦いで降伏勧告を拒否し、斬首されました。取り調べの際には毅然とした態度で長岡藩が戦った理由、薩長両藩の酷いやり方をはっきり述べたそうです。享年24歳でした。

この戦いで山本家は家名断絶になりましたが、後に高野家の出身の山本五十六が山本家を継ぐことになりました。早くから航空機の重要性を説き、連合艦隊司令長官になりましたが、昭和18(1943)年4月18日、南冥に散華しました。

その他、幕末の長岡藩士で藩土を荒らしてはならないと非戦論を説いた酒井貞蔵(晦堂)の墓があります。酒井は、河井継之助を暗殺しようとしたくらいでしたが、戦いが決まると悲しみを堪え、死を覚悟して戦場に赴き戦死しました。

長興寺 - 1

長興寺 - 1 posted by

(C)pismo

長興寺 - 2長岡藩家老山本家の墓

長興寺 - 2長岡藩家老山本家の墓 posted by

(C)pismo

長興寺 - 3酒井貞蔵(晦堂)の墓

長興寺 - 3酒井貞蔵(晦堂)の墓 posted by

(C)pismo

長興寺 - 4

長興寺 - 4 posted by

(C)pismo

「米百俵の群像」は、ハイブ長岡前に建てられたブロンズ像です。今も長岡に伝わる「米百俵の精神」を山本有三の戯曲「米百俵」の一幕から再現したものです。

北越戊辰戦争で焦土と化した長岡に支藩の三根山藩(現在の西蒲原郡巻町峰岡)から見舞いの米が百俵送られてきました。食べるものに事欠く長岡藩士たちにとっては、喉から手が出るほど欲しいものでした。しかし、時の長岡藩大参事小林虎三郎は、「食えないからこそ、教育をするのだ。学校をつくるのだ。」と米を売り払い、その代金を国漢学校にそそぎこみました。

この故事は「目先のことにとらわれず、明日のために行動する」という精神は、小泉首相が第一次内閣を組閣した後の国会での所信表明演説で引用されて有名になりました。

群像は「米を分けろ」と迫る人々に虎三郎が切々と説いている場面です。かたわらの少年は、「米百俵の精神」を引き継ぐ新しい世代を象徴しています。

米百俵の群像

米百俵の群像 posted by

(C)pismo

蔵王堂城の築城時期は不明ですが、南北朝時代の築城という説があります。

本格的な築城は、越後守護代長尾景恒の次男景晴(景春とも)が蔵王堂城を本拠とし、古志郡を支配し古志長尾氏といわれるようになりました。

永正2(1505)年、房景の代に古志長尾氏は、栖吉城に本拠地を移し、古志郡の有力国人に成長しました。その後、蔵王堂城は長尾為重(長尾為景の弟・謙信の叔父)が城郭として再整備し、御館の乱の後天正10(1582)年には河田長親が城主となりました。

慶長3(1598)年、上杉景勝は会津に転封となったため、蔵王堂城には越後に入国した堀秀治の弟親良が入城しました。親良の引退後、坂戸城主堀直寄の後見の元、親良の養子鶴千代が跡を継ぎました。後見人の堀直寄は蔵王堂城が信濃川に隣接し災害の恐れがあったことと近世城郭に城域を拡大できないことから、長岡城を築城を推進しました。、慶長11(1606)年に家督を継いだ坂戸城主堀直寄の実子で親良の養子鶴千代が死去したため、蔵王堂藩は直寄の坂戸藩に吸収されました。しかし、

慶長15(1610)年、堀氏は改易され、直寄は信濃飯山に転封されます。越後には徳川家康の六男松平忠輝が入封し、蔵王堂城には城代として山田隼人が入城しました。長岡城の築城はここで一旦中断となります。

しかし、元和2(1616)に松平忠輝は改易となり、堀直寄が蔵王堂城主として戻り蔵王堂藩を復活しました。

直寄は再び長岡城の築城を推進し、完成と共に移転したため、蔵王堂城は廃城となり、蔵王堂藩は長岡藩になりました。長岡城の完成間近で直寄は長岡から村上に転封になりました。

城跡は金峯神社となっていて、堀や土塁などが残っています。その他堀直寄の銅像が建っています。

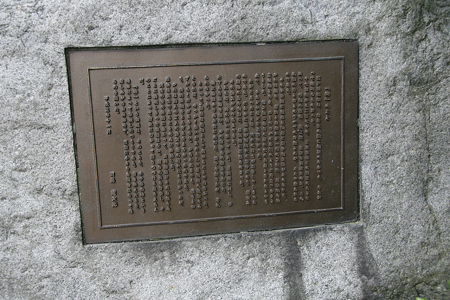

蔵王堂城(金峯神社) - 01

蔵王堂城(金峯神社) - 01 posted by

(C)pismo

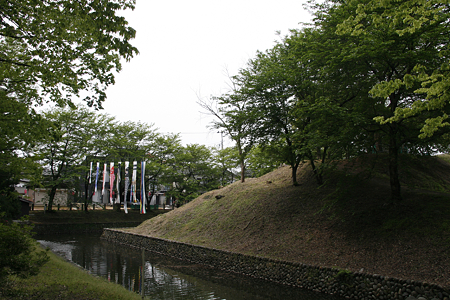

蔵王堂城(金峯神社) - 02

蔵王堂城(金峯神社) - 02 posted by

(C)pismo

蔵王堂城(金峯神社) - 03

蔵王堂城(金峯神社) - 03 posted by

(C)pismo

蔵王堂城(金峯神社) - 04

蔵王堂城(金峯神社) - 04 posted by

(C)pismo

蔵王堂城(金峯神社) - 05

蔵王堂城(金峯神社) - 05 posted by

(C)pismo

八丁沖古戦場の付近は、は長岡の東北郊外、百束(ひゃくそく)、大黒(だいこく)あたりから、南は富島(とみじま)、亀貝(かめがい)にいたる南北約5km東西約3kmにわたる大沼沢地でした。

北越戦争で、長岡城を奪われた長岡藩家老河井継之助は、長岡城奪回のため、長岡全軍の力を一つにして、この八丁沖を密かに渡り、一気に城下へ突入することを計画しました。

継之助は藩兵に弾薬と切餅を配り激励し、「城に戻り両三年もすれば、もとの繁盛にすることはたしかに出来るから、御一同共、必死を極めて勝ちましょう。死ぬ気になっていたせば、生きることもでき、もし死にたくない、危うい目にあいたくないという心があるとするならば、それこそ生きることもできません」という内容の口上書を読み聞かせました。

慶応4(1868)年7月24日午後7時ごろ行動を開始し、全軍600余名声をひそめて潜行し、7月25日未明に富島へたどり着き、大激戦のすえ宮下の新政府軍前線基地を占領しました。さらに、全軍を4手に分け、長岡城をめざして猛進撃に移りました。不意を突かれた新政府軍は、必死に防戦しましたが昼すぎには勝敗は明らかとなり、長岡城の奪回に成功しました。

継之助の八丁沖渡河作戦は、この方面の防備が手薄なことを察知し、巧みにその虚をついた作戦として、現在でも高く評価されています。

現在は古戦場付近は干拓され、田園地帯となっています。古戦場の一角富島に八丁沖古戦場パークとして公園が整備されています。石碑の他、八丁沖渡河作戦で河井継之助が旧諏訪神社境内において使用されたと伝えられる手水鉢、長岡城本丸から出土した踏石があります。

八丁沖古戦場 - 1

八丁沖古戦場 - 1 posted by

(C)pismo

八丁沖古戦場 - 2

八丁沖古戦場 - 2 posted by

(C)pismo

八丁沖古戦場 - 3

八丁沖古戦場 - 3 posted by

(C)pismo

八丁沖古戦場 - 4

八丁沖古戦場 - 4 posted by

(C)pismo

八丁沖古戦場 - 5

八丁沖古戦場 - 5 posted by

(C)pismo

西照寺は、浄土真宗本願寺派の寺院です。

ここは北越戦争で長岡城を奪われた東軍が、再奪還を目指すべく西軍と戦った大黒福井の戦いで、東軍の台場が置かれました。

西照寺 - 1

西照寺 - 1 posted by

(C)pismo

西照寺 - 2

西照寺 - 2 posted by

(C)pismo

大黒古戦場は、慶応4(1868)年の夏、北越戊辰戦争の激戦地の一つです。

大黒古戦場パークとして、地元の人に現在も大切にされているこの地は、長岡、会津、米沢藩兵らの東軍と薩摩、長州藩兵らの西軍との間で幾度も激闘がかわされた場所です。

この場所は長岡城を占拠した新政府軍が堡塁を築いていた場所で、長岡・会津・米沢などの列藩同盟軍が数回にわたって攻撃をかけながら突破することができず、長岡藩の家老河井継之助は、八丁沖を渡河し、長岡城を奪還する作戦を考え成功しました。

付近の人びとは、昭和12(1937)年9月に「大黒戊辰戦跡記念碑」を建てました。石碑正面の「戊辰戦蹟記念碑」の文字は当時海軍中将であった山本五十六の書です。

現地には「明治戊辰戦遺蹟」の石碑が建っています。

大黒古戦場 - 1

大黒古戦場 - 1 posted by

(C)pismo

大黒古戦場 - 2

大黒古戦場 - 2 posted by

(C)pismo

光福寺・長岡藩本陣跡です。

慶応4(1868)年5月2日、小千谷の慈眼寺での会談が決裂しこの地に戻った河井継之助は5月3日夕刻、長岡藩の諸隊長はを本陣の光福寺に集合させました。そこで継之助は「我藩の面目を保ち、藩公に殉じよう」と熱誠を弁じ新政府軍に対し、開戦の決意を諸隊長に演説しました。

光福寺は長岡城の南4kmに位置しており、5月19日に長岡城が落城し加茂に撤退するまで本陣として使用されました。

光福寺・長岡藩本陣 - 1

光福寺・長岡藩本陣 - 1 posted by

(C)pismo

光福寺・長岡藩本陣 - 2

光福寺・長岡藩本陣 - 2 posted by

(C)pismo

光福寺・長岡藩本陣 - 3

光福寺・長岡藩本陣 - 3 posted by

(C)pismo

河井継之助・開戦決意の地は前島神社の中にあります。

小千谷の慈眼寺で岩村精一郎との談判が決裂した河井継之助は、長岡城に戻る途中既に戦争に備え、この前島を守衛していた川島億次郎(後の三島億二郎)を訪ね、小千谷会談の状況状況を説明しました。新政府軍の戦いに反対していた川島に対し、継之助は「もし和するなら我を斬り3万両とともに首を差し出せば戦争は避けられる」と言いました。川島は再考を求めていましたが「是非もなし。死生を共にせん」と応じました。

前島神社〔前島神明社〕の境内に石碑が建っています。

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 1

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 1 posted by

(C)pismo

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 2

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 2 posted by

(C)pismo

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 3

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 3 posted by

(C)pismo

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 4

前島神社・河井継之助開戦決意の地 - 4 posted by

(C)pismo

榎峠古戦場です。

長岡城から南へ約13kmの榎峠は、信濃川沿いの長岡城を守るための要所でした。

北越戦争で河井継之助は、慈眼寺での談判が決裂した後小千谷を占領しこの辺境まで布陣していた新政府軍から峠を奪い返す作戦を立てました。

慶応4(1868)年5月10日、長岡藩は発砲し戦いが始まりました。長岡藩は新政府軍と激しい戦闘を繰り広げ、榎峠を奪還し朝日山での戦いに主戦場を移しました。

現在は榎峠古戦場パークになっており、石碑が建っています。

平成16(2004)年10月23日に発生した中越地震で子供さんが崩れた岩の中の車から奇跡的に助け出された場所の近くです。

榎峠古戦場パーク - 1

榎峠古戦場パーク - 1 posted by

(C)pismo

榎峠古戦場パーク - 2

榎峠古戦場パーク - 2 posted by

(C)pismo

榎峠古戦場パーク - 3

榎峠古戦場パーク - 3 posted by

(C)pismo

榎峠古戦場パーク - 4

榎峠古戦場パーク - 4 posted by

(C)pismo

司馬遼太郎「峠」文学碑は、榎峠古戦場に程近い国道17号の「越の大橋」が平成5(1993)年に開通した記念に建てられた文学碑です。

司馬遼太郎の「峠」は長岡藩家老河井継之助を主人公に描いた歴史小説です。

石碑は小さいですが、近代的な発想で長岡藩を改革した継之助が最後は武士の論理で戦うという選択をとり、歴史にむかって語りつづけているという意味のことが短いながらもよく表現されています。

石碑があまり目立たない、小さな自然石であるのも司馬さんの意向を反映しているそうです。

峠文学碑(越の大橋) - 1

峠文学碑(越の大橋) - 1 posted by

(C)pismo

峠文学碑(越の大橋) - 2

峠文学碑(越の大橋) - 2 posted by

(C)pismo

以前から健康のため、または史跡めぐりに活用するため購入を検討していた折りたたみ自転車を購入することにしました。

以前から健康のため、または史跡めぐりに活用するため購入を検討していた折りたたみ自転車を購入することにしました。 京都は南禅寺近くの「順正」に湯豆腐を食べに行きました。

京都は南禅寺近くの「順正」に湯豆腐を食べに行きました。