この日は、所用で京都を訪れたので、午後から少しだけ大原を散歩しました。

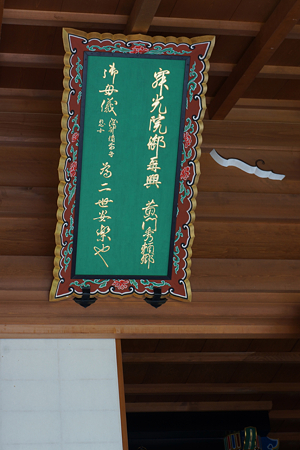

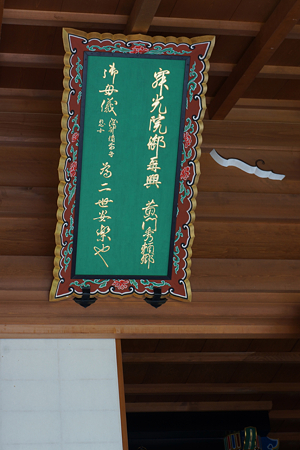

寂光院は、山号は清香山、寺号は玉泉寺、寂光院は玉泉寺の子院でした。

天台宗の寺院です。

推古2(594)年、聖徳太子が御父用明天皇の菩提を弔うために建立されたと伝えられています。

寂光院初代住持は聖徳太子の御乳人であった玉照姫で、代々高貴な家門の姫君らが住持となり法燈を守り続けてきたと伝えられています。

また、平家物語では平清盛の娘で高倉天皇の中宮、安徳天皇の母建礼門院徳子隠棲の地として知られています。文治2(1186)年、後白河法皇が建礼門院を訪ねて寂光院を訪れた故事は「大原御幸」の段において語られています。

本堂は豊臣秀頼、淀殿が片桐且元を工事奉行として修理させたものでしたが、平成12(2000)年5月9日、放火により焼失しました。本尊の地蔵菩薩立像(重文)も焼損し、堂内にあった建礼門院と阿波内侍の張り子像(建礼門院の手紙や写経を使用して作ったものという)も焼けてしまいました。現在の本堂は平成17(2005)年6月再建されたものです。同時に新しく作られた本尊や建礼門院と阿波内侍の像も安置されています。元々の本尊は文化庁の指導を受けて財団法人美術院によって修復されて、境内奥の収蔵庫に安置されることとなりました。

宝物殿は「松智鳳殿」という名称で、平成18(2006)年10月に開館しました。

寂光院 - 01

寂光院 - 01 posted by

(C)pismo

寂光院 - 02

寂光院 - 02 posted by

(C)pismo

寂光院 - 03

寂光院 - 03 posted by

(C)pismo

寂光院 - 04

寂光院 - 04 posted by

(C)pismo

寂光院 - 05

寂光院 - 05 posted by

(C)pismo

寂光院 - 06

寂光院 - 06 posted by

(C)pismo

寂光院 - 07

寂光院 - 07 posted by

(C)pismo

寂光院 - 08

寂光院 - 08 posted by

(C)pismo

寂光院 - 09

寂光院 - 09 posted by

(C)pismo

寂光院 - 10

寂光院 - 10 posted by

(C)pismo

寂光院 - 11

寂光院 - 11 posted by

(C)pismo

寂光院 - 12

寂光院 - 12 posted by

(C)pismo

寂光院 - 13

寂光院 - 13 posted by

(C)pismo

寂光院 - 14

寂光院 - 14 posted by

(C)pismo

寂光院 - 15

寂光院 - 15 posted by

(C)pismo

寂光院 - 16

寂光院 - 16 posted by

(C)pismo

寂光院 - 17

寂光院 - 17 posted by

(C)pismo

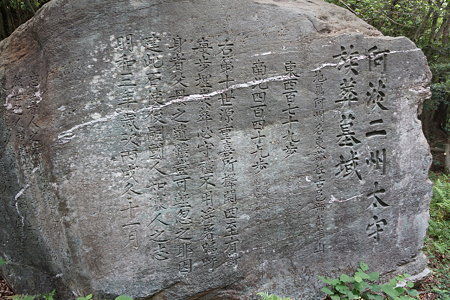

阿波内侍、大納言佐局、治部卿局、右京大夫、小侍従局の墓です。

阿波内侍は、建礼門院徳子に仕えた女性です。信西の娘といわれています。

寂光院に隠棲した建礼門院に,大納言佐と共に尼となって仕え,女院の最期を看取ったといわれています。

大きさ30センチ余りの五輪の塔三基と宝筐印塔一基が青苔に埋もれ昔のままの姿で並んでいます。

それぞれ、建礼門院に仕えた女房の阿波内侍、大納言佐局、治部卿局、右京大夫、小侍従局の墓といわれています。

阿波内侍の墓 - 1

阿波内侍の墓 - 1 posted by

(C)pismo

寂光院の東の背後の高台に、建礼門院徳子の墓所と伝えられる

大原西陵があります。

三千院の北にある後鳥羽天皇と順德天皇の大原陵に対して西陵といい、五輪塔が祀られています。

宮内庁による陵墓名は「高倉天皇皇后徳子 大原西陵」です。陵墓はもともとは、寂光院境内地にありましたが、明治以降は宮内省〔現在の宮内庁)の管理するところとなり、境内から切り離されました。

建礼門院は、平清盛と、平時子(二位尼)の娘で、高倉天皇の中宮となりました。

安徳天皇の母となりましたが、壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡し、安徳天皇と母時子は入水し、徳子も入水しますが生き残り長楽寺で出家し、寂光院に隠棲したと伝えられています。

建礼門院大原西陵 - 1

建礼門院大原西陵 - 1 posted by

(C)pismo

建礼門院大原西陵 - 2

建礼門院大原西陵 - 2 posted by

(C)pismo

建礼門院大原西陵 - 3

建礼門院大原西陵 - 3 posted by

(C)pismo

朧の清水は、建礼門院ゆかりの池です。

朧とは、春の季節の月光の意味で建礼門院が京都からはるばる寂光院へお越しの道すがら、この清水のあたりで日が暮れて、自身のお姿が月光によってこの水溜りにおぼろに写ったと言われています。

水面を通して映るやつれた姿を見て、身の上を嘆いたと伝えられています。

朧の清水 - 1

朧の清水 - 1 posted by

(C)pismo

朧の清水 - 2

朧の清水 - 2 posted by

(C)pismo

三千院は、山号は魚山、天台宗の寺院です。

円融房、梶井門跡、梨本門跡と呼ばれ、古くは東坂本に里坊がありました。

比叡山延暦寺を開かれた伝教大師が、東塔南谷に草庵を開いたのに始まり、その後寺地は時代の流れの中で、京都市中を幾たびか移転しました。

現在の三千院の境内にある極楽院は、寛和2(986)年、恵心僧都源信とその妹、安養尼が父母の菩提を弔うため建立したとされています。

元永元(1118)年堀川天皇第二皇子・最雲法親王が梶井宮に入室され梨本の正統を継がれて以来、皇族出身者が住持する宮門跡となりました。妙法院、青蓮院、曼殊院、毘沙門堂とともに天台宗五箇室門跡のひとつとして歴代の天台座主を輩出してきました。最雲法親王は、保元元(1156)年、天台座主になり、同じ年、比叡山の北方の大原(現在の京都市左京区大原)に来迎院、勝林院、往生極楽院などの寺々を管理するため梶井門跡の政所が設置されました。

明治になって三千院と公称するようになりました。

その都度呼び名も円融房、梨本房、円徳院、梨本門跡、梶井宮と変え、特に応仁の乱後、梶井宮の政所であった現在の地を一時仮御殿とされ、元禄11(1698)年に御所の東、河原町御車小路梶井町(現・府立病院)に御殿を移しました。

その後、明治4(1871)年、本坊は現在の大原の地に移り、極楽院も境内に取り込まれました。極楽院は明治18(1885)年、往生極楽院と改称しました。

客殿の前の聚碧園は、江戸時代の茶人金森宗和の修築と伝えられています。

三千院 - 01

三千院 - 01 posted by

(C)pismo

三千院 - 02

三千院 - 02 posted by

(C)pismo

三千院 - 03

三千院 - 03 posted by

(C)pismo

三千院 - 04

三千院 - 04 posted by

(C)pismo

三千院 - 05

三千院 - 05 posted by

(C)pismo

三千院 - 06

三千院 - 06 posted by

(C)pismo

三千院 - 07

三千院 - 07 posted by

(C)pismo

三千院 - 08

三千院 - 08 posted by

(C)pismo

三千院 - 09

三千院 - 09 posted by

(C)pismo

三千院 - 10

三千院 - 10 posted by

(C)pismo

三千院 - 11

三千院 - 11 posted by

(C)pismo

三千院 - 12

三千院 - 12 posted by

(C)pismo

三千院 - 13

三千院 - 13 posted by

(C)pismo

三千院 - 14

三千院 - 14 posted by

(C)pismo Posted at 2012/06/10 22:42:16 | |

トラックバック(0) |

ドライブ | 日記