宿毛市立宿毛歴史館は、宿毛の町の歴史や宿毛市ゆかりの人物を、模型や映像、パネル、遺品をはじめとした貴重な展示品によって、わかりやすく紹介したふるさとの歴史館です。

「歴史展示室」では、城下町として栄えた江戸時代の宿毛の町並みを模型で展示し、パネルや映像など様々な資料で宿毛の偉人などを紹介しています。

宿毛市立宿毛歴史館

宿毛市立宿毛歴史館 posted by

(C)pismo

宿毛合立社を設立するなど民権運動に力を注いだ

林包明邸跡です。

林包明(かねあき・ほうめい)は、嘉永5(1852)年宿毛に生まれました。

自由民権運動が盛んになる中、宿毛合立社を設立しました。愛国社再興会議への参加や、自由党の結成時の幹事就任など、民権運動に力を注ぎました。

(現地説明板などより)

宿毛市立坂本図書館・宿毛歴史館の敷地の北東側に石碑と説明板が立っています。

林包明邸跡

林包明邸跡 posted by

(C)pismo

宿毛城は宿毛市を北東に流れる松田川の西側の小山にあり、元来は松田城と称しました。創築時期は不明です。

松田兵庫が城主だった時期もありましたが、天正3(1575)年、長宗我部元親の軍勢が土佐一条氏を攻め、その勢力下にあった当城を陥落させたときの城主は依岡伯耆守でした。

長宗我部政権下になると一族の長宗我部右衛門大夫が入城し、四国西南地域の拠点となりました。

慶長6(1601)年、山内一豊の土佐国入封に際し、軍事的要所にある当城には、一豊の甥の山内可氏が周辺のおよそ6千石の知行地を与えられて入城しました。

元和元(1615)年、一国一城の幕令により城は破壊されましたが、可氏はふもとの土居(屋敷)を改築し、宿毛統治を続けました。

可氏以降も子孫が代々ここで宿毛を治め、これを中心に城下町も形成しました。延宝8(1680)年頃の絵図には、土居の様子や町割り、土佐藩奉行野中兼山の治水事業による河戸堰、宿毛総曲輪(堤)などがみてとれます。

土佐藩内には同様の経緯で各地の土居に重臣が点在し、これらは「土居付家老」といわれて藩士の中でも上位の家格をほこりました。

明治維新にともない、11代当主山内氏理は姓を「伊賀」と改め、当地を離れて東京に移住しました。土居は遺構も含め現存せず、城郭は城壁を若干みることができます。城下町については、嘉永7(1854)年の地震後の再開発によって整理された町割りが、その面影を今に残しています。

宿毛城(松田城)

宿毛城(松田城) posted by

(C)pismo

宿毛城(松田城) (1)

宿毛城(松田城) (1) posted by

(C)pismo

宿毛領主山内氏が居住した

伊賀邸跡です。

慶長6(1601)年、土佐藩祖山内一豊が土佐に入国するにともない、一豊の姉の子である可氏に宿毛六千石をあたえました。

可氏はまず松田城に入城しますが、一国一城令によってとり壊され、その後は松田城があった小山のふもとに邸宅をかまえて、そこで政治を行いました。その後代々子孫に受け継がれ、明治初年、姓を伊賀に改め東京に移住しました。

伊賀邸跡

伊賀邸跡 posted by

(C)pismo

桂浜の坂本龍馬像で有名な

本山白雲邸跡です。

本山白雲は、彫刻家高村光雲の門下生となり、更に長沼守敬について洋風彫塑を学びました。

政治家、実業家、軍人の銅像を数多く作製し、昭和3(1922)年、高知市桂浜に坂本龍馬像を完成させました。(現地説明板などより)

本山白雲邸跡

本山白雲邸跡 posted by

(C)pismo

文久3(1863)年、学問所の講授館を物産方役所内に移して

文館と改めました。

読書、習字、算術、作文の四課を設けました。

慶応元(1865)年には岩村通俊が文武頭取を務めています。

(現地説明板などより)

文館跡

文館跡 posted by

(C)pismo

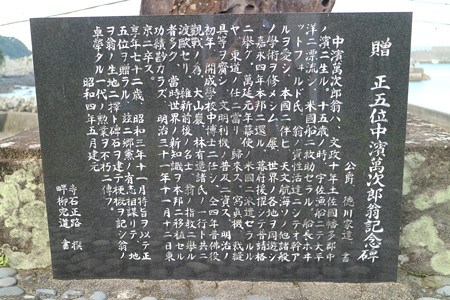

親子二代で政治家、実業家を輩出・

竹内綱・明太郞・吉田茂邸跡です。竹内綱は、吉田茂の実父で板垣退助を援けて自由党を結成しました。

衆議院議員となる一方で、遊泉寺銅山の経営など実業家としても活動しました。

竹内明太郞は、竹内綱の長男で、父の事業を継承する中で、小松鉄工所(現在のコマツ)を開業しました。早稲田大学理工学部の新設に協力し、高知工業高校も創立しました。

吉田茂は、竹内綱の五男で吉田健三の養子となり、5度吉田内閣を組織し、サンフランシスコ講和条約の締結など戦後復興に尽力しました。

(現地説明板などより)

竹内綱・明太?・吉田茂邸跡

竹内綱・明太?・吉田茂邸跡 posted by

(C)pismo

日新館は、慶応3(1867)年、講授館から文館へ移ってきた学問所をさらに日新館として新設しました。

明治7(1874)年、宿毛小学校になりました。司法大臣になった岩村道世もここで学びました。

(現地説明板などより)

日新館跡

日新館跡 posted by

(C)pismo

「人恋ふはかなしきものと平城山に・・・」の「平城山」で有名な歌人・

北見志保子生誕地〔北見志保子邸〕です。

北見志保子は、本名川島朝野、宿毛小学校の教員を経て文学を志して上京しました。

やがて「草の実」「月光」などの歌誌や歌集を世に出しました。

北見志保子生誕地〔北見志保子邸〕

北見志保子生誕地〔北見志保子邸〕 posted by

(C)pismo

人民の平等を目指して活動した

大江卓邸跡です。

大江卓は、維新の志士として活躍し、明治になると人民の平等を目指して「部落解放令」の成立に力を注ぎました。衆議院議員としても活動しますが、晩年出家、全国を行脚して部落解放のために身を捧げました。

(現地説明板などより)

大江卓邸跡

大江卓邸跡 posted by

(C)pismo

東福院は、山号は南泉山、宿毛市にある臨済宗東福寺派の寺院です。

草創は不明ですが、山内可氏が再興し、宿毛山内氏(伊賀氏)の菩提寺となり南泉山東福寺と号しました。

明治4(1871)年廃寺となりますが、明治12(1879)年再興され、東福院となりました。

境内には宿毛山内氏(伊賀家)の墓地があります。

初代山内可氏は、山内一豊の姉の子にあたります。父は美濃北方城主安東郷氏で、11歳の時に北方城が攻められ、郷氏が戦死し、3年後に可氏は長浜城主になった一豊に迎えられ、山内の姓を与えられました。一豊の土佐入国後、土佐国の西の要所、宿毛6千石が与えられ、その子孫も代々山内の姓を名乗って宿毛を治めました。

また、その間宿毛城のあった丘陵の麓に土居(屋敷)を構え、それを中心に小規模城下町をつくりあげ、佐川の深尾氏や安芸の五藤氏とともに、土居つき家老として、明治維新を迎えるまで土佐藩の重責を担いました。

その他境内には野中兼山遺族の墓地があります。野中兼山は江戸時代初期に土佐藩の奉行職として、班内の治水事業など多くの治績をあげた有名な政治家ですが、一方でその強大な政治力が政敵を生み、藩主・忠義の隠居後、失脚、その後半年で病死しました。

しかし、兼山への反発心はなおも消えず、寛文4(1664)年3月2日遺子8名に対して罪が下り、宿毛へ幽閉されました。竹矢来で二重に囲まれた家の中で幽閉されること40年、その間によね・清七・欽六・希四郎が病死し末子貞四郎は自害しました。

男系が絶えたので、残った寛・婉・将の3人の娘ははじめて許され、婉は高知に帰り、寛と将は宿毛に残って余生を送りました。宿毛の西山墓地には、よねと婉を除く他の遺子たちの墓と共に正妻・市、その母・よめの墓があります。

(現地説明板などより)

東福院

東福院 posted by

(C)pismo

東福院 (1)

東福院 (1) posted by

(C)pismo

東福院 (2)

東福院 (2) posted by

(C)pismo

東福院 (3)

東福院 (3) posted by

(C)pismo

東福院 (4)

東福院 (4) posted by

(C)pismo

東福院 (5)

東福院 (5) posted by

(C)pismo

野中兼山の一族が幽閉された地である宿毛小学校にある

野中兼山遺族幽閉地碑です。

野中兼山は江戸時代、土佐藩(今の高知県全域)の奉行で、藩内の政治のリーダーでした。兼山は新田を開発したり、港を築いたり、お米の値段を調整したり、次々と新しい仕事を実行しました。

宿毛でも、河戸堰や宿毛総曲輪(堤防)を築いたり、沖ノ島や篠山でおきた国境争いを解決しました。しかし、兼山のやり方はとても強力だったので、各地で反発を生み、結局、奉行を辞めて隠居します。そしてその直後、49歳で死去してしまいました。

ところが、それでも反発の声はやみません。兼山の政治が土佐藩の人々を苦しめたといって、兼山の子供たちに、その罪を負わせることになったのです。親の罪が子にも及ぶ時代でした。

兼山の子供八人は宿毛に送られ、今の宿毛小学校のプールの場所に幽閉されました。一番幼い貞四郎は、まだ二歳でした。

竹で囲まれた家での外には出られない生活の間に、子供たちは成長し、そして次々に亡くなりました。四女の婉は、兄、姉を失う悲しみを和歌を詠みます。

つらなりし 梅の立枝 枯れゆけば のこる梢の 涙なりけり

「つらなる梅の立枝が枯れていくと、のこる小枝は涙を流すばかりだ。(梅の立枝…先立つ兄、姉 梢…残された弟や妹)」

約40年という長い長い年月が過ぎ、男子の全員が亡くなると、寛、婉、将の三人の女子だけが、ようやく釈放されました。釈放された三人の内、婉は今の高知市朝倉に移って医者になったということです。この婉の生涯は、高知県出身の大原富枝の小説「婉という女」で紹介され、大きな反響を呼びました。

現在宿毛には、婉と長女米以外の、幽閉された子供たちと母親の墓が残されています。

幽閉地は現在の宿毛小学校のプール付近で、学校敷地内に碑が建立されています

(現地説明板などより)

野中兼山遺族幽閉地碑

野中兼山遺族幽閉地碑 posted by

(C)pismo

岩村通俊、林有造、岩村高俊の父・

岩村英俊邸跡です。岩村英俊は、岩村通俊、林有造、岩村高俊の父です。

貝塚にいましたが、嘉永の地震の後、ここに邸宅を構えました。

英俊自身も文武両道の人として知られ、礫水(れきすい)と号しました。

通俊、高俊の胸像の礎石が残っています。

(現地説明板などより)

岩村英俊邸跡

岩村英俊邸跡 posted by

(C)pismo

岩村英俊邸跡 (1)

岩村英俊邸跡 (1) posted by

(C)pismo

岩村英俊邸跡 (2)

岩村英俊邸跡 (2) posted by

(C)pismo

宿毛出身の政治家父子、

林有造・譲治邸です。

林有造は、岩村英俊の次男で、林茂次平の養子となりました。

国政に参画し、逓信大臣、農商務大臣に就任しましたが、晩年は宿毛に帰り、新田の開発など郷土の発展に尽力しました。

林譲治は、林有造の次男で宿毛町長、高知県会議員を経て衆議院議員に11回当選し、衆議院議長や厚生大臣、副総理などを務めました。

現在の家は明治22(1889)年譲治が生れた年に建てられたものです。

(現地説明板などより)

林有造・譲治邸 (1)

林有造・譲治邸 (1) posted by

(C)pismo

林有造・譲治邸

林有造・譲治邸 posted by

(C)pismo

藤林寺は、山号は見立山、曹洞宗の寺院です。

土佐一条氏の当主、一条房家の菩提寺です。房家は関白・一条教房の次男として誕生し、父・教房のとき所領の土佐国幡多郡に下向しました。房家の時に土佐一条氏は最盛期を迎え、長宗我部兼序が本山氏などに攻められた際、その子国親を保護し、成人した際に父の居城だった岡豊城を再び国親に与えたことで知られています。

天文8(1539)年に中村御所で亡くなり、藤林寺に葬られました。法名は藤林寺殿正二品東泉大居士です。

藤林寺・一条房家の墓

藤林寺・一条房家の墓 posted by

(C)pismo

一条兼定が寵愛した

お雪入水の地です。

土佐一条氏第四代一条兼定は平田の美人お雪を寵愛し、お雪御殿と呼ばれる家を建て、狩りと称しては平田に通いました。

しかし、元亀3(1572)年に筆頭家老土居宗珊が諫言したため、兼定は手打ちにしたため人望を失い、羽生・為松・安並の三家老の合議によって天正元(1573)年にその子内政が擁立され、兼定は隠居を強制されました。

そして翌年、追放されて岳父の大友宗麟を頼って豊後に追放されたため、お雪は入水自殺してしまいました。

かつては川淵だったそうですが、現在は耕地整理で藤林寺近くの水田の中にあります。

お雪入水の地

お雪入水の地 posted by

(C)pismo

お雪入水の地 (1)

お雪入水の地 (1) posted by

(C)pismo

延光寺は、山号は赤亀山、院号は寺山院、真言宗智山派の寺院です。

四国八十八箇所霊場の第三十九番札所です。

寺伝によれば聖武天皇の勅命により神亀元(724)年に行基が薬師如来を刻んで本尊とし、本坊ほか12坊を建立、当初は亀鶴山施薬院宝光寺と称したといいます。その後桓武天皇の勅願所となり、空海(弘法大師)が来錫して再興、脇侍の日光・月光菩薩を刻んで安置、本堂脇に眼病に霊験のある「目洗い井戸」を掘ったといわれています。

伝説によれば延喜11(911)年、赤い亀が境内にある池からいなくなりましたが、やがて銅の梵鐘を背負って竜宮城から戻ってきため、現在の山号、寺号に改めたといいます。

延光寺 (1)

延光寺 (1) posted by

(C)pismo

延光寺 (2)

延光寺 (2) posted by

(C)pismo

延光寺

延光寺 posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台は、高野長英築造の台場で、昭和25(1950)年10月10日、愛媛県の指定史跡になっています。

幕末の蘭学者高野長英は「夢物語」を書き、幕府に捕らえられましたが、火事にまぎれて脱獄し、追われる身になりました。8代宇和島藩主伊達宗城は長栄を宇和島にかくまいました。その頃、国交のない我が国に対し、諸外国は軍艦を派遣し、開国を迫っていました。幕府は海岸防備を各藩に命じました。

宇和島藩は、海岸の要地深浦湾の入り口、天嶬に砲台を築くことになり、伊藤瑞渓と名を変えた長英に設計を命じました。

長英は設計書を作り、工事にかかりましたが、幕府の手が伸びてきたのを知り、嘉永2(1849)年宇和島を去り、翌年幕吏に追われて自殺しました。宇和島藩最初のこの砲台が完成したのは、嘉永3(1850)年5月頃といわれています。

砲台は、海面から30m余りの断崖の上に土塁を築き、2門の趯発砲(シャクリウチホウ・火縄使用)でしたが、後に慶応2(1866)年、鵞菅打ち砲(雷管使用)に改良されました。

宇和島伊達文化保存会所蔵の「久良サザレ鼻新築砲台之図」及び「趯発砲(火縄使用)の目的地点と試射結果図」によると久良砲台の砲は2門で、試射の結果、10発の中9発が標的近くに命中しており、優秀な砲台であったことが分かります。

天嶬の砲台場石塁は、高野長英築造台場の付帯施設の一部で、砲術師、番人の屋敷を防護する目的で築かれたものです。

全長100m、高さ2.5m、二段構築で前段は犬走りとなっています。

(現地説明板などより)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (1)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (1) posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (2)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (2) posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (3)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (3) posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (4)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (4) posted by

(C)pismo

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (5)

久良天嶬鼻砲台(高野長英築造の台場) (5) posted by

(C)pismo

観自在寺は、山号は平城山、院号は薬師院、真言宗大覚寺派の寺院です。

四国八十八箇所の第四十番札所です。

大同2(807)年、平城天皇の勅願により、空海(弘法大師)によって開かれたといい、本尊の薬師如来、脇持の阿弥陀如来、十一面観世音菩薩は一本の霊木から空海が刻んだと伝えられています。

江戸時代初期の寛永15(1638)年に京都の空性法親王が巡拝、薬師院の号を受けました。その後、宇和島藩主伊達宗利の勅願所になったという歴史をもつ。一時は七堂伽藍を持ち四十の末寺を有しましたが、火災で消失しました。

延宝6(1678)年に再建されましたが、昭和34(1959)年に失火で本堂を焼失し、現在の本堂はその後に建立されました。

観自在寺 (1)

観自在寺 (1) posted by

(C)pismo

観自在寺

観自在寺 posted by

(C)pismo