今週は木曜日を除いて全て雨が降った山口。先々週末の天気予報では金曜日だけ雨予報だったので、いくらなんでも気象庁の予報はハズレすぎなんじゃ?って思います・・・。

さて、今日は書き溜めしておいた懐かしのシリーズをアップしておきます。

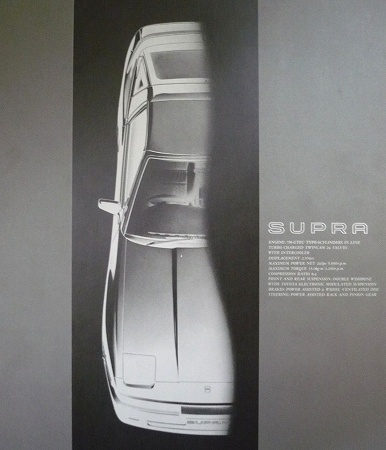

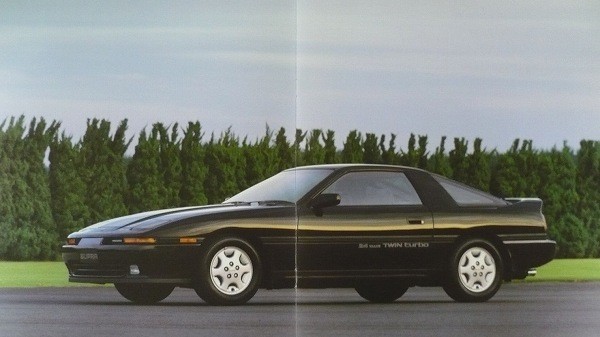

今回は1986年2月に登場したA70スープラでいってみたいと思います。この頃の車になるとそれほど懐かしいというほどでもないかもしれませんが、一応約27年前の車。私が間もなく高校3年になる時にデビューしたのですから、懐かしい車といっていいかも。

このスープラは登場してから約7年間も生産されましたが、当然その間何度か仕様変更や追加モデルがあり、このカタログは発売から約3年半後のものです。車としてみれば発売開始から2年半後に登場した後期型ですね。

因みに、デビュー直後のスープラはこれ。ワインレドであるレッドマイカという色がイメージカラーで、フロント部は先代モデルであるセリカXXの面影を強く残していますね。

ただ、私はセリカXXへの思い入れがあまりにも強かったため、セリカXXからこのスープラに変わったとき相当ガッカリしたのを覚えています。4気筒セリカ(流面形)がそうであったように6気筒のスープラもヌメっとしたボディラインになってしまい、特に後ろ半分は受け入れ難いものがありました。それでもトヨタで一番気になる車ではありました。

デビュー直後は3000ccのDOHC24バルブターボを積んだ「3.0GTターボ」、2000ccDOHC24バルブツインターボを積んだ「GTツインターボ」、2000ccDOHC24バルブを積んだ「GT」、そして2000ccSOHC12バルブを積んだ「G」と「S」というグレード編成でスタートしました。

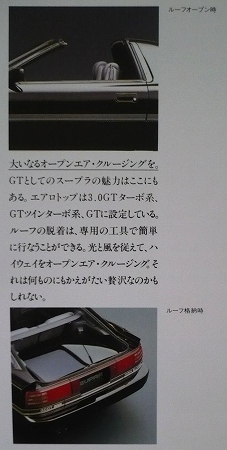

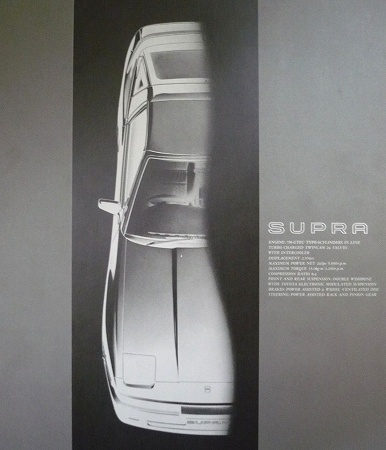

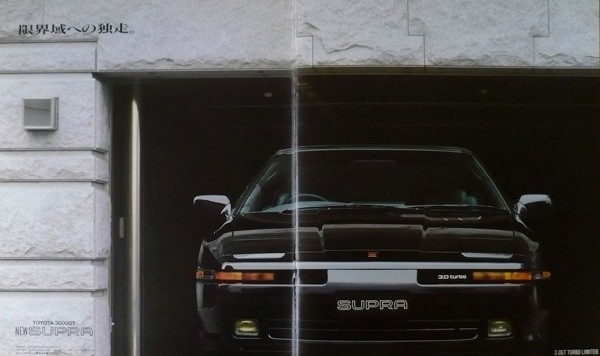

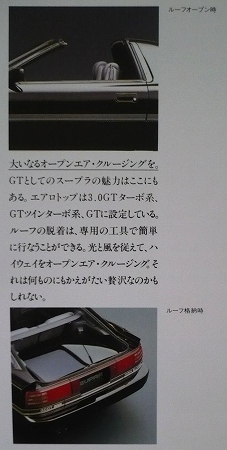

その後、エアロトップというホンダでいえばタルガトップモデルを設定し、3リッターには「3.0GTターボリミテッド」というワイドボディを追加しました。

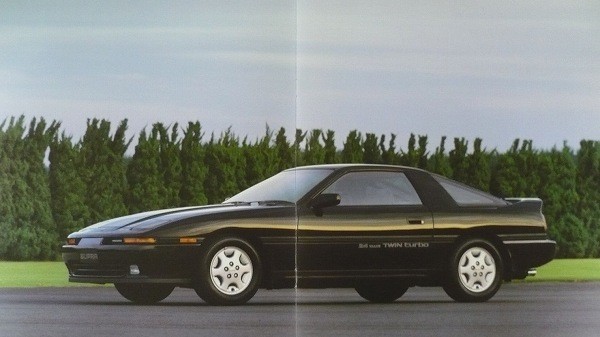

そして発売から2年半後にフェイスリフトを受けます。バンパーというかグリルの中央部に仕切りが入ってますね。

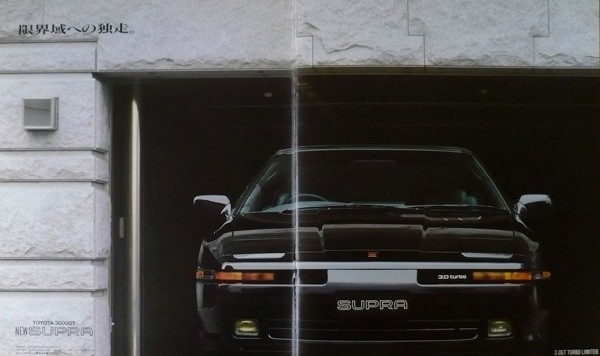

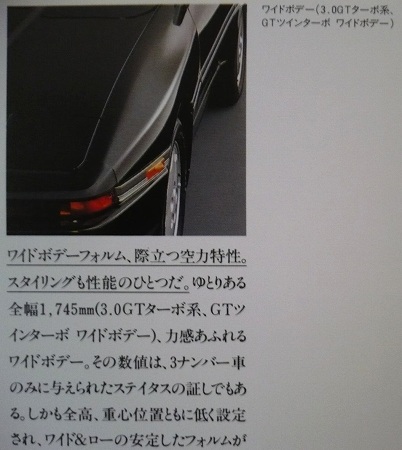

発売当初は3000ccも5ナンバーサイズの幅でしたが、1745mmのワイドボディになったことで踏ん張り感が出てかっこよくなりましたね。

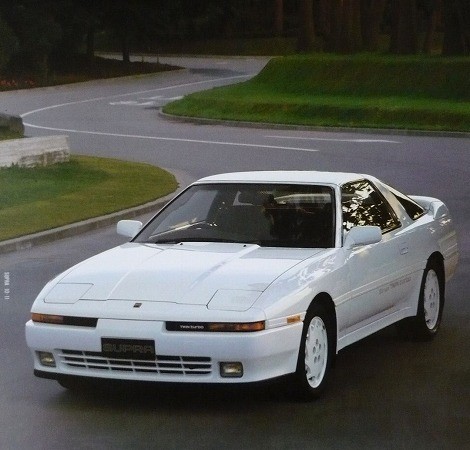

フロントフェンダーのなだらかな膨らみが、最近の車にはない自然な美しさというか優しさというか、そんなものを個人的には感じます。リヤも5ナンバーボディと違って膨らんでいますが、ちょっと分かり辛いかな・・・

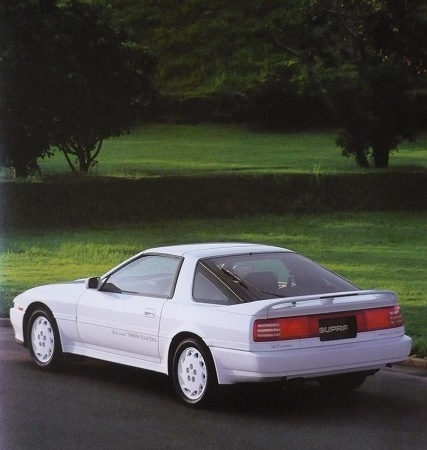

死ぬほどセリカXXが好きだった私がスープラで受け付けなかったのがBピラーから後ろ。黒いボディならまだいいのですが、他のボディーカラーだとBピラーがやたら目立ち、XXで感じた前から後ろまで流れるようなサイドビューが完全に消え、取って付けたようなリヤコンビネーションランプも全く受け入れ難いものでした。

しかし、後期型はリヤコンビランプを大きく変更してきましたね。あれから随分と年月が経ち、今でも会社の帰りに若い女性が運転するこの後期型スープラを見かけますが、かっこいいなぁと思うようになりました。ディテールは好みの問題ですし、やっぱりこういった古典的なロングノーズ・ショートデッキスタイルの2ドアスペシャルティは、いつの時代になってもかっこいいものがあります。今や最新のスペシャルティもコンパクトなV6を積み、デザインもなんとなく丸っこくてショートノーズな印象を受けますが、私はやっぱり全長に対するノーズの長さを多く取るロングノーズスタイルが好きですね。

こちらも3.0GTターボリミテッド。

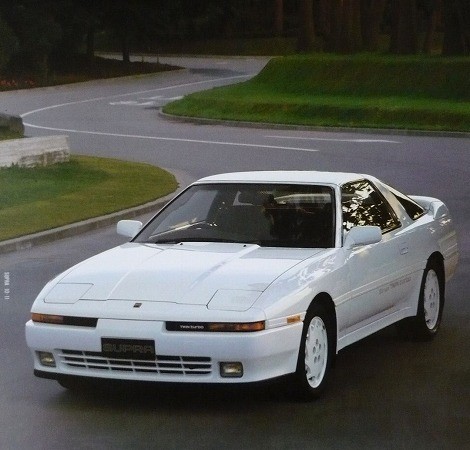

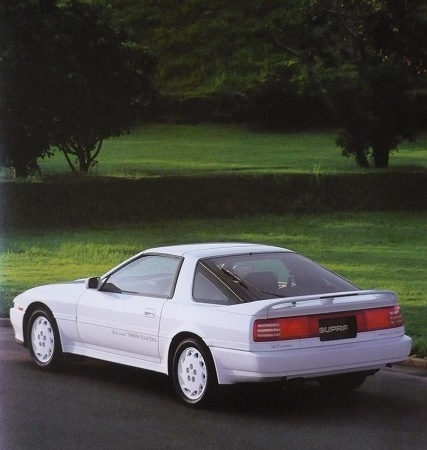

トヨタの白といえば“スーパーホワイト”シリーズですが、このスープラでは“ホワイトパールマイカ”というメーカーオプションカラーも用意していました。

後期型になって1年後、2000ccのツインターボ搭載モデルにもワイドボディが追加されました。

写真のモデルは、プロテクターモールやホイールも白色にした「GTツインターボ・ワイドボディ・ホワイトパッケージ」。白いボディカラーに白いホイールって一時流行りましたが、私は重量級の車にこの手のドレスアップはあまりマッチしていないと感じていましたが、まぁそれも好みということで・・・。

初期型のテールランプと比べれば相当リファインされた感じに受けますが、でもやっぱりXXのほうが数段かっこいいと思う・・・。

こちらは標準ボディー(5ナンバーボディ)の「GTツインターボ」。サイドビューがストンと落ちていて、すっきりしているけど迫力は欠けてますかね・・・。

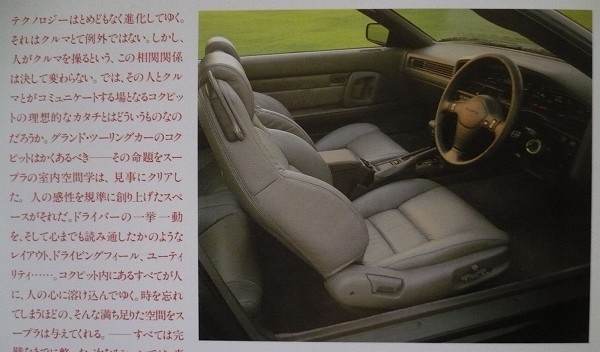

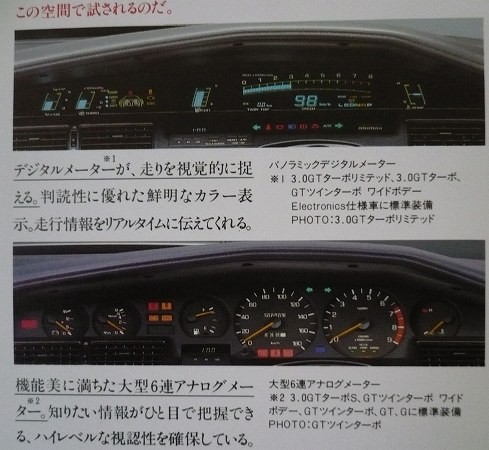

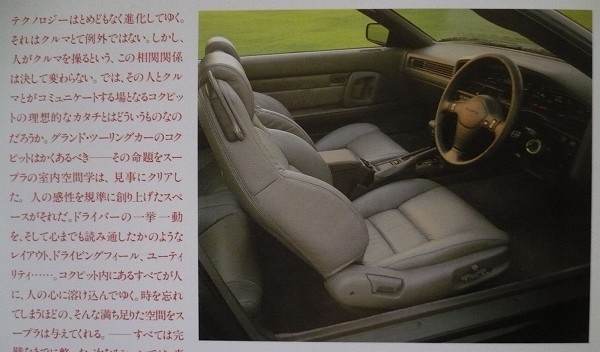

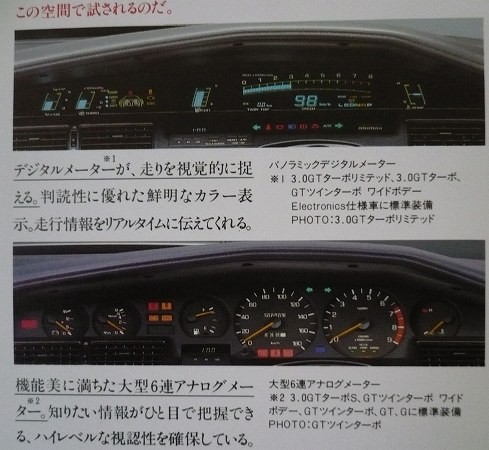

トヨタといえばエレクトロニックディスプレイメーター。でも、このスープラでは「パノラミックデジタルメーター」という呼び方に変わっています。

大好きな80年代の車の不満を書きたくはないのですが、この頃からのトヨタの内装が嫌いになっていた私。4気筒セリカもそうでしたが、計器関係がLの字に曲がってセンターコンソールまで続くこのデザインがどうもプラスチッキーに見えて好きではなく、確かマークⅡ三兄弟までもがこの方法になったと思いますが、私がトヨタから心が離れていったのもヌメッとしたエクステリアになっていったのに加えてこの内装が増えていったからというのもあります。

シートは全グレードに8ウェイスポーツシートが標準。「3.0GTターボリミテッド」と「3.0GTターボ」には電動リクライニング式。そして。「3.0GTターボリミテッド」にはオプションで画像の本皮パワーシートが選択できます。

重くて長いドアを開けた時の雰囲気。そしてそこから見えるシートやダッシュの質感。こういうことが2ドアスペシャルティの醍醐味だと私は思っているんですが、もともとスープラはガンガン攻めて走る車だとは全く思っていないので、こういう仕様があるのはとてもいいと思います。特にこの色の本皮はいいですね。ラグジュアリーって感じで大人の2ドアです。

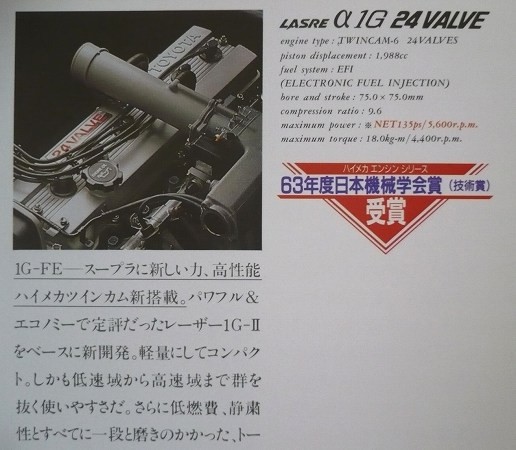

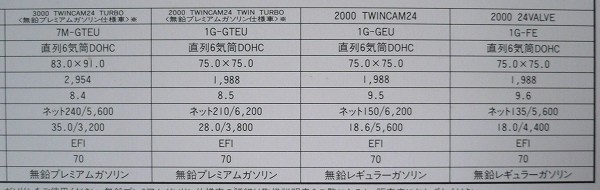

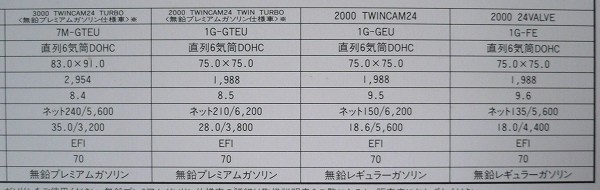

さて、エンジンです。

3リッター車に搭載の7M-GTEU。

◆240ps/5600rpm

◆35.0Kgm/3200rpm

※ネット値

先代のセリカXXはトップグレードが2800GTの5M-GEUでしたが、12バルブだったこのヘッドを24バルブ化させ、トヨタ内製のターボチャージャーと空冷式インタークーラーをドキングさせたのが7M-GTEUです。

5Mと6Mではハイドリックアジャスターが組み込まれていたのですが、7Mではこれがなくなり、1Gと同じ直打式に変更されているようですね。

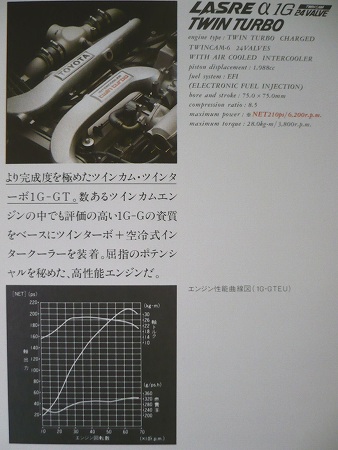

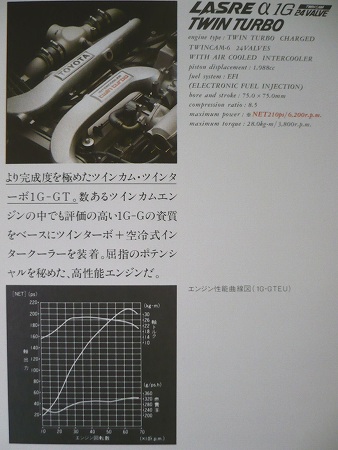

こちらは2リッターのツインターボエンジン、1G-GTEU。

◆210ps/6200rpm

◆28.0Kgm/3800rpm

※ネット値

この1G-GTEUですが、初期型はまだインタークーラーが装着されずガソリンもレギュラー仕様でした。故に馬力は185馬力。すぐ裏に住む私の幼馴染がこの初期型1G-GTを積んだスープラに乗ってましたが、それでも充分速いと思ったものでした。ただ、1G-GTって、意外とモッサリした吹け上がりなんですよね。5速MTのシフトフィールも悪く、その頃私が乗っていたインテグラXSiの方が何もかもハイレスポンスでスポーティという感じ。FRがFFのシフトフィールよりも悪く感じるなんて正直驚きました。

ただ、後輪駆動のターボ車っていいものだなぁと思ったのもこのスープラを知ってからです。後ろから押される加速感って、FFでは得られないですからね。

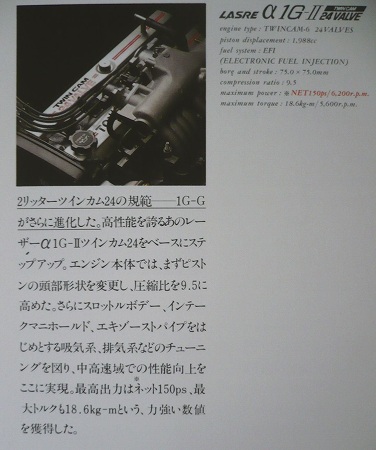

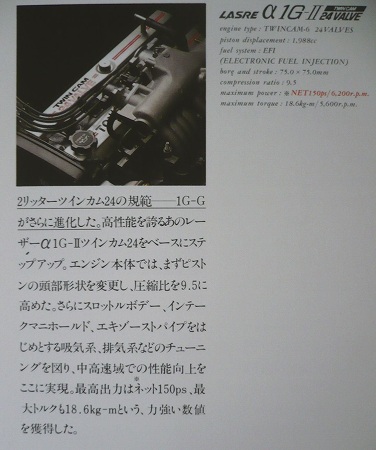

セリカXXで衝撃的なデビューを果たした1G-GEUの後継機、1G-ⅡでNAモデルの「GT」に搭載。

グロス160馬力だった1G-Gを吸排気系などのチューニングによりネット150馬力まで持ち上げたのは立派ですよね。でも私は未だにセリカXXに搭載されていたあの1G-Gのファンです(笑)。

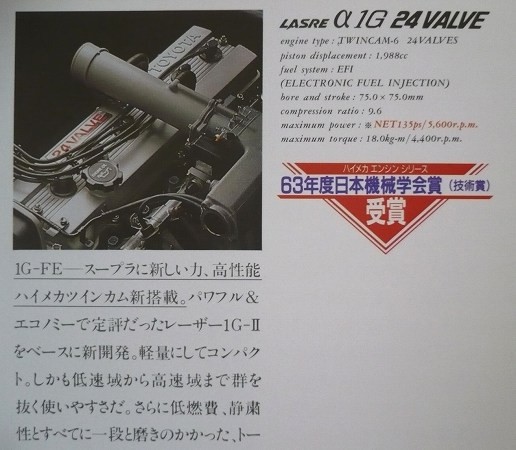

そしてシングルカム12バルブだった1G-EUが1G-Ⅱとなり、最後にハイメカツインカムの24バルブとなった1G-FE。「ハイメカツインカムなんてDOHCじゃない!」なんて論争が一時あった気もしますが、メカ好きな私はこの機構はなかなか面白いなぁと思っていました。実用4バルブエンジンをSOHCで4バルブ化させるホンダに対し、ツインカムという言葉を武器にしようとギヤで排気側カムを駆動させたトヨタ。手法は違えど狙いは似たようなもので、あとはそのエンジンのフィールが好みかどうかですからね。パッと見、SOHCと変わらないエンジンヘッドの幅ですから、私は凄いなぁと思いました。

ただ、このエンジンのせいでというかおかげでというか、先輩格である1G-Gのポジションが曖昧なものになったのは確かだと思います。片や高回転型、片や実用性重視ではありますが同じ2000cc直6DOHC24バルブのNA。15馬力の差はあるものの実用回転域での性能はそれほど大差ないはずです。スポーティエンジンとして世に出た1G-Gですが、ターボエンジン群がラインナップされたこの頃から廉価グレードっぽい扱いにされ、一方で軽量で燃費がよい格下の1G-FEにまで呑み込まれてしまったのはなんとも皮肉な終焉だったなぁと思ったものでした。1G-FEなんかよりもずっと好きだったのに・・・

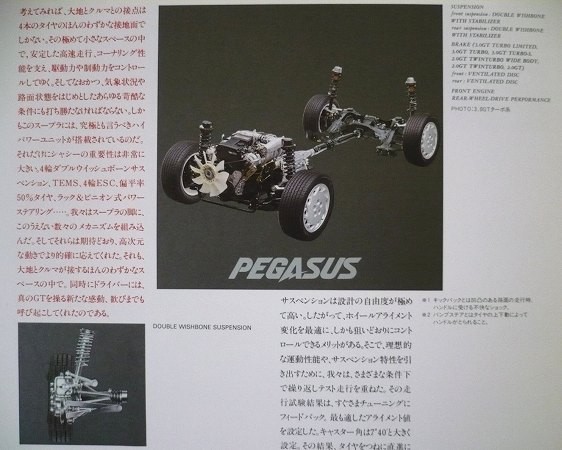

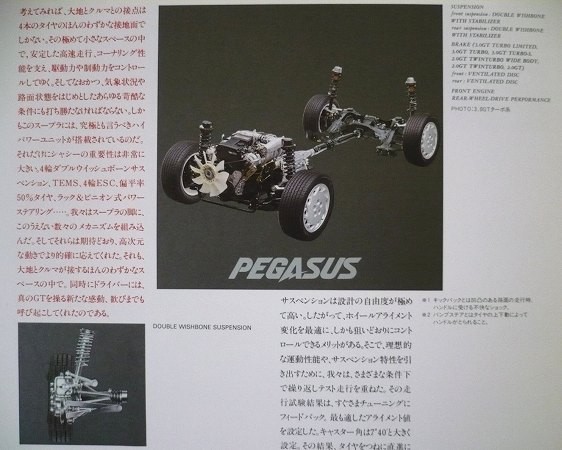

足回りは4輪ダブルウィッシュボーン。トヨタのそれはホンダと違って素直なA型アームのダブルウィッシュボーンですね。ホンダのは相当捻くれてます(笑)。特にアッパーアームなんて・・・。

電子制御式サスペンションTEMSもいくつかのグレードに用意されてますが、なんとなく評判はイマイチだった気がします。

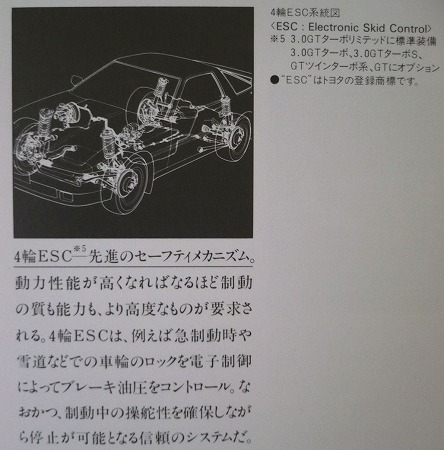

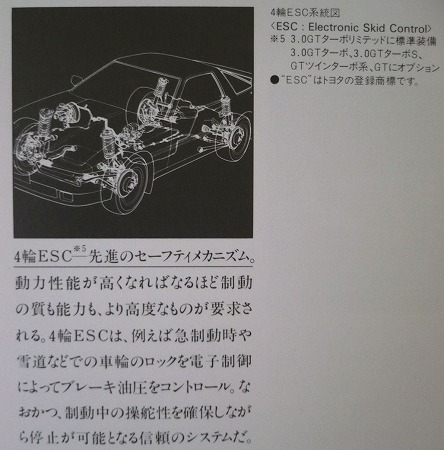

トヨタはABSのことを昔はESCと呼んでいたのでしょうか。説明を読む限り、ホンダでいうVSAでもなさそうで、単純にABSのことだと思うのですが・・・。

因みに、ホンダは以前ABSをALBと呼んでいましたが、他社がABSに揃えてきたため行政側からABSに統一するよう指導があって今はどこもABSになったそうです。このころ、日産はABSと呼んでいたのかなぁ。

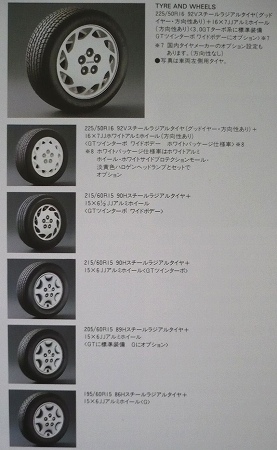

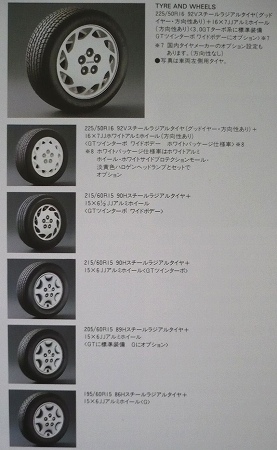

タイヤとホイールの種類が多いのはユーザーに良心的なトヨタならではですね。この時代、3リッターのターボ車が16インチですからちょっと驚きですね。

このワイドフェンダー、いいですね~。5ナンバーとの差は確実に感じましたね。ブラックのボディにグレーのモールがこれまたいい感じで・・・

エアロトップは3リッターから2リッターのGTまで設定。ルーフはこのように荷室に収納。かっこいいけど、ルーフ外した時の実用性はかなり厳しいですね。まぁ、荷物は後席シートに置いとけばいいか。

現在デジタルメーターが再び流行りそうなのか微妙な時代ですが、やっぱりこの時代だとデジタルが憧れでした。前出の幼馴染のスープラもデジタルでしたが、フル加速でタコメーターのバーグラフが猛然と上がっていき、あっと言う間にキンコンキンコン♪…。うんちく抜きでかっこよかった(笑)。

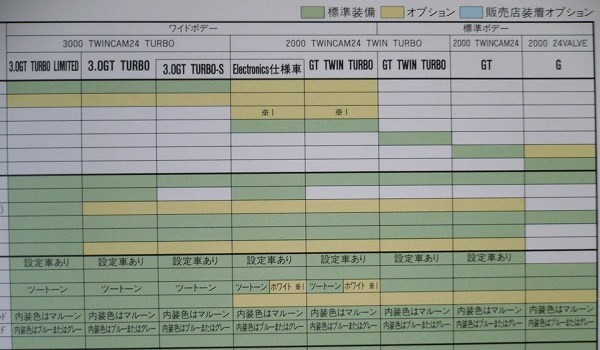

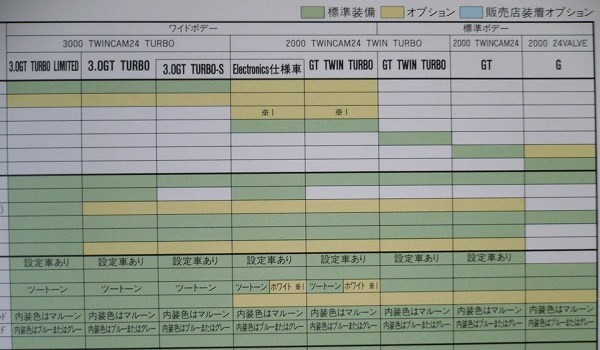

では、最後にグレード紹介。

トップグレードの3.0GTターボリミテッド。

装備はかなり至れり尽くせり。TEMSやデジパネ、オートドライブは標準。専用装備はABSとLSDで、本皮パワーシートが唯一オプションで選べるグレードです。

3.0GTターボと、装備を簡略化した3.0ターボS。

3.0GTターボは、3.0GTターボリミテッドに標準のABSとLSDが外されオプションに。

3.0GTターボSは後期型登場から1年後に追加された3リッター廉価モデルで、3.0GTターボから“TEMS・デジパネ・オートドライブ・ドアノブ照明・キーレスエントリー電動リクライニング機構”などが外されてます。

そして、スープラに限らずだと思いますが、トヨタは内装色がワインレッドの時だけブロンズガラスを採用し、ブルーとグレーの内装色にはブロンズガラスを採用しませんね。

ワイドボディの2000GTツインターボで、上がホワイトパッケージ仕様車、下がエレクトロニクス仕様車。どちらの仕様でもないただのワイドボディ2000GTツインターボも用意されています。

個人的には、ホワイトパッケージー仕様のボディ同色モールがフロントターンシグナルとの一体感をなくしてしまい好きではありませんが、このころからボディ同色のモールが流行り始めたのかな・・・。

エレクトロニクス仕様は、2リッターで唯一TEMS・デジパネ・オートドライブが標準となります。

こちらは5ナンバーボディの3グレードで、2000のツインターボ車であるGTツインターボ、そしてNAのGTとG。初期型ではGの下にSがあったんですよね~。

XXのときはGTもGも装備的には大差なく、しかもエレクトロニックディスプレイメーターだってオプションで装着できたものですが、スープラではオプションすらなし。全グレードでシートのランバーサポートとサイドサポートが電動式なのは確かに良心的ですが、全グレードで薄く広く満足感を得ることが出来たXXと比べてちょっと下級グレードに魅力を感じなくなってしまったのは残念でしたね。

なんだかんだでXXよりも増えていた全8グレード。ワイドボディのラインナップがそうさせたのでしょうね。

1Gエンジンがどんなに派生が増えても排気量2000cc、ボア&ストローク75×75のままだったのが不思議ですね。一説ではM型よりもブロック剛性が低いからと聞いたことがありますが、一方で非常に息の長いエンジンでもありましたね。

1Gはこのあと1JZ型に切り替わっていったと思いますが、私はこのあたりからトヨタファン(というかA60系ファン)じゃなくなってしまいました。それはエンジンだけじゃなくスタイルに対しても。でもまたトヨタ車も懐かしみたいので、もう少し古いトヨタ車を見つけてまた懐かしみたいと思います。

最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

ちょっと懐かしのカタログ ~A70スープラ~

ちょっと懐かしのカタログ ~A70スープラ~