このところ猛烈な寒気が降りてきいるようで、北海道からから石川あたりまで特に日本海側ではかなりの荒れ模様だったようですね。山口でも昨夜から結構強い風が吹いていて、今日もずっと風の強い寒い一日でした。車はかなりの汚れっぷりですが、寒すぎで洗っておりません。数日は寒いようなので、明日も洗車は無理かな・・・

さて、今日はまた「懐かしのカタログシリーズ」をアップしておきます。

今回は、1983年(昭和58年)9月に登場したS120系クラウン。購入意欲だったり特別意識のあった車というわけではありませんが、やはり大好きな80年代の車の一つ。カタログも薄めのものなので、いつもよりもアッサリぎみでアップしておきますので懐かしんでいってください。

因みに今回のカタログは、S120系の中でも2年後にマイチェンした後期型のものです。前期型は私の大好きだったテレビドラマ「太陽にほえろ!」で出てたんですけどね。

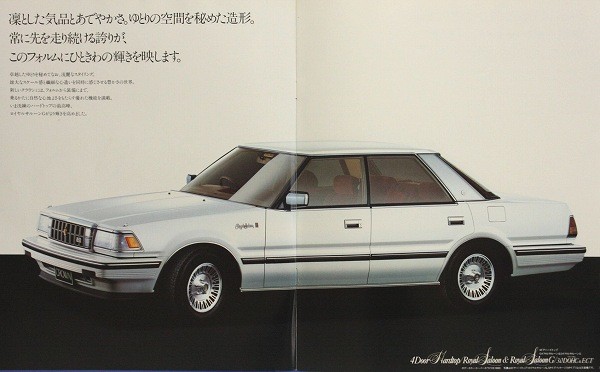

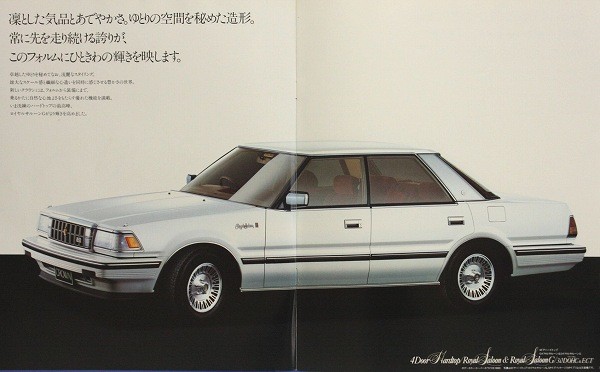

私の中でクラウンというと、やっぱりこの型のクラウンですかね~。もちろん4ドアHT。なんというか、縁の無い雲の上の存在感というか、「いつかはクラウン」というフレーズが一番似合っていたクラウンなんですよね。3ナンバー専用の大きなバンパーもステータスでしたね。

グラスエリアの処理も洒落てるし、「クリスタルピラー」と呼ばれたCピラーのおかげで優雅で風格を感じました。このピラーはのちにX70系マークⅡハードトップにも採用されましたね。MC前はグリル内のフォグランプが縦一体ものでしたが、MC後には上下分割になりました。

MCと同時に追加されたのが、このスーパーチャージャー仕様。

このスーパーチャージャー仕様は、実は私が通っていた工業高校機械科の実技の若い先生が乗っていました。入学当初、この先生はまだ60マークⅡのシャコタンに乗っていましたが(ホイールはヤン車で有名なあのマーク1!)、このクラウンが出てすぐにスーパーホワイトⅡのロイヤルサルーンを購入。学校が学校なだけに車好きが多く、校内の敷地を走る姿は学生の間でも注目の的でした。あ、この先生のあだ名ですが、“ヤンキー”。見た目はまさに若い頃の清水宏次朗(笑)。でも情があって生徒に大人気でした。

因みにこの先生の影響を受けた他の若い先生2名が、このあと立て続けにハイソカーを購入。一人はX70クレスタのスーパールーセント。もう一人は7thスカイラインのGTパサージュ。クレスタの先生は生徒から「先生のクレスタって何馬力なん?!」とか質問されて、「俺のは確か150馬力くらいだったかなぁ」と嘘をついていました。普通のスーパールーセントだったのでグロスで125馬力だったのを多くの生徒は知っていたのに(笑)。

こっちはセダンのロイヤルサルーンG。

セダンって、タクシーのイメージしかなかったのですが、改めて今見ると結構素敵なんじゃない?(笑)。

このリヤスタイル、好きでした。これを見ると、先ほどの先生を思い出します。校内をゆっくり走り校舎の曲がり角でウィンカーを出すのですが、その時のブレーキランプの点灯が横に長くホワ~っと点き、ウィンカーがこれまたスローモーションのように点滅するのがたまらなく優雅で・・・。横長のランプの高級感が生徒の間で話題になってました(笑)。

あれを見たせいか、私は未だにパシッと点滅するLEDウィンカーやブレーキランプが好きになれず・・・。光は優雅に光るもの・・・。このクラウンのテールランプからそう学びました(爆)。

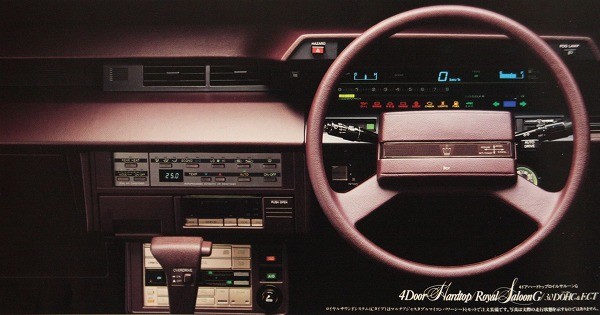

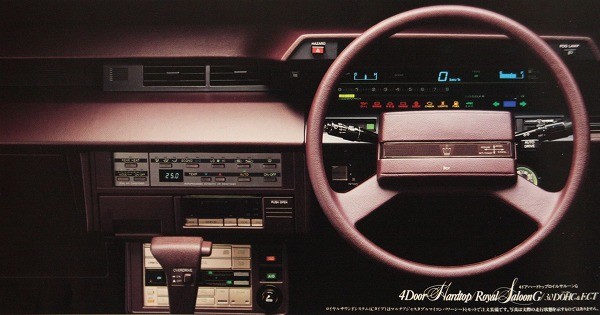

トヨタの高級車といえばこの色の内装。そしてエレクトロニックディスプレイメーターも。

正直、インパネデザインやスイッチ類は当時からそれほどいいとは思っていませんでしたが、この色でイチコロになったオジサマは数多かったのではないでしょうか。

クラウンやマークⅡには似合っていたこの色の内装も、カローラにまで採用された時にはちょっと引きましたが・・・。

因みに、我が家は今の実家が建ったときソファーを購入したのですが、そのソファーがこんな色でした(笑)。まさかホンダ好きの親父も、実はトヨタの内装に憧れていたとか・・・

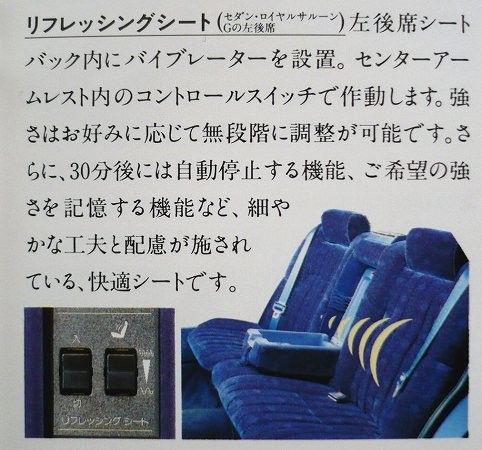

これはセダンの内装。トヨタは意外と青い内装色を使っていましたが、クラウンに青はちょっとなぁと思ったりも。でも、シートは青でも高級感ありますね。

インパネ形状はセダンとHTでは異なっていました。

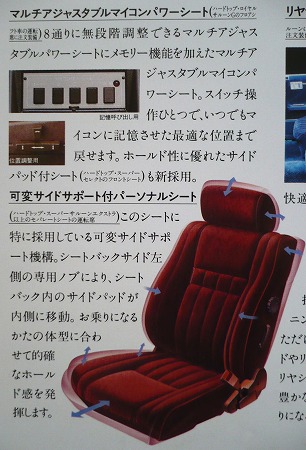

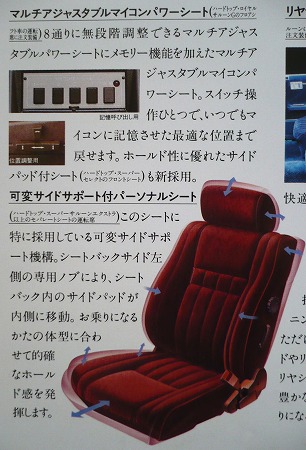

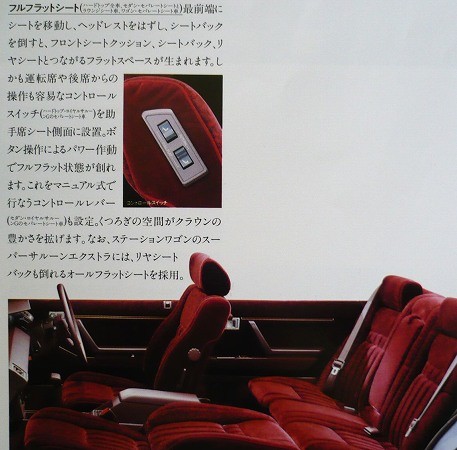

装備はすんごいのばっかり・・・

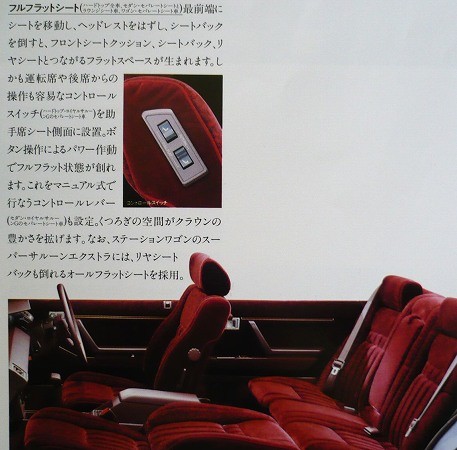

フルフラットになる上にそれが電動ですか・・・

左右分割でスライドも羨ましいし、しかもこれも電動・・・

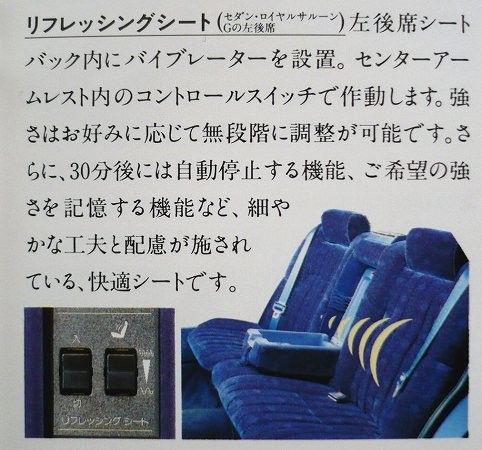

セダンの最上級グレードには、電動バイブレーター付きだって・・・・

この時代からこんな装備があったなんて、凄いなぁ・・・

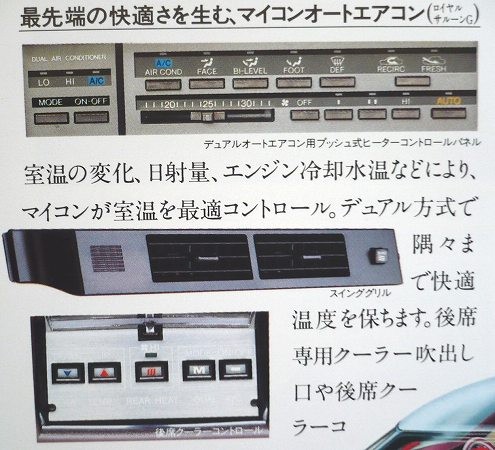

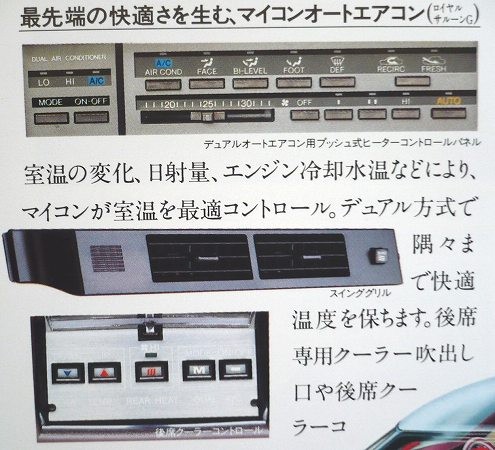

なんだか操作性の悪そうなエアコンですが、その内容はこの当時としては最新技術ですね。

S58年の車なのに、ルーバーも自動スイングしてたのか・・・。

グレードによってはCDプレイヤーが標準装備されていたのも凄いですね。

後席ではヘッドフォンでテープやラジオが聴けるそうです。

エンジンは、S120デビュー当初は2800ccの5M-GEUが最上級エンジンでしたが、日産のセドグロが3000ccに変更されたため慌ててクラウンもMCを待たずに3000ccの6M-GEUにアップグレードされました。

MC前にはなかったスーパーチャージャー仕様である1G-GZEU。ユニットはルーツ式で、これはその後4A-GZにも採用されましたよね。

重量のあるクラウンなので、トルクの細かった1G-GEUの代替機かと思いきや、1G-GEUもそのまま継続販売されたのは意外に思えました。

そして、この時期はグロスとネットの表示が混在していて、車好きじゃない人がこのカタログ見たら頭が「??」になっていたんじゃないでしょうか。

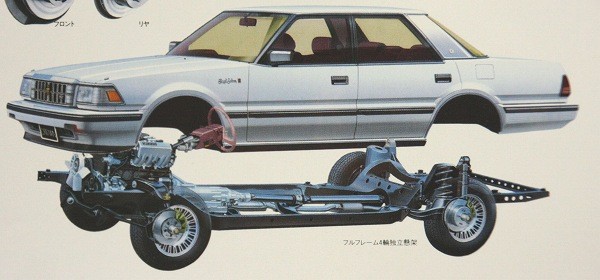

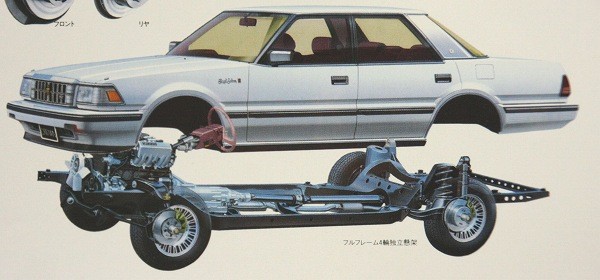

このクラウンといえば、何と言っても「フルフレーム構造」のボディでしょうか。耐衝撃や耐振動などに多くのメリットがあると言われたフルムレーム構造で、その後のモデルでモノコックに変更する際は相当な反対があったそうです。クラウンという車の性格がなんとなく分かる拘りの部分だったんですね。

そのフルフレームボディに取り付けられるサスペンションは、前輪ダブルウィッシュボーン、後輪セミトレーリングアーム。

この当時の高級車は今のように欧州車的な引き締まった足とは真逆でしたね。フワフワなダンパーとスプリングでショック吸収させるのが常套手段でした。

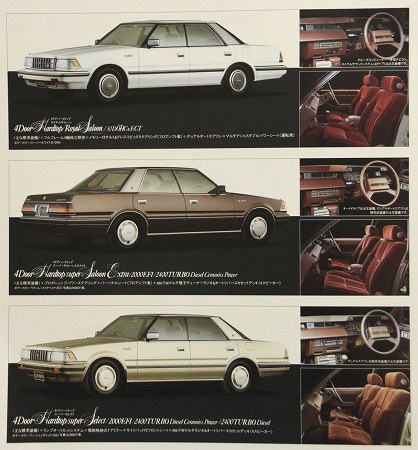

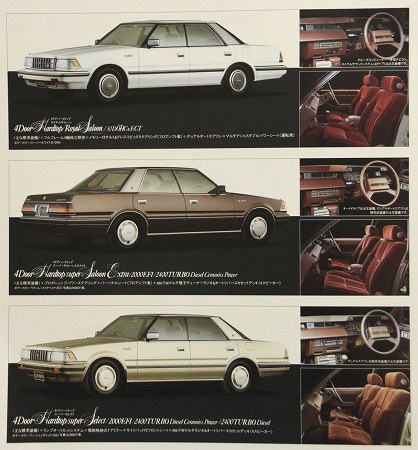

というこでグレードはこんな感じ。

割と簡易的なカタログなので全てのグレードがここには掲載されていませんが、3000ccがロイヤルサルーンG&ロイヤルサルーン。

2000ccDOHC搭載車が1G-GZEUと1G-GEUにそれぞれロイヤサルーンが。

2000ccSOHCと2400ccターボディーゼル搭載車にそれぞれスーパーサルーンエクストラ、スーパーセレクト、スーパーエディションが用意されています。

セダンとワゴン。

グレードはセダンが14グレード、ワゴンが4グレード用意されてますが、ちょっと書くのが面倒なので割愛・・・。

それにしても、アルミホイールを履かないとクラウンといえどもかなりチープに見えますね。

車はどれも“お洒落は足元から”ですよね。

いつの時代にも、「正統」と呼ばれるものがあると思いますが、とりわけクラウンにはこの言葉がぴったりだと思います。しかし、徐々にクラウンも正統という殻を破るかのように進化し、かなり姿が変わってきました。そして今回の新型クラウンはぶったまげのデザインでデビューしましたね。若者にはウケルのかもしれませんが、クラウンを乗り続けてきた年配の方はあのデザインはきつい気がします。それでもあれほどのイメージチェンジをするトヨタは相当な勇気と確信があってのことでしょうし、クラウンの存続に危機感を感じていたのかもしれませんね。

このところアクの強い顔の車が増えていますが、アクの強い顔もいつかは慣れてくるものだし、それに違和感を感じなくなってしまうその自分の感覚が嫌になることもあります。濃い味のもの、どきつい色彩、音の悪いMP3・・・、新しい時代の色々なものに慣れてしまい、かっこよさや美しさの原点みたいなものを忘れてしまいそうで、正直また昔のようなシンプルな時代にならないかなぁと思うこともあります。

ブヨブヨに膨らんでウエストラインの高い今のスタイルに慣れていく一方、80年代の低いウエストラインと伸びやかなスタイルを見て“古臭い”と思えない部分も多くあります。この頃の車の魅力って、やはり分かりやすいシンプルなかっこよさでしょうかね。80年代の懐かしい車を今風にリファインしたスタイルで出せば売れると思うんですけどね~。

Nコロの現代版であるN-ONEだって売れてますしね。

そう思うと、やっぱり80年代のスタイルの車を復活させるなら

今でしょ?!!!(~-~;)

今でしょ?!!!(~-~;)

かなり懐かしのカタログ ~S120系クラウン~

かなり懐かしのカタログ ~S120系クラウン~