ちょっと懐かしのカタログ ~2代目シティ~

一昨日1月2日の山口は一時的に小雨が降りました。雨なんて予報で言ってなかったような・・・。

そんな日に限って隣の市まで車を走らせて初詣する予定にしていたのですから、やっぱり今年も私は雨男かもしれません。

天気が悪かったからか、珍しく道も駐車場も境内も渋滞がなく、スムーズにお参りができたのはラッキーでした。

めったに出店の食べ物は食べない私ですが、お腹が空いててつい回転焼きを・・・

そして夜は奥様の実家で義姉夫婦家族も含めてお食事。正月だけはコレステ云々を考えずに沢山食べちゃいました。この休みが終わればまた引き締めていきたいと思っていますけどね。

そして今日4日が年末年始休暇最後の日。例年3日までの休みが多いのですが今年は珍しく4日まででした。でも奥様はお仕事。

さすがに今日もグータラ生活というわけにはいかないので、朝から部屋やトイレの掃除などをしておき、溜まっていた分別ゴミを捨てに行ったりと、そこそこ体を動かしておきました。

娘は義姉と一緒に昼食を食べにでかけたので二階は私一人・・・。冷蔵庫の残り物で昼食を済ませました。

さて、こんな長期休暇の時だからこそ書ける「懐かしみシーリーズ」をアップしておきたいと思います。太陽にほえろネタと迷いましたが、今回は久しぶりにカタログネタで。

今回はこれ。

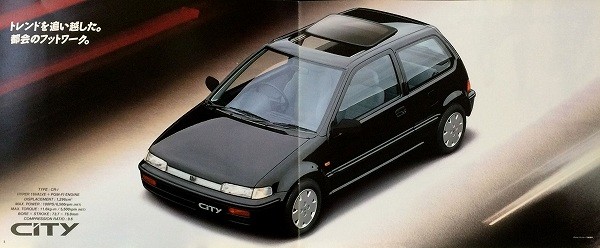

この広告画像は当時新聞のまるまる1ページを使って載っていたのですが、初めてこれを見た私は「おお!!これかっこいいじゃん!!」とかなり興奮して眺めていたのを覚えています。

ということで、第41回目となる懐かしみのカタログは1986年10月に登場した

「2代目・GA型シティ」。私が高校3年生の時(今から31年前)の車です。

※この表紙画像は薄口カタログ版のものですが、以降の画像は厚口版のものを載せております。

ホンダ車ということでかなりボリュームのある内容にしていますので、興味のある方は時間のある時にでもゆっくり覗いてみてくださいね。

初代シティは「トールボーイ」という愛称で大人気になりましたが、2代目は一転してワイド&ロー・・、この時期のホンダ車に沿う地を這うようなスタイルで、ホンダが言う「クラウチングフォルム」というものに変わりました。

ちょうど私はこの頃から自分が買う車というものを考え始めていて、憧れはもちろんシビックやプレリュードでしたが、実はちゃんと現実を見つめていて歳を考えればシティクラスか頑張ってもワンダーシビックあたりかなと思っていたのですが、初代シティは大人気だったものの実は背高でカジュアルな方向に偏っていたあのスタイルは私の趣味ではなく、あくまでも低くてスポーティなスタイルの車しか眼中にありませんでした。そういう意味ではこのシティは選択肢として十二分にあり得る車だったわけですが、残念ながらこの車を知れば知るほど残念な思いに・・・

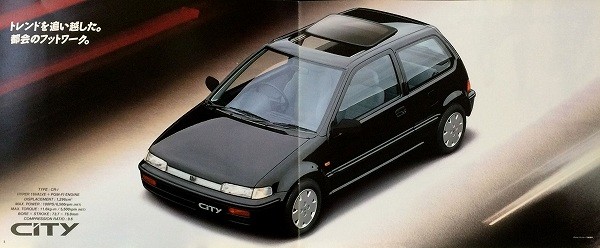

最上級グレードのGG(呼称はダブルG)。

4輪が隅っこに追いやられ地を這う様なスタイルになったのはかっこいいと思うのですが、全体的にあまりにもアッサリしすぎている印象ですね。グリルがバンパーと一体化されている事自体も悪くはないのですが、見栄えとしてはあまりにも合理設計感が・・・。このGGのみバンパーがガンメタ塗装されて樹脂感が軽減されているもののサイドプロテクションモールすらない。きっと開発者に問えば色々訳が聞けるのでしょうけど、ここまでサラウンド感が強いと単なるコスト削減デザインとしてしか受け取れない・・・。私のシティへの購入妄想度合いは一気に冷めたのでした。

開発当初は「2BOXプレリュード」、或いは「半額プレリュード」と呼ばれていたそうですが、その結果がこれとはちょっと御粗末すぎますね・・・。

画像の車はオプションの13インチ60タイヤを履いています。

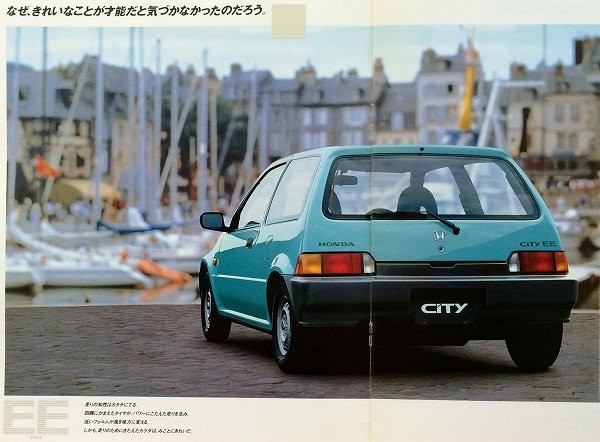

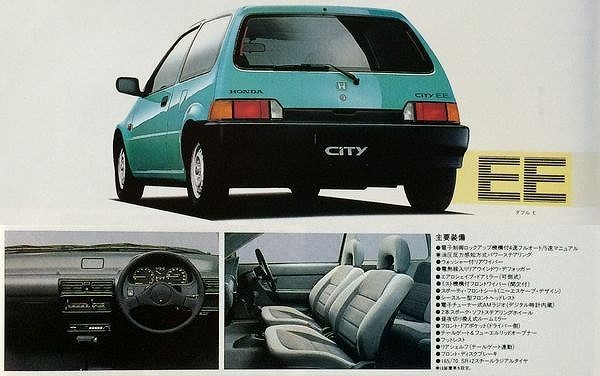

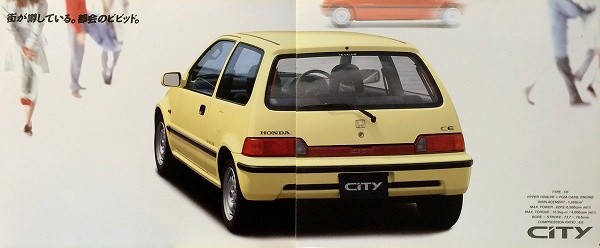

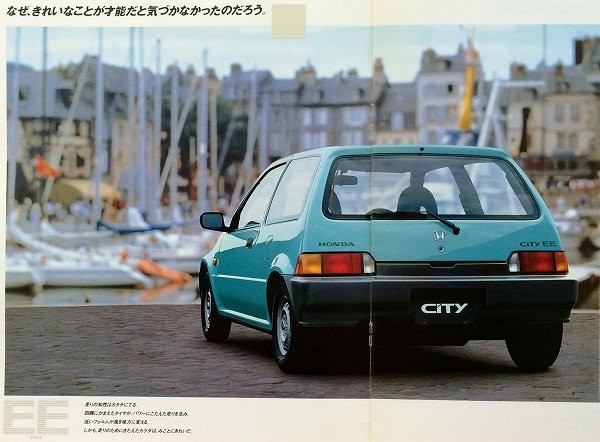

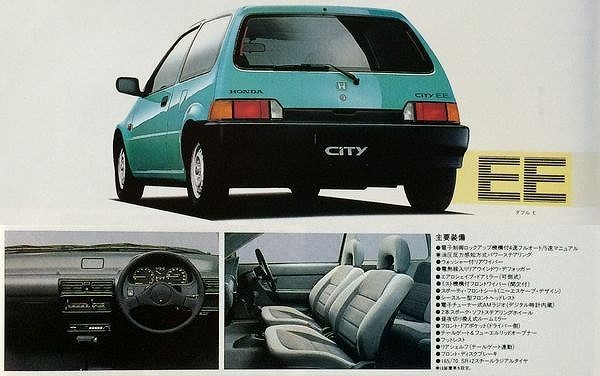

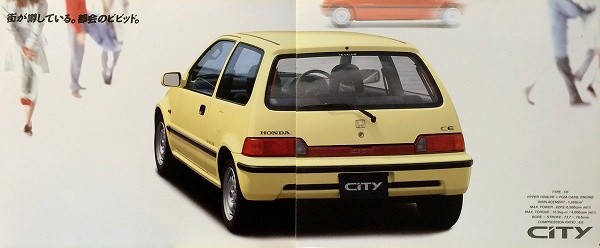

中間グレードのEEのリヤスタイル。

ワンダーシビックの弟分、2BOXプレリュードという印象を持たせるには、やはりそれなりに兄貴達の質感に近づけましたとうデザインやディテールをユーザーに感じさせないと・・・。中間グレードで既に鉄っちんホイールとは酷過ぎます。

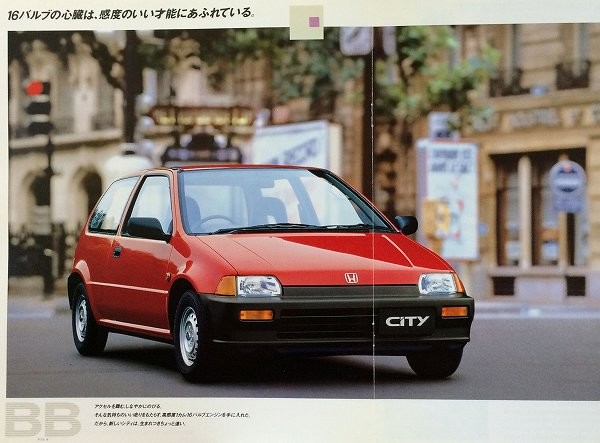

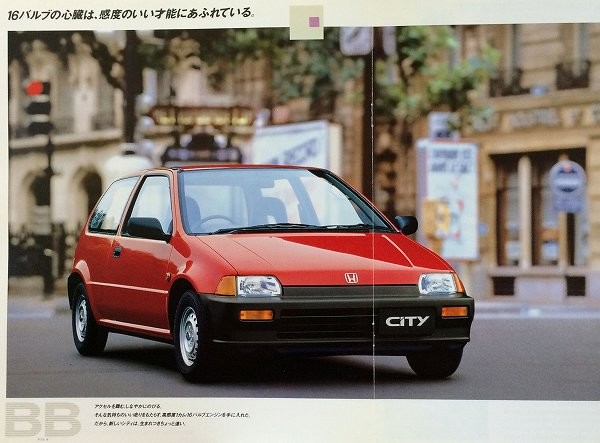

最廉価グレードのBB。

2代目シティは、悪い意味でBBからGGまでほとんど貧富差を感じないんですよね。

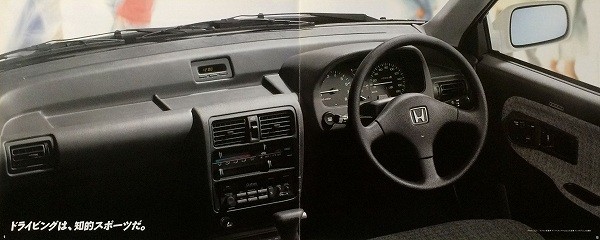

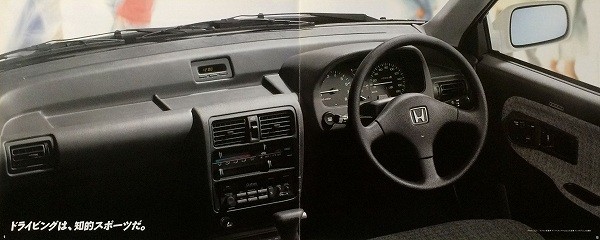

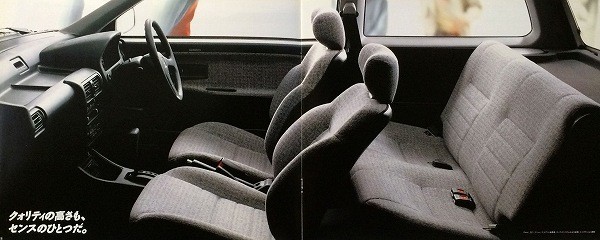

内装も外観に負けずに至ってシンプル。

ただし、インパネからドアライニングまで連続的にデザインがつながっていく、いわゆるラップラウンド・スルー形状をこのクラスにも採用したのはさすがですね。すでにほとんどのホンダ車では採用されていましたが、他社ではクラウンなどでも採用されていない手法で、この分野においてはホンダは二歩も三歩も先をいっていたように思います。

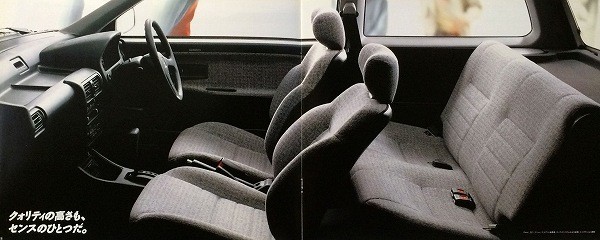

シートはしっかりした作りで生地もデザインもカジュアルな雰囲気でとても良いと思ったのですが、ドアライニングに全く布張りがないのが何とも・・・。

私は当時親父がこのシティを代車として借りてきたことがあって運転したことがありますが、室内に座り込んだ瞬間手足をバーンと投げ出しす運転スタイルに感動にしたのと同時に、ドア周りの色調があまりにも暗くて閉鎖感が強く、とても冷たい印象を持った事をよく覚えています。まさに樹脂だらけという感じで、せっかくのラップラウンド形状の室内がもったいないと思ったものです。

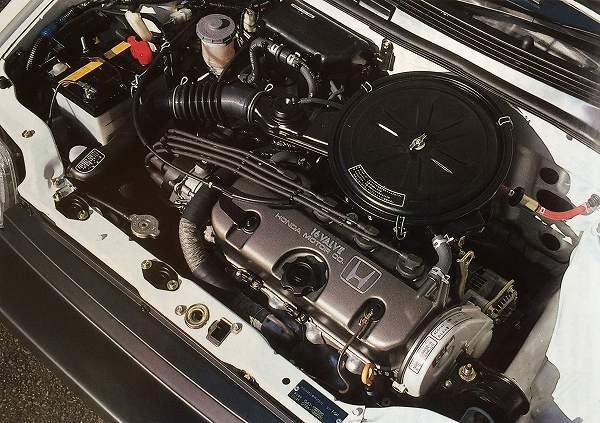

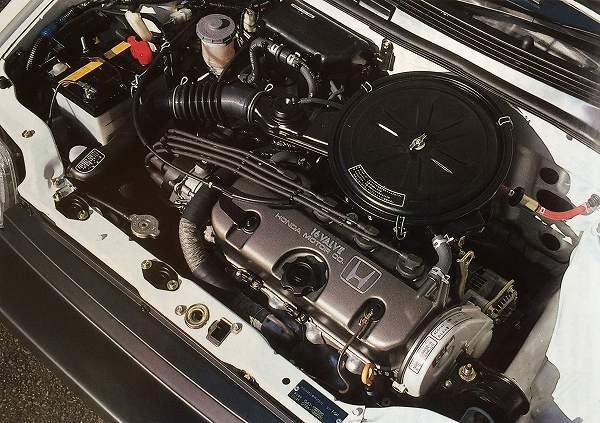

さてエンジンは全くの新開発となったD12A。初代シティのために開発されたCOMBAXエンジンを一世代限りであっさり捨て、新開発の4速ATと新開発のエンジンをこの2代目で採用したのは驚きでした。

D型エンジンはこのシティから始まり多くの中級クラスの車に搭載されましたね。

◆1.2L D12A型◆

・ボア×ストローク :72×76mm

・圧縮比 :9.5

・出力 :76ps/6500rpm

・トルク :10.0Kgm/4000rpm

※ネット値

まだこの当時のホンダのSOHCエンジンは3バルブエンジンの車が多く残っていて1カム4バルブエンジンは初代レジェンドだけだったのですが、なんとこれを一番小さなシティにも採用してきました。初代レジェンドはV6でしかも90度Vという広いバンク角を持っていたため排気側ロッカーアームが特異な仕掛けになっていましたが、D型は非常にシンプルな形状になり、この機構はその後のホンダワンカム4バルブのスタンダードな形になりました。

燃焼室はDOHCエンジンと同じペントルーフ型とさせるためプラグはセンターに。そのためにプラグホルダーを斜めに傾け、カムシャフトも排気側へオフセット。ホンダの1カム4バルブエンジンはその後のトヨタ汎用DOHCと比べてバブル挟み角が広くとってあり、結果的に高回転までスムーズに回り馬力も得やすい機構であることが画像中央下のカット図から分かると思います。

細かい仕様を記しておきますと、バルブの傘径は吸気26mm、排気22mm。バルブ挟み角はB16Aの56度には負けるものの、当時のトヨタのスポーツユニット1G-Gや4A-Gの50度よりも広い53度と聞けば驚きでしょうか。もちろんVTEC機構などはこの時代にはまだありませんが、ZCで採用された中空カムシャフトが採用されていると聞くと更に驚きかも(笑)。

シリンダー内の充填効率というものを考えると、吸気バルブの口径面積は当然広ければ広いほど有利なわけですが、排気量が小さければ小さいほど限られたスペースの中で吸気効率を追い求めていかないといけないわけで、そうなると結局バルブ径だけではなくリフト量が必要になってくる・・・。そうなるとホンダが信条とするロッカーアーム式(或いはスイングアーム式)が生きてくることになります。カム山以上のリフト量が稼げない直打式に対しロッカーアーム式は支点と作用点でいかようにもなりますからね。

参考までに記しておきますと、D12Aの吸気側リフト量は9mm。この当時、だいたい世の中のリフト量というのはバルブ径の1/4程度でして、あの4A-Gでも7.56mmと相場の域を抜けていませんでした。名機ZCが10.3mmですから、実はD12Aもかなり深いリフト量を稼いでいることになります。

ただね、これだけ熱く語っておきながらD12Aの最高出力が76psというのはあまりも寂しい・・・、というのが正直なところですが、私が思うにやはりコストを意識しすぎた故のキャブレター式燃料供給装置がそうさせたのだろうと・・・。

この当時のライバルといえば、スターレットは12バルブながらも韋駄天ターボで110ps。カルタスはDOHC16バルブ採用のGT-iが97ps、フェスティバもDOHC16バルブ採用のGT系が88ps・・・。

ライバルが皆1300ccでターボやらDOHCやらで武装していた事を差し引いても、D12Aの性能はあまりにも寂しいものがありましたが、だからといってこのシティにZCの縮小版でも搭載できたといえば、この画像を見れば一目瞭然。偶然にもZCと同じ84mmというボアピッチのD12Aですが、全体の幅も高さも圧倒的に小さくなっていてこのギュウギュウ感ですから・・・。

どうにもなりそうにないこの状況に対しホンダはMCでやっと対処してきますが、それは後述いたします。

因みにD型エンジンはこのシティ以外で友人のグランドシビックの25Xでも乗ることができましたが、音質がちょっとゴロついているという印象が強かったんですよね・・・。私の周りには当時ZCやB16A搭載のシビックが沢山いましたが、回転音の緻密さでいえばD型はZCやB16Aからかなり落ちる・・・。シティを含めてD型にはそいういう印象を個人的には感じていましたが、吹け上がりは鋭くてスポーティな一面はちゃんと持っていましたけどね。

足回りの説明は簡単に。

フロントは初代と同じストラット式ですが、プレス成型技術が進んだこともあり少し形状が変わっています。リヤはトレーリングアーム、パナールロッド、そしてスタビライザーが内蔵されたトーショナルアクスルビームの3つで構成される3リンク車軸式。

エンジンとトランスミッションにはお金をかけた2代目フィットですが、足回りでは後のグランドシビックの様に4輪ダブルウィッシュボーンとはいかなかったようです・・・。

こちらはクラウチングフォルムを紹介したページ。

発想としてはホンダらしくて悪くないんですよね。トゥデイのワンモーションフォルムほどではないにしても、ギュッと塊感があってタイヤとフェンダーの押し出し感が強調されている。非常にもったいない・・・そんな感じです。

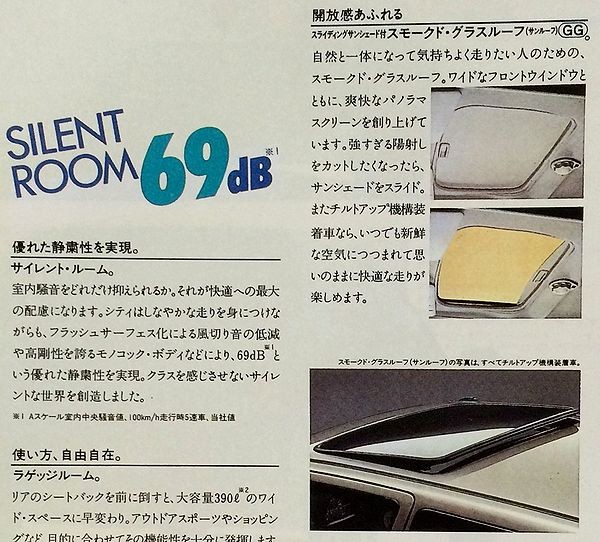

これといって自慢できる装備はないのですが、空間の気持ちよさは伝わってきます。特に広々とした爽快感は実際運転席に座ってすぐに感じました。ただ、先ほども書いたようにドアライニングに布張りくらいはしてほしかった・・・。

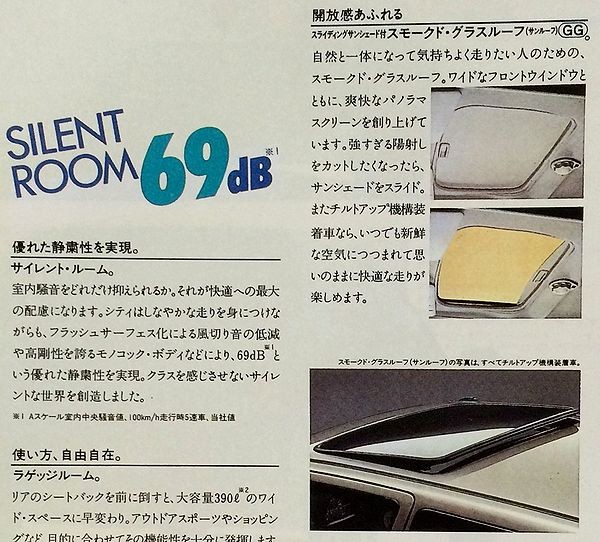

こちらも室内の快適感を伝えたページ。

ホンダといえばガラスサンルーフですが、シティはとにかくコストをかけずに開発させられた車。残念ながらせっかく用意されたサンルーフはガラス製だったけど手動のチルトアップのみ。

とはいえ、例えば他社が多く採用していたメタルトップの電動開閉式と比較した場合、私はシティのこちらを選択します。これまでの愛車においても、ガラスによる明かりの取り込みとチルトアップによる換気が行えれば、有難味としてはほぼ90点は与えられるかなと感じているので、厳しいコストによってこの選択しかできませんでした、と言われればこれはこれでアリだと思いました。

ではグレード紹介。

最上級グレードのGG(呼称はダブルG)。

グレード中、唯一の標準がパワステ、デジタル時計、ガンメタ塗装バンパー、ホイールキャップくらい。シートはトリコットに加え部分的にファブリックが採用されています。

ガラスサンルーフと60タイヤ(13インチアルミ)はGGのみオプション装着可です。

中間グレードのEE。

GGで書いた専用装備が省かれると思うと、あとは何が残るんだと不安になる装備(笑)。装備表はすぎ下に貼り付けているので興味のある方はご覧ください。

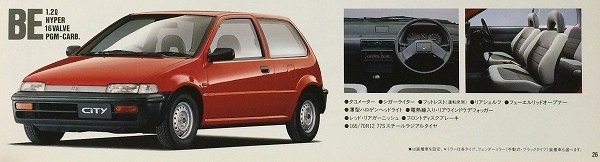

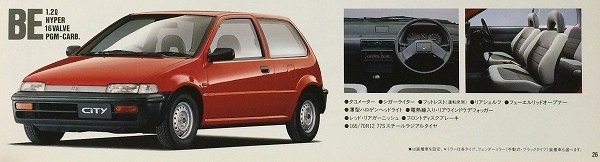

最廉価グレードのBB。

GG、EEから大きな違いは感じませんが、EEから省かれるものは、テールゲートオープナー、ラジオ、ライター、ドアポケット、熱線リヤガラス、リヤワイパーあたり。シフトノブも丸くて硬い樹脂ボールになり(笑)、シフトレバーの付け根も悲しい商用車仕様に・・・。それでも4速フルオートマが選べるのはライバルに対して強み・・・かな。

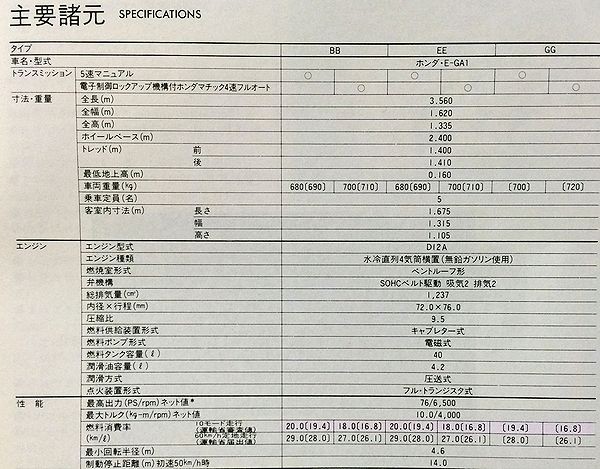

クリックして大きな画像になるようにしているので、興味のある方はご覧ください。

こちらも同様に。

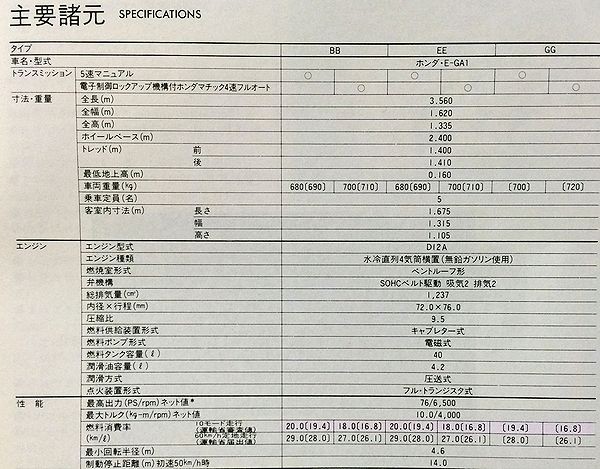

それにしても車両重量が軽いですね。ホンダのテストコースで173Km/hを記録しているそうで、76psと10Kgmいう性能からしたら驚きです。

四面図。2400mmというホイールベースは併売中だったワンダーシビックよりも長いんですよね。

ここからは登場から2年後である1988年10月、マイナーチェンジしたカタログです。

明らかに質感を上げてきたことが分かる外観ですね。

少なくともこのページでカラードバンパー、サイドプロテクションモール、ブロンズガラス、カラードドアミラーが採用されていることが分かります。初期型の樹脂だらけ感が一気に消え、とても透明感ある外観になったと思いました。

画像のグレードは最上級グレードのCZ-i。昔からのホンダ好きなら気付くと思いますが、グレードに「i」が付けばそれはインジェクション仕様です。ようやくという感じですね。

更にMCしたシティはライバルと肩を並べるために排気量を1300ccにスープアップしたのも大きな変更点でした。

このMC仕様が登場した時、既に私は免許を取得していましたが、当然ながら購入意欲が再燃。この一年前に登場していたグランドシビックと比較しながらも、これならこのシティでも充分すぎると現実視していたのですが、どこでどう間違えたのか一年後にDAインテグラXSiを買ってしまったのでした(笑)。

インジェクション仕様のセカンドグレードCR-i。

びっくりだったのが、ガラスサンルーフが電動開閉式に変更されたこと。当然ですが、購入妄想仕様としてこのサンルーフはリスト入りでした。

こちらは1300に前期型にもあったPGM-CABを組み合わせた廉価グレード、CE。

リヤコンビランプ間も、以前はバンパー一体式で樹脂でしたがシビックのようにレッドガーニッシュになっています。

内装も大きく質感アップされています。

何よりも大きな違いが、私が不満タラタラに思っていたドアライニング。上品な柄の布張りになっています。そしてそこには当時憧れの装備の一つでもあったパワーウィンドウが・・・。ステアリングは3本スポークで、インパネ全体は同じものを使いながらもセンター部分は別物に変更されています。

そして、初期型はインパネとフロアが完全に分けられていましたが、後期型はセンターロアコンソールが設けられグランドシビック並の質感にアップされています。シートはスポーティシートと呼ばれ、表皮はフルファブリックに。

再び購入を意識し始めた私としては、このMCによって得られた質感は大歓迎でしたが、同時になぜこれを最初からやらなかったのかと思わずにはいられませんでした。

エンジンは先ほど熱く語ったのでやや簡単に。

前述したように排気量が1200ccから1300ccにアップされ、更にPGM-FI仕様が追加された事が最大の仕様変更点といえます。

◆1.3L D13C型◆

・ボア×ストローク :73.7×76mm

・圧縮比 :9.6

・出力 :100ps/6500rpm

・トルク :11.6Kgm/5500rpm

※ネット値

何よりもSOHCでありながらライバルのDOHC搭載車のMAXパワーを越えた事は立派だと思いました。ようやくD12Aに採用された拘りの技術が活かされた、そんな印象ですね。

ただ、やっぱりこの決断が遅かったんですよね・・・。あまりにも初期型はやる気がなかった・・・。

76psから一気に24ps上がったからくりは、画像左の表を見ればすぐに分かります。排気量アップによるものはたったプラス6ps。PGM-FI化がプラス18ps。締めて24psアップ・・・。

恐らく意地でも3桁数値の馬力を達成させたかったと思うので、排気量アップとPGM-FI採用だけで得られた数値ではないと思いますが、当時グランドシビックの25Xが105psでしたから、シティの100psは本来充分インパクトがあったはず。しかしその後のシティの売れ行きを考えると、ホンダ車というのは特にデビュー直後のインパクトが重要なのかなと思わずにはいられませんでした。

因みに1200ccから1300ccへの変更は、ストロークアップではなくボアアップによるもの。ホンダの1300ccは既にシビック系に搭載されていたD13Bがありましたが、シビックに搭載されるD型は全てボアが75mmで統一されており、D13Bのボア×ストロークは75×76mm。

一方シティのD13Cはストロークは同じ76mmですがボアが少し狭い73.7mm。故に同じ1300ccといってもシビックとシティでは総排気量が違っていて、シビックは1343ccでシティは1296ccとなっています。もちろん同じD型ですからボアピッチ84mmは同じですけど、シビック系のD13Bをそのまま使ってPGM-FI化させた方が安く上がっただろうに、と思ってしまう私の発想は短絡的ですかね・・・。

足回りは基本的には同じようですが、フロントにスタビライザーが追加されているのが前期型との違い。これもMCが目指したものを考えれば当然と言えば当然な気がしますけどね。

もちろんバネレートやダンパー減衰力が見直されているのも当然でしょう。

クラウチングフォルムの進化を書いたページですが、見た目は前期型の方がより踏ん張って見えたのが正直なところ。むしろカラードバンパーや超薄型ヘッドライト&グリルによる質感のアップが目覚ましく感じます。

前期型にはボンネットフードにプレスラインが入っていましたがMCモデルはプレーンな印象に。個人的にはプレスラインを走らせて凹凸感がある方が好みなだけにちょっとだけ残念です。

私個人としては、オプション設定されているガラスサンルーフが手動のチルトアップ式から電動アウタースライド式に変わった事がビッグニュースでした。

そして外観ではカラードバンパー、サイドプロテクションモール、電動カラードドアミラー、ブロンズガラスの採用、内装もパワーウィンドウ採用と、当時のこのクラスの車としては文句なしの装備がおごられました。

そして私の中の小さな拘りなのですが、私は昔からBピラー部分が黒色である事に拘る人間でして、ホンダ車のほとんどはここが黒だったのにシティはフルドア式な故にボディ同色だったのが非常に残念な部分でした。ここを黒に拘る理由は、横から見たグラスエリア全体に連続感が欲しいから。グラスエリアが途中で途切れるのが昔から好きではないんですよね・・・。

前期型と同じラップラウンドインパネですが、ようやくその良さが活かされた気がする後期型のインパネ。シート表皮と同じ柄の布を張ったドアライニングを採用したことと、大型センターロアコンソールを採用した事、この二つが特にラウンド感を一層増すことに寄与したんじゃないかと感じます。

電子制御ロックアップ機構付きの4速AT採用は前期型と変わらず。ま、この当時4速ATに乗る友人は私の周りには誰一人おらず、私自身もATという選択肢は頭の中に全くありませんでした。

サイドサポートが大きくなり、ヨーロッパ感覚の素材を採用したシートですが、このMCに関わった開発陣のセンスを感じます。

ではグレード紹介ですが、MCモデルでは全部で5グレード用意されており、内訳は1300ccのPGM-FI仕様が2グレード、1300ccのPGM-CAB仕様が2グレード、1200ccのPGM-CABグレードが1グレードとなっています。

まずは1300PGM-FI仕様の上級グレードCZ-iと下級グレードのCR-i。

PGM-FIグレードであるこの2グレードに共通の装備は、3本スポークステアリング、スポーティシート(CZ-iはフルファブリック、CR-iはフルトリコット)、デュアルマフラーカッター、フロント&リヤのスタビライザー、フロントベンチレーテッドディスクブレーキ、175/60R13タイヤ。

CR-iになくてCZ-iにある装備は、パワステ(CR-iはOP)、パワーウィンドウ、ボディ同色電動ドアミラー、ハロゲンポジションランプ、ボディ同色ドアハンドル、ブロンズガラス、13インチアルミホイール(CR-iはOP)、といったところ。

1300PGM-CAB仕様の上級グレードCGと下級グレードCE。

最上級グレードCZ-iにもないCG専用装備は、バニティミラー付き運転席サンバイザー。PGM-FI車専用装備は当然CGには付きませんが、あとは全てCZ-iと同じ装備なので、実質これが一番売れ筋グレードといえるでしょう。

CEはPGM-FIのCR-iとほぼ同じ装備。

1300cc車は全て13インチタイヤ採用で、アルミも1300cc車は全て装着可(CZ-iは標準)です。

なぜかMCしても残された1200cc車。グレード名はBEですが、前期型の最廉価グレードBBとほとんど変わらない装備内容です。少しでも安く・・・というお客様目線(というか営業サイドの要望?)で設定されたのか、1200ccエンジンの在庫を掃かせるために設定したのか、とにかく100cc差しかないこのエンジンを残した理由が私にはよく分かりません・・・。

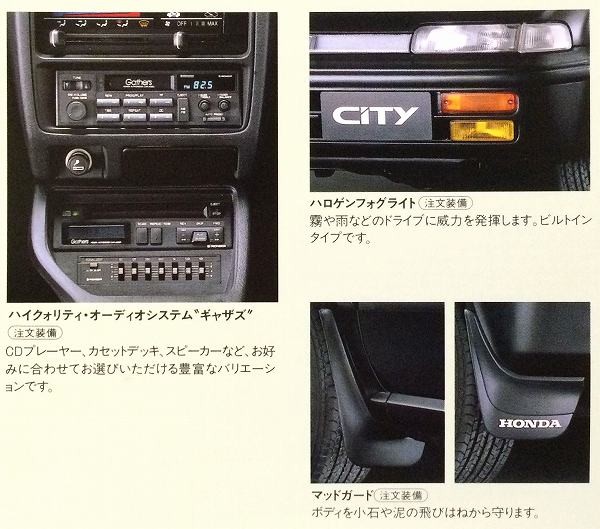

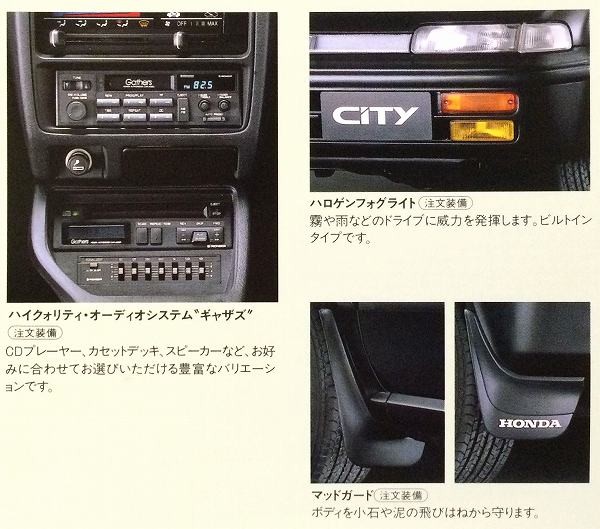

因みにMCモデルから全てのグレードがオーディオレスになっていますが、中途半端にラジオだけが装着されていた前期型とて有難味はゼロに近かったし、この当時は好きな社外オーディオを入れるのが当たり前の時代だったため個人的にはこの変更には賛成でした。のちに購入したDAインテグラでもオーディオレスでしたし。

質感アップに大きく寄与した数々の装備群。地味な変更点としてメーターバイザーがほんの僅か形状が変わっていたり、PGM-FI車のメーター照明がアンバーになったり。

オプションとして、スポイラー関係も用意されましたが、私ならルーフスポイラーを確実に装着していたと思います。

出来ればハロゲンフォグは上級グレードには標準にしてほしかったけど、この当時は黄色が主流でしたね。

装備表。こちらも大きな画像を用意しているので興味のある方は覗いてみてください。

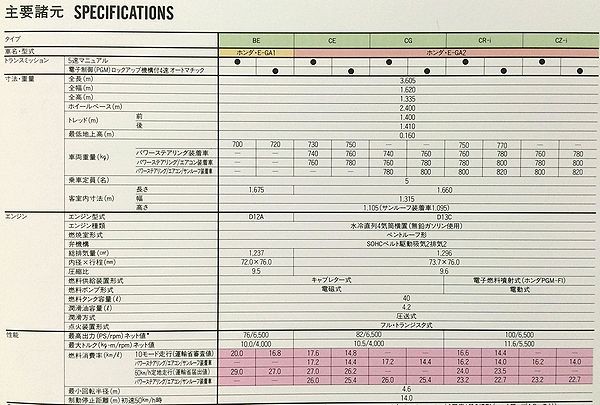

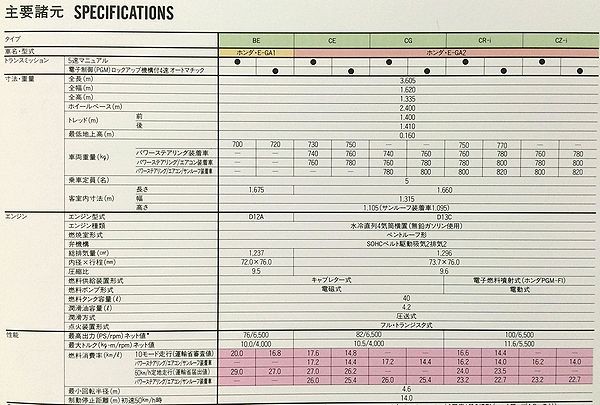

主要諸元表。

前期型からの重量増は最上級グレード同士で約60Kg増し。それでもパワーウェイトレシオは9.2Kg/PSから7.6Kg/PSに大きく向上。ベストモータリングに登場していた後期型シティは確かに速かった記憶がありますが、下手すると筑波ではグランドシビックSiあたりといい勝負をしていた可能性もありますね。

最後は四面図。

全長が前期型から少し伸びているとか、、フロントシートの座面も伸ばされているとか、あとはインパネ形状の変更によって室内長が短くなっているとか、そんな変更が数値から分かります。

ということで2代目シティはいかがだったでしょうか。

2代目シティは商売的に大失敗に終わった車で、その原因は大人気だった初代のトールボーイスタイルから大きく方向性を変えてしまったからだというのが多くの雑誌の見解でしたが、私個人としては、じゃぁ同じトールボーイスタイルでFMCしていたら同様の人気が得られていたかというと、キープコンセプトで失敗した車は数多くあるわけで、シティだってそんな約束はできなかったはず、と思っていました。

初代シティは最終的に沢山のバリエーションが存在したわけですが、スタート段階では実に割り切ったベーシックコンセプトで開発が始まり、原型のEタイプ、そして多少足を固めてスポーティに振ったRタイプでスタートしました。しかしこの割り切り感だけではホンダの客は納得せず、途中からターボⅠが登場し、更にはやりすぎなターボⅡまでが登場・・・。背高ノッポのままで次世代へバトンタッチするには色々な意味で限界があった事はホンダも承知していて、更には輸出も念頭に置かれて開発が始まったためキープコンセプトなんてものは端から成立しなかったのでしょう。ま、初代はハイルーフやハイパーシフト、カブリオレなど、とにかくバリエーションに富んだ展開で生涯を終えたため、FMCで一旦コンセプトをリセットしたかったのかも・・・という意地悪な見方もできないことはない気がしますけどね・・・。

2代目シティを開発当初社内で呼ばれていた「2BOXプレリュード」というものにしようとしたのであれば、最低でもMCモデルで見せたあのやる気を最初から見せるべきだった・・・、そしてMCモデルではワンダーシビックSiの弟的存在にさせるためにも、1300cc版ZCエンジンでも搭載する事を念頭に置いてエンジンルームを設計するべきだったのでは、と個人的には感じています。この当時はまだまだ1300ccの市場は充分に確保されていたと思いますし、何よりもホンダは1600cc以下の小型車作りが得意だったのですから、ストロークダウン版のZCを詰め込めば初代ターボⅡに勝るとも劣らないホンダらしいインパクトがあったと思うんですけどね。

さて、明日からまた嫌な嫌な仕事。仕事始めだから緩~く・・・なんてことは中小企業であるうちの会社ではあり得ず、初日からガッツリと働く事になりそうです。頭がちゃんと働くかどうかは別にしてですけどね(笑)。

明日からお仕事の方、頑張りましょう~!

(前期型)

(後期型)

ちょっと懐かしのカタログ ~2代目シティ~

ちょっと懐かしのカタログ ~2代目シティ~