今日の山口は雨かと思ったら予想外の曇りでした。

熊本の人吉では球磨川の氾濫で甚大な被害が出ているようで、うちの会社の支店が人吉にもあって現地営業員にも避難勧告が出たそうで避難していると聞いています。コロナに加えてこの被災ですから現地の方々の気持ちを思うと本当に言葉もありません。

そして大変な状況ではありますが、今日は私がとても楽しみにしていていたイベント「門司港ネオクラシック・カーフェスティバル」が恐らく決行されたのではないかと思います。本当は5月に門司港で行われるはずでしたが、コロナの影響で延期され、更に場所も若松に変更されての開催となったようです。

毎年3~5月は会社が繁忙期で休日出勤ばかりでしたが、業務改善によって今年初めて休日出勤ゼロを達成し、今年は絶対に見に行けるぞと思っていたところにコロナ・・・。更に月末に定期的に行われているコロナ会議の6月末会で「私的なものを含めてイベントは極力控える」という指針が先月からの継続指針となり、非常に迷いましたが諦めざるを得ないと悟ったのでした・・・(泣)。

トホホです・・・・

私のテンションとは真逆に、我が家のハルディンのペチュニアはわんさか咲いております。

一方、80円のペチュニアはそこそこ咲いてはくれるものの花芽の付き方はイマイチですね。ロベリアはほぼご臨終で2株のうち1株は完全に枯れていたので抜いてしまいました。抜いた瞬間分かりましたが、根の張り方が弱々しくてこれじゃ育つはずないよねとすぐに思いました。

話しは変わって我が家の洗濯機の話しですが、これは8年前まで使っていたサンヨーの7Kg洗濯機。約13年間使っての買い替えでしたが、決して大きなトラブルがあっての買い替えではなく、水漏れというか止水関係のマイナートラブルによって買い替えました。

2012年に買い替えた日立の8Kgビートウォッシュ。昨年揺れが激しくなってダンパーを交換し、その後昨年末頃からベアリングの音がウォンウォン唸り始めたのでメーカーにベアリングを頼んで自分で交換しようと思ったら、そのベアリングはモーター軸のベアリングであることが判明し、それはつまりモーター交換になるので金額を聞くとさすがに修理はないなと思って断念。その後いけるところまで使い続けていたのですが、先月末からベアリングの唸り音に金属的な音が混じり始めたのでこれはそろそろベアリングがばらけるぞと思い、給付金もあることだし買い替えることにしました。でも8年はちょっと短めじゃない?

そして買い替えたのは旧サンヨーともいえるAQUA製の8Kg。日立のビートウォッシュはダンパー寿命がやたら短いと感じたので今回はあえて避け、安くてこれまで通りの機能があればよいという奥様とお袋の意見もあってこれになりましたが、どうやらあまり賢い洗濯をしてくれない模様・・・。特にすすぎは自分で手でかき回したいと思うほもどかしいレベルらしく、ちょっと失敗だったと後悔していましたが、私の担当外なのでそこは触れません(笑)。

当然ですが、新品ベアリングなのでとっても静かで滑らか。安物なので5年保証には入ったけど、日立よりも長持ちしてくれよ~。

因みに、ドラムの底面やドラムの取り外しを行って掃除をする私としては、分解しやすいかが気になったわけですが、固定ネジが側面にあるので左側壁面から本体を離さないと分解は無理っぽい・・・。

洗濯機が届いた7月3日は奥様の誕生日でした。ついに大台です(笑)。

事故怪我なく、いつまでも元気で健康でいてほしい、そう強く願うばかりです。

さて、ここからは我が家の給湯器の話し。

この給湯機になって何年経ったかは忘れましたが、一昨年あたりから燃焼音が徐々に大きくなってきていて、部屋にいても図太い音が響くしもちろん風呂に入っていればもっと気になります。

そして何よりも、隣近所が近いため迷惑がかかっていないだろうかと気になり始め、早いうちにこの給湯機を防音カバーで覆ってしまおうと思うようになりました。

しかし、給湯器って配管だらけなのでカバーで覆うにしても結構面倒であることがすぐに予想つきました。

特に後ろの両サイド下部や、右側面は全体的に配管だらけ・・・・

因みに、給湯器の上にはここに引っ越してきた時に親父がひさしを作ってくれたおかげで雨ざらしにはなりません。

それと、カバーで覆うと聞くと、給湯器のバーナー燃焼に必要な吸気量が不足になるのでは?と思う人がいるかもしれませんが、バーナーに必要な吸気の開口部はこんなもん。配管の逃げ穴等でカバーは穴だらけになるので全く問題なしです。

それと、給湯器は熱交換器なので外に熱を逃がさない構造になっていて、給湯器のカバーには断熱材が貼ってあって外板は熱くなりません。故に、放熱というものを考える必要がなく、カバーで覆う事も問題はありません。

さて、ではここから作業ブログ。

実はこの作業は5月には終えておりまして今さらながらのブログなのですが、ちゃんと書き残しておきたいので、画像は多いものの文字はかなり少な目で淡々と記していきますので、興味のある方はどうかお付き合いくださいね。

カバー板の使用材料は、板面は3mm厚のベニアで、枠は主に33×18の杉材で。コストも考慮してベニアは継ぎ足し方式にしています。

因みにこの作業をし始めたのは完全にコロナ真っ只中のゴールデンウィークだったので、日曜大工に励むトーチャン達のおかげで材料がまぁ無いわ・・・。特に杉材がなくて困りました。

まずは後面カバー。ベニア外縁に合わせるように枠を打ち付けています。

ベニアがそれほど厚くないので、杉材の枠の継ぎ部分は全て下穴をあけてコーススレッドで縫い付けてガッチリ感を出しています。

ベニアの継ぎ面は適当な材料を見つけてこんな感じで(笑)。

M6のオニメナットを買いまして

3mm→6mm→8.5mmと段階的に穴あけをしてオニメナットを打ち込み

SUSのボルトをねじ込んで「なんちゃってレベルアジャスター」に。

側面カバーとの繋ぎも必要なので、そこにもオニメナットを打ち込み。オニメナットを打ち込む時は、反対側に厚い角材を当てないと綺麗で確実な打ち込みができないかも。

さて、心配なので早速給湯器の後ろ面に差し込んでみます。これが思っている以上に大変なのです・・・・

給油の銅管やら水の配管、電気配線など何かと干渉物が多いのでとにかく面倒・・・・。でもとりあえず大丈夫そうです。

大丈夫と分かれば、今度は吸音材の貼り付け。

吸音材の貼り付けには、このブチル系のテープがバッチリ。一旦貼り付けると剥がせないほどです。

こんな感じで貼り付け完了。

燃焼音は結構低い周波数帯なのでどこまで防げるのかちょっと懐疑的ですが、それでも何もしないよりはいいはず。

お次は右側面カバー。配管だらけでどうやって差し込むか一番悩んだ面です。

支柱を片側だけにしているので立てかけると傾いていますが、これは支柱の無い側を後面枠の支柱で支える様にしているためです。

もちろんこちらも杉材の枠の継ぎを全てコーススレッドで固定済みなのでガッチリしています。

右側面カバーの吸音材貼り付け完了。

そして次は左側面カバー。干渉物が何もないのでこの面は簡単。

とりあえずこの段階で仮り組み。計画通りです。

そしてお次は天井カバー。

天井カバーの固定穴は現合わせで。段取りの段階から何もかも穴をあけてしまうとどうしても加工誤差によって後半で穴が合わなくなるので、このあたりからは安全をみて現合わせです。

天井カバーの組み込みOK♪

そして、ここで実際に給湯器を覆ってみます。

・・・・と、簡単に書いておりますが・・・

右側面にある干渉物が半端じゃない!!!

右側面にある干渉物が半端じゃない!!!

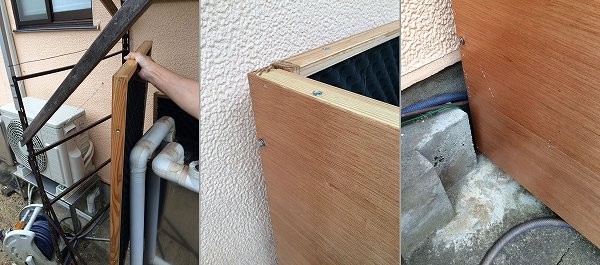

画像左の様に、配管とバルブの隙間がないためバルブを完全に閉めないといけないし、画像中央のようにそれをやっても配管を無理矢理広げないと通らない。おまけに画像右の様に奥のコンクリートの出っ張りもあって自由がきかないってもんじゃない・・・

自由がきかない理由は、この上部配管の影響が大きいのですが・・・。

さて、ここで天井カバーの板に煙突の通し穴の位置出しを。左右と奥からの位置を煙突センター部分で測りました。

コンパスで円を描き、細ノコが通るほどの穴をキリであけて、ノコで丸穴をあけていきます。

こんな感じで穴あけと補強追加。補強を四角形状で入れた理由は、吸音材を円形で切り抜きたくなかったため。

吸音材の貼り付け完了。天井カバーは吸音材の剥がれ落ちという事があり得るので、針金をピンと張って走らせて落下しないようにしています。

更にこのあと、安全を考慮して全ての面で針金による落下防止策を取りました。

最後は、前面カバー。

こちらも完成。

全ての面を仮り組み♪

そしてニス塗り。

二度塗りの予定で、説明書通り一度目は希釈して二度目は薄めずそのまま塗ります。量的にはこの瓶の量では全然足りず、1L缶を買い足しました・・・

ニス塗り、嫌いなんだよね~・・・

そして一週間後。

400番のペーパーで表面を滑らかにして、二度目の重ね塗りです。

そこそこベットリと・・・

二度塗りを終えて再び倉庫で一週間眠らせます。

そして一週間後。

いよいよ本設置するので、給湯器を綺麗に拭いておきます。

まずは後面カバー。

なんちゃってレベルアジャスターの調整が必要になるとすれば、最後のほうで直角が出なかった場合。

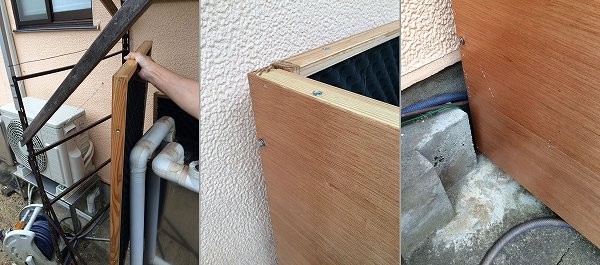

そして左側面カバー取り付け。下部にコンクリートの出っ張りがあって意外とギリなのよね。

こんな感じでここまでは順調。

お次は最大の難関、右側面。仮り組みの時みたいに無理して差し込むとせっかく塗ったニスが剥がれたり傷が付くので、出来るだけスムーズに行いたいのだけど・・・・

まずは、バルブを一杯に回して一旦止水。それでも右側の配管との隙間はギリギリです。

そして上側の配管をカバーの凹に差し込む様にして

先ほどのバルブと配管の隙間にカバーを通します。配管をグイッと開き気味にして差し込まないとカバー表面に擦り傷が付くんですよね~。

そしてカバー下部に傷が付かないようゆっくり差し込んでいくと、奥側のコンクリートの出っ張りと干渉するので

ここでカバー奥側の向きを内側に向け、再びバルブと配管の干渉を避けつつ奥に突っ込む・・・・

この大変さが伝わらないのが残念です・・・

何とか取り付け完了。

構想段階ではここを分割してあとで繋ごうかとも思っていましたが、何とか一体型で差し込むことができて良かった・・・

とにかくこの三か所の干渉には泣かされましたわ・・・

さて、あとは天井カバーの穴から煙突が出るので、そこの断熱処理をしないと木材なので危険です。そこで会社で使っているグラスウールの廃材を貰って有効利用する事に。少し大きめなものをみつけて、必要な寸法にカットしました。

ウールは湿気を帯びると良くないし、切断面のウールが飛散するのはもっとまずいので、断面に耐熱のテープを巻きました。

あとは煙突に密着させるように巻いて、ウール合わせ面も耐熱テープを使って接合。

こんな感じで断熱処理は完了。

ということで、物凄~~く拘ったかのように書いた防音カバーですが、見た目は実に地味・・・(汗)。

しかし、効果はかなりのものです!

明らかにブォ~~~~~~ンという音が抑えられています。しかし、一番音が聞こえるのは本体周りからよりも煙突から。燃焼音なのでそりゃ煙突から聞こえて当然です。

本当は煙突を金属の円形加工物で長く上まで伸ばすともっと音が防げると思うのですが、それをすると引きが強くなって燃焼状態が変わって白煙が出たり燃焼不調が起こる可能性があるのでできません。

ということで、覆ったなりの効果はしっかり得ることができたので満足です。

さぁ、残った吸音材はどうしましょ・・・

アコードのバルクヘッドあたりに敷き詰めたいのですが、そう簡単にはアクセスできないという・・・

今月の初旬頃から胃の調子が悪くなったり良くなったりを繰り返していたのですが、先週頃から一気に悪くなり、先週末はもうブログを書く気力もなくなりほぼ横になって死んでいたのですが、思えば胃が悪くなり始める少し前頃から頭痛薬や風邪薬を頻繁に飲んでいたのを思いだし、更に胃が悪くなり始めても構わず脂ものや甘いものをガンガン食べていたので、一度胃の中を空っぽにして病院食並みの食生活にして胃をリセットしたほうが良いと思いまして、昨日の昼食から5食連続で「うどんと白米&おかずは鮭の塩焼き」ばかり食べ続けていたら急に復活(笑)。あれほどしんどかった胃が凄く快調に戻りました。

今月の初旬頃から胃の調子が悪くなったり良くなったりを繰り返していたのですが、先週頃から一気に悪くなり、先週末はもうブログを書く気力もなくなりほぼ横になって死んでいたのですが、思えば胃が悪くなり始める少し前頃から頭痛薬や風邪薬を頻繁に飲んでいたのを思いだし、更に胃が悪くなり始めても構わず脂ものや甘いものをガンガン食べていたので、一度胃の中を空っぽにして病院食並みの食生活にして胃をリセットしたほうが良いと思いまして、昨日の昼食から5食連続で「うどんと白米&おかずは鮭の塩焼き」ばかり食べ続けていたら急に復活(笑)。あれほどしんどかった胃が凄く快調に戻りました。