明日からまた雨ですね。というか、山口は既に降り始めています。

今日も午前中は分別ゴミ出しや灯油を注ぎにアコードで出撃です。

こういうときワゴンは本当に助かります。

そして、今日は久しぶりによく行くドラッグストアでティッシュペーパーの安売りがあったので、娘を連れて大量購入してきました。“お一人様1個限り”だったこともあり、娘と二人でまずはゴミステーション近くのお店で2個ゲット。そして灯油を注ぐGS付近の同じチェーン店でまた2個ゲット。更に娘の文房具を買うついでにその近くの同じチェーン店でまた2個。上手にルートを考えれば効率的に6個が買えたというわけです。

このお店の安売りティッシュは必ずこのエルモア。

150枚入りの安売り(180円程度)は他店でもよく見かけますが、200枚入りの安売り(198円)はそうありません。50枚差は結構大きいですからね・・・

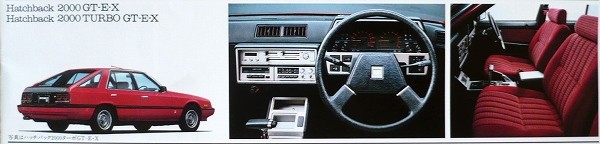

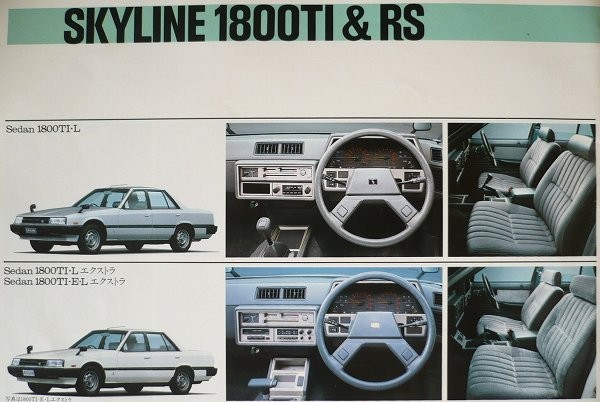

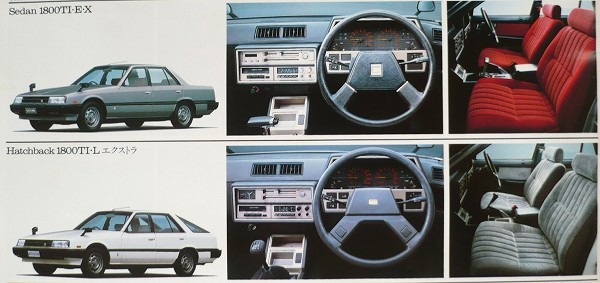

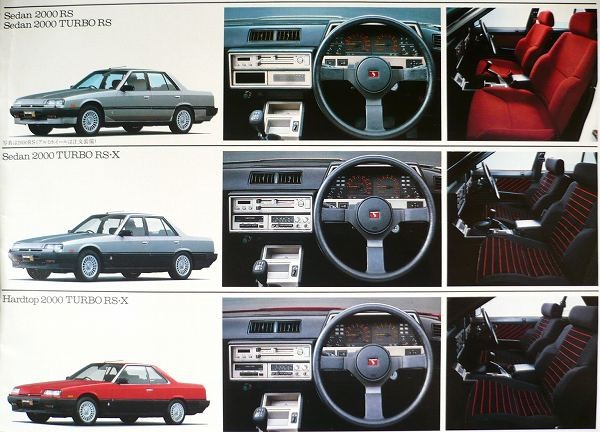

さて、結構沢山の方から読んで頂いている懐かしのカタログシリーズですが、今回は私の2台目の愛車だったDA型インテグラでいってみたいと思います。例のごとく長いので、寝る前や時間のない時に読む内容じゃないと思います(笑)。暇な時にでも懐かしんでいってくださいね。

平成元年(1989年)4月に登場したDA型インテグラですが、みん友さんの中でもこのインテグラに乗られていた方は結構いらっしゃいますよね。

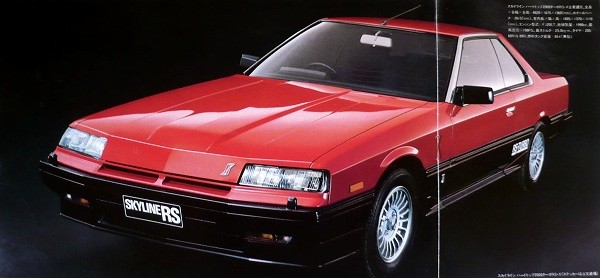

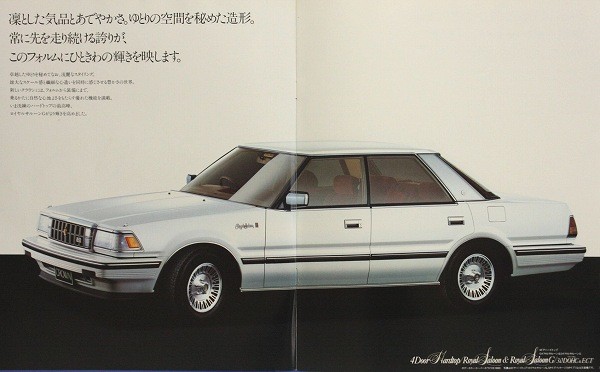

カタログの最初のページを開くと、まずはこれ。元オーナーさんやこのカタログを知っている方は特に懐かしいですよね。まだ発売前だった頃からJRや地下鉄の駅構内でこのポスターが貼られかなり注目されたようですが、映画バックトゥーザフューチャーでお馴染みのマイケルJフォックスさんがCMキャラクターでしたね。私たちの年代にはドストライクな俳優さんと言えるかもしれません。

アメリカでのホンダは非常に良いイメージがあり、マイケルJフォックスさんもホンダのCMなら喜んで出演したいと言われたそうです。そして、なんと彼は以前プレリュードが愛車だったのです。意外とホンダになじみのあった方だったんですね。

キーワードは“エッチ”ですよね。ホンダのHとかけてあるわけですが、ホンダらしさを訴えている印象深いCMポスターですよね。

ただこのフレーズ・・・、みん友さんの誰かを思い出してしまうのは私だけでしょうか(爆)。ほら、この型の黒いインテグラから4型の黒いプレリュードに乗りかえられてて、自他共に認めるエロトークマイスターのあの方ですよ・・・

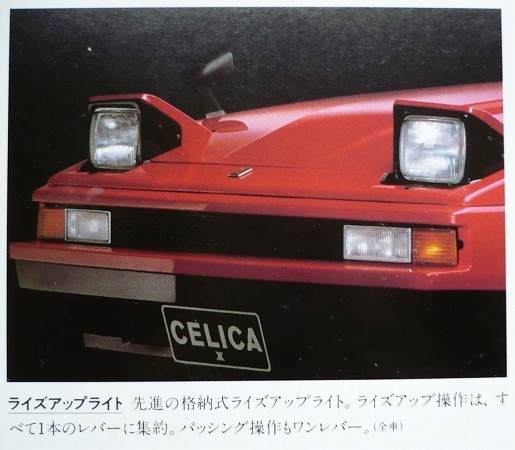

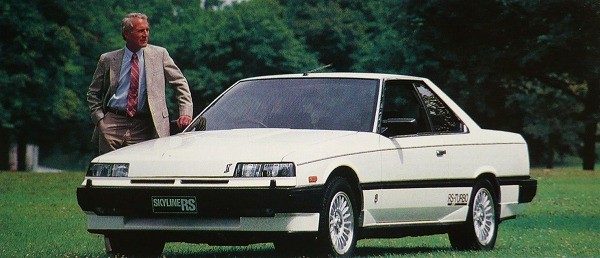

初めてこのインテグラの顔をカタログや雑誌で見たとき、私は“メッチャかっこいい!!”とまでは思いませんでした。目が中央まで寄っていてかっこいいけど精悍とまでは言えない微妙な印象だったんです。でも凄く印象に残る顔でシビックにはない高級感があった・・・。イチロククラスの車とは思えない滑らかに張り出したフロントフェンダーと、ポジション・前照灯・フォグの全てを細長くつなぎ目のないシームレスレンズ内に収めたことで目力のある低くワイドな面構えとなり、格上のプレリュードにも負けない迫力がありましたね。あっという間に好きになりました。

そしてDA型インテグラといえば、私の中ではやはりこのトリノレッドパールが一番好きでした。お友達のwataさんが(こふさんも?)この色にお乗りでしたが、ホンダのワイレッド攻勢はこのインテグラから始まったようなもんですね。私も本当はこの色にしたかったんですが、色々あって結局フロストホワイトにしましたが・・・。

こちらはエアコン・パワステ・パワーウィンドウ・ブロンズガラスなど当時でいう贅沢装備が付かない、いわゆる“漢仕様”のRSi。果たしてこういうグレードが世間から求められていたかは微妙に思えますが、昔はまだこのようなグレードがどの車にも設定されていました。このフリントブラック・メタリックのXSiにはV-テッ君♂さんが乗られていましたね。

特徴的だったのがリヤコンビランプ。下半分はブレーキランプなので赤色は当然として、上半分も外観は薄い赤色ですが点灯するとウィンカー部はオレンジ、後退灯は白に光る・・・。二重構造のレンズになっているのですが、横長のスリムでシンプルなコンビランプはなかなかかっこいいと思いました。

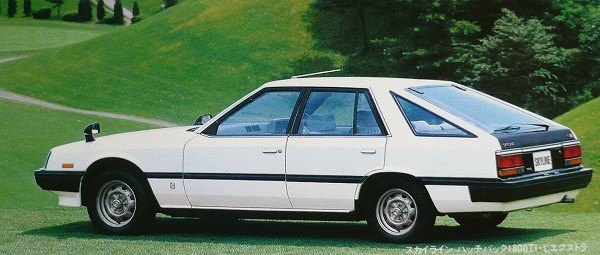

そして国産最大級の大きさを持っていたリヤハッチガラス。先代のクイントインテグラでも製造元の旭ガラスが相当泣いたと言われていますが、新型は更に大きくなってます・・・(笑)。技術の進歩は留まることがありませんね。

アメリカではホンダ車はバックシャンと言われていましたが、このインテグラも後ろ姿はかっこよかったですね。シンプルなテールデッキとそこに配置されるシンプルな横長のリヤコンビランプ。そして流れるように美しいCピラーの造形。KA型レジェンド2ドアHTの流れを汲むこのグリーンハウスは、ゲップが出そうなほど凝りに凝った最近のデザインに飽き気味な私としては、今こそ復活させてほしいと本気で思っています。下半身にもう少しボリューム感を持たせれば、今でも充分通用するデザインですよね。

こちらは4ドアHTで最上級グレードのXSi。

もともとノッチバックが大好きだった私は、このインテグラがデビューしたとき3ドアよりも4ドアのほうが好きでこちらを購入しようかと思っていました。しかし走り好きだった周りの友人から大反対を食らい、私も我に帰って3ドアを購入したのでした(笑)。でも、デザイン的にはこの4ドアHTのほうがよりまとまっていたように思うし、当時のCAアコードや後に登場したCBアコードと比べても、より洗練されたデザインだと思っていました。

そういえば、この時代のホンダはMM思想(マンマキシマム・メカミニマム)が強く、クイントインテグラやアコード、コンツェルトなどどれも皆キャビンが大きくノーズが短い車ばかりでした。シビックから50mm程度伸ばされたコンツェルトとインテグラですが、コンツェルトは居住性アップのためにその50mmを後ろ側(つまりキャビンの後席)に使いましたが、このDAインテグラではスタイリングのために前側、つまりフロントノーズに使ってフロントガラス先端のセミコンシールドワイパーに余裕を持たすなどウェルバランスを求めるデザインになっています。理詰めな車が多い中で理屈抜きのかっこよさを求めたというDAインテグラは、確かに3ドア・4ドアともに真横から見ても非常に前後バランスのよいデザインですよね。

こちらはセカンドグレードのZXi。XSiに迫る充実した装備で、私的にはこのZXiこそインテグラのベストバランスのグレードな気がします。

些細なことですが、グレード名も安っぽくなくてイケてる気がします(笑)。

3ドア、4ドアともにサッシレスのドアを採用していましたが、インテグラがかっこよかった理由の一つにこのサッシレスのドアもあったかと思います。ドアを開けたときに窓枠がないというのは、車格感がワンランク上がる感じを受けますよね。特に3ドアの長いドアではそれを感じました。

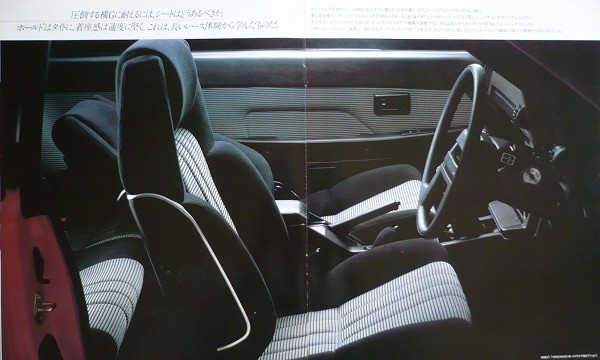

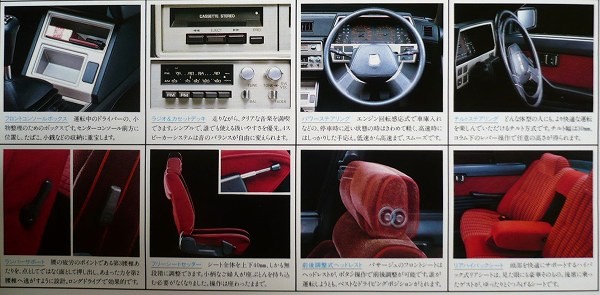

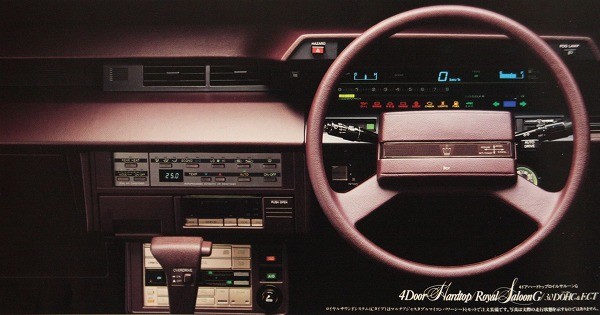

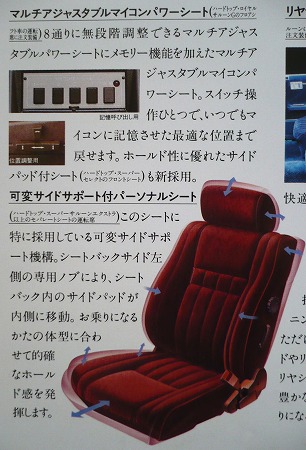

内装もシビックよりもかなり上級感がありました。私の周りにはワンダーやグランドシビック乗りの友人がかなり多かったので、初めてこのインテグラを試乗したときは静かな室内とインパネやシートの上質感に「大人のスポーティーカーだ・・・」とメロメロになりました。

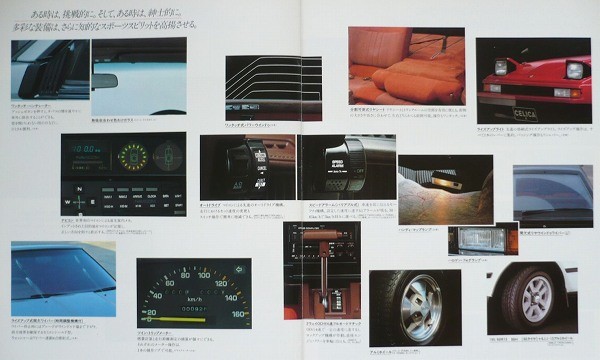

ちょっと残念だったのがこのコックピット画像。なぜかSOHCエンジンであるZXiのコックピットなんですよね。なにしろ1600ccのNAとしては世界初リッター100馬力のインテグラ。タコメーターのレッドゾーンが8000rpmに示されている車はそうザラにあるものじゃないだけに、やはりXSiのMT仕様を画像に載せてほしかったかなぁと個人的には思いましたが、でもこの控えめなところがインテグラのいいところなのかもしれませんね。

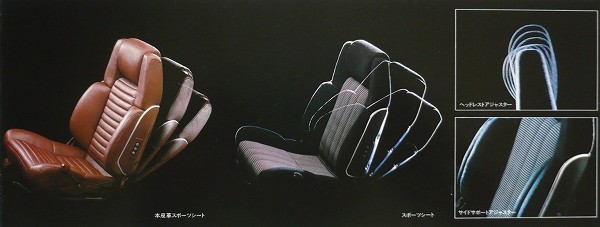

ドライバーを囲むようなインパネもなかなかかっこよかったですが、インテグラの内装で一番好きだったのが、ヨーロッパ調のざっくりとした素材のシートです。表皮デザインもツィードっぽくて妙な色のラインや模様がないのがいい。残念ながらこれはMCで変わってしまったんですけどね。

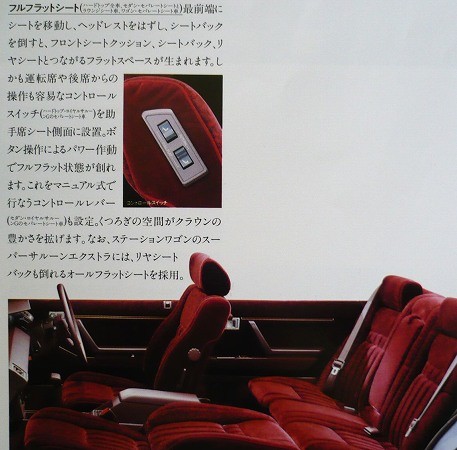

インテグラはフル4シーターだけあって、3ドアでも後席のニースペースはそこそこ余裕がありました。室内長に関しては先代モデルと変わっておらず、全高が下がり、その分着座位置も下げているのでプラマイゼロ。シート高さはシビックとCR-Xの中間位置だそうです。そう思うと、結構インテグラって運転姿勢の低い車だったんですね・・・。

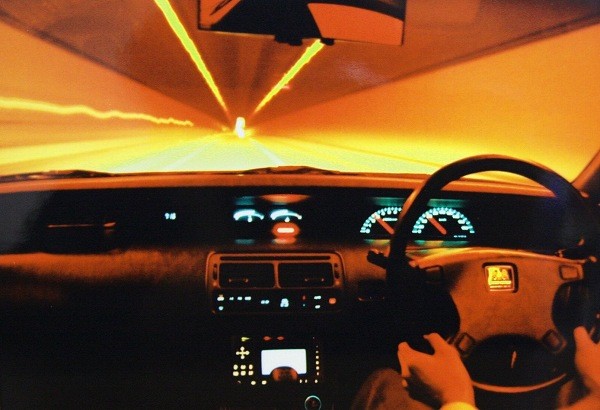

爽快な視界の中にもドライバーズカーであることを忘れていないのはホンダらしいですね。

クイントインテグラの時のインパネはトレーが廃止されていたスラント型でしたが、再びトレー式が採用されたのはアメリカで長時間フリーウェイを走っているとさらされ感が強くて落ち着かないという意見があったからとか。このDA型インテグラに限らずホンダのインパネは異常なまでに低かったので、確かにそういう意見はあって当然かと思います。

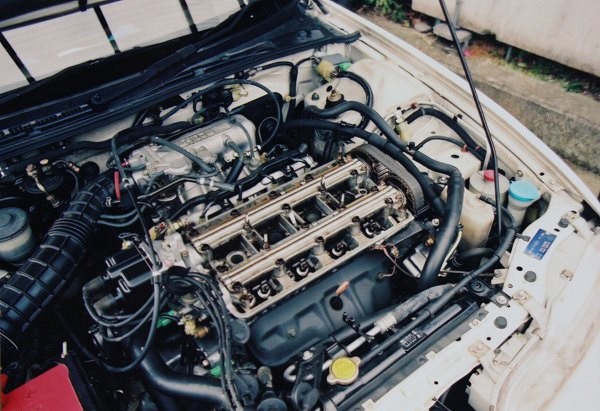

エンジンは何といってもVTEC。世に「VTEC」という商標を知らしめた第一号がこのインテグラであり、このB16Aでしたね。

エンジンは基本的にはB16AとZCの2機種。ZCは先代モデルに搭載されていたDOHCではなくSOHCのもので、PGM-FI仕様とホンダお得意のデュアルキャブ仕様が用意されていました。

SOHC版のZC-PGM-FI仕様のネット120馬力は、よく考えてみれば初期型ZC(DOHC版)と同じ馬力ですから本当は充分凄いんですが、いかんせんB16Aの160馬力が目立ちすぎてZCの素晴らしさが薄れてしまってますね。私の友人がこれを搭載した限定車「ZXiバージョンS」に乗っていたのですが、90mmというロングストロークエンジンだったので充分すぎるほどのトルクを持っていました。ただ、B16Aのスムーズな回転感と比べると街乗りでさえも荒々しく感じるんですよね。やはりどんな名機も世代交代はやってくるものなんでしょうね。

やはりDAインテグラといえばこのB16Aを説明しないわけにはいきません。

◆160ps/7600rm

※いずれもネット値

先代のZCはコンベンショナルな4バルブDOHCエンジンでありながらホンダの意地を見せつけられた非常にエネルギッシュなエンジンでとても魅力的でしたが、B16AはVTECという謂わばギミックを使って圧倒的な馬力と圧倒的な高回転化を可能にした、ZCに負けずとも劣らない魅力的なエンジンでしたね。1.6リッターのNAとしては世界初のリッター100馬力、つまり160psは本当に度肝を抜かれる数値でしたし、その発生回転数が7600rpmってのがこれまた凄かった・・・。ハイカムに切り替わり8000rpmに辿り着く速さは正直ZCの比ではなく、私も購入当初は何度かレブリミットを突いたこともありました。

ZCは90mmのロングストロークエンジンでしたが、同じ排気量で馬力を稼ぐにはやはり回転数で稼ぐしかない。そうなればオーバースクエアがいいに決まっています。結果、81×77.4mmというショートストローク型になり、大きくなったボアにはZCよりも更に大きな吸気33mm、排気28mmのバルブが設けられています。バルブ挟み角は56度と、バリバリのスポーツユニットのディメンションですね。

エンジン屋に言わせれば、当時7000rpmと8000rpmじゃ全く世界が違うらしく、実験的には可能でもそれが量産機となれば振動問題や円滑冷却問題など多くの基本的なテーマが襲ってきたといわれています。

F1エンジンでさえピストンスピードが18m/secだったこの時代、量産エンジンの限界とされていたピストンスピードは20.5m/sec。B16Aのストローク77.4mmを8000回転まで回すとおおかた20.5m/secに近づくため、レーシングエンジン同等のラッピングを施した鏡面仕上げクランクにしたり、応力緩和形状の軽量ピストン、軽量コンロッドなどを採用して4気筒特有の2次振動を抑制するなど、ホンダのエンジンは他社とは精度が一桁違うなんて言われていたのも肯けるものでした。グループA仕様のシビックがピストンスピード24m/secで回していたと言われていたので、このあたりからフィードバックした技術が生かされていたのかもしれません。

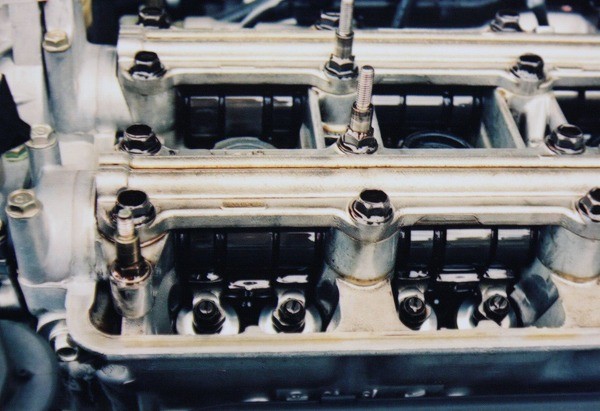

そしてなんといってもVTEC機構。開発段階から社内では「バルタイ」と呼ばれていたそうですが、瞬く間にこのフレーズが世に浸透していきましたね。

低速域と高速域の両立を図る技術は以前から各社色々と試されていましたが、とりわけ日産が発表した吸気カムの位相を変える可変バルブタイミング機構が記憶にあります。NVCSというもので後発のトヨタでいえばVVT。ホンダだとK型エンジンで初採用されたVTCがそれにあたります。

ホンダはそれ以前に2輪のエンジンでREVというバルブ休止システムを実用化させていたようですが、4バルブのうち低速域で吸排気バルブ各1本を休止させるシステムを応用してハイパワー版のVTEC機構が生まれたのは必然だったのかもしれません。バルブ休止型VTECはその後4輪でも多くの車に採用されていますね。

VTEC機構については、もはや説明するまでもないほど車好きには浸透しているとは思いますが一応説明を・・・。知ってる方や読むのが面倒な方は動画まですっ飛ばしてやってください。

図は右側が吸気系、左側が排気系になっていますが、吸気系を左側に置き換えて説明しますと・・・。この機構のミソはバルブとカムの間に「ロッカーアーム」というものを挟みこんだことです。通常は卵型のカムがダイレクトにバルブリフターを叩きますが、図のようにそれぞれのカムに叩かれて独立して動くロッカーアームを設けることによってカムが押さえつけるリフト量以上のリフト量を稼ぐことができるようになります。これは一種のテコの原理で、先代のZCで採用された「スイングアーム」とよばれるものと同じ考え方です。そのあたりは

こちらのブログ を読んでいただけると分かると思います。

これだけだったらただのスイングアームなわけですが、カムに叩かれるロッカーアームの作用点部分に⑩のストッパーピン(吸気側にも排気側にも⑩がある)を設けて、油圧で横に刺したり抜いたりすることで⑤と⑥と⑦それぞれのロッカーアームの作用点がバラバラに動いたり一体化された動きになったりする・・・。

つまり吸気バルブ2本を叩くためのカム③が2個あるのは当然ですが、それは二つとも低速用のカムであり、このカム③がそれぞれのロッカーアーム⑤と⑦の外側部分(作用点)を叩くわけです。二つの③の低速用カムは実はそれぞれが微妙に大きさや叩くタイミングがずらされていてロッカーアームの作用点の形状も変えてあります。低速域に適した微妙なチューニングがされているんですね。④の高速用カムは⑥のミッドロッカーアームを叩いていますが、⑥の下にはバルブがいない。つまりカラ打ちをしていることになります。

⑩のストッパーピンというのは図のように切断されていて各ロッカーアームの中に収まっています。低速域ではこのピンは油圧で押されていない状態でして、形状が違うそれぞれのカムで押されるロッカーアームは作用点もバラバラに動きます。3つに切れている⑩のピンもそれぞれバラバラに動くわけですね。

ところが高回転域になると、油圧によってこのピンが横に押され、カムで押されていない瞬間にピンが横にスライドします。この直後3つのロッカーアームは一体化され、最もリフト量を稼ぐ④の高速用カムとその下にある⑥のミッドロッカーアームだけが接触し、一気にバルブを深く押し叩きます。つまり④が⑥を叩き、⑥は実は⑤や⑦と一体化になっているので⑤と⑦に固定されているバルブが一緒に押し込まれる・・・。ちろんリフト量だけじゃなく開いている時間も微妙に変えてあるのは言うまでもありません。この時、③の低速用カムと⑤・⑦のロッカーアームとは触れることなくカラ振りしている状態です。

と、ここまで書いておいて頼みの綱はやはり動画(笑)。百聞は一見にしかずですもんね・・・。

この動画、とても分かりやすいですよ。

VIDEO

動画を見て気づかれたと思いますが、低速域では左右のバルブのリフト量が異なっています。その量はプライマリー側(動画右側のバルブ)が8mm、セカンダリー側(動画左側のバルブ)は5mm。バルブタイミングもプライマリー側に対しセカンダリー側を10度遅く開き10度早く閉じる、つまりより低速性能寄りのタイミングになっています。

中央の高速用カムに切り替わったあとは中央のミッドロッカーアームによって二つのバルブが同時に押し込まれているのが分かると思いますが、こちらは低速用カムに対し20度早く開き10度遅く閉じるという完全な高回転仕様。この時の吸排気のバルブオーバーラップが90度でバルブリフト量は10mmですから、これは完全にレーシングエンジン並みですね。実際、グループA仕様のシビックと同じカムプロフィールが採用されていたというのですから。

ハイカムの切り替えは、回転数と負荷によって4800~5200rpmの間でバリアブルに行われます。もちろん負荷の軽い領域では4800rpm寄りで、アクセル全開時など負荷の大きい場合は5200rpm寄りでってことです。

その昔、VTECコントローラーなるものがありましたが、私もそれが付いた中学校の友人のCR-Xに乗ったことあり、切り替えポイントが下げてあったのですが、正直得るものは無いと感じました。早々にハイカムに切り替えてもスカスカなだけで、大きな負圧領域で切り替えないと無意味であることがよく分かる一例だと思いました。少なくともそれをするなら吸気系全体を見直してリフト量に見合った吸気量を確保すべきでしょうね。

因みにホンダ技術員曰く、VTEC切り替えの油圧ピンは100回の1回の割合で入らない事があるそうです(笑)。まぁ、その行程で入らなくても瞬時に次の行程で入るので体感的には全く気づかないわけですが・・・。

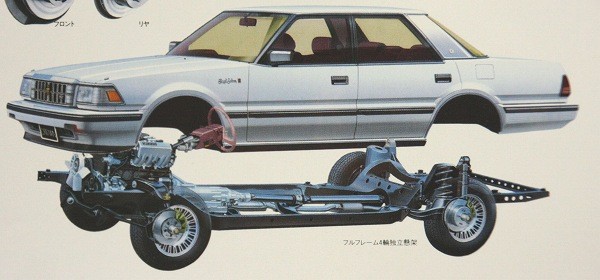

足回りはホンダお得意の4輪ダブルウィッシュボーン。

すでに先発のグランドシビックが4輪ダブルウィッシュボーンで登場していたので驚きはありませんでしたが、ストロークの伸ばされたインテグラの足はロードホールディングの優れたスタビリティ重視の足でした。よくホンダのダブルウィッシュボーンはストロークが短いと言われていましたが、このインテグラからホンダのダブルウィッシュボーンは棚の深い足に変わりつつありました。

ホンダのダブルウィシュボーンは昔から形状が独特で、長手のロワアームやタイヤの上の方にアッパーアームを配置しているのが特徴ですね。Uの字に曲げられたナックルは支持スパンが広いので乗り心地をよくすることができ、又剛性面でも有利で横力によるキャンバー変化も少なくすることができます。ただ、このナックルによるアッパーアームの高さがホンダ車独特の「タイヤとフェンダーアーチの隙間が大きくてスカスカに見える」という事の原因の一つだったように思えます・・・。

リヤのダブルウィッシュボーンも同じく独特(笑)。長いトレーリングアームの中間点で車体と結び、後端はロワアーム、前端は小さなコンペンセーターアームで支持する手法はこの当時ほぼ全車共通でした。今はもっと複雑なリンクでマルチリンクのようなダブルウィッシュボーンになってますけど・・・。

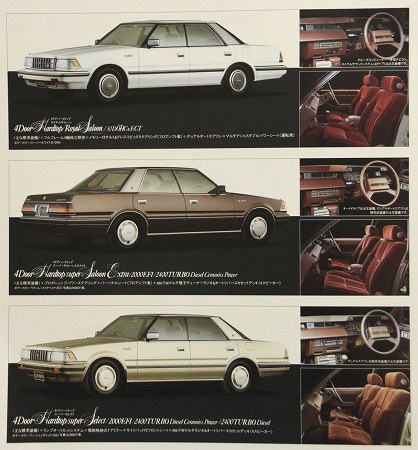

さて、グレード紹介。

3ドアのB16A搭載車はこの2種類で、上級グレードがXSiで廉価グレードがRSi。

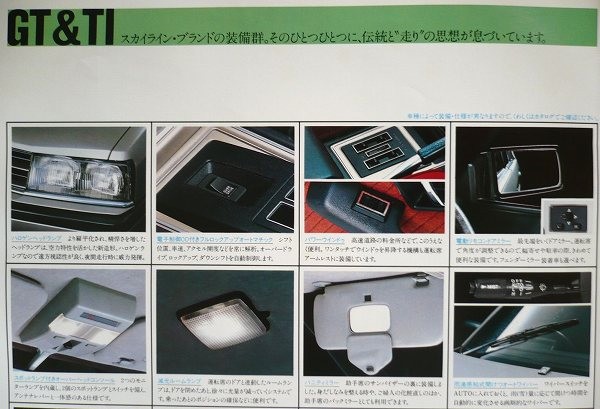

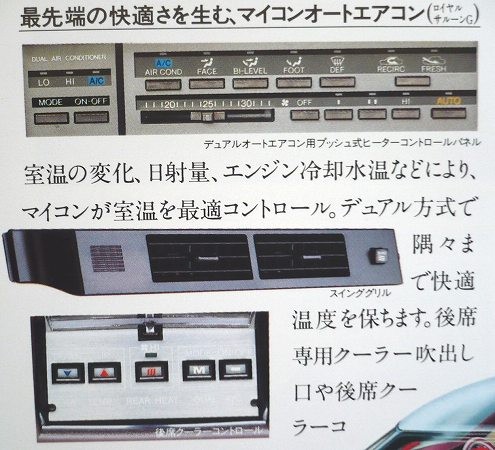

XSiに標準のデジタル表示付きのオートエアコンやパワードアロック、ロッド式のオートアンテナなどはグランドシビックSiエクストラを検討していた私としてはグッとくる装備でした。でもインテグラはオーディオが全てオプション扱い。まぁこの頃はオーディオは社外品を後でつけるのが当たり前な時代でしたから問題なかったのですが。

因みにこのカタログは発売1年後の90モデルのものなので、フロントガラスにハーフシェードが入っています。私が購入した初期型はただのブロンズガラスだったので羨ましかったです。

RSiはパワステ、エアコン、パワーウィンドウなど一切付いてません。

SOHC版ZCのPGM-FI仕様を搭載した2グレード。

装備的にはZXiはXSiと同等ですが、パワステが新機構のリニアアシストタイプじゃなかったりアルミホイールじゃなかったりと、僅かな違いはありました。

RXiはRSi同等のやや寂しい装備で、インテグラの3ドアの売り上げはXSiとZXiでほとんどを占めていたと思われます。因みに初期型はRXiの下にTXiというグレードがありましたが、わずか1年で廃止されこのカタログからは消えています。

こちらは4ドアHT。

VTECエンジン搭載車はXSiの1グレードのみ。4ドアHTにはこの落ち着いたブルーメタがとても似合っていると思っていましたが、一方でワインも似合うなぁと思っていました。

セカンドグレードはZXi。超高回転型のB16Aなだけに、ATで乗るならZXiでも充分ですね。装備的にも同等ですし。

4ドアの一番の売れ筋はZCのキャブレター仕様を搭載したZXエクストラ。ZXiとそれほど変わらない装備で価格もお手頃。スタイリッシュなHTであっても、どうしてもファミリーカー的な扱いを受けるのが4ドアですね・・・。

そして、2年後にマイナーチェンジされました。

後期型から新設定されたのが、4ドアHTにだけ追加設定された1800ccモデル“ESi”。年月とともに下落する人気をセダンで支える作戦はどうやら先代と同じですね(笑)。

4ドアHTではこのESiがトップグレードになりました。エンジンはB16AのVTEC機構を除きストロークアップさせたB18B。DOHCではありますが完全にトルク重視のDOHCですね。

MCでウィンカーをクリア化させるのはこの当時のホンダ車の常套手段でしたね。個人的には私は前期型の顔の方が好きで、それはリヤにも当てはまります。

そして4ドアの2ページを飾るのが最廉価グレードのZXエクストラ(笑)。MC前の売れ行きが一番良かったんでしょうね。確かにこのグレードが一番街に溢れていた気がします。

でもやっぱりDAインテグラといえば3ドアXSiがイメージリーダーだと思っています。低くワイドで流麗な3ドアクーペですよね。

リヤコンビランプは通常のレッド・オレンジ・ホワイトの3色配置に。個人的には初期型のほうが表情として好きでした。

あの頃はとっても扁平タイヤに思えた195/60R14。今じゃうちのダンクでさえ14インチですから、今思うとドーナツパンもいいところだったんですね(笑)。16インチ程度でツライチに履かせれば今でもカッコよく決まりそうです。

インパネの初期型からの変更点は、ハンドル形状・エアコンの温度調整ボタンの無色化(赤と青が透明に)・計器盤の目盛りが小刻みになったことでしょうか。

シートのデザインも変更。私はツィードっぽい表皮だった初期型の方が断然好きでした。

エンジンはB16Aが更にパワーアップ。既にEGシビックでそのパワーアップ版が搭載されていましたが、内容的には圧縮比が10.2から10.4にアップ。カムプロフィールの見直し、インテークマニホールドの拡大や回転限界を高めたクランクシャフトの採用などで初期型よりも200rpm高い7800rpmで170psを発揮。トルクも16Kgmに増えています。当然レブリミットも上げられ、8200rpmまで回るようになっています。回ればいいってもんじゃないかもしれませんが、回した時の気持ちよさはやっぱり走り好きでそれを経験した者だけが理解できる、そういう世界なのだと私は感じました。

そしてもう一つの追加ユニットが1800ccのB18B。排気量アップによってB16Aよりもより低い回転でより太いトルクを発生するこのユニットは140psと17.4Kgmという性能。ディーラーでいち早く試乗しましたが、確かにATとのマッチングは素晴らしく、余力があるなぁと思いました。反面、低~中回転域でも振動がやや大きめに感じ、トルク感は薄いけどスルスルと軽く回転が上がっていくB16Aのほうが印象が良かったのを覚えています。これは後に登場したDC2型インテグラでも全く同じ印象を持ちまして、DC2型登場後にそれに買い替えようと試乗したものの回転感の重さというか振動みたいなものを感じ、どうしても好きになれずにH22Aを搭載した4型プレに浮気した経緯が私にはありました。排気量アップという手法はエンジンが力強くなる一方で、大味で振動面でも劣ってくるという事はよくある話です。B18BやB18CはB16A乗りからするとそういう印象を持つ方がおられるんじゃないかと私は思っています。ただ、インテR用は会社の後輩君の96スペックで運転しましたが、その例には全く当てはまりませんけどね。

後期型からRSi以外の全グレードにオプション設定されたビスカス式のLSD。この頃からサーキットを一緒に走っていたホンダに勤める私の幼馴染が同じXSiに乗っていて、CR-X用のビスカスLSDを多少改造して入れていましたが、ビスカスといえども確かに無いよりは断然マシだと思いました。

最上級グレードの4ドアHTには運転席にパワーシートを採用。ただ、座り心地などを含めたシート自体はあまり褒められるものじゃなかったかもしれませんね。

では後期型のグレード紹介。

B16A搭載はこの2グレード。

ZCエンジンのインジェクションモデルは初期型の2グレードから1グレードに減らされ、代わりにキャブレター仕様のZXが追加されました。やはりどうしても低価格モデルを入れないと売り上げが上がらないんでしょうね。

4ドアは1800ccのESiがトップグレードに。全グレード中唯一のキーレスエントリーやパワーシートが標準です。

XSiもそのまま残されていますが、なんとなくESiとの住み分けが微妙になってしまった気がします。

4ドアも3ドアも、エンジンとグレードの構成がほぼ同じになってますね。ZCのインジェクション仕様搭載車が1グレード、キャブレター仕様搭載車も1グレードに。確実に売れるモデルだけを残し、あとは消すという整理が行われているのがわかります。

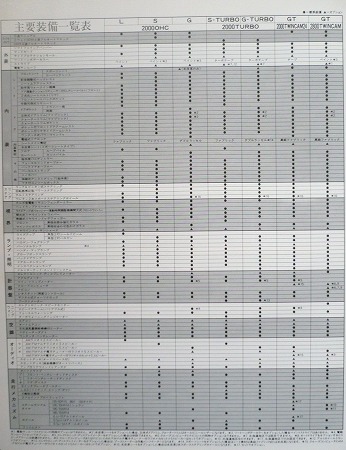

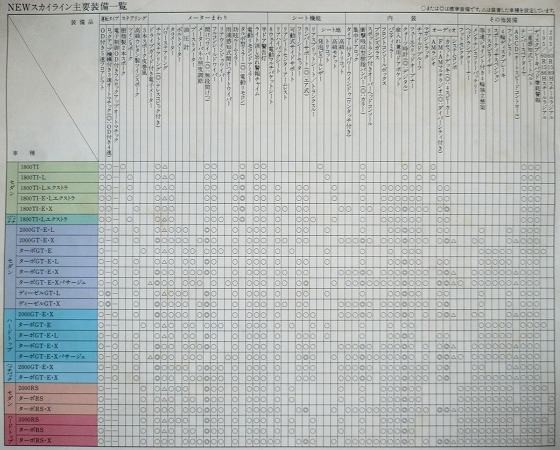

前期型から後期型へのグレード整理がよくわかりますね。この頃のシビックと比べてもかなり少ないです。

ということで、DAインテグラはいかがだったでしょうか。そんなに昔の車じゃないように感じるのですが、思えば私が20歳のときの車です。VTECエンジンの気持ちよさを知り、ガラスサンルーフの気持ちよさもこの車で知り、気が付けばこのインテグラ以降全てDOHC-VTECに乗り、ガラスサンルーフ車に乗っています(4型プレは設定がなかったので非装着ですが)。もう街中では見かけない車になってしまいましたが、こういう都会的なセンスを持った4シータースポーツクーペが今後再び出ると嬉しいですよね。

(前期型3ドア・カッコインテグラ)

VIDEO

(前期型4ドアHT・気持ちインテグラ)

VIDEO

(前期型4ドアHT・調子インテグラ)

VIDEO

(後期型4ドアHT・ESiメイキング映像&CM)

VIDEO