今週の会社帰り、久しぶりに本屋さんへ寄ってカー雑誌を買って帰りました。中学時代は毎月買っていたこのdriver誌ですが、今や650円もするんですね。あの頃は300円しなかった気が・・・。

そして何がびっくりしたって、本屋さんの袋まで有料なんですね。てっきり紙の袋だからタダかと思っていたのですが、今や紙の袋に入れてくれる本屋なんてないのかも・・・。でも本はやっぱり紙の袋に入れてもらうのがいいなぁ。

新しいホンダ車の話はまぁそれなりに読みまして、一番読みたかったのはこのページ。昔のホンダファンはこの年式のホンダ車が大好きですからね。ただ、驚くのはオーナーさんがみんなお若い方ばかり・・・。維持していくのは容易ではないはずなので、その覚悟たるや相当なものだと思います。陰ながらアラフィフのオッサンは応援しております。

そして木曜日は会社帰りにホンダに寄ってアコードのオイル&エレメント交換をしてもらいました。残業せずにダッシュでお店に寄っても、作業が終わる頃は閉店時間。幼馴染と雑談もするので、いつも私のせいでお店の玄関が閉められない・・という状態なので申し訳ない気持ちでいっぱいです(~-~;)。

オイルとエレメントを交換すると静かさと滑らかさが激変しますね。「あ~、やっぱりこのエンジンが最高だわ~~」と思う瞬間です。ホント、28万Kmオーバーのエンジンとは到底思えないものがあるわ・・・。

毎回オイル交換直後に思うのですが、エンジンがもっとも滑らかで静かに回ってくれる時って、エンジンが暖まった状態で冷えた新品オイルを入れた時なんですよね~。エンジンもオイルも冷えた状態だともちろん滑らかじゃないし、エンジンが暖まってオイルにも熱が加わるとそれなりに音が大きくなってくる。そう考えると、エンジンが暖まってもオイルは熱の影響を受けず粘度の高い状態を保てるものがいいのかなって思ってしまいます。サラサラしたオイルは高性能でもしっとり感がないので、意外と鉱物油で粘度の高い高性能なものがいいのかな・・・・

店頭に置かれていた新型オデッセイ。雑誌やCMを見た時は

「またホンダはやらかしたな・・・」と思っていたのですが、実車を見たらそうでもなく、意外と悪くはなかったです。拒絶感のあった六角形グリルもそう悪くはなく、ヘッドライトもシャトル風で嫌いではなかったのですが、ボンネットフードが以前よりも水平になり、ボンネット先端からグリルに繋がる部分の厚さが増しているところは違和感がありました。

あとは、リアのスライドドアがゼスチャーで開くのが売りみたいで私も試してみましたけど、家電と同じで自動車の便利装備もいよいよ飽和ぎみになってきたなという印象です。ミニバンに乗らないので私だけがそう思うのかもしれませんが、正直手でノブを引く今のパワースライドドア以上のメリットって一体何があるのだろうと思ってしまいました。

そして新型N-ONE。WEB上で見た時は「全然変わってないじゃん」と思ったのですが、実車を見ると確かに変化は少ないけど結構カッコよくなってるなぁと思いました。

試乗車はRSの6速MT車でした。閉店時間を過ぎていたので試乗はできませんでしたが、ダンクのオイル交換とオイル漏れでまた近々寄るのでその時に乗ることにしています。

運転してみたいのはRSですが、外観で私がいいなと思ったのはプレミアム。グリルのデザイン変更が意外と効いていて、特にプレミアムは高級感が増しているように思いましたが世間のウケはどうなんでしょうね。唯一残念なのはフォグランプ周りの四角いメッキが今一つマッチしていないと思えた事くらいでしょうか。まぁ好みの問題ですけどね。

内装や価格についても色々思うものがありますが、長くなるのでまた別の機会にでも・・・。

それよりなにより、この日私が欲しかったのが新型N-ONEのこのアクセサリーカタログ。

その中のこれ。

いやぁ~~、こういうの大好きなんですよねぇ。純正ステッカーチューンはインテグラの頃からやってて、DA6インテグラではEFシビックSiR用の「DOHC-VTECサイドステッカー」とEFシビック35XTリミッテド用の「Limited Edition」トランクステッカーを、そしてBB4プレリュードとCF4トルネオには4型プレ後期型用の「DOHC-VTECトランクステッカー」を、そして今のアコードにはUSシビック用「DOHC-iVTECサイドステッカー」を貼っていますが、まさかN-ONEでこんな懐かしいステッカーを発売するなんて感動ものです。でも、TURBOの逆文字は私の中ではスカイラインジャパンや30スカイライン、S110シルビアなどのイメージが強いですね。ホンダとしてはシティターボなんでしょうけど・・・。

N-WGNはサイドがプレーンすぎてちょっと寂しいのでこういったステッカーを貼りたいのですが、こんなアラフィフ世代の弄りを勝手にしたら奥様は嫌がるかも・・・・(~-~;)。

今日は色々な用事が詰め込まれた一日でしたが、同じ町内に住む親戚からN-WGNのエアエレメントとバッテリー交換を以前から頼まれていたので随分前に買っておき今日の午前中に作業を済ませました。アイドリングストップ用は値段が高いと聞いていたのですが、カオスでネット価格が8000円台と意外と安かったです。

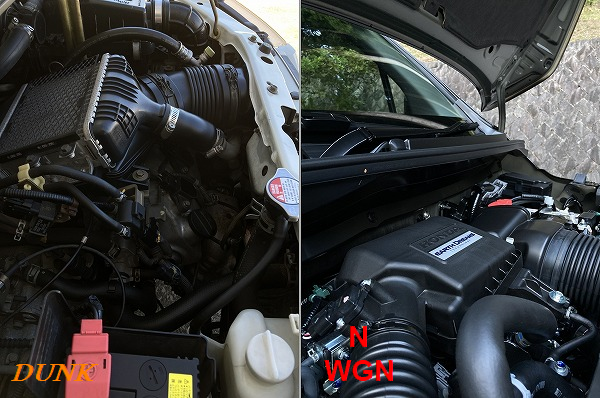

ちょっと驚いたのが、N-WGNカスタムは先代もボンネットインシュレーターが貼ってあるのですね。我が家のN-WGNカスタムも貼ってありますが、新型N-ONEはプレミアムでさえ無いのでてっきり軽としては高級装備品なのかと思っていました。ってか、ラグジュアリー性のあるN-ONEプレミアムこそ貼るべきでしょ・・・。

今回はメモリーバックアップを使用しました。我が家の車だったらエンジンかけっぱなしで交換してますが、よその車だしナビがリセットされたらそれこそ責任とれないので、正規の交換要領で行いました。でも、これがあると今後我が家のN-WGNでも助かるので買ってよかったです。

交換はサクッと完了。メモリーバックアップも使いやすく、ネットでは結構ボロカスに書かれている商品ですが、要領さえちゃんと抑えていれば全く問題のない商品だと思いました。ちょっと高い気もするけどね・・・。

因みにアイドリングストップ車はバッテリーの充電監視を行っているので、交換後はちょっとしたおまじないでリセットをかける必要があるのがちょっとばかり面倒です。

さて、以前のブログでダンクとN-WGNの技術進歩の差を「ジェネレーションギャップ」という題目でネタを書いたのを覚えている方もおられるかと思います。その中で、それぞれのリアサスペンションについて簡単に触れたのですが、今日はその話を少しだけかみ砕いて書いてみようと思います。興味のない方はここからはスルーしてくださいね。

ダンクとN-WGNのリアサスは、それぞれ見た目は随分と違いますがどちらも「トーションビーム式」と呼ばれるサスペンションで、恐らくこの形式を耳にすると「安上がりで済むサスペンション」とか「独立懸架よりも劣る性能」、或いは「軽自動車用のサス」といったイメージがあるのではないでしょうか。ある意味正解ですが、トーションビームも昔に比べたら進化していて意外と奥の深い動きをしているんだなと思ったりもします。

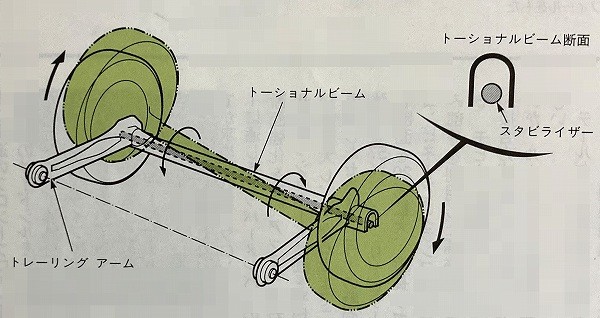

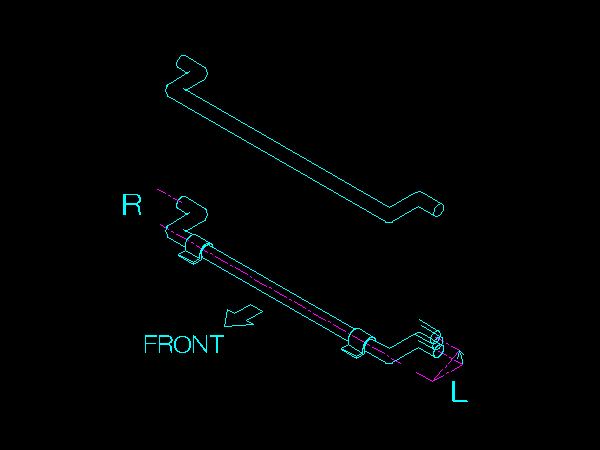

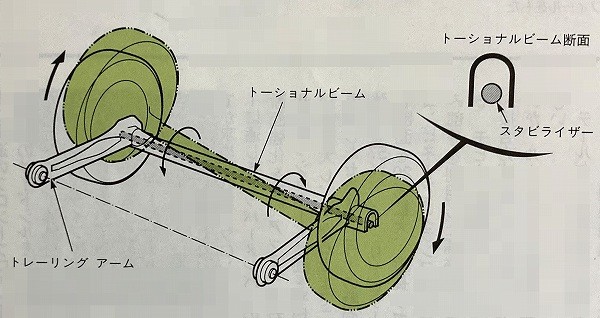

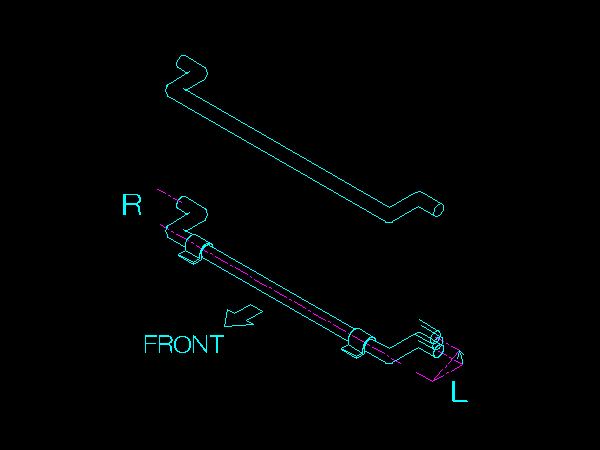

これはJA4ライフのリアサスで、我が家のJB3ライフダンクもこれと全く同じ形状のサスになります。

基本的には、左右輪を捻じれる鋼材で繋げていればそれは全てトーションビーム式となるわけですが、ビームの位置の違いによっては名称や特性が異なってきます。ダンクに採用されいるこのサスは、ホンダのカタログだと単に「車軸式」と書かれているのですが、細かく言えばトーションビーム式の「アクスルビームタイプ」、或いは「3リンク・リジットアクスル」と呼ぶ方が識別しやすいと思います。このあたりは後述するとして・・・

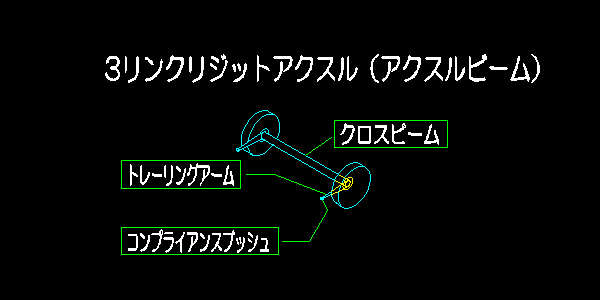

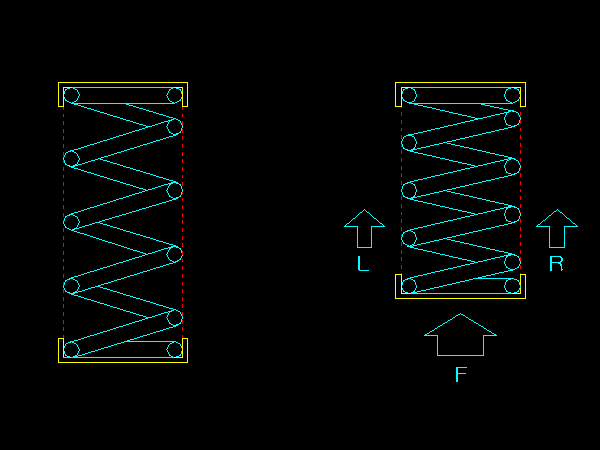

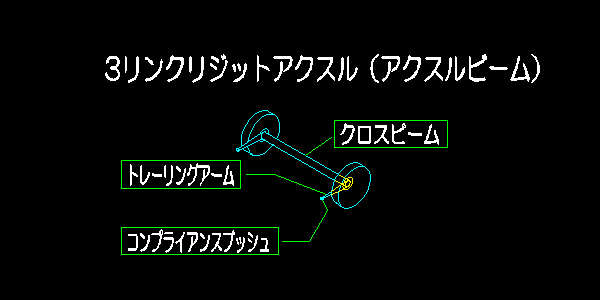

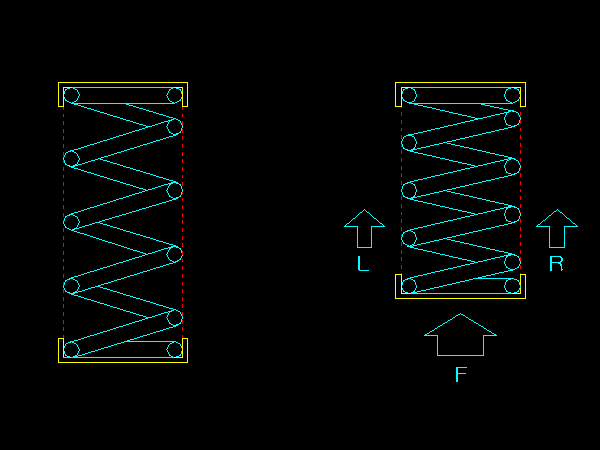

そのダンクに採用されている「3リンク・リジットアクスル」というリアサスの構成はこの絵の通り。絵では左手が進行方向になります。

見ての通り、左右にある2本のトレーリングアーム(訳すと引きずるアーム?)とトーショナルビーム(訳すと捻じれる束?)を固定させて“コの字状”にしたのがこの3リンク・リジットアクスルです。車体と連結されるのはトレーリングアームの前側にあるコンプライアンスブッシュのみで、後ろ側はフリー。もちろんショックアブソーバーとスプリングがサスのフレームと車体との間に挟み込まれていますけどね。

絵を見ればイメージできると思いますが、例えば走行中に両輪とも同時に段差を乗り越えた場合トレーリングアームの連結部(コンプライアンスブッシュ)を支点にして後輪がパタパタと僅かに円弧を描きながら上下するわけですが、左右で違う段差を乗り越えた場合、トーショナルビームが雑巾搾りの様な捻じれを起こしながら左右の車輪がバラバラに上下するのが想像できるでしょうか。トーショナルビームに回転捻じれが起こる理由が分かりにくければ、左右それぞれのトレーリングアームがコンプライアンスブッシュを支点にして円弧を描いてパタパタと上下しているのを想像すると分かりやすいかも。トーショナルビームが捻じれますよね?

しかし、ここで重要なことは、3リンク・リジットアクスルで最も捻じれる部品はトーショナルビームではなくトレーリングアームということです。なのでトレーリングアームは薄い鉄板でできています。これも後述しますね。

そしてもう一つ想像できることは、このサス構成でコーナーリングすると、グリップするタイヤに対し車体は慣性力で外側へ放り出されようとするため、トレーリングアームの連結部から後ろが湾曲してしまいますよね。湾曲すると何が問題かと言うと、コーナーリング中の外側のタイヤ(右コーナーであれば左後輪)が逆位相となりスピンに陥りやすくなります。そりゃそうですよね、例えばハンドルを右に切って右コーナーリング中、後輪のトレーリングアーム先端(車軸付近)が車体よりも内側に入りながら曲がっていけば、それは4WSで言えば逆位相状態。前輪だけでなく後輪も積極的に曲がろうとするので、ハイスピードであればスピンに陥ります。

そこで、上の絵では省いてる「ラテラルロッド」というものを追加して捻じれを防いでいます。

百聞は一見にしかず・・・、うちのダンクのこれを見れば分かりやすいと思いますが、後輪が左右に振られないように車体とアクスルビーム側を棒で連結させていますよね。それぞれの連結部はもちろん可動するのでタイヤがストロークした時も問題はありません。2本のトレーリングアームに加え3本目のリンクとなるのがこのラテラルロッド・・・、だから3リンク・リジットアクスルと呼ばれています。

しかし、これを見て気づいた方もおられると思います。ラテラルロッドは斜めに取り付けてある為、ストロークした時はラテラルロッドのアクスルビーム側は円弧を描いて動きますよね。つまり段差を乗り越える時、タイヤは斜めにストロークしていく・・・・。悪路でダンクの後席に座っていると、気持ちの悪い上下運動を感じます(笑)。

トーショナルビームの断面構造がこれで分かりますね。水平直角方向の曲げには強く、しかし捻りはスムーズに起こるように鋼板製の逆U字構造となっています。ただ、スムーズに捻りが起こるという事はコーナーでロールが大きくなるという事でもあるので、スポーティに振ったダンクはU字構の中にスタビライザーが内蔵されているのが分かります。

トレーリングアームのアップ画像。後輪の前方で車体と連結されているのが分かりますね。まさに後輪を引きずるアーム、「トレーリングアーム」です。

コンプライアンスブッシュ側から見たトレーリングアーム。薄い鉄板である事が分かりますよね。前述したように、3リンクリジットアクスルはその構造と捻りのメカニズムが故にトレーリングアームが充分に捻られる必要があり、だからこそラテラルロッドも必要になるわけですね。

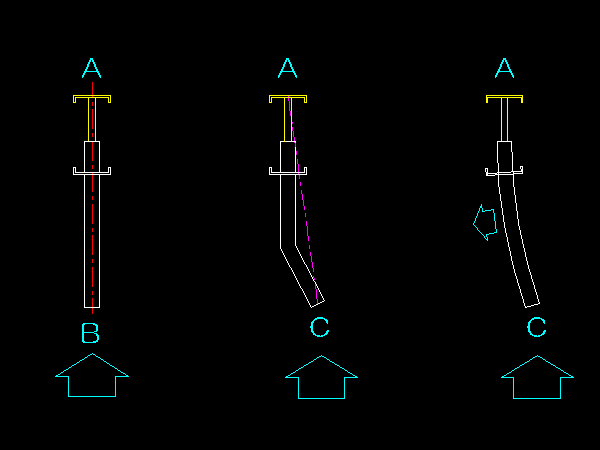

再度おさらい。

このサスの構造は、左右にある2本のトレーリングアームと、車軸ラインにあるトーショナルビーム(クロスビーム)を固定させたコの字状のもの。車体と連結されるのはコンプライアンスブッシュのみです。

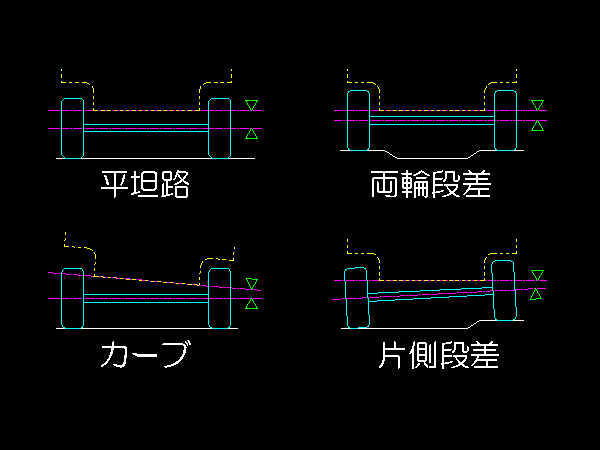

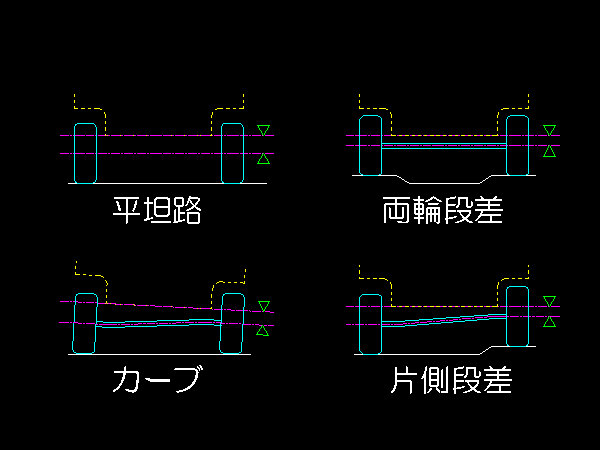

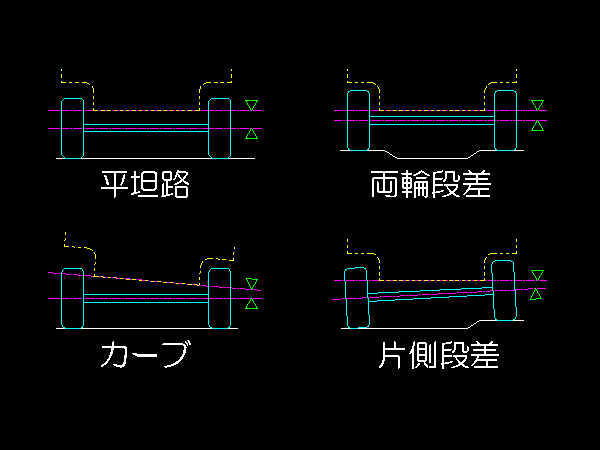

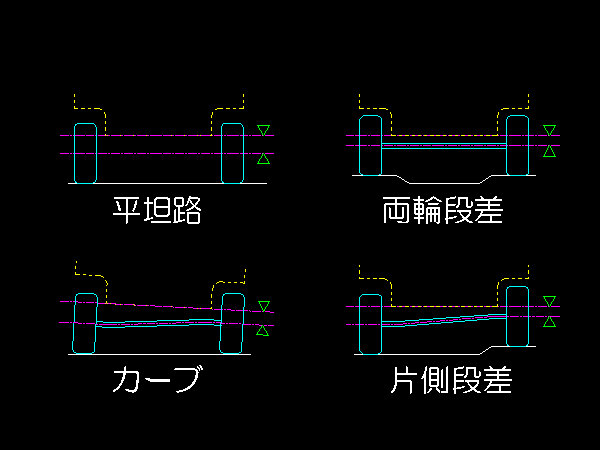

3リンクリジットアクスルにおける車体とタイヤ、そして路面との関係。

このサスの唯一の美点は、クロスビームが車軸ラインにあるためカーブでロールした時にタイヤの対地キャンバー変化がゼロであるという事ですね。想像できるかと思いますが、この時大きく捻られているのは車体とクロスビームを繋いでいるトレーリングアームです。この絵(カーブ時の絵)で言えば、向かって左側のトレーリングアームは車体との連結部は上にねじれながら持ちあがり、ビームとの固定部はそのままの位置を保持・・。逆に向かって右側のトレーリングアームは車体との連結部が捻じれながら下に沈み込み、ビームとの固定部はそのままの位置を保持。左右のトレーリングアームは円弧を描いてそれぞれ上下するのでビームは雑巾絞りの様に捻られる、というわけです。

同時に両輪へ段差の入力が加わった場合(右上の絵)、トレーリングアームのおかげで車軸部がパタンと持ち上がるわけですが、この時円弧を描くように動くラテラルロッドによって車軸部(つまりタイヤ)は斜め上にストロークしてしまうことは先ほど書いた通りです。

片側だけに段差の入力が加わった場合(右下の絵)、車体は慣性力で水平を維持するわけですが、車軸は水平す直方向の曲げに強いアクスルビームによって曲がらないため、タイヤは斜めに接地することになります。

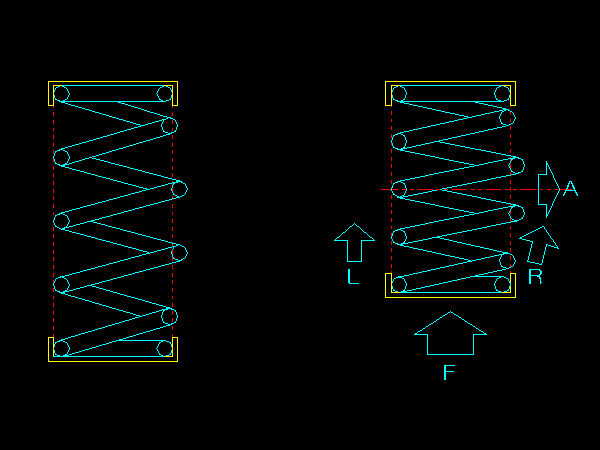

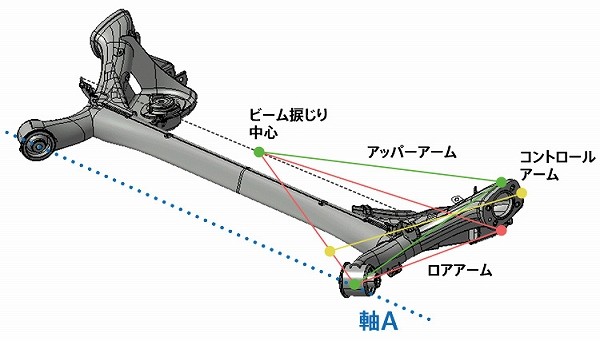

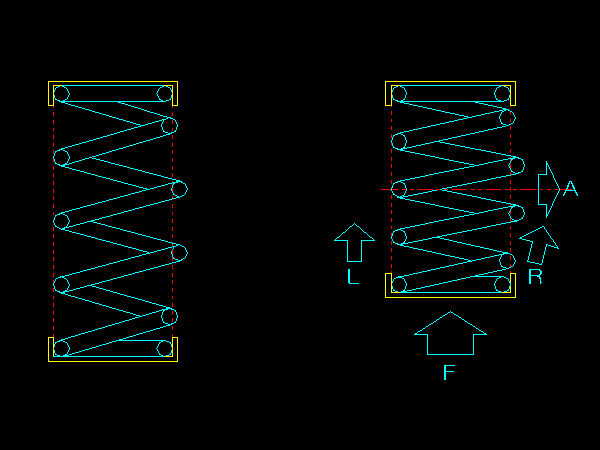

さて、トーションビーム式には種類があると冒頭で書きましたが、クロスビームがトレーリングアームの連結部側に固定されているものもあり、それがこの「ピボットビームタイプ」というものです。コーナーリングでトレーリングアームの湾曲を防ぐラテラルロッドを車軸ラインに設置できないため、トレーリングアームはかなり強固な構造にして湾曲しない構造になっており、ここの捻じれが起こる動きはしません。

このタイプのサスを採用している車を私は知らないのですが、正直メリットの少ない方式に感じます。

ピボットビームタイプは採用している車が無いも同然なので説明は簡単に・・・。

このサスはトレーリングアームを捻じらせる事ができないので、左右の軌道差の吸収は全てクロスビームが担います。つまりクロスビームがペラペラな構造になっていて捻じれているということです。

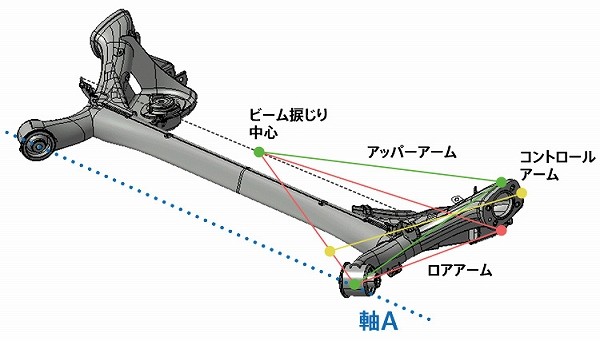

さて、これはN-WGNのサスペンション。サス形式はカタログで「トーションビーム」と書かれていますが、まぁ一般的にトーションビームと言えばH形状であるこのタイプが頭に浮かびますよね。

左右を繋ぐビームの位置は、ダンクのアクスルビームタイプよりは少しだけ前にあり、でも先ほど書いたピボットビームタイプよりは後ろ側にある、という感じでコンプライアンスブッシュ部と車軸ラインの中間点あたりで左右をビームで繋げていますね。なので、ダンクと違ってショックアブソーバーが一番後ろに取り付けてあります。

因みに我が家のN-WGNはターボ車なので、ビームの中にスタビライザーが這わせてあるのが分かると思います。

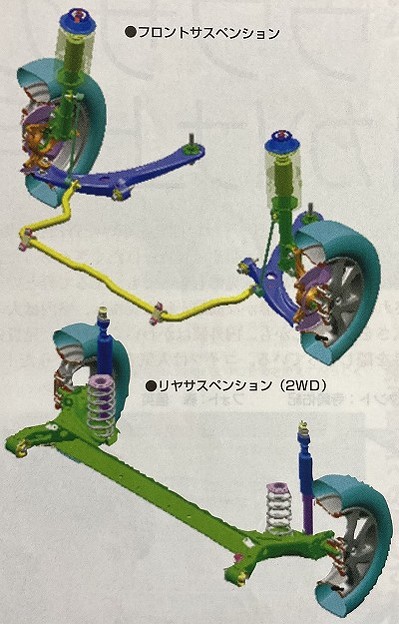

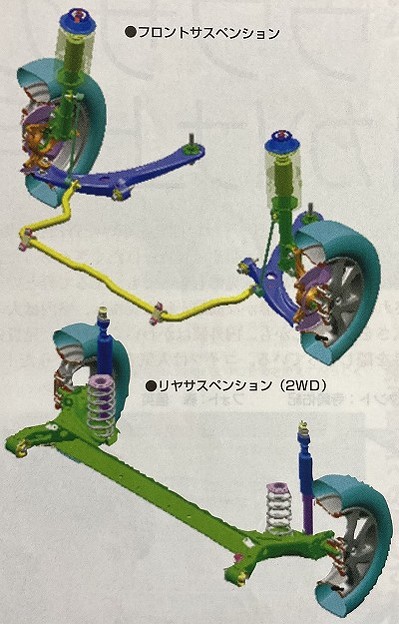

これはダンクの次のモデルであるJB5ライフの前後サスで、下の絵がリア用です。トーションビームの骨格はH形状のプレス成型品とするのが今や当たり前なわけですが、車体との連結部であるコンプライアンスブッシュがトレーリングアームの前先端部分にあり、そこを中心にパタパタと骨格が動くというメカニズムは他のトーションバー式と同じですね。

そしてこれがN-WGNのトーションビームサスペンションの骨格。先ほどのライフ用と大きく違っている部分があるのですが、それがどこだか分かるでしょうか。答えは、車体連結部であるコンプライアンスブッシュの向きです。左右の向きがハの字になっていて車体に対し斜めに取り付くようになっていますよね。

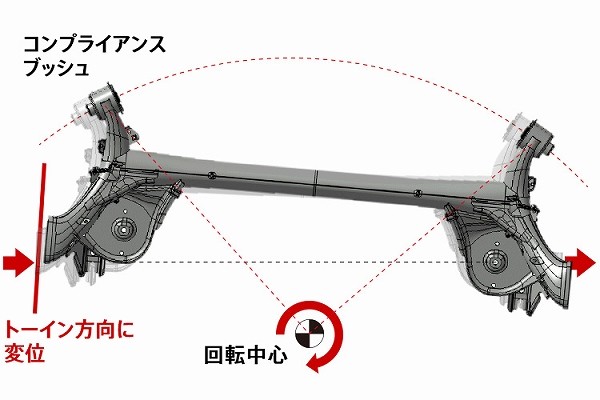

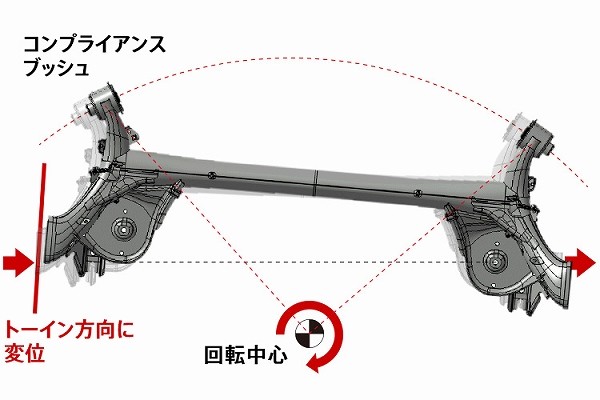

ホンダのホームページから頂いたフィットRS用のトーションビームサスペンションの絵です。この様にコンプライアンスブッシュをハの字にして車体へ取り付けるには理由があります。

車というのは、例えば右にコーナーリングするとタイヤはグリップして軌道を外れまいとするのに対し、車体は慣性力によって左側へ膨らもうとします。つまり、ダンクの3リンクリジットアクスルであればコンプライアンスブッシュから後ろ側にあたるトレーリングアームが湾曲してしまい、後輪が前輪と逆位相になってスピンしやすくなるという説明を先ほど書きました。

このコンプライアンスブッシュにかかる左右方向の力を逆手に取って、後輪を前輪と同位相にしてやろうとするのがハの字状のトーションバー式サスペンションです。

上の絵の様に、ハの字状にしたコンプライアンスブッシュ部を僅かですが動く様にしておくとどうなるか・・・。仮に右コーナーを旋回した場合、タイヤはグリップして軌道を外れまいと粘ります。一方車体は慣性力で左側へ傾き左外へ放り投げられる力が働きます。すると、コンプライアンスブッシュで連結されている車体が左側へズリッとずれてしまいます。逆に言えば、車体から見たらコンプライアンスブッシュ(つまりH形状のサスペンションフレーム全体)が絵の様に右側へずれるという事でもあります。そうすると、サスペンショフレームは円を描く様に右側へ回転し、結果後輪が少しだけ右側へ向く・・・。それはつまり前輪と同位相になり、やや曲がりにくくなる=スピンしにくくなる、ということです。

こういったコーナーで後輪を安定させる手法は何もトーションビーム式に限ったことではなく、アームを持つストラットだったりダブルウィッシュボーンでも行われている場合が多いです。

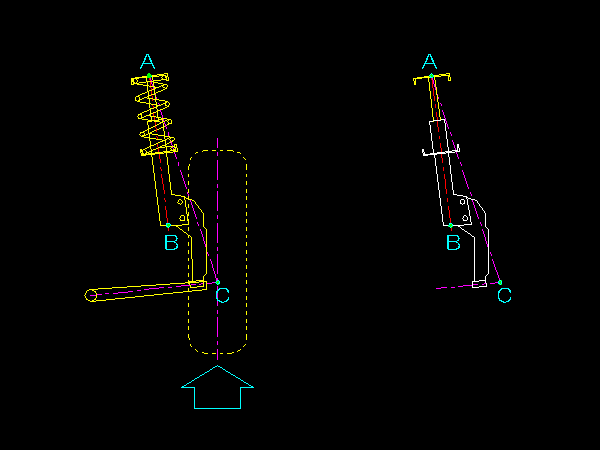

こちらもホンダのサイトで頂いた画像ですが、例えばS660の後輪のストラットでも、2本のロアアームの中間点とダンパー上部付け根を結んだラインがタイヤの接地センターよりも後ろにきていれば、それはコーナーでタイヤへ外(横)からの力が加わった時に各サスペンションリンクのブッシュがたわんで動いたとしても、モーメント的に後輪が前輪と同位相の向きに変化するわけで、こういうサスであればちゃんとスピンに陥りにくい設計がされている良いサスペンションという事になります。

トーションビーム式はサスペンションリンクがないためアライメント調整も基本的には不可で、そのためアライメント変化には目を向けられない地味なサスなのですが、実はハの字状のコンプライアンスブッシュ部を中心にした目に見えないリンクによってトーとキャンバーに変化が付けられています。そこのチューニングは、ハの字の角度だったりビームの位置だったり車輪取り付け部の形状だったり・・・。ダブルウィッシュボーンなどと違ってリンクのない一体化されたサスペンショフレームなので、実はそこのチューニングの難しさはダブルウィッシュボーン以上だとホンダのサスペンション設計者も言っていますから本当に奥の深いサス型式なんだなと改めて思いました。

因みに、ちょっと話がずれるようで実はずれてるわけでもないのですが、スタビライザーの原理はご存知の方が多いと思います。クランク状に曲げたシャフトの前側を拘束し、シャフトの両端に上下方向の力を加えるとパタパタと軽く動くけど、シャフトの片側を押さえつけ反対側をグイ~と持ち上げれると捻ることになるので結構硬い・・・。直線の悪路では乗り心地を損なうことなく凹凸を乗り越えられ、カーブになるとロールを抑えられるのは、このスタビライザーのおかげですよね。

そう考えると、トーションビーム式のサスフレームはある意味スタビライザーと同じ原理を応用しているともいえますよね。トレーリングアームの原理も盛り込まれてるし。

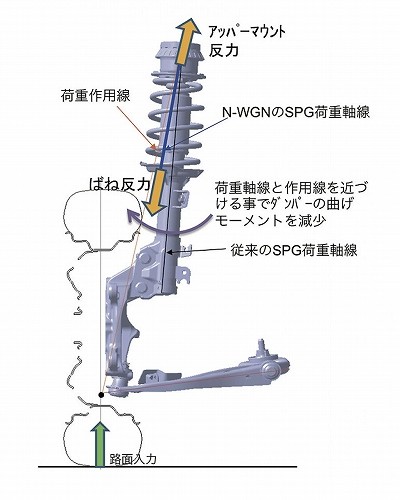

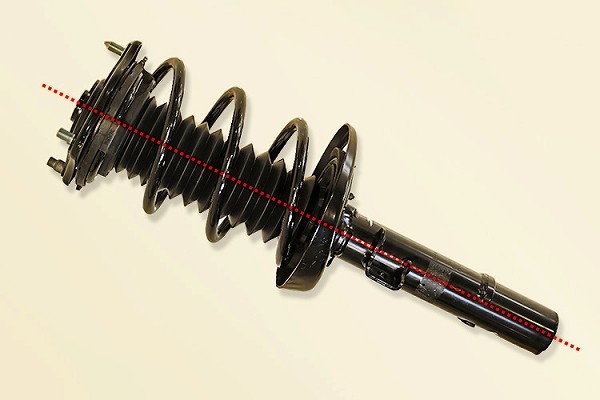

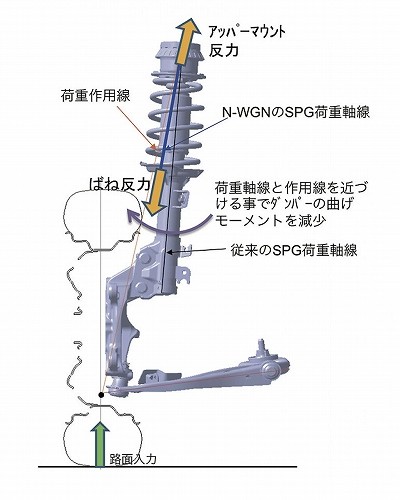

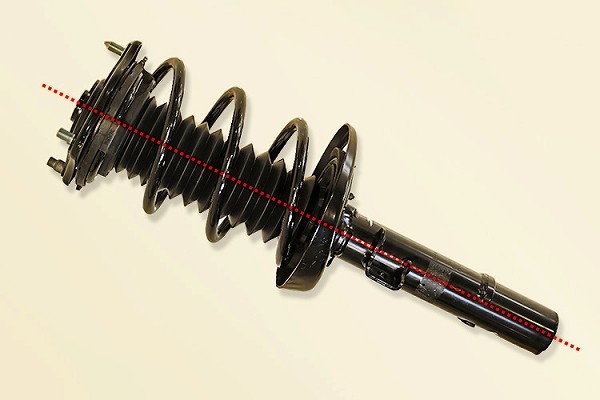

さて、後輪の話しついでにN-WGNのフロントサスについてもちょっと触れておきたいと思います。コンベンショナルなストラット式ではありますが、ホンダの軽としては初採用の「サイドフォースキャンセルスプリング」の話しです。

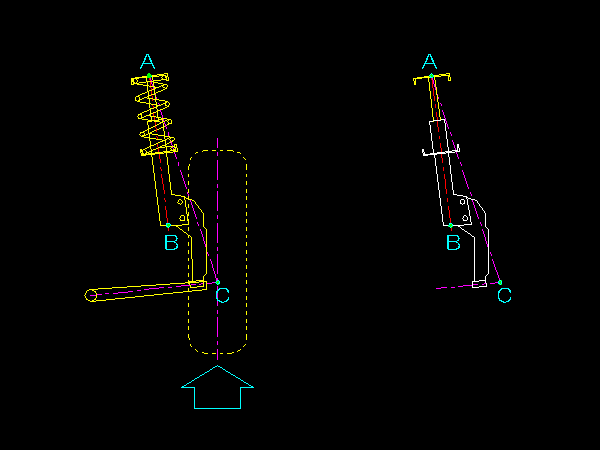

ホンダの仕様説明画だとちょっとゴチャゴチャ書かれて分かりにくいかもしれないので、私なりに分解した絵にしてみますね。

ダンパーがスムーズに動くためには絵のA-Bのライン上で力が加わるのがベストなわけですが、実際はタイヤの接地面が随分と外側にくるためA-Cのライン上で力が加わりながらダンパーが伸縮しています。

ダンパー単体で見ると、A-Bラインで入力があるのがベストですが、実際はA-Cラインで力が加わります。そうするとダンパーロッドが内側に曲げる力が作用してスムーズな動きを阻害してしまいますよね。絵の様にロッドが曲がる事はありませんが、内部のピストンなどに横方向の力が働き抵抗が生じます。

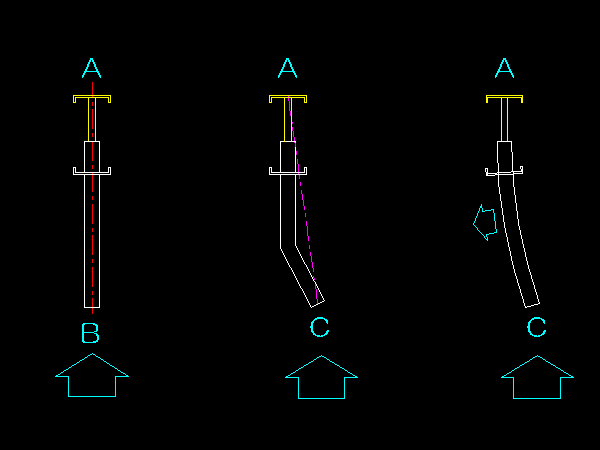

一方でスプリングの動きはというと、通常このようにスプリングの外周では均等に上方向への力が働いています。

そこで、スプリングの右側部分だけ少し飛び出る様な形状(楕円巻き)にしてやるとします。これを圧縮させると、スプリング全体に右寄りの力が発生します。

右寄りの力はスプリング上下間のどのあたりで多く発生させるかも調整でき、この絵の様に半分より下側で発生させることもできます。

つまり、こういったオフセットスプリングをダンパーにセットすることでダンパーが内側へ曲ろうとする力をキャンセルでき、結果ダンパーの動きがスムーズになるということですね。

純正の足回りはとても地味な印象で、ついつい車高を落としたくなって社外品に交換したくなりますが、こういう走りや乗り心地の質につながるものも捨てがたく、N-WGNの乗り味がこれまでのNシリーズと比べて格段によく感じるのもこういった努力によるものなのかなぁと感じるんですよね。

ということで、今回のサスペンションのお話はいかがだったでしょうか。昔は「サスペンションはやっぱりダブルウィッシュボーンでしょ!」なんて思っていましたが、いやいやトーションビームもストラットも結構進化していて、軽自動車の乗り味のレベルが格段に上がっていくこの先が益々楽しみになってきました。

長いブログを最後まで読んでくださり、ありがとうございました。