今日から山口国体の開催ということで市内の陸上競技場では開会式が行われました。うちの奥様はメイン会場となるここからとても近い場所で働いているため、目の前の県道が交通規制となるということで車通勤ができず、私が近くまで送り帰りも近くまで迎えに行きました。天皇皇后両陛下も来られたため、朝から市内は大渋滞。警察総動員という感じでした。

天気は多少暑さがあるものの秋らしい空が広がり、スポーツしやすい一日になったと思います。

さて、今回の懐かしみシリーズは

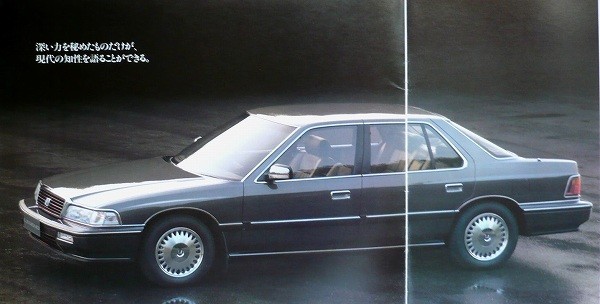

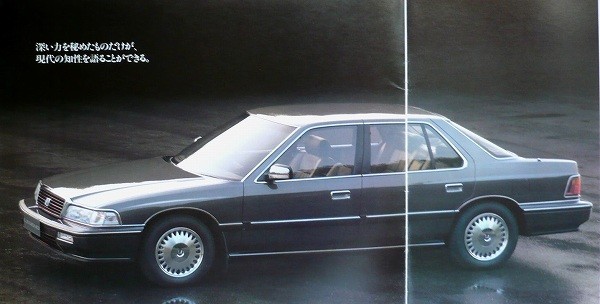

以前予告していた通りホンダ初の6気筒車である「初代レジェンド」です。ホンダ好きな方の一部はもしかしたら「6気筒なんて、そんなに興味ねぇわ…」って思われるかもしれませんが、ホンダが初めて手がけた高級車ということで独創的なメカニズムが多く、又エンジン屋であるホンダが作る6気筒は他社とは一味違うものでした。

なんとなく存在感の薄いレジェンドですが、初代レジェンドの魅力を私の知る限りではありますが、個人的な印象を添えながら熱くご紹介したいと思います。いつも申しておりますが、長い上にマニアックなネタなので興味の無い方はスルーしてくださいね。

因みに、私は初代レジェンドのカタログは後期型のものしか持っていないので、序盤は一部メーカーサイトから画像を引っ張ってきています。最初は素っ気無いモノクロ画像が多く見られますがご了承ください。

クイントインテグラを発表した1985年2月から8ケ月後となる1985年10月、アコードの上位機種として初代レジェンドが発表されました。4ヶ月前に発表されたCAアコード系のテイストがこのレジェンドにも盛り込まれていますね。

この車は、ホンダが当事業務提携していたイギリスのローバー社と共同で開発したということを多くのホンダファンの方がご存知だと思います。そして、この車がアメリカの高級ブランド「アキュラ」で販売され大人気になったことも。

発売当初は2.5Lと2.0Lのエンジンでスタートしました。

デビュー当初から私はこの車に対し「大人しすぎる外観」だと思っていました。確かにアメリカではこれでOKだったでしょうし、“メッキで装飾されたクラウンやセドリックなどと同じ手法はとらない”というホンダの考えは分からないまでもありませんでしたが、それを差し引いてもちょっとあっさりしすぎな顔立ちだなぁと感じていました。

そんな薄化粧顔な印象の中でもちょっと個性的に思えたのがこのブリスターフェンダー。しかも前後に採用されてました。これがカッコよかったのかどうかはよく分かりませんが、レジェンドの特徴の一つだった事は間違いないと思います。オーバーフェンダーというのはよく見ることがありましたが、ブリスターフェンダーは国産車ではほとんど見かけませんでしたよね。32のGT-Rがリヤに採用していましたっけ?オデッセイなどもフロントがブリスターフェンダーっぽいのですが、これもブリスターフェンダーと呼んでもいいのでしょうか…。

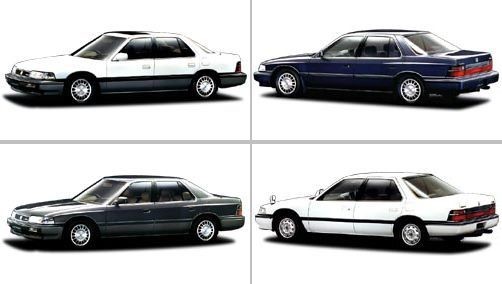

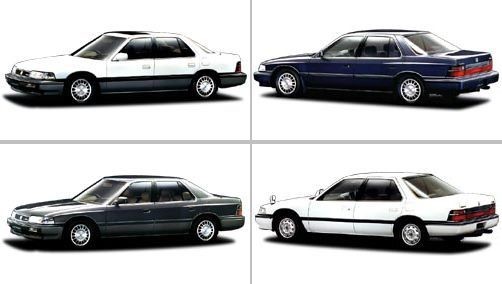

2.5Lを積んだトップグレードのXi。型式はKA2。2.5LはこのXiのみ1グレードです。

2.0Lの最上級グレードGi。型式はKA1。ボディサイズを5ナンバー枠に収めるべくバンパーの前後方向の長さやモールの張り出しを小さくする手法は、どこのメーカーもしていましたね。

2.0Lの下級グレードZi。初期のレジェンドはこの3グレードのみというシンプルな構成でした。

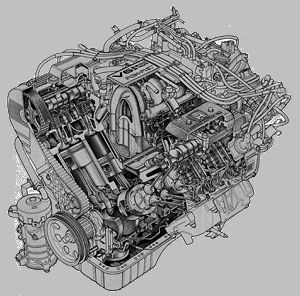

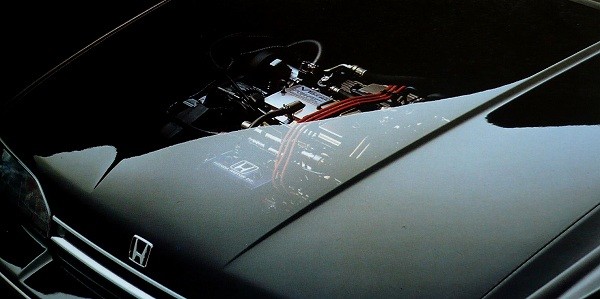

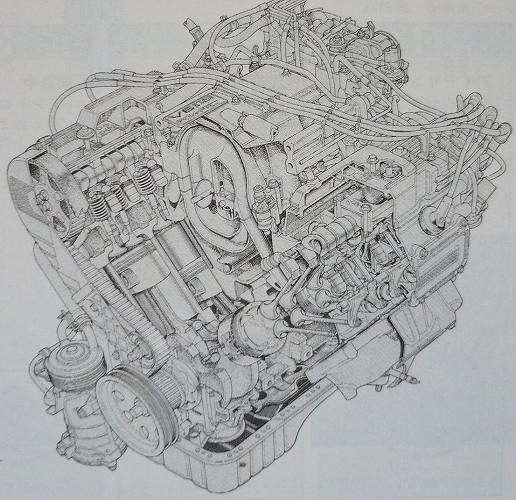

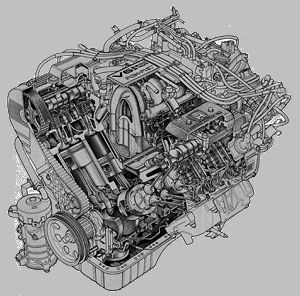

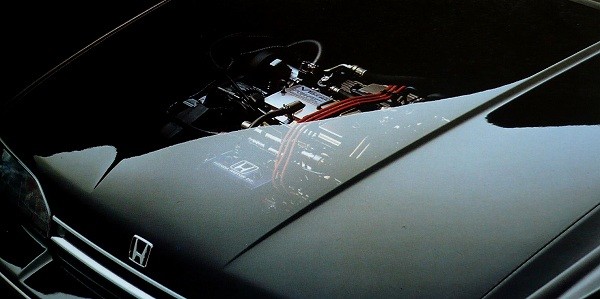

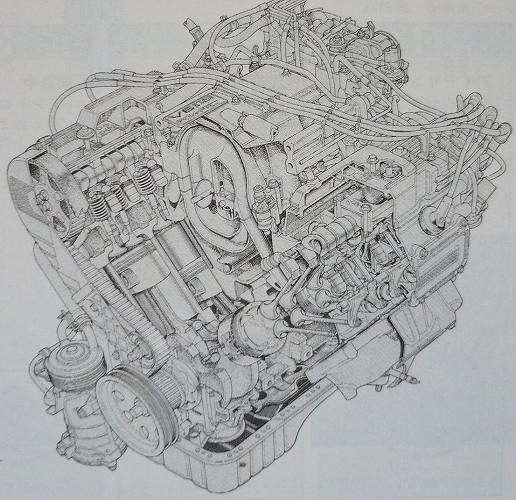

搭載エンジンは2500ccのC25Aと2000ccのC20A。

※写真はC25A

◆ C25A ◆

・最高出力:165PS/6000rpm

・最大トルク:21.5Kgf・m/4500rpm

◆ C20A ◆

・最高出力:145PS/6500rpm

・最大トルク:17.0Kgf・m/5500rpm

雑誌では綺麗に上まで回るエンジンだと言われていましたが、馬力・トルクともに若干パフォーマンス不足だったのは否めませんでした。エンジンについてはあとでもう少し詳しく書きたいと思います。

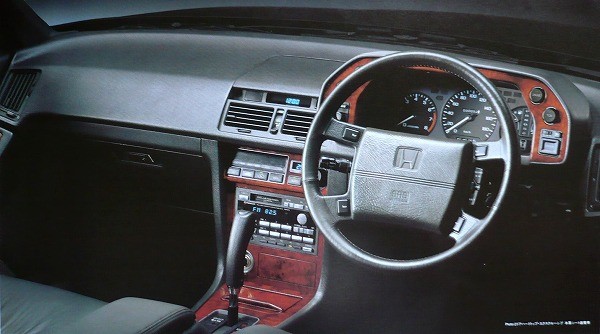

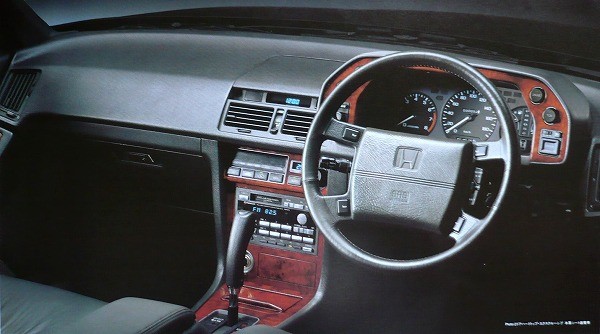

内装も外観にふさわしいあっさりなデザインですね。ただし、造りはとても丁寧でしたし、インパネ左右からドアにかけて包み込まれるようにデザインされていました。当事の国内ライバルだったクラウンやセドリックはまだインパネとドア内張に連続性のあるデザインなど採用されていませんでした。このあたりホンダは早くからシビックやプレリュードなどでデザインを確立させており、一歩も二歩も進んでいました。ただ、高級装備で負けていたのは間違いないでしょうけど。

因みに初代レジェンドは国産初のエアバッグを搭載した車でした。

一部のグレードにはなんと100%ウール素材のモケットシートがおごられていました。そしてXiにはパワーシートも標準。こういった高級車にあるべき装備はローバーの教えがかなりあったんじゃないかと推測できます。

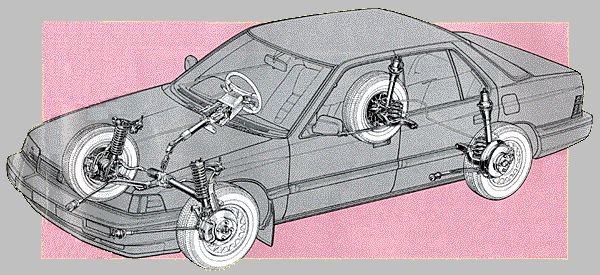

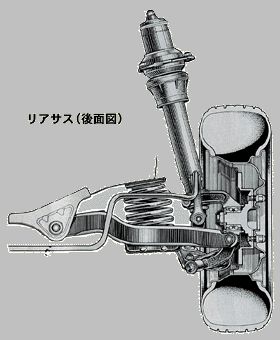

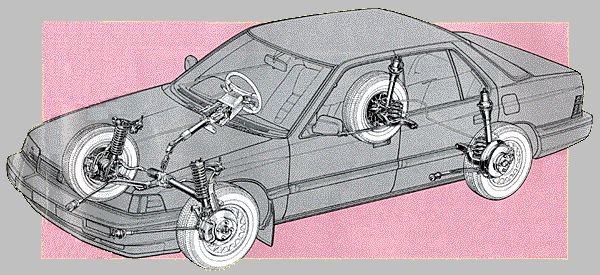

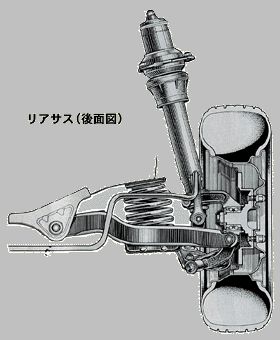

足回りはフロントダブルウィッシュボーン、リヤはストラットです。

この当事、既にCAアコードが4輪ダブルウィッシュボーンで登場しているのに後発のレジェンドがなんで後ろだけストラット?と思った方もおられたようですが、高級車を作ったことがないホンダに対しローバーの意見はより多く取り入れられたと言われており、ホンダが作る奇妙な格好のリヤダブルウィッシュボーンがローバーの担当エンジニアには疑問に映ったとも言われていました。仕方なくストラットを採用することになるわけですが、ホンダはただでは引き下がりませんでした。

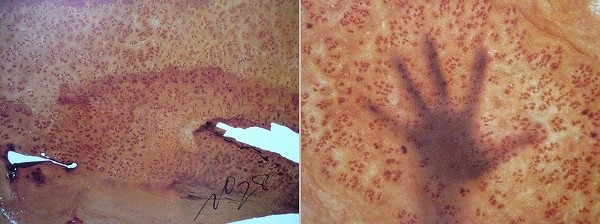

この画像を見てすぐに違和感を持たれた方は鋭いです。そう、通常ストラットはスプリングがダンパーを抱え込んだ構造になっていますが、レジェンドのストラットはスプリングを別体型にしたんです。

その名も「RF(リデュースト・フリクション)ストラット・リアサスペンション」。

見ての通りスプリングをロアアーム上に置くことによって荷重はロアアームが直接受けることになります。これによりダンパーのフリクションが激減。スピリングがないことによりダンパーのマウント面を大幅に下げることができ、ダンパーへのねじれが減少。しゅう動部のサイドフォースを大幅に減らすことができたんです。

更にロアアーム先端(タイヤ取付面)を可能な限りタイヤ幅センター側に持っていくことでタイヤの倒れモーメントをほぼゼロに。結果、これによるダンパーへのフリクションとなる外力も解消しています。

更に更に、スプリングのないダンパーは取り付けにおいても自由度が増し、ストラットでは難しい“ダンパー傾斜角の確保”も充分にもたせることができ、ストラット方式でありながら大きなキャンバー変化率を得ることが可能に。

車体が大きく傾く急旋回時にも、タイヤを常に路面に対して垂直に維持することができるストラット…。ホンダの意地を見ることができたと同時に、国内でしか通用しなかった当事のクラウンやセドリックの足に対し、欧州でも通用する足を目指したレジェンドの拘りを感じました。

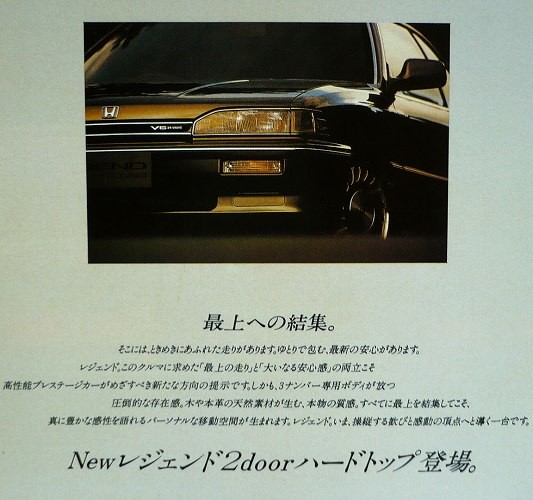

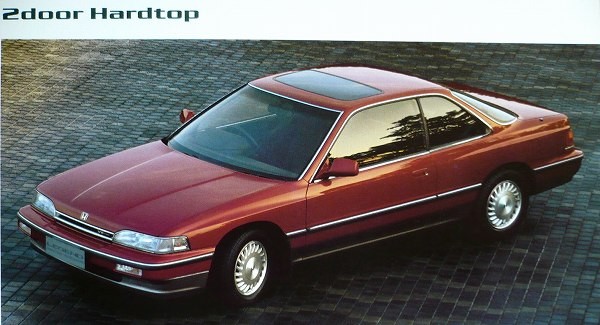

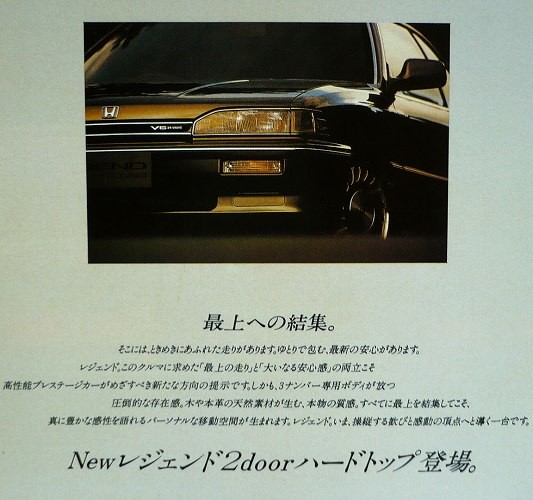

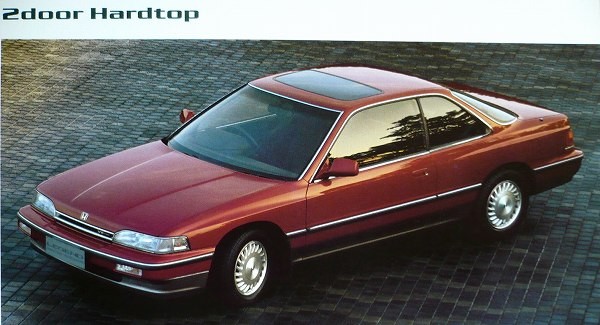

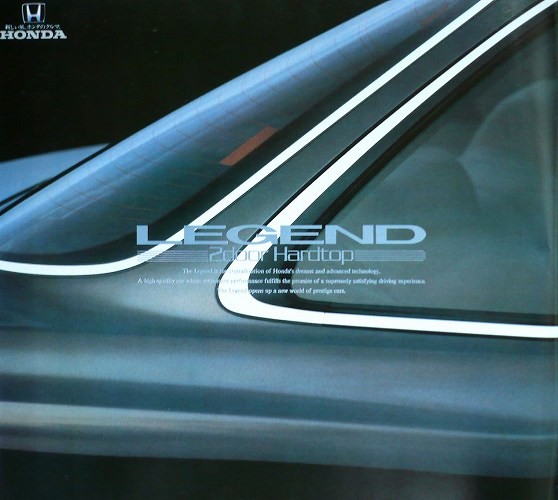

初期型レジェンドが登場してから約1年半後の1987年2月。2ドアHTが追加されました。型式KA3。

ようやくここで手持ちのカタログ画像が出せます…

この2ドアHTは私の中で最も好きな2ドア車であり、先日書いたようにとても思い出のある車でもあります。

この当事雑誌ではソアラとレパードがライバルとされていましたが、私にはとてもそう見えませんでした。ソアラもレパードも5ナンバー車をベースにしたあくまでも日本国内向けの高級スペシャルティだったのに対し、レジェンドは完全に3ナンバーのワールドカーということで狙いどころが随分と違っていたと思います。

ちょっと大げさに表現すれば、レジェンド2ドアHTを見たあとソアラとレパードを見るとどこなくボクシーで子供っぽさを感じるというか…。もちろん国内販売ではソアラとレパードが圧勝でしたし、私もソアラもレパードも大好きだったんですけどね。

エンジンはセダンのC25AをボアアップしたC27A。

◆最高出力:180PS/6000rpm

◆最大トルク:23.0Kgf・m/4500rpm

ボア×ストロークは87×75(mm)。ストロークを伸ばさずにボアを広げているところにV6エンジンの特徴が伺えます。

先ほど申したように、エンジンについては少しうんちくを交えて後述いたします…

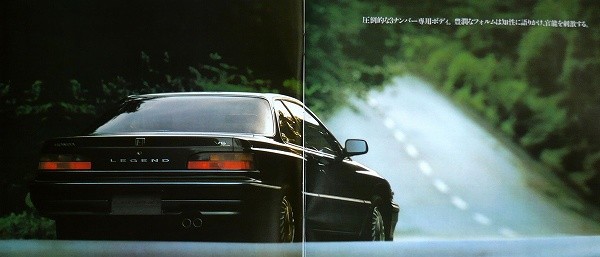

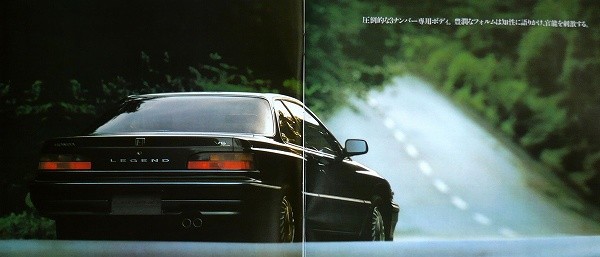

グリーンハウスの美しさは別格。下半身デザインの無骨さやディテールで詰めの甘さは多少感じますが、ウェストラインから上、特にこのクォーターピラーの美しさで帳消しです。

このテイストは大ブレイクした初代アコードインスパイアやDAインテグラ4ドアHTにも継承されましたが、ホンダ車にしては珍しいイギリスタッチなデザインでしたね。

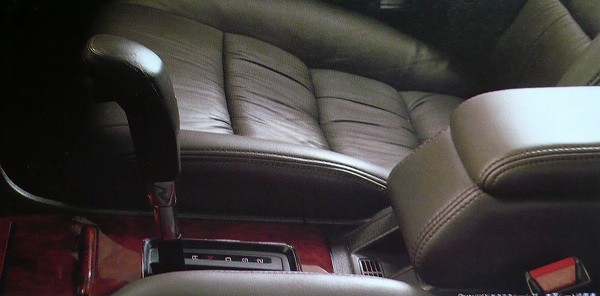

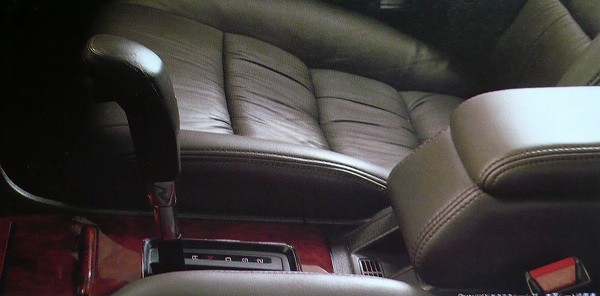

内装は初期型セダンのあっさりしたものから一転、天童木工製の本木目パネルと本革シートを採用した豪華なものになりました。恐らくこれはローバーから学んだと思われる作りですね。

私が高校生の時初めて乗った2ドアはアイボリーの本皮仕様でしたが、この濃いグレーも落ち着きがあっていいですね。

2ドアHTならではのアイテムとして、ガングリップ式ATセレクトレバーがあります。もともとは2代目プレリュードで初採用されましたが、このレジェンド2ドアHT、そして初代インスパイア&ビガーにも採用されましたね。

小さいことですが、初期型セダンとは灰皿とシガーライターの位置が逆になり使いやすくなっています。

2ドアHT登場から遅れること7ヶ月、1987年9月にセダンの2500cc車が2ドアHTと同じ2700ccのC27Aへ変更され、型式もKA2からKA4へと変更されました。

同時にグレード構成も見直され、2700ccがXiとXiエクスクルーシブの2種、2000ccはGiがGiエクスクルーシブになり新たにMiという廉価グレードが追加されました。2000ccもこの2グレードのみです。

エクスクルーシブと名のつくグレードには2ドアHTと同じ天童木工製の本木目内装がおごられ、本革シートがオプションで選べました。

初期型との外観の違いを唯一挙げるとすれば、アルミホイールが切削タイプになったことと、左右のリヤコンビランプをつなぐガーニッシュの上段部分が明るいクリアからスモーク調のクリアに変更されていることでしょう。レアな情報だと思うのであえて書いておきます。

デビューから丸3年後の1988年10月。大幅なお化粧直しのMCが行われ、グレード構成も再び見直されました。

2700ccはXiエクスクルーシブ1本に。型式はなぜかKA4からKA6に変更になってます。

かなりメッキの増えた顔つきに「ホンダ、お前もか…」という賛否両論の意見がありましたが、アメリカではOKだった初期型の薄顔も日本では受け入れられず、当初のホンダはローノーズの執念からこぞってグリルレスに近いフロントデザインを採用していたことからも、相当日本市場を意識してメッキ顔に仕立てた事が伺えます。ひょっとしたらこのメッキ顔は本意ではなかったのかもとさえ思えました。

でもこのグリルにも拘りがあって、世界の高級車が多く採用していたワンピースグリルをレジェンドにも採用しました。要するにボンネットを開けるとグリルが一緒に開くタイプ。もちろんライバルの国産高級車はどれもボンネット先端にトップバーを貼り付けたツーピースが主流。ワンピースグリルはダイキャスト方によってボンネットと一体化させるということで当然コストは高くつきますが、レジェンドは3代目までこの手法を取り入れていましたね。

まぁ、このメッキ顔が結果的に日本でウケたかどうかは微妙ですけどね…。個人的には初代インスパイアのメッキの使い方が非常に上品で好みでした。

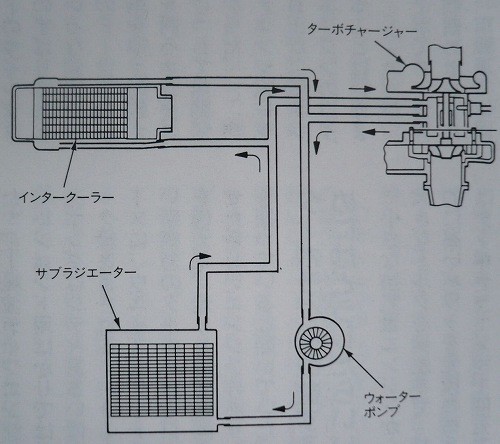

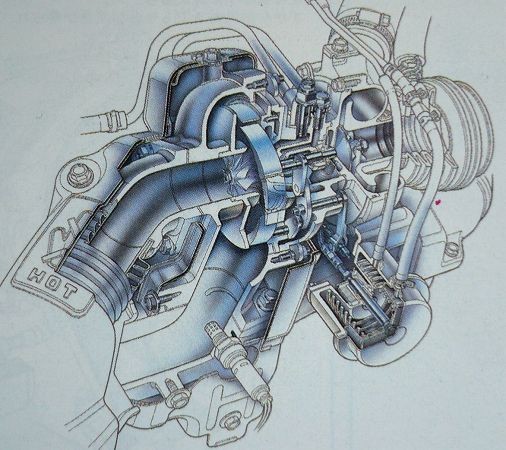

このMCの目玉がターボ車の追加です。もしかしたら聞き覚えのあるフレーズかもしれませんが、「ウィング・ターボ」と呼ばれる可変ノズルを採用したターボエンジンを搭載してきました。

写真はそのターボエンジンを積んだTiエクスクルーシブ。型式KA5。

ホンダはこれまで市販車としてシティターボ(後のターボⅡ含む)、レジェンド、そして我が家にあるダンク(後のライフターボやZ、ゼスト等含む)の3つのエンジンしかターボ車が存在しません。その中でもレジェンドのウィングターボはとても面白い技術であり、ホンダのターボは他社とは一味違うものでした。これも後述します。

凄く豪華で心地良さそうなインテリアです。本革と本木目の使い方をローバーとの提携によって早くから得ていたホンダは、後のインスアパイやビガーでもこの手法を取り入れ大人気となりました。

ホンダの本革シートって、フカフカじゃなくダンピングの効いたやや固めの座り心地が特徴で、私はこれが大好きでした。

セダンはソフトな印象のセレクトレバー形状です。天童木工製の本木目も素晴らしい輝きですね。

因みにこの天童木工製の本木目パネルですが、0.2mmという当時としては驚異的な薄さにスライスさせ(外国では0.3~0.5mmが限界だった)、これらを13枚も重ねた合板にし、計12回の塗装を行うという大変手の混んだものでした。もちろんこう書くとそれほど大変さは伝わりませんが、その作業工程数は恐ろしいほどの数で、最終的には400番のペーパーから段階的に1000番までを使い、仕上げはバフ磨き。量産品でありながら1枚で1週間かかり、この作業工程に決定するまで2年かかったというのですからホンダの拘りは凄いものがありますし、何よりもこれを可能にした天童木工の技術こそ凄いと思いました。

足回りは、この頃ローバーとの提携を解消したため、ストラットをあっさり捨てて2ドアHTと同じダブルウィッシュボーンに。MCでサスペンション形式を変えてくるなんて普通はしませんが、恐らくレジェンドはダブルウィッシュボーンありきでスタートさせていたはずです。ホンダの変わり型リヤダブルウィッシュボーンは今風に言えば一種のマルチリンクといえますから、当時ローバーが首を傾げたのも仕方がなかったのかもしれません。

さて、エンジンの話です。結構長いので興味の無い方はここをすッ飛ばしてください。

ホンダのC型エンジンって、実はこの当事のホンダのエンジンと違ってクランクが時計回りでした。一昔前のホンダ車といえばエンジンの回転方向が他メーカーとは反対の反時計回りでしたが、レジェンドは右回り。もしかしたらローバーが絡んでいたからかもしれませんね。

このC型の最大の特徴はVバンク角度。国産では唯一の90度Vでした。

V6のバンク角というのは通常60度が多いのですが、その理由はエンジン幅を抑えることができる事とV6エンジンで起こる一次慣性偶力というローリング振動に対し有利だからです。まぁ、この件については話しが難しくて長くなるのでここでは割愛(V6振動のイロハを知りたい方はちょい難しいですが

こちらに書いていますのでどうぞ)。

で、レジェンドの場合はボンネットを低くしたいという理由で90度Vを採用しています。もし5ナンバーボディのFRだったら幅的に不可能だったかもしれませんね。

この広いバンク間に補記類を配置し、意外にもコンパクトなV6に仕上げていました。

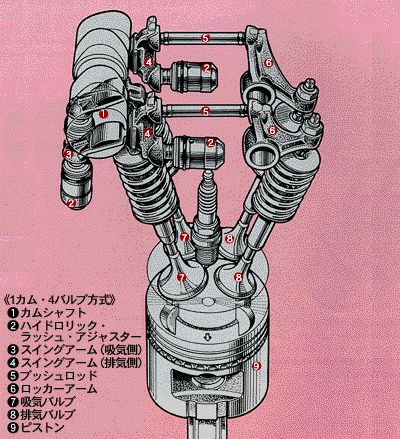

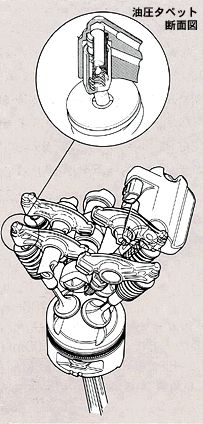

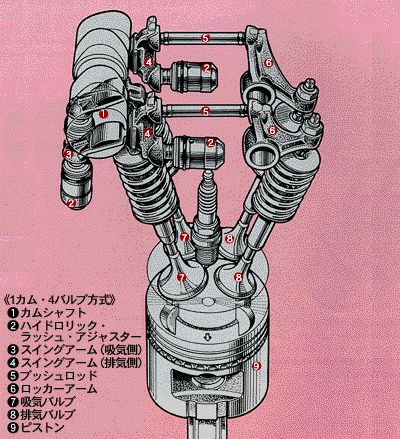

吸排気バルブはSOHCでありながら1気筒あたり4バルブの24バルブ。ライバルだった日産のVG型がまだ12バルブの時代でしたから画期的でした。というかSOHCの4バルブなんてこの時代ありませんでしたもん。

私はこのC型エンジンで目が仰天になったのがこの動弁周りの構造です。まぁなんと難しい仕掛けだこと(笑)。いかにもホンダらしいです。こんな発想するんですからそりゃ後にVTECが出たのも不思議じゃありませんよね。

ただ、改めてこの機構を見てみると、4バルブを採用しながら排気用カムシャフトやそのカバーぶんが出っ張るのを相当嫌った特異な機構であることがわかります。だって、Vバンクの内側に動弁系の機構がぎっしり詰め込んであり、長いプッシュロッドで遠く向こう(エンジンの外側)にある排気バルブ用ロッカーアムを突いているのですから。

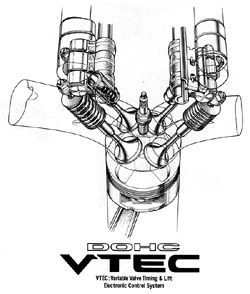

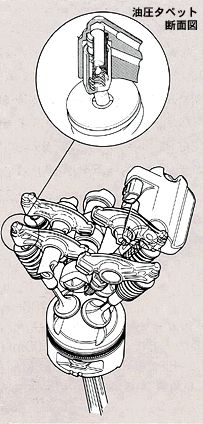

因みに2代目レジェンドのエンジンは同じC型でありながら、画像のように動弁機構を大きく変えています。見ての通りプラグの真上にカムシャフトがあって吸排気用ロッカーアムを介して両サイドのバルブを駆動するというシンプルでコンパクトな機構に変更されています。これによってバルブ作用角も広くなり、どちらかというと高回転に向いたクロスフローエンジンになった感じに見えます。

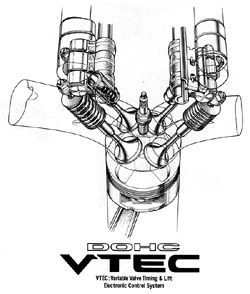

じゃぁ、レジェンドのC型をベースにDOHC-VTECとさせ280psを搾り出したNSXのエンジンはどうなんだ?と疑問に思われるかもしれませんが、こちらはホンダ好きのメカ好きな方なら見慣れた機構となっています。そして8000回転を可能にするためバルブ作用角は更に広がっています。

むしろ、まだ量産化されていなかったプロト型のNS-Xに搭載されていたC型のほうが私には驚きでした。だって初期型レジェンドのあの複雑なC型、つまりSOHC24バルブを3.0L化し、しかもそれをストレスなく7000rpmまで回せて250psを絞りだしていたんです。私はそのプロトタイプのビデオを持っていますが、ゼロヨンはAT車でDレンジ入れっぱなしで13.9秒!エンジン音も本家DOHC-VTECよりもジェントルなんです(笑)。

今でも思い出しますが、二つ隣の市にある工業高校へ電車通していた私は、「レジェンドのすべて」という雑誌のエンジン構造説明に熱中しすぎて降りる駅を過ぎてしまったんですよねlぇ(笑)。

ちょっと話しが逸れてしまいましたね。

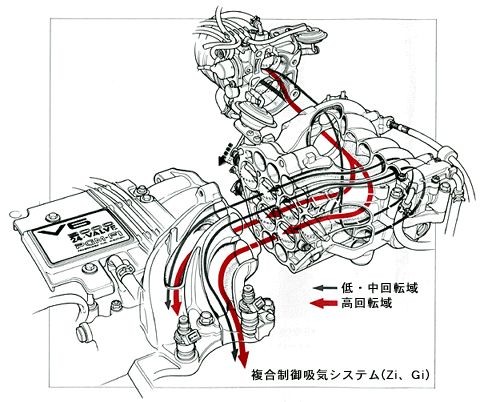

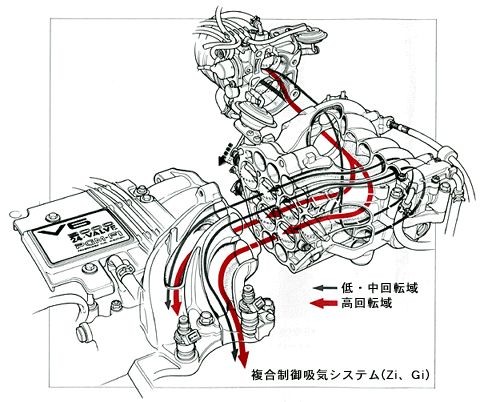

多くのV6がそうであるように、ホンダのV6もショートストロークエンジンでした。C25Aのボア×ストロークは81×75(mm)。C20Aに至ってはなんと82×63。これだけショートストロークだと、相当軽く吹け上がるエンジンだったことが伺えますが、同時にトルク不足に陥ることも予想できますよね。そこで、C20Aには複合制御吸気システムが採用されていました。今で言う可変吸気ポートですね。3500rpm以下では細くて長い吸気管に、3500rpm以上では太くて短い吸気管に空気を通すというもので、この当事はまだこういった可変吸気システム自体が珍しかったはずです。

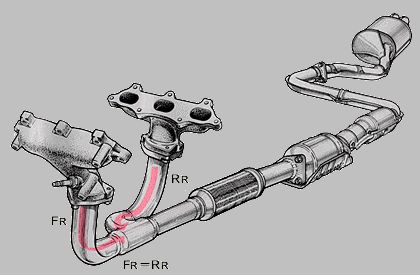

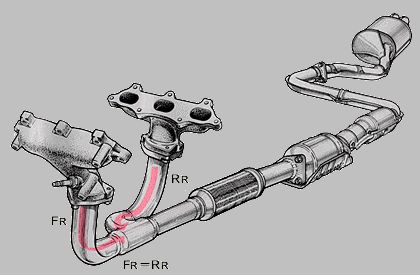

もう一つ、地味ながら私が興味を持っていたのがこの等長エキゾーストマニホールド。

今じゃスバルの水平対向エンジンにも採用されるほど当たり前なシステムですが、もともと排気マニホールドを二分化するエンジン(V型、水平対向)というのは左右(又は前後)バンクの排気マニホールドを同じ長さにするという発想がまだなく、またそれを行うのも意外と難しいとされていました。ご存知の通り、水平対向エンジンといえばドロドロとした音がし、一昔前のV6エンジンもグルグルという音がしていました。これらは各バンクの交互に起こる燃焼排気の干渉によるもので、ここを等長にすることで直列エンジンのようなスムーズで静かな排気音になるわけです。

C型が出た当初、国産では既に日産のVGエンジンが出ていましたが、もちろん等長エキマニは採用れておらず、C型よりも後に登場したトヨタのV6エンジン1VZ-FEもこれを採用していませんでした。ですから、C型のサラっとした静かな排気音は当時のV6の中では群を抜いていました。

もう少しエンジンネタを続けさせてもらいますね。

初代レジェンドのMCで最大の目玉はなんといっても途中追加されたターボエンジンです。「ウィングターボ」という言葉に聞き覚えのある方は昔からのホンダ好きだと思います。

◆ 型式:C20A(ターボ)

◆ 最高出力 190ps/6000rpm

◆ 最大トルク 24.6kgm/3500rpm

※ネット値

一見、ホンダ=素晴らしいNAエンジンというイメージがあり、ホンダはターボエンジン開発にあまり積極的でないというのが世の定説でした。しかしよく考えてみれば、この頃のホンダというのはF1で日々ターボエンジンの開発を進めていました。しかもターボパワーが出すぎるということで86年にはレギュレーションで燃料タンクを小型化に、87年にはポップオフバルブの義務付けによる過給圧の抑制。それでもパワー抑制とはならなかったため、88年に更に2.5バールまで過給圧を抑制させ、燃料タンクも更に小型化。同時にNAエンジンは3Lから3.5Lまでが許されるようになり燃料消費制限はなし…。ターボ勢に色々な制限が加えられれば加えられるほどホンダのターボエンジンが以前にも増して強くなっっていったのは皮肉といえば皮肉ですが、実はターボエンジンの開発と並行してホンダはしっかりエンジンの総合コントロール技術も進化させていたんです。

過給圧を抑えられたことによって相対的に圧縮比を高め、吸排気効率を高めていたずらにガスを濃くしなくてすむような無駄のない冷却性能も確保。もちろんマシンから発信される情報をリアルタイムでコンピューター処理しながらドライバーに指示をするなどのレースマネージメント技術が他を寄せ付けない連続優勝や世界の王座をもたらしたのは言うまでもありません。

レジェンドのウィングターボがずばりF1ターボエンジンそのものではないにせよ、確実にF1エンジンのテクノロジーをフィードバックさせていた事は間違いありません。例えばホンダオリジナルのタービンには軸受け部に独立した冷却システムを持っており、F1テクノロジーのフィードバックの一つと言われています。インタークーラーについては後述するとして…

ガソリンのレシプロエンジンの熱効率は約30%と言われていて残りの70%は色々な損失なのですが、その一つに当然排ガスエネルギーがあります。普段ただただ捨てられているこの排ガスをエネルギー回収する意味でもターボチャージャーは魅力ある手段なのは言うまでもありませんが、低回転から高回転まで、それも無負荷から高負荷まで極めて幅広い領域で運転される量産自動車エンジンにおいては排ガスエネルギーだって小さいところから大きいところまで幅広くあるわけで、たとえ低回転でも大きなトルクが欲しい時があれば逆に高回転でも負荷の小さいところではターボチャージャーが邪魔になってほしくない場合があるわけです。この当時のターボ車の圧縮比はおよそ8程度だったと思いますが、こんな低い圧縮比では過給が効かない低負荷低回転域では燃焼効率が悪すぎます。ターボ車がターボを効かさないで走るとスカスカで走れない理由がここにあります。

また、ターボが嫌われる理由の一つに有名なターボラグがあります。アクセルを踏み込んでも反応が遅れ、そこから猛然とトルクが盛り上がる段付き感はご存知な方が多いと思います。更にそこから一旦アクセルをゆるめ、再びアクセルを踏みつけるてもパワーがついてこない…。

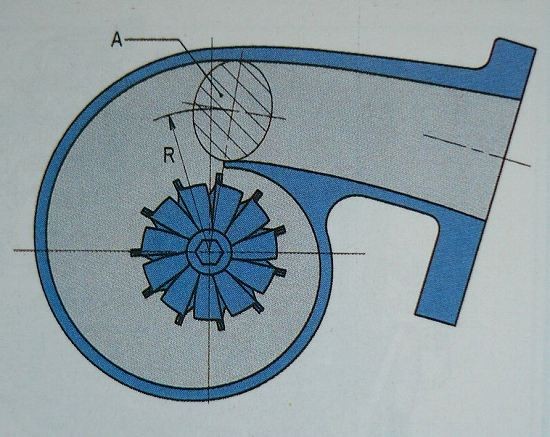

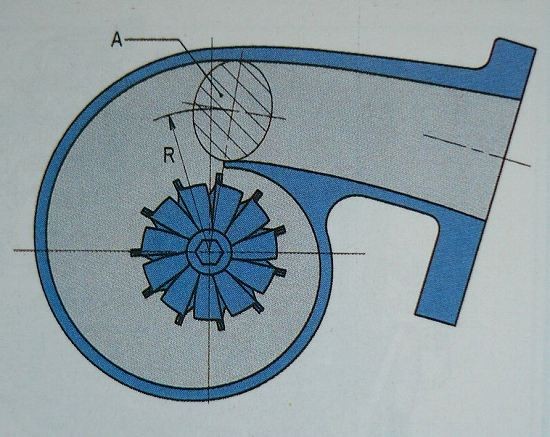

この症状の改善に小型軽量のタービンを採用するケースもありますが、これらターボの特性を決定的に左右するのがA/Rと呼ばれるものです。

ターボ車にお乗りの方からすると常識レベルの内容かもしれませんが、A/RのAはターボチャージャーへの排ガス吸入口断面積(AREA:エリア)。Rはタービン中心から吸入口中心の距離=半径(RADIUS:ラディウス)。つまりA/RとはAをRで割った数値のことですね。

一般的にA(断面積)を小さくすると排気流入量は減りますが、排気流速が上がるためタービンを回す圧力が素早く上がるためターボラグが小さくなります。低回転ではその手法がメリットとなりますが、高回転域になると配管径が小さいため空気がドン詰まりになり、しかも常用回転域で最大過給圧が設定されていることが多いことから排ガスをウェイストゲートバルブから逃すこととなり絶対的な過給圧が徐々にダウン。相対的にウェイストゲートバルブから捨てる熱エネルギーが大きくなってしまいます。

もちろん逆にAを大きくすれば、最大流量による過給圧低下は免れますが、過給がかかっていないとこからアクセルを踏んだ瞬間のレスポンスが悪くなり前述のターボラグが大きくなってしまいます。又、Aを大きくすると最大過給圧を高めることができますが、熱エネルギーが高まるのでノッキングが心配になり、そもそもベースの圧縮比を落とさざるを得なくなります。冷却のために燃料を濃い目にするといったことも必要になってくるでしょう。

※画像拝借・・・

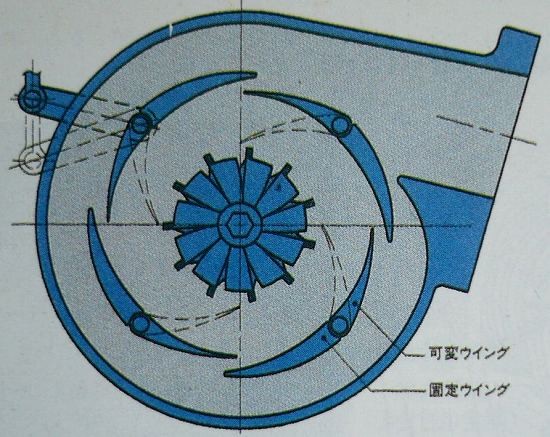

そこで、回転数やアクセル開度(エンジン負荷)によってA/Rを可変させてやる考えが生まれました。ウィングターボがまさにそれですが、実はウィングターボよりも先に市販化されたエンジンがありました。一つが日産のVG型に採用された「ジェットターボ」。もう一つがマツダのロータリーに採用された「ツインスクロールターボ」です。

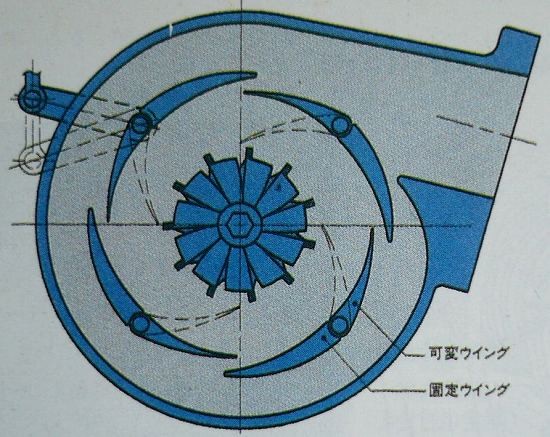

ジェットターボは排気流入経路に可変フラップを設けてA/RのAを可変。ツインスクロールターボは流路を二つに分けて低中回転では片側を閉じ高回転では両方開くという考え方。可変吸気ポートと同じ考え方なだけに連続化変ではありません。

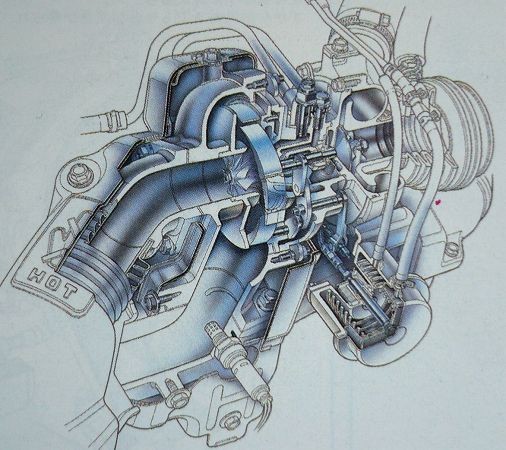

ウィングターボは部分的はジェットターボに近い連続可変A/Rですが、ウェイストゲートを持たない点が多くのガソリンターボエンジンと異なっていました。つまり、余剰な排ガスエネルギーを捨てるくらいなら、その時点で過給圧の方をコントロールしてやるべきだというところに基本的な発想の違いがあったわけです。それ故にその構造はジェットターボとは大きく異なります。

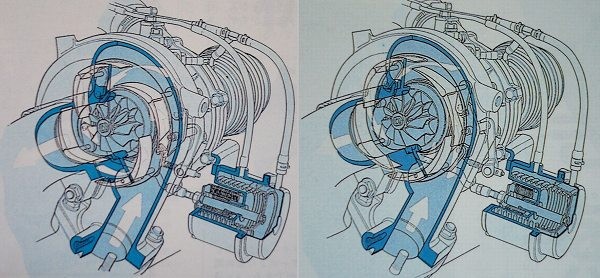

タービンケース内のタービンブレードの周りを囲む4枚の可変ウィングによってタービンへの圧力をバリアブルに変化させる。これがウィングターボです。

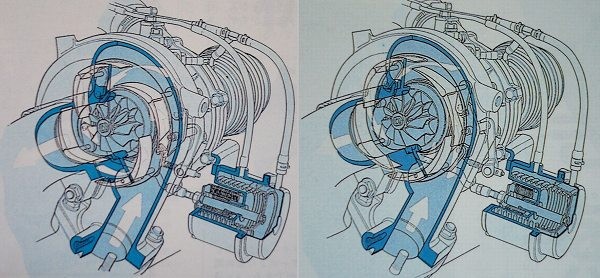

アイドリング中やクルージング中であれば、この可変ウィングは開いており(図左)、排ガスの流速を落としてスムーズにターボチャージャーを通り抜ける状態にし、タービンを回さないようにしておきます。

ここでアクセルをグイッと踏むと、瞬時にウィングがわずかな隙間を残してほとんど閉まり(図右)、狭いウィングの外側経路とその先の行き止まり形状によってウィングの狭い隙間に排気が入り込み、その排気流速が猛烈に速くなってくるためエンジン回転が比較的低い状態であってもタービンを一気に回します。

お気づきかもしれませんが、ウィングで囲まれることによって、実はA/RのAだけではなくRも小さくなった状態が作られているんですね。Aだけ小さくしても実はその効果は思うほどではなく、Rを小さくすることによってコンパクトなターボチャージャーと同じ状態となりレスポンスの良い過給が行えるわけです。ここがジェットターボとの違いといえます。

その後過給圧が充分に上がり、エンジン回転そのものも上がってくると排気流量が増えてくるのでウィングを徐々に開き、タービンへの圧力が上がり過ぎないようコントロールしていきます。もちろんアクセル開度によってウィング開度はいかようにもコントロールされ、結果的に最大過給圧をわずか2000rpm弱に設定にして、そこを過ぎてもどだい設けられていないウェイストゲートから余剰な排ガスを抜くはずもなく、最後まで最大過給圧で回せるということになります。

この可変ウィングにはインコネルという非常に高価な耐熱鋼が使われていて、相当高いコストがかかっていました。確かポルシェが後にこのインコネルを使用した可変ウィングを採用し続けていたと記憶しています。

このエンジンの凄いところはもう一つ。圧縮比が9.0であるところです。先ほども書きましたが、この当時のターボ車の圧縮比は8.0程度でした。ライバルとされていたクラウンとセドリックの数値を並べてみますと…

◆クラウン(2.0L 直6DOHC24バルブ スーパーチャージャー 1G-GZE)

・馬力&トルク:170ps・23.0kgm

・圧縮比:8.0

◆セドリック(2.0L V6DOHC24バルブ セラミックターボ 可変バルタイ VG20DET)

・馬力&トルク:185ps・22.0kgm

・圧縮比:8.5

◆レジェンド(2.0L V6SOHC24バルブ ウィングターボ C20A)

・馬力&トルク:190ps・24.6kgm

・圧縮比:9.0

馬力やトルクを並べて単純比較するのはあまり賢い方法ではないと感じますが、少なくともレジェンドのNAと同じ圧縮比9.0という数値は飛びぬけて凄いことですし、圧縮比がNAと変わらないということは、ターボ過給していない領域でもNAと変わらない効率で走れるわけでして、ターボ過給されたときを想定した圧縮比=NA領域ではまともに走れない多くのターボ車とは明らかに違う性能を持っていたいたことになります。

もちろん、見ての通り最大トルクも一番大きく、その発生回転数もスーパーチャージャーの1Gを抑えて実は3500rpmという一番低い数値。ターボであるVGは4800rpm。実は数値的にはこれが普通で、インターセプトポイントがどだい低く設定できるウィングターボならではの特別な数値ともいえます。

ホンダはF1界において圧倒的なターボパワーと燃費の良さで世界の頂点に立ったわけですが、一方でこのようなNA並みのドライバビリティを重視したターボを作りました。思えば、ホンダのF1ターボエンジンだってライバルチームと比べて非常に扱いやすいという評価がありましたし、うちのダンクのターボエジンもワゴンRなどと比べても極めてターボラグの少ないエンジンです。故にターボゾーンでは若干物足りない加速に感じることもあります。

ターボにはターボの良さがあって、過給が始まったときの爆発的な加速はNAエンジンが逆立ちしても敵わないものがあります。その快感にしびれるユーザーは今も多くいるはずで、ドッカンターボ車が必ずしも技術的にイマイチとは言えませんし、ホンダが作るターボは物足りないと思われる方がきっと多いかもしれませんが、NAに近づけようとする技術もこれはこれで面白く難しいものがあるんだなぁと個人的には思いました。

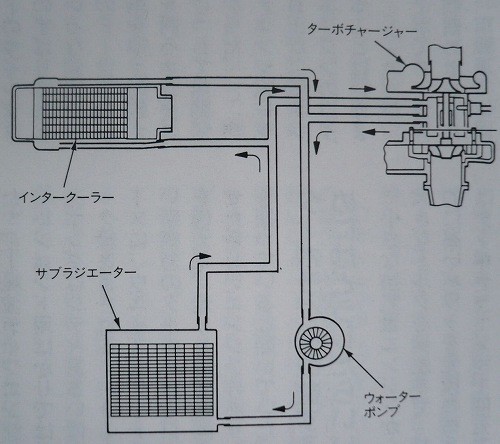

エンジンの話の最後はインタークーラー。

レジェンドのインタークーラーは、世の中空冷式が主流になりつつある中で重くて大きくコストのかかる水冷式でした。その理由の一つに、前述した特異な機構の排気バルブを持つエンジンであるため空冷式を採用しようにも吸気通路のレイアウトが成立しなかった事が伺えます。幸い、広いバンク角の中にこのインタークーラーを都合よく収めています。とういか、このエンジン、見た感じめちゃくちゃギュウギュウです…。

で、この水冷式インタークーラーの凄いところは、冷却水経路がなんとエンジン系と別建てでインタークーラーとターボチャージャーのメタルを冷やす経路が設けてあることです。一般的なターボエンジンは燃料でタービンメタルの冷却する方式がやむを得ずとられています。だから燃費が異常に悪い。いかに理論空燃比に近いミクスチャーで燃焼させるかが重要なわけですが、冷却のために燃料を無駄に使わないという考え方と技術は意外にもF1テクノロジーによるものです。

しかも、エンジン停止後でもメタル付近の油温が180度以上ある時は専用の電動ファンが断続的に運転するという懲りよう。走行中の冷却性能は空冷式に敵わないでしょうけど、こういったトータルで見た信頼性は水冷式が優れていますね。

エンジンの話、メチャクチャ長すぎましたね…。

最後はMC後モデルのグレード紹介で〆ます。

最廉価グレードのMi。

エアコンはマニュアルで鉄チンホイールですが、残光式イルミネーションや電動トランクオープナーは標準。これで5MTが245万円、4ATで255万円と聞くとどう思うか…。ホンダ唯一のV6エンジンを安価に楽しみたいという方にはよかったかもしれません。

一つ上のグレードであるZi。

ホイールはキャップが付き車速応動パワードアロック、クルーズコントロール、イルミネーションコントロール、ハーフシェードガラスなどが追加されています。

2000ccNAのトップグレードであるGiエクスクルーシブ。

キーレスエントリー、本木目パネルやブロンズガラス、後席読書灯など光り物も増え、エアコンはフルオート。オプションで本皮シートや4輪ALB(今で言うABS)、エアバッグが選べます。ここまで来るとほぼ何もいらないというレベルでしょうか。

2000のターボの下級グレードTi。

ほぼZiと同レベルの装備ですが、皮巻きステアリングと190psに見合ったブレーキシステムとしてタンデムマスターバックが加わり、タイヤも1サイズ太くなってアルミが標準。これで296万円。

ターボの上級グレードがTiエクスクルーシブ。

装備はほぼGiエクスクルーシブ同等ですが、ALBが標準となりタイヤとブレーキもターボ専用のものがおごられています。価格336万円…。

2700ccのXiエクスクルーシブ。セダンの最上級グレードです。

オートライト、運転席パワーシート、エアバッグ、ALB、本木目パネルなど至れり尽くせり。シートは100%ウールモケットで本皮はオプションです。何よりもXiには2000ccにはない堂々とした高級感がありますね。全長4840mmで全幅1755ですから、かなりのものです。価格は383万円。

一方2ドアHT。

装備はセダンの最上級グレードXi並みですが、エアバッグはオプション。メーターバイザーとパワーウィンドウスイッチパネルの本木目パネルも省かれます。ただし2ドアHTは全車サンルーフが標準となります。またタイヤが1サイズアップの205幅に。

上級グレードのエクスクルーシブ。

セダンXiとほぼ同じ装備となります。価格は416万円。さすがに高い…。

さて、今回もかなり長い紹介でしたがいかがだったでしょうか。

この当時はまだホンダでも2000ccでV6エンジンを楽しめていましたが、今や2000ccどころか2500ccも廃止され3500ccの車を買わないとV6が乗れないなんて、ホンダの戦略には首を傾げたくなります。ホンダは4気筒に絶対的な自信を持っているので2500ccのV6をあっさり捨て2400ccの直4でカバーさせています。ですがトヨタは違います。しっかり2500ccのV6を残して高級車の地位を固めています。6気筒の滑らかさというものは2次の爆発振動を起こす直4が逆立ちしても敵わないものがあり、しかも今やプライスレスな価値感を持っている直4を作っているわけでもないのですから、ホンダはもう少しV6エンジンを大切に扱ってもよかったのではと感じます。

最後はちょっと愚痴混じりとなりましたが、初代レジェンドはホンダが初めて手がけた6気筒車だっただけにその志はとても感じるものでした。商売的には失敗しましたが、レジェンドが目指す高級感というものをずっと変えずに目指していたら、その後のレジェンドの迷走ぶりはなかったのかもと思うとちょっと残念な気持ちです。