最初に書いておきますが、このブログはコメント不要です。いつも長いお話にお付き合いしていただいてますし、興味がない方の方が多いと思います。あくまでもカメラ撮影に興味のある方のみ読んでいただければ本当に結構ですので…。

さて、先日の北海道出張の時に、ブログデビューしたうちの社長とカメラ話に花が咲いた事を書きました。NIKON D90を常に持ち歩いて色々撮りまくっているようですが、素朴な事を言っていました。

「どうして見たまんまの景色が撮れないんだろうか」

と。

実は同じくうちの嫁さんも「なぜオートで撮るのに見た目と違って写るのか」という疑問を持ったことがあります。当然うちの嫁さんの場合、これを説明をしても興味なしで理解しようとはしませんでしたけど…。

で、恐らくこの疑問はよほどカメラ好きじゃない限り誰もが感じ、また経験もしている事だと思うんです。いわゆる「露出」という話になるわけですが、この話、本当に奥が深く面白いものなんです。これが理解できれば、写真を撮る考え方がこれまでとは変わるかもしれません。

そこで今回、この「露出」ということを分かりやすく書いてみようかと思います。オート任せの保守的な撮影から、測光術を使って「攻めの撮影」ができるようになるのではと思っています。

え?私ですか?

まるでプロみたいな事を言っておりますが

「言うは易し、行うは難し…」

わりと長くカメラと接していますが、なかなか思った通りの写真が撮れません。でも偶然撮れた綺麗な写真を写すよりも、「こうなるはず!」という攻めの心で写真を撮る事の方がとっても面白いと思っています。

動くものは超苦手です…

さて、まず入り口の話しです。

写真というのは誰もがご存知の通り、「シャッター速度」と「絞り」の組み合わせで光の量を調節し描写していますよね。人間の目も同じです。光りの量が多いと瞳孔を縮めて眩しさを軽減させていますし、暗い所では瞳孔を大きくして少しでも明るさを稼いでいます。

この明るさを測るものが露出計と呼ばれるものでして、とりわけ私達が使っているコンパクトカメラや一眼レフなどに搭載されている露出計が

TTL露出計

と呼ばれるものです。

このTTL露出計はペンタックスが初めて世に送り込んだものですよね

難しい話しは避けたいので、TTL露出計については割愛させてもらいます。とにかくレンズを通して感じている光の量を知る装置です。

で、人間の見ている世界はカラーですよね。カラーでものを見て「この黄色は眩しい」とか「ワインレッドよりも普通の赤の方が明るく見える」といった明るさの判断をしています。

ところがカメラは違います。カメラは

モノクロでものを見て明るさを判断しているんです。もちろん、最終的には原色フィルターや補色フィルターでカラー色として描写しているのですが、明るさを判断する最初の部分は全てモノクロで見ています。

さて、ここからが重要です。

人間は「この色は明るい」とか「この部屋は暗いな」という判断を脳が行っています。明るさの基準が脳の中にあるから、瞳孔が動いていつも適正な明るさでものを見れるわけです。

ではカメラはどうか。カメラにしてみれば「この明るさが自分にとって丁度いい」という何か基準がないと明るいのやら暗いのやら判断しようがありません。

そこでその基準が決められていまして、

「反射率18%」という数値が適正な明るさになったんですね。

なんじゃそりゃ?

って思われる方が多いでしょうね。

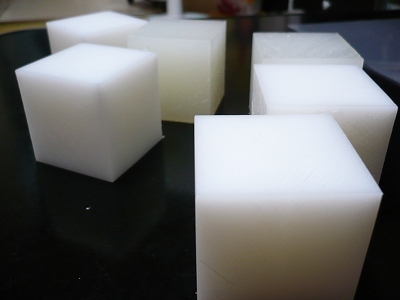

普段カラーで物を見ている人間からすると反射率という言葉はピンとこないかもしれませんが、先ほど言いましたようにカメラはモノクロで物を見ています。ですので反射率100%となると真っ白、0%なら真っ黒でしょう。であれば18%は少し濃い目のグレーといえるかもしれません。まぁ細かい数値はどうでいいんです。とにかくカメラはやや濃い目のグレーをゼロ基準として、それよりも明るいとか暗いとかを判断しているのです。

そしてここが最も重要なとこです。

カメラは常に、この反射率18%である「やや濃い目のグレー」で描写しようと努力するのです。分かるでしょうか。もっと分かりやすく簡単に言いますと

明るすぎるものはそれなりに暗く、

暗すぎるものはそれなりに明るくしようとする。

まさに適正露出でものを見ようとする人間の目と同じです。基準よりも眩しいものや、基準より暗いものをとにかく“眩しくもない暗くもない普通の明るさ”にして見やすくしようとするのです。

これはTTL露出計を搭載する全てのカメラの基本で、この事が頭にあるかないかで写真を撮る上での判断が全く違ったものになるでしょう。

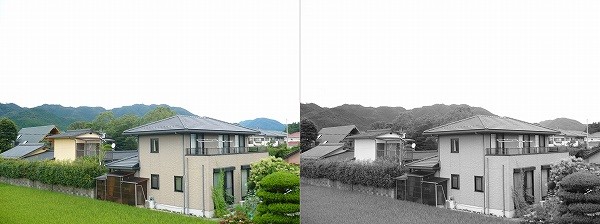

分かりやすい例えを書きます。

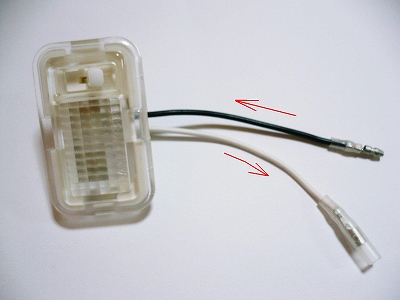

このような真っ白いカッターシャツを画面全体に写すとします。

※モノクロ画像との比較で分かりやすくするため、あえてカラーのネクタイを置いています

シャッターを切る前、カメラにはこの写真のように見えています。

カメラはこう判断します。

「こりゃ反射率18%どころじゃないな。画面全体が眩しすぎるからもっと明るさを落とそう」

ってね。

そして判断した結果がこれ。

100%近い反射率だった白が、グレーに近い反射率に落とされていますね。

ところが、この露出値のまま、つまりカメラ任せの露出値のままでシャッターを押し、それをカラー画像としてみると

ガビ~~ン…。

到底純白とは言い難いカッターシャツです。でもカメラは「眩しすぎるから見易くしよう」という正しい判断をしているんです。そこでカメラの判断とは逆の操作をしてやらないといけません。つまりカメラが判断して取り入れようとしている光の量よりも増やして、グレーを白へと明るくするのです。

具体的にはどうするのか…。

絞り値をそのままでシャッター速度を遅くするか、シャッター速度をそのままで絞りを開いてやるかです。そうすることで、最初のような白いカッターシャツを写すことができるわけです。

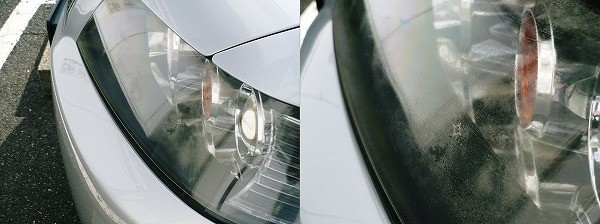

もう一つ逆のパターンを。

私のアコードのインテリア。ブラックインテリアなだけに、このように引き締まった黒でかっこよく撮りたいですよね。

で、カメラにはこのように見えています。

そしてこう判断します。

「こりゃ全体的に暗すぎるぞ…。もっと見えやすくしなきゃ。」

ということで明るくしようとします。で、こうなるわけです。

黒っぽい反射率の部分が確かにグレーっぽくなりましたよね。

もう予想されてるでしょうけど、これをカラーで再現すると…

よくありがちな、グレー色なインテリア…。

よく中古車の内装写真で見かけますよね。

そこでこの場合は先ほどとは反対の操作をしてやらないといけません。要するに光を制限する操作です。

絞り値をそのままでシャッター速度を速くするか、シャッター速度をそのままで絞りを絞るか。こうする事で黒いものを黒く写すことができるわけです。

こういった操作を「露出補正」といいます。ミラーを持たないデジイチやコンデジで、「+」や「-」のボタンを押せば液晶画面内の景色が明るくなったり暗くなったりするアレです。ミラーが存在する一眼レフは液晶画面を光学ファインダーとして使えないので、補正はファインダー内の数値と勘を頼りに行なわなければなりませんけどね。

このように、カメラと人間が判断する適正露出のズレというものは、TTL測光のカメラであればどんなに賢いカメラでも起こります。白いものを白く撮る、黒いものを黒く撮るという当たり前の事ですが、実はカメラはそれが出来ないのです。

これはモノクロで反射率を測るTTL測光方式の避けようのない弱点といえるでしょう。

さて、冒頭でカメラの絞りを人間の瞳孔に例えて共通点があることを書きましたが、一方で大きく異なる部分もあります。

世の中の景色って、明るいか暗いかという二極端な景色ばかりではありませんよね。色々な色が混じっているし暗い影もあれば眩しい日なただってある。つまり反射率が異なるものが沢山混在しています。

そんな状況下で人間はある1点に焦点を合わせてものを見ています。視界全体でものが見えているようで実はピントがあっているのは1点。故に見ている各ポイントの明るさに応じて瞳孔が細かく調節を行なっています。逆に言えば、焦点のあっている(見ている)ポイント以外は、適正な明るさで視界に入っていないと言えます。もちろん目を移動させれば瞬時に瞳孔が調整してくれますけど。

でも写真は違いますよね。ファインダー内の景色全てを同時に描写しなければなりません。同時に描写するとういことは、ファインダー内にある景色のあらゆる反射率をカメラが把握して判断しなければなりません。

この違いが何を意味するか分かるでしょうか。

そうです。色々な色(つまり色々な反射率)の混じった景色を同時に描写するという事は、大部分の景色は適正な明るさで撮れていないんです。特に上の写真のようにハイコントラストの(明暗の激しい)被写体の場合、どこかが綺麗に撮れていればどこかが犠牲になる…。

絞りとシャッター速度の組み合わせで光の量を多くするか少なくするかを行なっているカメラは、明るい部分と暗い部分のどちらもくっきり見やすく写す、なんて芸当はできないわけです。

被写体全体を同時に描写しなければならないカメラと、リアルタイムで瞳孔を調整してあらゆる景色を見れる人間との違いですね。

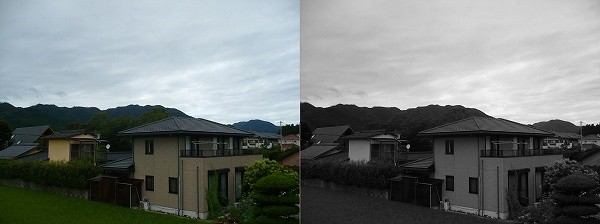

では、その一般的なパターンを実際に撮ってみます。

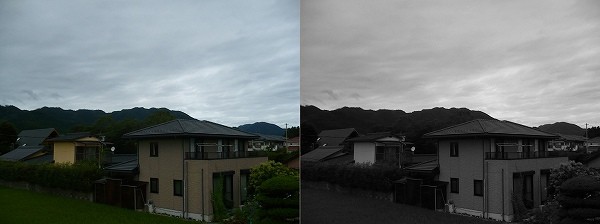

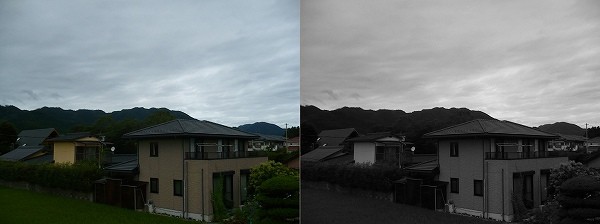

ありふれた一般的な日中の風景ですが、明暗が混在する被写体を補正なしの完全オートで撮ってみました。明暗の境目を画面中心部に。画像右は反射率を見るためモノクロ化しています。

こういった被写体をオートで撮ると、一体どの程度の明るさになるか判断がつきにくく、特に曇り空は晴れた青空よりも反射率が高いため先程のカッターシャツのような状況に陥りやすいです。

事実、この写真もそうなってますよね…。

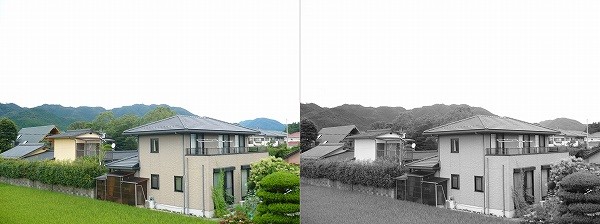

これを、あえてファインダーを空に向けてAEロックし(コンデジでいえばシャッター半押し)、ロックしたままファインダーを元の位置まで下げて写してみました。

違いが分かるでしょうか。

明るい空をメインに測光したため、空が18%グレー付近になるようトーンが下がり、当然下半分がその犠牲になっています。つまり18%よりも明るいものを暗めに補正しているわけです。

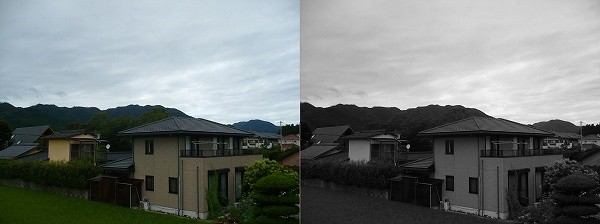

では、今度は逆に田んぼの部分にファインダーを向けてAEロックし、同じように元の位置までファインダーを戻します。

先ほど暗かった部分がよく見えるようになり、人間が実際に見て感じる明るさに近い写真になりました。その代わりに、空は完全に色が飛んでいます。

モノクロ画像を見ると、測光した田んぼの部分がちょうど18%グレーに近く、空は100%に近い反射率です。つまり、それほどこの景色は明暗が激しかったわけです。

このように、カメラは常に「明るすぎるものはそれなりに、暗すぎるものもそれなりに」、という補正を行います。そしてこの結果のようにオートで写せば全てがバッチリというわけではないことも分かります。

ファインダーをどこに向けるか、又ファインダー内にどの程度の反射率がどの場所にあるか、そういった条件によって出来上がる写真はまるで違ったものになる…。ここがオートの泣き所なわけですね。

では、オートで失敗しない写真は撮れるのか。もちろんある程度までのレベルであれば撮れます。

デジイチでもコンデジでも18%グレーを基準にしている事は同じですから、被写体をイメージでモノクロ化し、どこを18%グレーに落ち着かせたいか見つけるんです。そこにファインダーを向けてAEロックをかけて写せば、その部分をゼロ基準にして他の部分も明暗が振り分けられるわけです。しかし、明暗が小さな範囲内でごちゃ混ぜになっている場合などは難しいですね。

そして何よりもデジイチを持っているならオート任せで撮るより、思い描いた被写体を攻めた撮影で描写したい。きっとデジイチを買った方なら偶然の産物に満足するとは思えませんし、私も銀塩時代からずっとそう思って写してきました。もちろん失敗は多くありますが、あっても納得できますし。

ただ、風景撮影のように時間に余裕がないとできませんけどね…

そこでマニュアルモードです。

マニュアルモードと書くと、撮影で一番使わないモードと思われがちです。確かに私も風景撮影で時間がある時以外はあまり使いません。しかし、このモードは測光術を得るには非常に便利で勉強になるモードです。

ご存知と思いますが、マニュアルモードはオートと違って絞りとシャッター速度をそれぞれ独立させて設定できます。オートはカメラを向けた被写体における適正露出値を常に変化させながら出してくれますが、マニュアルは適正露出になるように自分で絞りとシャッター速度を設定しなければなりません。適正かどうかはファインダー内の表示でわかるようEV値が表示されたり測光バーが表示されたりします。

そして、測光ポイントはファインダーの極めて狭い中心部分に限られています。これは非常に重要な事で、オートの様にファインダー内の被写体をトータルで見て露出値を決めるのではなく、あくまでも中心部1点で測光するので、当然測光値はオートとは全く異なったものになる可能性大です。

要は、ファインダー中心部が露出計だと思えばいいんですね。

問題はマニュアルモードの有効的な使い方です。

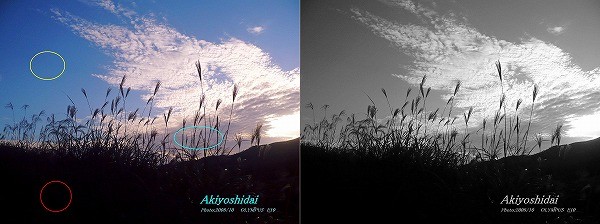

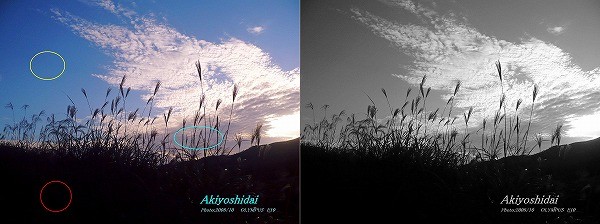

例えばこのような夕焼け。これはマニュアルモードで撮ったものです。

まず、この風景のどこをどうしたいのかを考えます。私は山をシルエットにしたいと思いました。空の青さは出きれば残したい。

この被写体の中で18%反射率に近いとこはどこか。私は太陽から少し離れた空だと思い(つまり黄色い○印の部分)、そこがゼロEVになる様に、絞りとシャッター速度を調整しました。

モノクロ化した画像で反射率を検証すると、水色○印の雲の部分と同じ反射率のようですね。

次にそのまま赤○印の草むらにファインダーを向けると、EV値(又は測光バー)がガクッと下がります。記憶ですが、-2EV程度のアンダーだったと思います。-2EVだとほぼ黒く潰れると判断。予定通りです。

そして最後に白い雲にファインダー中心を向けます。EV値は逆に+値を示します(数値自体は忘れました)。+値ということは、間違いなくゼロ基準である青空部分よりも白く明るくなるということ。恐らく雲はある程度白飛びするだろうと予想がつきます。

そして出来た写真が先程の画像で、私の思い描いたものに非常に近いものとなりました。

もし、もう少しだけ草むらを明るく描写したいのであれば、絞りかシャッター速度を弄って草むら部のEV値を小さくすればいいですし、もっと空のトーンを落としたければ明るすぎない雲の部分をゼロ基準にしてもいいわけです。

要はゼロ基準を作り、白く飛んだり黒く潰れても構わない部分や、僅かでも表情を残したい部分など、表現したい要の部分を何点か測光してみてEV値(又は測光バー)と相談するということです。

いずれにしても、マニュアル撮影というのは、微妙なトーンの調整ができ、試しに1枚写してその次の調整も分かりやすい。例え1枚目と2枚目のフレーミングが若干異なっても、絞りとシャッター速度が固定されているので、出来上がる写真の明るさに違いがでてきません。

オートだと、1枚目を撮って画像確認し、イマイチだと思って露出補正して再度写す時、1枚目とドンピシャ同じフレーミングでないと1枚目からの補正が全く無意味なものになります。だからこそデジイチのマニュアルモードは生きるんです。

ただし、

被写体を見てどこが18%グレーに近いかを判断する。

ここが非常に難しいところですし経験が必要だと思います。幸い、デジカメの場合出来た画像を画像編集ソフト等でモノクロ化して見ることができます。どの色やどの程度の明るさが18%なのかなど、数をこなせば徐々に頭に染み付いていきます。銀塩時代はそんな事できませんでしたし、失敗した時の出費の痛さと言ったらそりゃもう…。

ということで、いかがでしたでしょうか。写真好きの方からすれば釈迦にすら聞こえない内容かもしれませんが、デジイチ初心者の方にとって何かの参考になればと思います。

というか、デジイチ初心者の方が結構覗かれてる事が判明しました…。ひょっとしたらこれを見られてるのかな?