以前、私のアコゴンに付けていたiPod-miniを

新しくnano(第5世代)に新調したことを書きましたが、外したminiを今回奥様のダンクに移植しました。

その内容を書いているわけですが、取り付け作業的な内容ですのでちょっと長いです。ですので興味のない方は退屈な内容です。無理されませんように(笑)。でもカロッツェリアのデッキに将来iPodを付けようと思われている方やダンク乗りの方には多少なりとも役に立つ内容ではと思っています。

現在ダンクに付いているカロッツェリアのCD・MDデッキ(FH-P66MD)。新車の時から付けているものですが、間もなく10年が経とうかというのにこれまで一度も壊れたことがないというのも社外デッキにしては珍しいのではないでしょうか。

そのFH-P66MDに今回iPodという外部機器をつなぐわけですが、カロッツェリアの多くのデッキは外部機器の入力端子がIPバスというカロッツェリアお得意の専用の端子になっていて、気軽に赤白のRCA端子やφ3.5のステレオミニジャックを突っ込むということができません。

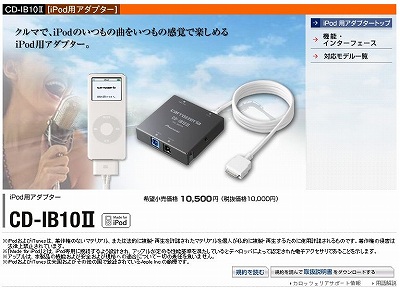

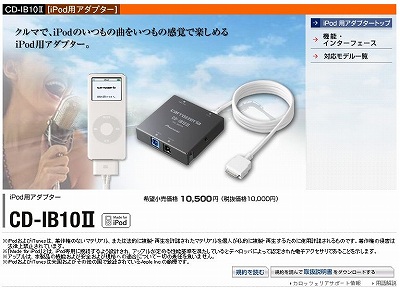

そこで、カロッツェリアのサイトを調べてみるとiPodをつなげるための

iPodアダブター(CB-IB10Ⅱ)というものが出ていました。しかしこれが10500円というメチャ高商品。どうやらiPodの基本操作をデッキ側で行えるらしいのですが、色々調べてみると、デッキによっては使い勝手がすこぶる悪いらしい…。特に、iPodの操作を想定していなかった旧式のデッキだと操作性も悪ければ動作レスポンスも相当遅いようで、しかもiPod側での操作を一切受付ない様になっているため、せっかく買ったこのアダプターを取り外された方も多々おられました。中にはこのアダプター本体基盤の配線改造を行ってiPod側での操作を可能にし、その副作用としてiPodの充電が不可能になるという本末転倒な状態で仕方なく使っている方もおられました。

こりゃ困ったとかなり悩みました。だって、こんな高額なものを買って操作性が相当悪いなんていただけません。それこそ、前述の基盤改造とやらをしてみようとも思いましたが、充電ができないのは面白くない。やはり、私のアコードと同じように、エンジンのON-OFFにiPodが連動してくれて、もちろん充電も連動してほしい。FMトランスミッターも一瞬考えましたが、FM飛ばしからLINE出力に変更された方のコメントを見てもノイズや音質の差は歴然のようなので、LINE出力に拘りたい気持ちがありました。

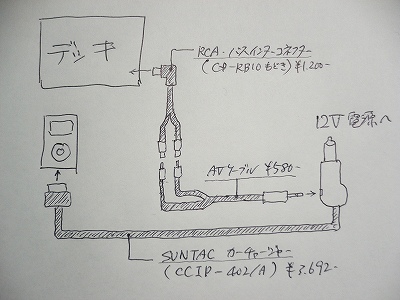

どうしたらいいものかと更に調べていると、ステレオ音声だけを取り込めるもの

(RCA・バスインターコネクター CD-RB10)が、やはりカロッツェリアから出ていることが分かりました。しかしこれがまた4200円とぼったくり並に高い…。たかが音声だけ取り込む線でそりゃないでしょ…。

そこで某オクで安く出品されていないか探ると、あるわあるわ!

「もどき品」がね(笑)。

これを見た私はカロッツェリアの純正品を買おうとは思いませんでした。

こちらのページにも紹介されていますが、左右の音声信号の各+-信号だけ(つまり4ピンだけ)で流していることは明白で、そうなると特殊なピン形状を考慮しても4000円はいくらなんでも高すぎます。日本のメーカーはこういうことをしているから中国に置いていかれるのではないでしょうか。

このCD-RB10もどき品ですが、某オクで1200円で買いました。

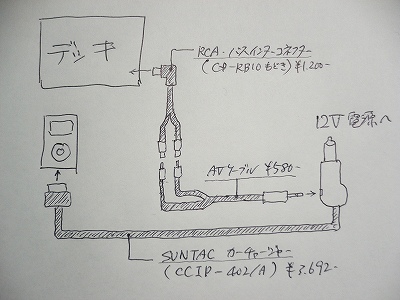

ということで、こういう構成でいけることになりました。iPodの操作を手持ちのデッキではなくiPodで行いたい方は間違いなくこの方法がいいと思います。カロッツェリアのiPodアダプターを使う方法よりも、値段的に圧倒的に安く機能的にも上ですから。もちろんDockコネクタを介したLINE出力なので、FMトランスミッターはもちろん、ヘッドフォン出力よりも音は断然いいです。

因みに、iPodを充電しながらエンジンのON-OFFに連動させるカーチャージャーがこれ。カーステと全く同じ感覚で楽しめます。

この手のカーチャージャーはVELKIN製が有名ですが、あちらは値段が高く色がホワイトなので黒い内装の車ではちょっと目立ちます。そして最近のiPodの機種や世代によっては充電できない事が確認されているので、今回もアコードで使っているサン電子製(SUNTACブランド)を買いました。アマゾンで3692円なり。

ただし、miniをアコードで使用していた時に使っていたカーチャジャーを今回新たに買ったnano5世代にそのまま使おうとしたら充電が対応していない事がわかったため、miniに使っていたカーチャージャーもそのまま一緒にダンクへ移植することにしました。つまり画像の新品は私のアコード(nano)につけました。

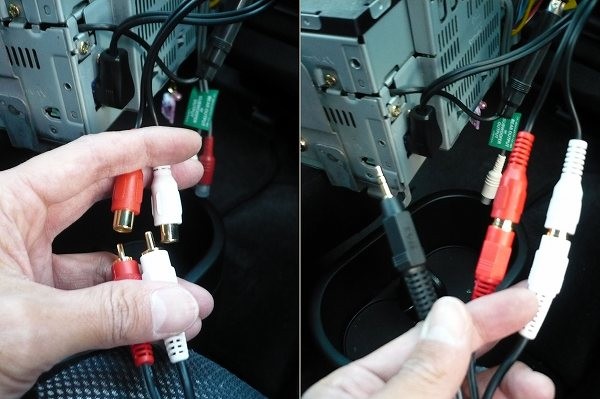

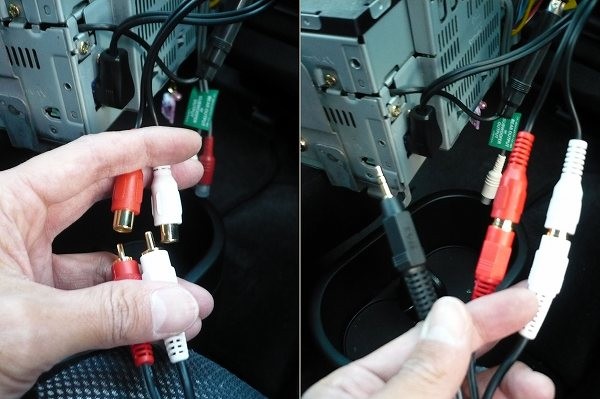

カーチャージャーとIPバス端子を中継するAVケーブル(要するにiPodの音をデッキに取り込む線)がこれ。一番安いもので1.5mが580円なり。

φ3.5ミニプラグ側をカーチャージャーに差込、赤白のRCAピンプラグ側をバスインターコネクターCD-RB10もどき品に差込ます。

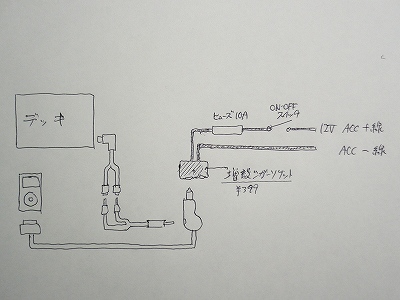

さて、これだけ揃えておけばiPodをカーステのLINE入力を通して聴くことができます。しかし、先ほどの構成図のように電源がシガーライターソケットへの差込になります。私はこれが好きではありません。線がゴチャゴチャして見えてしまうからです。

そこで、アコードと同じように増設シガーソケットを別に買い、それを見えない場所に設置してカーチャージャーの電源プラグを差し込み、増設シガーのプラス・マイナス線をオーディオ付近にあるシガーの線(つまりACC電源線)へ割り込ませることにしました。

更に、このカーチャージャーを使うと常に充電が行われるため、iPod側の電源をOFFしても通電されたままとなりそのまま充電され続けます(もちろんフル充電となれば充電はストップしますが…)。

そのためカーチャージャー本体に通電のON-OFFスイッチが付いているのですが、前述の通りこのカーチャージャーを見えない場所に設置するためiPodへの通電をカットできなくなってしまいます。

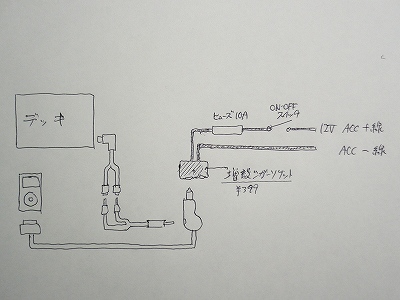

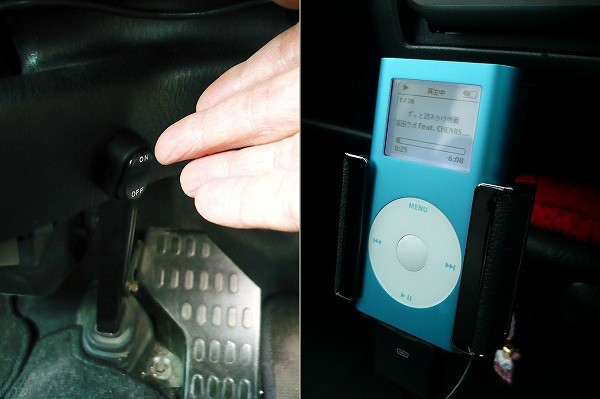

そこで、増設シガーのプラス線とACC電源線の間に別途ON-OFFスイッチを設けることにしました。

つまりこんな感じで。

こうすればiPodへの通電を別のスイッチでON-OFFできます。

増設シガーソケットはアコードの時と同じ一番安いやつ。ホームセンターで399円なり。

これの電源プラグ部分を分解して、プラス線(プラグの先端にいっている線)にヒューズをかまし、線端をぎぼし端子加工しておきます。電気が流れ出る方をソケット形状に。

因みにぎぼし加工する理由は、各パーツで段取りをしていおいて、最後にサクサクっと線だけをつなぎたかったからです。車両室内の足元に頭を突っ込んでからの線の引き回しは面倒ですし…。

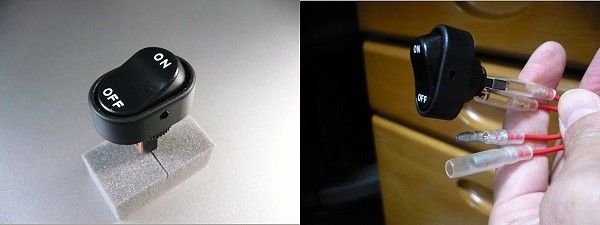

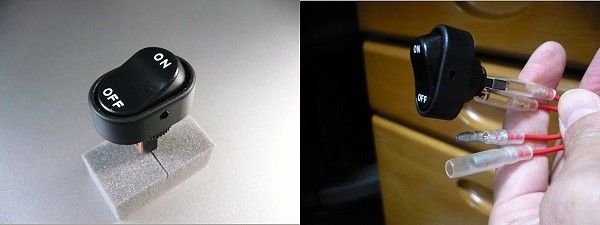

iPodへの通電をON-OFFするロッカスイッチがこれ。

本当は、スイッチ関係は会社にゴロゴロ転がっているのですが、出来るだけ純正風にしたかったためエーモン製のものを別途購入。ホームセンターで695円なり。

先ほどと同様、線端をぎぼし加工。

さて、ここからは取り付け作業ですが、なるべく簡潔に書きたいと思います。

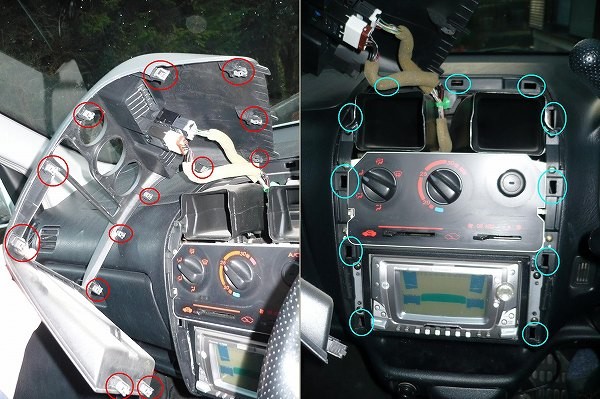

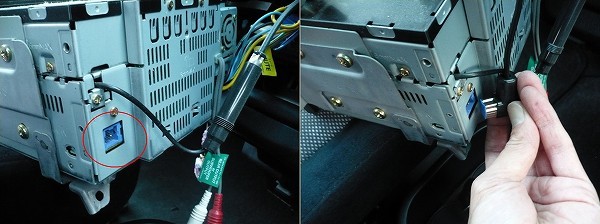

まずはデッキの裏側にあるIPバス端子にRCA・バスインターコネクター(もどき品)を差し込むため、一旦デッキを外します。

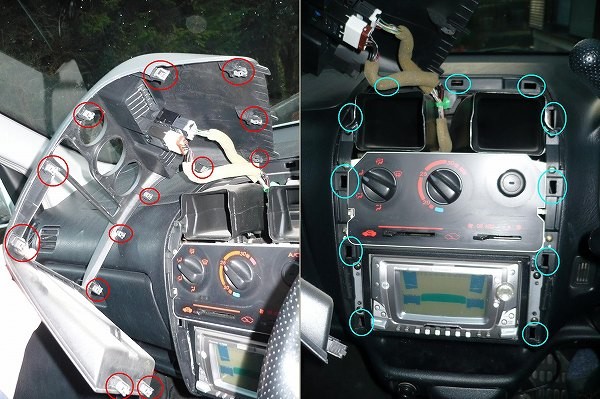

センターコンソールの化粧カバーを外すため、カバー下部の奥にあるネジ1本を外します。

パネルを取り外す前に空調レバーのつまみを引っこ抜いておきます。

画像の様に目立たないこの部分にマイナスドライバー先端に巻物をして突っ込み、パネルを浮かせようと思ったのですが、これがどうして隙間なんてとても出来ず、パネルに傷が付きそうだったので中止。

ガムテープをこのように沢山貼って、パネルを引っ張って外すことに。最近の車はパネルに隙間がないので、この手法じゃないと外しにくいんですよね。

テープが剥がれたり切れたりしない様に、やや下方向にグググ~~~っとゆっくり引っ張っていくと

バキッ!!!!

ドガッ!!!!

ド派手な音でパネルが外れ、同時に自分も後ろに吹っ飛んで無事成功…。

決して他人には見られてはいけないダサイ作業風景です(汗)。

参考までにクリップ位置はここです。全部で13箇所。ド派手な音がするはずです…。

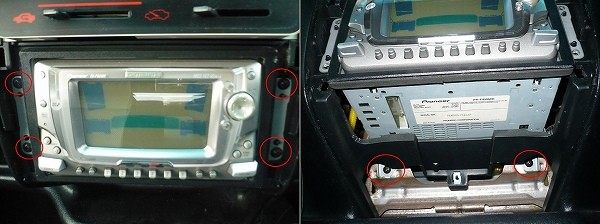

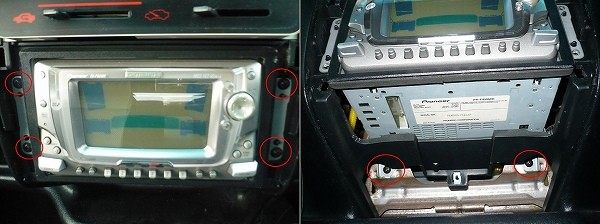

デッキ固定ネジ6本を外します。

正面に4本、更に見えにくい下部に2本ありました。

あとはデッキを引っ張り出せばOK!

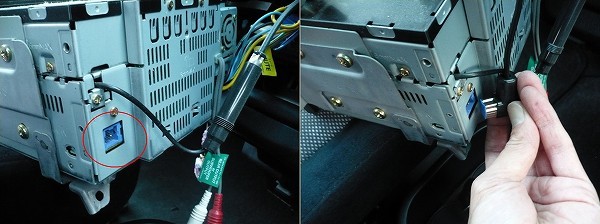

IPバス端子とやらはこの青い端子。ここに「もどき品」を差し込みます。

この「もどき品」のケーブル長が短めなため、この時点で「もどき品」のRCAソケットにAVケーブルを差し込んでおきます。じゃないと、再びデッキを装着したら差し込めなくなりますから。

そして先端のφ3.5ミニプラグをオーディオハーネス類と一緒に背面穴から出しておきます。

それにしても、配線でごったがえしているデッキ背面のスペースを見て、つくづく「もどき品」でよかったと思いました。純正品だとあの四角い箱が邪魔で困っていたと思います…。

そういえば、随分前からインパネの奥の方から何やらカチカチした音がしていたのですが、今回デッキを外して原因を突き止めました。異音の原因は、オーディオ用のハーネスの一部に使われていたコルゲートチューブがオーディオを抱き抱えている金具に触れて振動していたためでした。

なので、この周辺を綺麗な使い古しの靴下を巻いて対策しました。後の試乗で確認しましたが、見事に音が消えました。

さて、デッキ裏側の配線はとりあえずこれでOKです。逆の手順でデッキとセンターコンソールパネルを装着。今度はiPodの電源側の作業です。

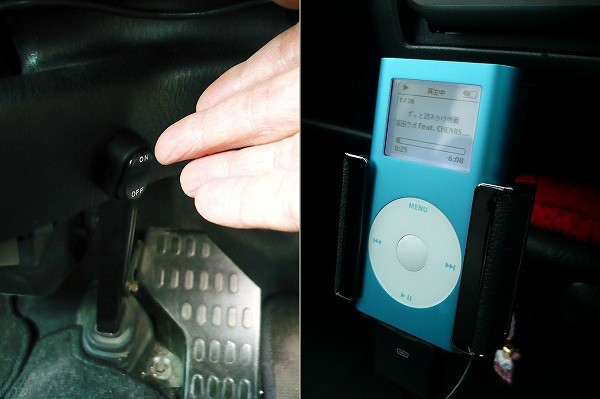

まずは、iPodの電源をON-OFFするロッカスイッチの取り付け。

iPodの電源スイッチはもちろん操作しやすい位置がいいのですが、出来ればiPodの設置位置に近くてあまり目立たない方がいいかと思い、このあたりに。12mmの木材用キリで。バリもほとんどなく綺麗に穴あけできます。

操作感も見た目もなかなかGOODなスイッチだと思いました。

次に増設シガーソケットの取り付け。

フットレストの上のほうに平面な取付面があったのでここに貼り付け。足元温風も当たらないし、見えにくいのでバッチリです。

そして先ほどのロッカスイッチの片側の線と増設シガーソケットのプラス線(ヒューズのあるほう)をつなぎます。

更にロッカスイッチのもう一方の線と増設シガーソケットのマイナス線を、車体のACC電源(プラス・マイナスとも)につなぎます。

車体のACC電源はシガーライターが近いので、カプラーを外してここに割り込ませることに。

テスターで調べると、黄色い線がプラス線。黒がマイナス線でした。

巻かれているビニールテープを少し剥がしてワンタッチカプラーにて電源割り込み。

このギボシを先ほどのロッカスイッチと増設シガーから来ている線とつなげば電源線の作業は全て完了です。あとは配線が見えないようインパネ内部に隠して綺麗にまとめるだけです。

作業はアクロバット的体勢が続くため、正直40過ぎのオッサンの腰には辛いものがありますが、配線が外からゴチャゴチャ見えないためなので仕方がありません。

セルフタイマーをセットして、小走りで室内に潜り込んだ姿は想像しないでください…

増設シガーソケットにカーチャージャーの電源プラグを挿しこみ~の…。

デッキのIPバス端子から来ている音声ケーブルのφ3.5ミニジャックを、カーチャージャー本体のLINE出力端子に挿しこみ~の…。

カーチャージャーからiPodへつなぐ信号線のドックコネクターは、ハンドルコラム下の隙間から出してiPod設置付近にもっていきます。

さて、最後はiPodをどこにどうやって固定するかですが…。

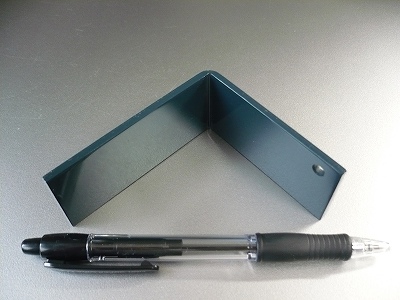

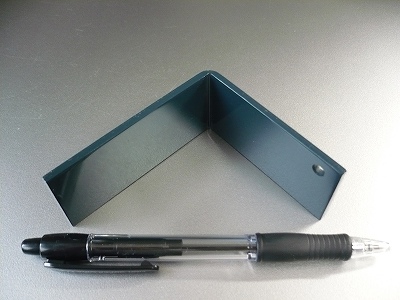

まず固定用のL型ステーがこれ。会社の後輩君に寸法を伝えて内緒で作ってもらいました。厚さが2.3mmの鉄板なのでかなり強く、全くぐらつく事はありません。頑丈な故、少し重たいですけどね…。両面テープを使うので塗装は剥げない焼き付けです。

小さなは塗装用の吊り穴です。

L型ステーに強力両面テープを貼り付けドライヤーで温めます。そして写真右の位置に固定。センターコンソール部分も温めて貼り付けました。

こうすることで、冷めながら粘着力が強力になっていきます。ETC車載器もこの方法で取り付けたらバッチリでした。

iPodホルダーとiPodをセットした状態。

なぜ左側にオッフセットして固定したかというと、私が運転するにはセンター置きで問題ないのですが、奥様のドラポジを想定するとシートは一番前。背は149センチなので目線が低い。その位置だと左側に持っていかないとステアリングでiPodが隠れて操作しにくい事がわかったからです。

それと、インパネ上部ではなく低い位置に持ってきた理由は、このminiは意外にもディスプレイ照明が明るくて、夜は特に場所によっては白いバックライトがかなり眩しく感じるので、なるべく運転中に支障にならない位置にしました。操作性は少し劣りますが、夜間眩しいのはちょっと危険ですからね…。

miniはバックライトの照度調整ができないんです…

開閉フラップの事もちゃんと考慮しております!

ドックコネクターをiPodに挿しこみ、そのコネクター配線は配線固定具にて運転席と助手席から見えにくい場所を這わせていきます。

これで聴けるわけではありません。

カロッツェリアは外部機器を聴くためのAUXモードが最初からは表示されず、ある“おまじない”をしないと表示してくれません。

そして呼び出したあと機能をONにしてやるわけです。面倒ですね…。

ついでに外部機器の名称も変更できます。当然“AUX”を“IPOD”に変更です。

小文字は不可でした…

では早速メインスイッチをONにして、iPodを起動♪

バッチリ起動して音もしっかり鳴っています。結構圧縮されてるAACですが、MDにも引けをとらない音に感じます(MP-3よりは音がいいらしい)。

移植完了!!

移植完了!!

これで奥様もいつもいつも同じCDやMDを聴かなくても、クルクルって回してやれば色々な曲がすぐに聴けます。アコードでのiPodを少し羨ましがっていたので、今回は大満足のようです!

5年間私のアコゴンで頑張ってくれたminiですが、今度は奥様に可愛がってもらうんだよ~~!

って、曲を入れるのは全部私なわけで… (汗)

どんな曲を入れてほしいか聞いたら…

昔のアイドルの曲を入れてくれって…

昔のアイドルの曲を入れてくれって…

仕方なくCDラックの奥の方から引っ張り出してきました…。

こんなの持ってるなんて、明らかに年齢層がバレますな…。

ということで、Podならではの操作性を生かしながらカロッツェリアのデッキで楽しみたい方には今回のこの方法がお勧めです♪

かなり長い作業ブログ、最後まで読んでくださいまして本当にありがとうございました。

どなたかの役に立ちますように…。

正月休み二日目。

正月休み二日目。