今日は本当に寒い一日でした。明日はもっと寒くなり、山口でも平地で雪が積もるかもとニュースで言っていたので心配です。既に今、外は強い風が吹いてビュービューいってるし・・・。スタッドレスもまだ履いていないので明日は雪早めに起きなきゃ・・・(汗)。

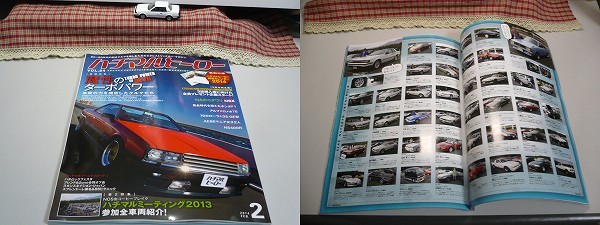

さて、久しぶりですが“懐かしのカタログシリーズ”をアップしておこうと思います。このシリーズは、随分前にアップしたものでも未だに結構多くの方が読んでくださっていて、時々ですがコメントも残していただいています。そういう事もあってこれからも沢山書いていきたいのですが、いつも読んでくださる方ならご承知の通り結構なボリュームなため日ごろから時間のあいた時にゆっくり少しずつ書いています。なのでアップするスパンは長めですが、そのぶん内容を濃い目にしていますのでそこそこお腹一杯になっていただけるかと(笑)。今回も少しボリュームがありますので暇な時、或いは気が向いた時に覗いて懐かしんでいってください。

今回懐かしむのは1982年(S57年)11月に登場した2代目プレリュード。私がまだ中学2年生だったときに登場した車です。

うちの親父は私が生まれる前からの根っからのホンダ党で、NⅢから始まり初代ライフ、初代シビック、そして初代プレリュードと乗り継ぎ、ちょうどこの2代目プレリュードが登場したときもまだ初代プレリュードに乗っていました。日ごろから私にホンダ車のことやCVCCエンジンの話ばかりしていたのでそれなりにホンダには興味を持っていましたが、まだこの頃私が本当に好きだったのはトヨタ。特にA60系セリカ兄弟が大好物だったのですが、このプレリュードが登場した時は一気に興味が沸き、スタイルもそうですが特にエンジンや足回りなど驚きのメカを親父から呪文のように聞かされ、このあと登場したワンダーシビックでガッツリとホンダファンになったのでした(笑)。

型式はE-AB型。キャッチフレーズは“FFスーパーボルテージ”だったと思います。

かつてこれほど低くワイドな国産車などなかったと断言できる、異様なほどのワイド&ローフォルムで登場した2代目プレリュード。全高は初代よりも5mmだけ上がったもののボンネットはエンジン付近で80mm、先端では100mmも下げられ、幅も一気に5ナンバーサイズ目一杯に近い1690mmに。トレッド1470mmは国産車ではセンチュリーとプレジデントを除けば国産車No1の広さだったと知った時は本当に驚きました。まさに地を這うようなスタイルですよね。

ただ、セリカXXが大好きだった私としてはリトラクタブルライトを格納したときでも表情を持つこの顔がイマイチに感じていました。もちろんすぐに慣れましたけどね。

フロントのワイド感も凄いけど、実はリヤのワイド感も相当なもなのだったと思います。

こう見ると、やっぱりプレリュードって初代・2代目・3代目・5代目がプレリュードらしい端正なスタイルで、私が乗っていた4代目だけが異端児だったんだなぁと感じます。

2代目プレリュードは、この先のホンダ車の流れを作った車でもありましたね。リトラやデュアルエキゾーストパイプ、サイドまで回りこんだ一体型樹脂バンパーなど。そういえば最上級グレードのXXだけはバンパー下部の色がグレーでしたね。

エンジンも足回りもそれまでのホンダ車から大きく変わったわけで、それが透視図で誇らしげに描かれています。

これほど低いボンネットを可能にした立役者は新設計のダブルウィッシュボーンサスペンションですが、ダブルウィッシュボーンだから低くできたわけではなく、低くするための奇異的なアイデアがあってのこのスタイルだったということを忘れてはならないと思います。

エンジンもサスペンションもあとで熱く語るとして、内装もそれまでのホンダ車からしたらかなり斬新なデキでした。

XXにオプションだったオレンジ色の液晶デジタルメーターもホンダとしては頑張った装備だと思いますが、イマイチな装着率だったかも。デジタルメーターは既にシティターボで世に出ていましたが、トヨタのように色がブルーグリーン系じゃなかったのもその理由だったんじゃないかと・・・。因みにこのバーグラフ式タコメーターは上下2段表示になっていて、5速に入れると細い1列表示になるそうで・・・。

そしてXXに標準だったエレクトロニックナビゲーターもホンダにしては面白い装備。でも正直遊べるおもちゃ的な装備だったともいえ、MCで消えてしまいました。

2年後の1984年(S59年)にマイナーチェンジをしました。

ボディカラーではゴールドのようなメタリックや濃紺/グレーのツートンカラーなど新色が用意されました。

初期モデルではスポーティグレードのXZ以外にはライト周りがメッキモールであしらわれていましたが、マイチェンモデルでは全グレードがメッキからブラックのモールに変更。ガラスも全面ブロンズガラスにグレードアップしています。ドアミラーは前期モデルの途中から変更になっていたと思います。

開発段階ではライトカバー部を透明スモーク調にしてライトアップせずにパッシングできる案もあったそうで、その場合スモークカバーを残してライトが平行に上がる予定だったそうで・・・。機構的にコストも問題がありやめたそうですが、上げた時のライトの高さが高すぎでかっこ悪くなっていたんじゃないでしょうか・・・。普通の反転式で正解だったと思います。

2代目プレリュードで特徴的だったのがシングルアームワイパー(アメリカ輸出仕様は一般的な2本アーム式を採用)。この1本ワイパーが果たして好評だったかは微妙ですが、ワイパーできった雨水が周囲に飛び散って歩行者に迷惑をかける、なんて話はよく聞きました。一部のベンツもシングルワイパーを採用していましたよね。最近ではヴィッツも1本ですが、確かプレリュードのような拭き取り方法ではなかったと思います。

ボンネットフード後端に設けられたラム圧ベントの外気吸い込み部は、それまでのホンダ車にも結構採用されていた機構ですね。親父の乗っていた初代プレリュードにもありました。空調の送風をファンだけではなく外気の圧力を利用して外気を取り込む方式は意外とどこもやっていそうなものですが、実はラム圧を利用して外気を取り込む方法はホンダが特許を持っていたそうです。まぁ特許が切れたその後どこもこの方法を利用していないところを見ると、効果は知れていたのかもしれませんが・・・。

初期型ではテールランプ間のガーニッシュが黒でしたが、MCモデルでは赤に。そしてウィンカーとテールランプの境目も初期型ではメッキモールだったのがブラックモールに。

初期型では、最上級グレード「XX」、パワステなどない漢モデル「XZ」、受注生産モデルである「XC」の3グレードでしたが、MCモデルでは新たに「XJ」が追加に。初期型の「XXは高いからXZにしたいけどパワステがない。だからってXCはあまりにも装備が悪くタイヤも165幅で受注生産だし・・・」という買いにくいグレード編成だったのを見直し、XCにパワステを追加し、多少なりとも装備をよくしてタイヤもきちんと185をおごったモデル、それがXJでした。

初代プレリュードのメーターバイザー頂点から60mm下げられたその視界は、まさにパノラマチック。私の会社の元後輩君がこのプレリュードに乗っていたのですが、何度か運転させてもらいましたが親父のプレリュードとは大違い(笑)。低くワイドで爽快な視界に感動しました。この頃は4本ステアリングが主流でしたが、プレリュードのこの3本スポークは斬新なデザインで、しかもかなりの小径だったんですよね。ただ、パワステは小指で回るほどの軽さでそこはちょっと・・・。

ボディカラーによっては朱色のシートバックになるのは意外・・・。プレリュードのシートは歴代どれもサイドサポートの張り出しが大きかったですよね。私が乗っていた4型も凄く張り出していて、私はあのシートでサーキットを走っていましたが、上半身が支えられず走りづらいと思ったことは一度もありませんでした。ま、太もも部分は多少サポート性が足りませんでしたけど・・・

さて、エンジンです。

◆型式:ES

◆最高出力 125(120)ps/5800rpm

◆最大トルク 15.6Kgm/4000rpm

※5MT仕様でグロス値。( )値はAT仕様。

最新のエンジンと比べると本当に小さいエンジンですね。そして既にホンダからはPGM-FIの市販車が世に出ていたのですがあえてCV気化器が搭載されています。でも丸いキャブレターがデン!とエンジンの上に置いてあるのではなく、エンジン背面に置くサイドドラフト式とし、しかもそれが可変ベンチュリーの2連装(デュアルキャブ)となっています。背面置きにしたのはもちろんボンネットフードを低くするためです。

ホンダのCVキャブは低速から高速まで吸入空気量に比例してベンチュリー面積が連続的に変化する可変ベンチュリーであるのが特徴で、しかもその2連装は日本でもホンダが最も得意とする技術でした。

ホンダ初の12バルブエンジンということで結構力の入った説明が書かれてありますね。そして今では当たり前であるクルスフローという文字も・・・。この当時、SOHCといえばまだカウンターフローのエンジンが多く、吸気バルブと排気バルブが対向する位置に設けてあるクルスフローはそうメジャーではありませんでした。

そもそも12バルブというのも珍しいですよね。4気筒で12バルブですから1気筒あたり3バルブ。吸気が2、排気が1という構成のわけは、吸気よりも猛烈に高温になる排気のほうがその空気流速も断然速く、排気側は吸気側ほどのバルブ面積を必要としない道理というわけです。そのバルブ径は吸気30mm×2本、排気35mm×1本。

でもね、この絵を見て気付くことがありません?

そう、実はもう1本小さなバルブが見えますよね。よく見りゃ1気筒あたり4バルブ。つまり16バルブエンジンです。そう、このES型は副燃焼室を持つCVCCエンジンなので、副燃焼室に取り込むための吸気バルブがもう1本あるのです。つまり、吸気3、排気1ってこと(笑)。

CVCCエンジンはあまりにも有名でありながらも、その概要や機構については意外と知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、分かりやすく説明をいれておきますね。

初代シビックをアメリカ市場に送り込もうとしていたホンダでしたが、昭和45年(1970年)そのアメリカにおいて「5年以内に排気ガス中のCO、HC、NOxの排出量をこれまでの1/10以下にすること。この期間内で排出量をクリアできない車は販売を認めない」というマスキー法が制定されました。世界の各メーカーはこぞってこれをクリアできないと声を揃えて言いながらも排ガスの汚染成分を再燃焼させる後処理装置(のちの触媒のようなもの)を実験し、ホンダも同じアプローチを試みていたのですが、本田宗一郎氏がそれを見て激怒したそうです。

「汚染物質がエンジン内部で発生するなら、お前達は何故エンジン内部でクリーンにする研究をしないのか?後処理方式など止めてしまえ!」

「お前達は承知で毒を喰って、薬を探しているに等しい。源で対策しろ!」

昭和47年(1972年)、宗一郎氏から5名の公害対策部門のメンバーが召集をかけられ、

「4ヶ月以内に2台のシビックにCVCCシステムを適用し、第三者(ホンダ関連以外の人)評価に耐え得るシステムを作り上げること」

「レベルは、マスキー法の規制値から更に80%以下にすること」

「燃料経済性は、42マイル/ガロンを下らないこと(約20Km/L)」

と言う詳細な目標が定められました。ここから不眠不休のチャレンジが始まったわけですが、達成不可能とまで言われた米国マスキー法規制をアメリカ議会が定めた期限を待たずしてホンダは世界で初めてクリアしました。計測結果はマスキー法規制値の80%値をまだ下回っていたそうです。本当に世界に誇れる技術ですよね。しかも、この技術を独占的に自社の儲けに使わず、公害対策技術は公開するという方針を貫きました。これにいち早く反応したのがトヨタで、トヨタのエンジニアがホンダに出向いてトヨタへの技術供与が決まり、TTCとして販売されたのは余りにも有名です。その反響は大きく、その後フォード、クライスラー、いすゞへの技術供与の運びとなったのです。

CVCCの燃焼原理は、“プラグ付近に燃料が濃い目の混合気を集め、下の方には燃料成分の少ない空気を集めて燃焼させる、つまり空気の層を形成させた“成層燃焼”を行うリーンバーン系のエンジンと同じです。

薄い燃料の混合気をシリンダー内にごちゃ混ぜでぶち込んでしまうと、プラグ着火させても燃え移る速度が遅くしかも末端のガスに燃え移らない現象が起こってしまいます。つまり生ガスが残留したまま排出される。薄い燃料で燃やすということは排ガスがクリーンになるどころか逆に環境に悪い排ガスを出すことが充分あり得るのです。そこでシリンダーに吸い込ませる段階でスワールによってプラグ付近にだけ濃いガス成分を集め、シリンダーの下のほうには燃えない空気にしておく。これが現代のリーンバーンエンジンですよね。

CVCCの燃焼メカニズムはこうです。

メインキャブレターから送られてくる薄いガス成分の混合気は⑦の吸気バルブから入り、メインの燃焼室に封じ込められます。一方別の副キャブレターからは濃いガス成分が送られ、それは⑤のサブバルブから入り小さな副燃焼室に入ります。その副燃焼室に着火プラグがあり、着火されると濃いガス成分が爆発膨張し、小さなトーチ孔(⑧と⑨)から火炎が噴出して薄い混合気のあるメインの燃焼室の圧縮段階で爆発が起こる・・・。根本的な考えとして、燃料というものはとにかく100%完全燃焼させれば残留成分は出てこないというもので、そのために濃いガスを燃やして薄いガスを燃やしやすくするという考え方がこの燃焼方式と燃焼室の変わった形状を生み出したのだと思います。まさに現代のリーンバーンエンジンの原形ですよね。

このプレリュード用CVCCⅡは、副燃焼室から噴出する火炎のトーチ孔はメインの燃焼室に向けて2箇所、そして真下に向けたスキッシュ部にも2箇所あけられていますね。以前のものは2箇所だけでした。

2代目プレリュードで話題になったのはスタイルとエンジンだけではありません。FFでありながらダブルウィッシュボーンを採用したことです。

プレリュードはこれほど低いボンネットですから通常のストラットは採用できません。しかし、だからといってダブルウィッシュボーンが安易に採用できるかといえばそれはNoです。横置きエンジンのFFでは標準的な形状のダブルウィッシュボーンだと車体にアッパーアームを取り付けるだけの懐がないからです。結果、アッパーアームのボールジョイント部を思いきってタイヤ上面にもってゆき、更にダンパーと干渉しないようアッパーアームを後ろ側へ捻っています。

一方スプリングもアッパーアームに担わせるには寸法が足りず、だからと言ってロアアームだと前輪駆動のためドライブシャフトが邪魔になる・・・。そこで絵のようにダンパーの下端をフォークの先のような又形状にしてドライブシャフトをまたいでロアアームに担わせています。こういった奇異に思えるこの形状はホンダダブルウィッシュボーンならではの形状ですよね。

通常のダブルウィッシュボーンであればアッパーアームはかなり長くしないと対地キャンバー変化が大きくなってしまいますが、アッパーアームを上に上げればアッパーアームとロアアームのボールジョイント部のスパンが広がり、例え短いアーム長でも対地キャンバー変化は少なくなる上に剛性も上がる・・・。FFでダブルウィッシュボーンを採用できた理由は実は本当に大変なことで、恐らくホンダはここのパテントを持っていたのかもしれません。その後のホンダダブルウィッシュボーンは全てこの方式ですが、アッパーアームをタイヤの上に持ってくるという仰天技によって「ホンダ車はタイヤハウスが広いよね」と言われてしまったのも何だか皮肉なものですね。

そして国産車で初めての安全装備だったアンチロックブレーキシステム。超低ボンネット、エンジン、ダブルウィッシュボーンサス、そして日本初の4輪アンチロックブレーキシステムはある意味真打ちともいえるプレリュードの売りだったのかもしれません。

2代目プレリュードのアンチロックブレーキは4輪独立チャンネル式ではなく、前輪のどちらかロックしにくいほうの車輪がロックしそうになったらアンチロックを働かせ、逆に後輪はロックしやすい車輪がロックしそうになったらアンチロックを働かせる、という2チャンネル式です。つまり前輪は滑りやすい車輪が早々にロックしてしまってももう一方がロックしないで方向性が維持できればハンドルでなんとかコントロールできる。逆に後輪はどちらか一方でも先にロックしてしまうと尻を振りハンドルを取られてしまって危険・・・。つまり、もともとFFは後輪の制動力はあまり依存させないこともあり、ほぼ前輪の片側だけで制動力を期待してもいいのではないかという考えの現われです。

因みにホンダは2代目レジェンドクーペから3チャンネル式(前輪が左右独立制御の2チャンネルで後輪はプレリュードと同じ後輪ローセレクト式1チャンネル)になりました。

そしてまだこの当時、ホンダはABSのことをALBと呼んでいましたね。しかしその後他メーカーがこぞってABSと名づけたため、同じ機能であるなら統一した名称にするようにと行政側から指導があったようで、仕方なくホンダもABSと呼ぶようになりました。

メカニズム的な話はこのへんで終わるとして・・・

初期モデルのXXに標準装備だったエレクトロニックナビゲーターはMCモデルで廃止され、その代わりスペシャルサウンドシステムというものが標準になりました。こちらのほうが有り難味があったかもしれませんね。

ではグレード紹介。

最上級グレード“XX”。決してダブルエックスとかペケペケとか呼んではいけません(笑)。

他グレードにはない装備は、パワーウィンドウ、ブロンズガラス、リヤウィンドウプリントアンテナ、ツートン樹脂バンパー、電動リモコンミラー、チルトステアリング、イルミネーションコントロール、スペシャルサウンドシステムカーテシーライト、といったところでしょうか。デジタルメーターはXXにだけ設定車ありとなっています。実際、このXXが一番売れたでしょうね。

漢仕様的なグレードである“XZ”。

XZ専用品はスポーツシートに赤いプロテクターモール、HR規格タイヤ(他はSR規格)などでしょうか。

XXとともに標準装備されるのが、ハロゲンライト、フットレスト、リヤディスクブレーキ、フルホイールキャップなど。逆にパワステやクルーズコントロールも省かれ、特にパワステがないのは購入対象から外れやすい仕様だったと言えるかもしれません。

後期型から追加された“XJ”。

XXやXZに標準のハロゲンがシールドビームになり、リヤワイパー、フットレスト、グローブボックス照明、リヤディスクブレーキ、ホイールキャップも省かれています。ラジオはAM/FMですが2スピーカー。その代わりパワステ、クルーズコントロールは標準。つまり、185サイズのタイヤにパワステなしじゃ辛いので、他の装備はあまりよくないけどパワステは付けましたというグレードですね。でも決して売れ筋グレードにはなれませんでしたけど、プレリュードの雰囲気を安価で楽しむにはこのグレードが一番よかったのかもしれません。

最廉価グレードの“XC”。

プレリュードの売りだった全車ガラスサンルーフ標準ということでもちろんXCにも標準。クルーズコントロールも標準です。

XJから更に省かれる装備は、パワステ、ラジオはAMのみで1スピーカー、タイヤは唯一165サイズ。さすがに寂しい内容ですが、オーディオを社外品にするならXCでもよいかと思いますが、タイヤをインチアップさせるのであればパワステありのXJを選択したほうが後悔しないはず。

こう見ると、プレリュードはXXが一番人気だったのは当然だったように思えます。あまり賢いグレード編成とは言えない気がしますが、エンジンが1機種だとこうなっちゃうんでしょうかね・・・。

マイチェンから更に1年後、2000ccのDCHCエンジンを搭載した“2.0Si”が追加されました。

いかにも“樹脂です”って感じで丸っこいバンパーだった1800ccモデルと違い、こちらは洗練されたカラードバンパーになり、しかもグッと前後に張り出したデザインで、随分と今風で大人っぽくなりました。

ボンネットフードに“こぶ”を作って狭いエンジンルームにDOHCエンジンを詰め込んだという演出は、ワンダーシビックSiと同じ手法ですね。

ライトカバー部のデザインも微妙に変更。ラム圧を利用した外気取り入れベントのデザインも変更されてますね。

リヤコンビランプは、ウィンカー部とブレーキ&ガーニッシュ部で段差をつけて立体感を持たせています。この手法はこの次の3型でも前期から後期への移行で採用されましたね。

このSiが登場したとき、自動車評論家は「1800ccの方がプレリュードらしい」とか「1800ccのデザインからバランスが崩れた」などの意見が聞かれましたが、確かに前後オーバーハングが長くなり少しだけ無理矢理感があったようにも思えましたが、私はエンジンを含めてSiに憧れを持っていました。

シート形状は1800ccモデルと変わらずですが、生地がフルモケットに格上げ。色もシックですね。ホイールはキャップが標準ですが、サイズが1800ccに標準の13インチから14インチにアップ。アルミホイールはオプションです。

ステアリングホイールのデザインも変更され、メーターは更にスポーティな3眼式に。オーディオはXXと同じスペシャルサウンドシステムが標準です。

エンジンは新開発B20A。1800ccエンジン同様、この大きなエンジンを前に15度傾けて搭載しています。

◆型式:B20A

◆最高出力 160ps/6300rpm

◆最大トルク 19.0Kgm/5000rpm

※グロス値。

3代目のB20Aのように複合吸気システムは持たない、ホンダDOHC出発モデルともいえるシンプルなエンジンです。ヘッドカバーの色が当時のF1・F2エンジンのようにブロンズ色なのは初期型ZCと同じですね。ホンダのDOHCエンジンの外観はトヨタのツインカムエンジンのように洗練された外観とは違い、どこか男臭さみたなものを感じるデザインで私は好きでした。

カムの駆動はホンダDOHCエンジンの常套手段である内側支点のスイングアーム式。その恩恵は大きく、バルブリフト量は実に10mm。この当時、バルブのリフト量というのはバルブ径の1/4程度が常識的数値でしたが、B20Aのそれはほぼ1/3に達していました。一般的なダイレクトカム駆動方式では到底到達できない数値なのは言うまでもありません。

このスイングアーム式が出たとき、評論家によっては耐久性とかカムへの負荷など色々とケチを付けたものですが、実際このスイングアームはF1で使われていた手法ですし、支点と作用点の関係からカムのかかる力はダイレクト方式よりも少ないと言われていました。このスイングアーム方式がそのままVTEC機構として進化していくわけですが、このスイングアーム方式は未だにホンダエンジンの中でもある意味コア技術として継承されていますから、本当に素晴らしい機構ですよね。

最後はカタログ裏面の二面図をアップ。

まずは1800ccモデル。

そして、同じく1800ccモデルのエンジン、ES型の諸元表。

見所はやはり燃焼室形式の「副燃焼室付ルーフ形」と、燃料供給装置形式の「2連式可変ベンチュリー型キャブレター+固定ベンチュリー型副キャブレター」という文字でしょうか。燃料供給装置が、主燃焼室用の可変ベンチュリーキャブレターと、副燃焼室用の固定ベンチュリーキャブレターの二つを備えていることがわかりますよね。2代目プレリュードがCVCCエンジンを搭載していた事自体に「そんなに古い車だったっけ?!」と感じてしまうのは私だけ?

こちらはSiの二面図。

大きな前後バンパーによって全長が100mm弱伸びていますね。真横から見たときの前後バランスは1800ccのほうがいい気がします。

2代目プレリュードはホンダ車を一気に若返らせるきっかけになった車の一つですよね。スタイルもそうですが、驚きの技術を満載していて、「びっくり箱」とも呼ばれていました。このあと登場したワンダーシビックもそうですが、この頃のホンダはとにかくエポックメイキングな車をどんどん登場させていました。そして色々な最新技術が溢れかえっている世の中になった今、再びホンダがどのようにエポックメイキングな車を登場させるのかとても気になります。

S660やNSXもきっと素晴らしい技術を搭載しているのだと思いますが、それらが多くの庶民に感じられるものでなければ単なる技術者の自慢、自慰行為でしかありません。2代目プレリュードもワンダーシビックもその点で大成功を収めた車です。ですから、ホンダにはこの先素晴らしい技術を多くのホンダファンが手にする事ができる車に搭載してほしい、そう願っています。

子供の手が離れたらまた2ドアクーペに戻りたいと思っているだけに、プレリュードのような大人が乗れるクーペを再び出してほしいなぁと改めて思いました。

最後はいつものCMを貼り付け。2代目プレリュードといえば、ラヴェル作曲のボレロですよね。優雅に走るプレリュードのCMに実にマッチした選曲だったと思います。

(前期型)

(後期型)