久しぶりに懐かしみシリーズをアップしておきます。

ここ最近はこの手のブログを書く時間がどうもとれなくて日常のネタが多くなっておりますが、みんカラのPVだと“懐かしみシリーズ”と“易しいエンジンの話”が圧倒的に長く読み続けられていて、少しでもいいからこのシリーズを書き続けていけたらと思っています。

あ、因みに私は250冊程度あった80年代の車のカタログを結婚前にほぼ全てを捨ててしまったためアップできるものが少ないのですが、超懐かしいものやレアものを楽しみたい方はお友達の

colt315さんのページを是非とも覗いてみてください。カタログだけでなくその車の秘話なども説明されており、嵌まる方が多いかと思います。

さて、前回は

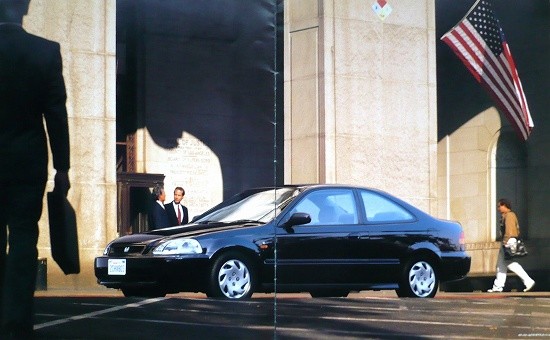

アコードクーペでしたがクーペつながりで今回はシビッククーペでいきたいと思います。2代にわたって日本へ逆輸入されたシビッククーペですが、まとめて2代続けて紹介したいと思います。

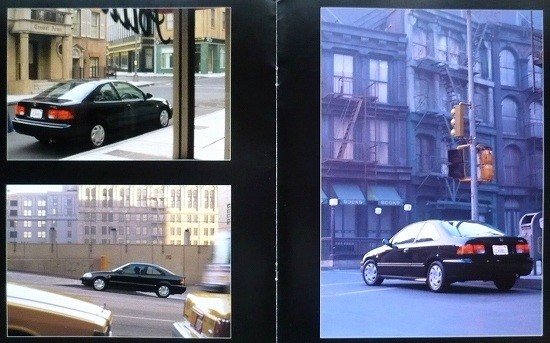

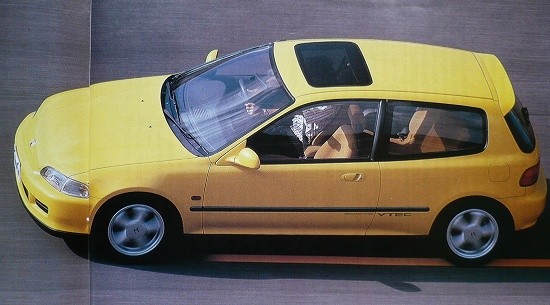

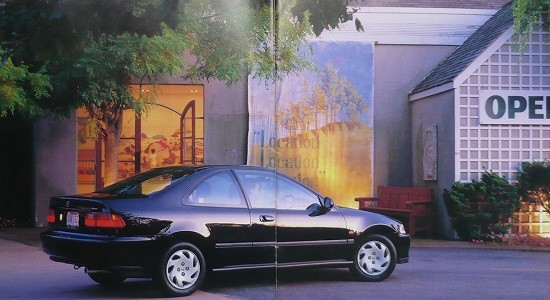

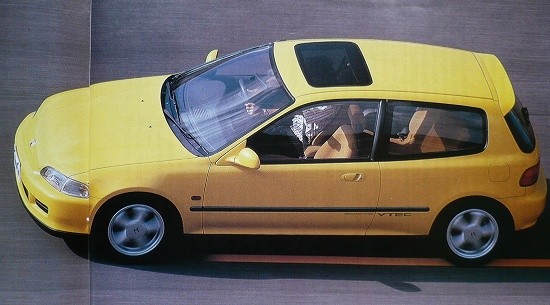

まずは型式EJ1である初代シビッククーペ。日本のEGシビックにあたるクーペで、EGシビックの半年後に正規販売されました。

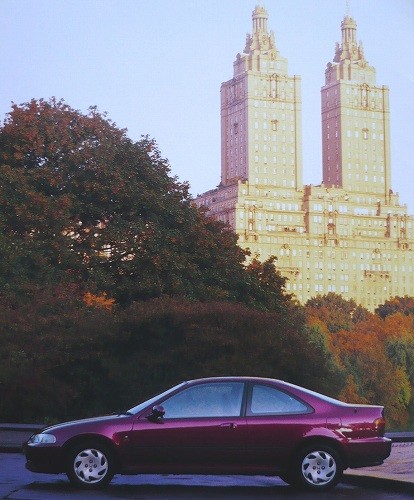

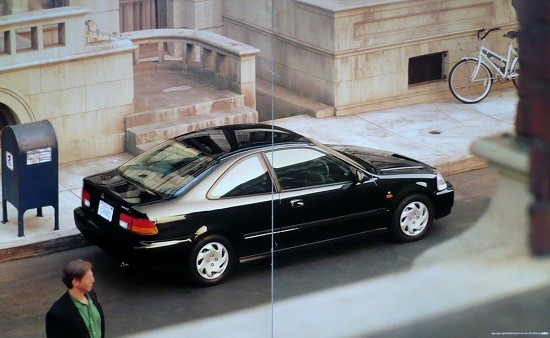

アコードクーペはどちらかというとシャープなボディラインでしたが、シビッククーペは少しヌメっとしたボディラインですね。4thプレリュードのそれに似ているようにも思えますが、プレリュードは曲線のボディラインの中にシャープな直線が入っています。シビックもサイドに1本直線が入っているともう少しシャープなデザインだったんじゃないかと勝手に想像しています。

シビックのテールエンドはダックテールですね。

アメリカ人は車においてはコンサバなデザインが好きな事で有名ですが、このシビックもアメリカ人好みにデザインされたことがよく分かります。

日本人にはどうかな…。もう少しクーペならではの躍動感とか絶対的な価値観みたいなものを感じるデザインじゃないと商売的に苦戦するデザインだと思いますし実際苦戦していたと思います。というか、ホンダが日本で真面目に売る気があるのなら、このシビックの売り方はちょっと疑問を感じます。

少し厚めのリヤエンドに小径インチのホイールキャップ…。言いたくないけどトヨタなら大きなアルミを履かせてディテールをきっちり詰めてくるはずです。お洒落は足元からとはよく言いますが、ホンダは昔から足元を軽視する傾向が強く、結果的に車が貧弱に見えることが多い気がします。

もともと薄顔のEGシビックですが、クーペにはもう少しだけ知的な印象の顔に仕立ててほしかったと思いました。可もなく不可もなくという印象なんですよね…。

シビックーペを見て印象を一言、といわれたら、私は“軽い”と答えます。どの角度から見ても軽さを感じます。せっかく“ホンダ・オブ・アメリカ”のバッジが貼ったクーペなのですから、やはりアコードクーペの弟分に恥じない車格感を身につけてほしかったと思いました。私が無類のクーペ好きなだけに特にそう感じてしまうのかもしれませんが。

インパネは基本的に国内EGシビックと同じです。違うのは内装色が国内シビックが採用している明るいグレー色ではなく専用のブラックであること。私は当時展示車を見に行きましたが、確かにグレーよりも黒の方がクーペには似合っていました。また、アコードクーペのように背伸びして赤茶色の内装色にしなかったのも正解だと思いました。

ただ、その中でもクーペならではの価値観をどこかに与えてほしかったと思います。ハーフレザーシートでもいいですし、シートとドアライニングに明るいアイボリーを採用してもよかったかもしれません。ドアを開けた瞬間「おお!なんか日本のシビックとは違うねぇ~」と唸るような品の良い内装であってほしかったです。

後席の広さは間違いなくプレリュードよりもありました。

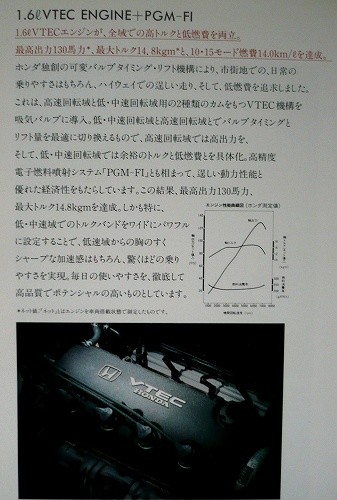

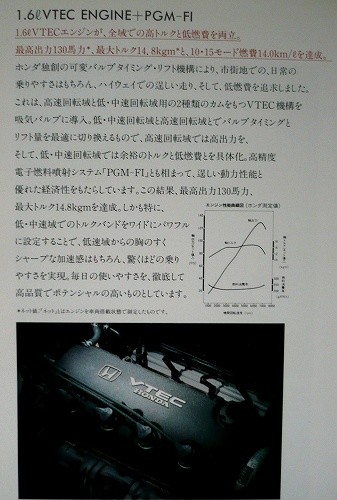

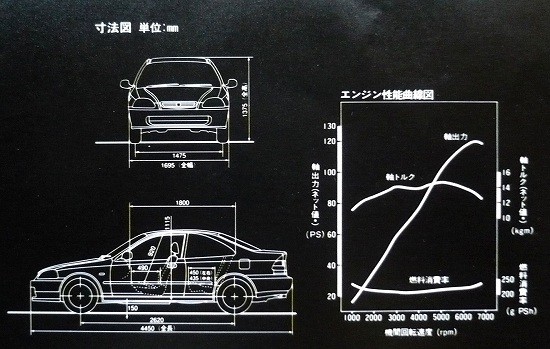

エンジンは国内EGシビックにはないD16A。と言っても、国内シビックのVTiが採用していたD15Aを単純にストロークアップしたものですけどね。

130psの馬力と14.8Kgmのトルクを発生するD16Aのボア×ストロークは75×90(mm)。馬力は国内版D15Aと同じですがトルクは0.7Kgmアップしています。でも3ドアHBからの重量増30Kg…。

そういうわけで排気量アップは必然だったのかもしれませんが、日本の排気量区分からすると1600ccという排気量はあまり歓迎されない排気量であり、特にこの当時の1600ccエンジンはどれもがハイスペックエンジンだったこともあって、このD16Aは正直パフォーマンス不足だったと思います。

このエンジンを駆動するのは当時のホンダ車が採用していた7ポジション4速AT。1-2-D3-D4-N-R-Pという並びで1速と2速はホールド、D3とD4は自動変速するホンダ独特のもの。他社でいうODスイッチがなく、これはこれで慣れれば悪くなかったと思います。

ただ、ホンダのATは少々変速時の引き込み感が強く、この時代も同じでしたね。この点トヨタのATは確かに素晴らしいと思いました。でも、この当時まだカローラの1500などでは3速ATが残されていて、ホンダがEGシビックの1300にも4速ATを採用したことは大したもんだと思いました。

ボディカラーは3色。少ないけどこれは仕方がないかもしれませんね。個人的にはハーバードブルーパールという色が好きで、4ドアのフェリオにも設定されていた色です。

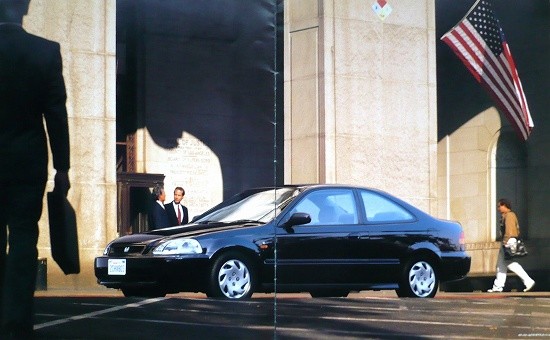

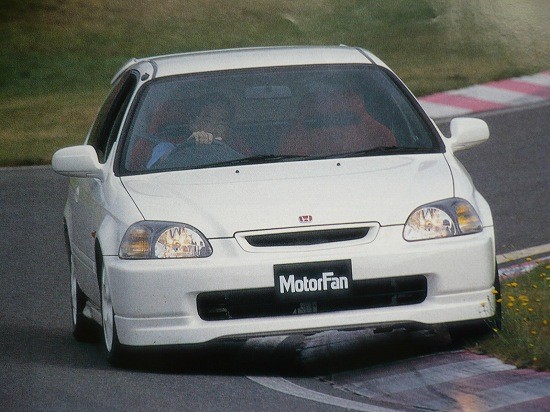

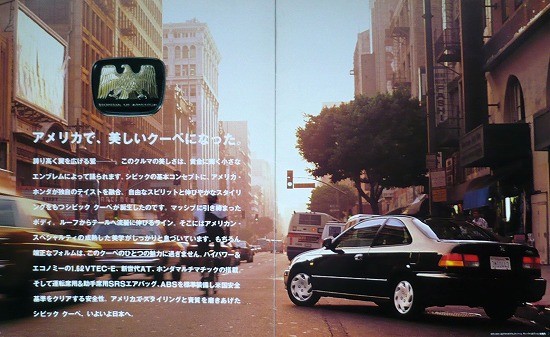

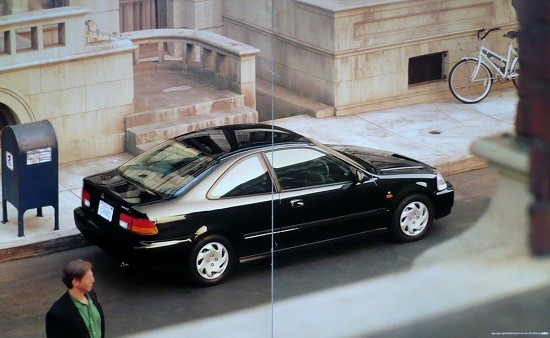

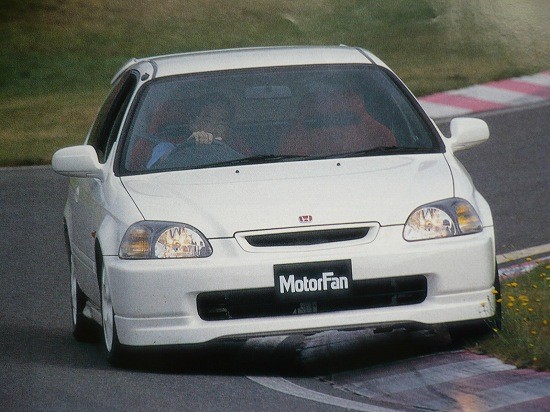

さて、お次は96年にフルチェンされた2代目EJ7型。国内シビックで言えばEKシビックがベースとなっています。

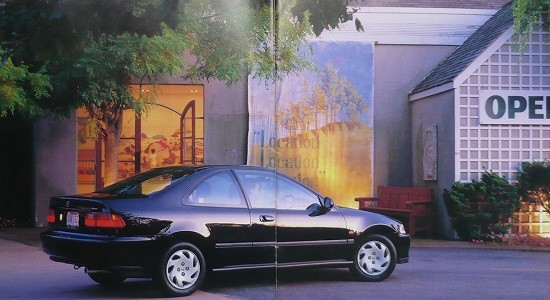

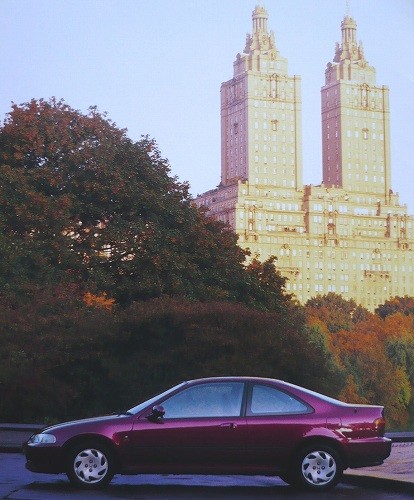

初代よりも端整に感じるテールデザイン。基本がアメリカ人が好むコンサバデザインなので「おお!!」と唸るようなとこはないのですが、ちょっとどこかを弄ればかっこよくなる要素は持っていそうなんですよね~。

写真じゃ分かりにくいのですが、北米モデルということで日本の前期型EKシビックにあるバンパーのプロテクトモールがありません。いや、あれは個人的にもなくてよかったと思いました。結局日本仕様もMC後で廃止されたし。

この角度から見ると、初代の流れを引き継いでますね。

国内のEKシビックフェリオも、このテールライトだったらもう少しカッコよかったんじゃ?と思ったりも…。

端整なクーペなので、上品な16インチホイールでも履いていたら、結構かっこよかったんじゃないかと思うんですけどね。

カタログからも、ホンダがシビッククーペにお洒落感を持たせたがっているのがよく分かりますが、何度も言うように足回りも貧弱で車が街並みに全くついてきていません。

ほぼ国内EKシビックと同じです。

うちの親父もEKセダン(インテグラSJというベルノ店用のマイナー車)に乗っていましたが、ナビ装着前提のデザインだったEK型はナビレスだとちと質感的に辛いものを感じました。まだこの時代はこのクラスでナビが当たり前じゃなかったので、オーディオ部が凸凹してましたよね。

広さは充分あるものの、クーペならではの雰囲気は感じません。

その昔、ホンダには1.6Lで2.0L車並の高級感を狙った「コンチェルト」という車がありました。イギリスのローバー社と技術提携していたホンダが共同で開発したこのコンチェルトの内装はホンダらしからぬ品の良い色使いであり、明らかにローバーの思想のものだと分かりました。

アコードクーペが赤茶色のゴージャスな内装であるなら、シビッククーペはこのコンチェルトの様なアイボリーの内装色で爽やかな高級感を狙ってもよかったんじゃないかと思うんですよね。クーペって、本来エンジンガンガン吹かして山道やサーキット走るのが似合う車じゃなく、サンルーフあけて木漏れ日を浴びながら優雅に走る…、かなり勝手ですが、そんな車なんじゃないかと思ってます。

そういう自分はエンジンガンガン回してサーキット走ってましたが…(汗)

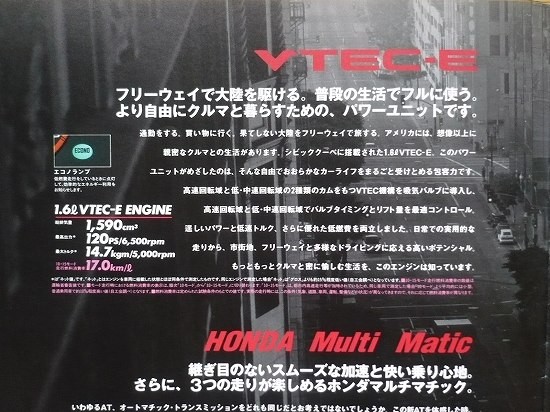

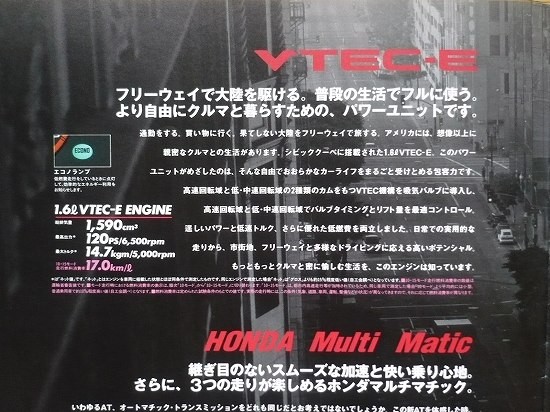

そのエンジンですが、初代と同じD16Aながら希薄燃焼(リーンバーン)仕様となりました。故に130psから120psへと馬力ダウン。インパクトとしては3ステージVTECの方があったと思うのですが、まさか希薄燃焼エンジンを載せてくるとは思いませんでした。因みに希薄燃焼エンジンに興味がある方は

こちらをどうぞ。

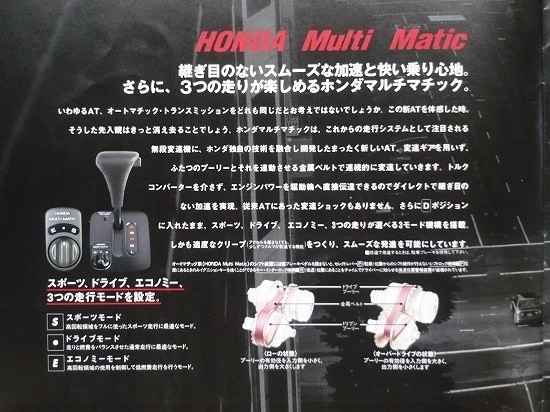

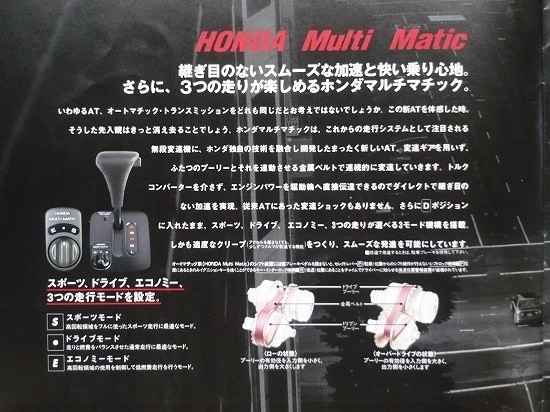

そしてトランスミッションは国内EKシビックが採用していたホンダマルチマチックと呼ばれたCVT。

このCVT、非常にトラブルが多かったですね。うちの親父も一度ユニットを載せ換えてます。滑らかに発進させるための湿式多板クラッチの駆動伝達がオイル性能頼みだったので、オイルが汚れてくると途端にジャダーが酷くなってまともに加速しない…。おかげで今のホンダCVTは全てトルクコンバーター併用になってますよね。

ただ、その苦労もあってか、最近のホンダCVTは制御面を含めたフィーリングが非常に自然で、他車のCVTよりも一歩進んでいると感じます。

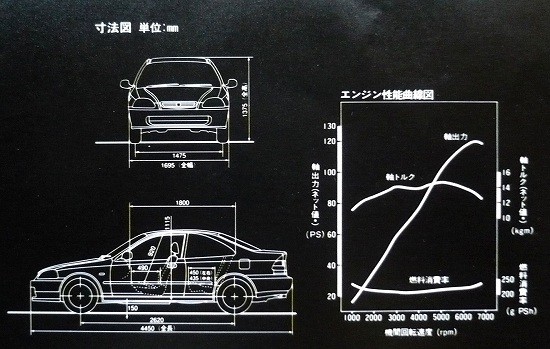

全長4450mm。4thプレリュードよりも長かったのは意外です。プレリュードは後席は狭かったけど、スタイルはワイド&ローでロングノーズ。明らかにクーペらしさがありました。

私が思うに、クーペってやはり専用ボディであるべきじゃないかと思いました。セダンあり、ハッチバックあり、ワゴンありなど、派生モデルの一つとしてクーペがあるってのは、素直にそのスタイルと向き合えないんじゃないかと。あくまでも個人的な考えですけどね…。

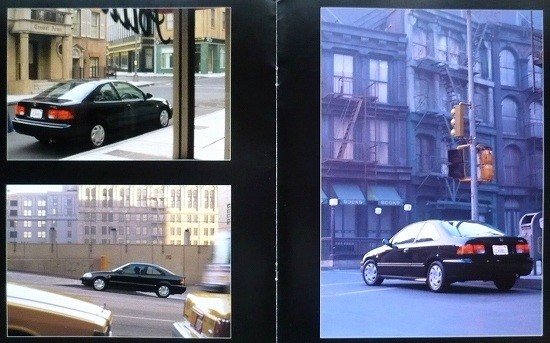

EGシビックといえば、やっぱりこっちのイメージが強いし

EKシビックだと、やっぱりこれですよね。

日本ではクーペならではの良さを存分に引き出して商売できなかったのが非常に残念に思うシビッククーペ。ちょっと弄ればいきなりかこっこよくなるのもまたホンダ車だと思っているので、アメリカを意識せず国内向けとしてデザインされたアダルトスポーツクーペを売ってほしいものです。子供の手が完全に離れたら私はまたクーペに戻りたいと思っているので…。

ちょっと懐かしのカタログ ~USシビッククーペ~

ちょっと懐かしのカタログ ~USシビッククーペ~