今回の懐かしみシリーズは、ホンダの「クイント・インテグラ」。インテグラは知ってても“クイント”という名前にはピンとこない方がおられるかと思います。その方はきっと若い方ですね。なんとなく知ってる方、それなりの歳の方ですよね?。どんな車だったか頭に浮かぶ方、私と同じアラフォーかそれ以上の方だと思います(笑)。

一応知らない方のために…。

上の画像の車が初代クイントで、ホンダベルノ店の専売車として1980年に発売された1600ccの5ドアHBです。当時のシビックとアコードの中間に位置する車として新たに発売されましたが、売れ行きはパッとせず。どうしても実用性重視のデザインになる5ドアHBということに加え、シビックとアコードとの違いを明確にすることができず、ホンダの中でも忘れ去られそうになるほど地味な存在の車でした。

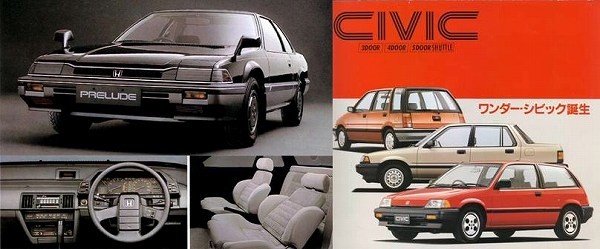

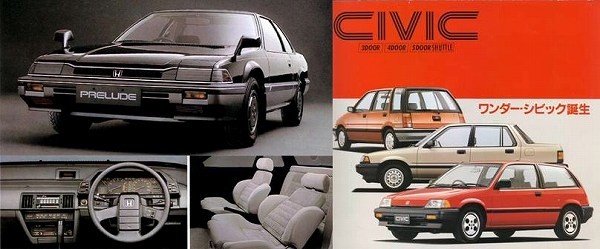

クイントが登場して2年後、極端なほどのワイド&ローなスタイルにリトラクタブルヘッドライトを武装、ホンダ初の3バルブエンジンを搭載した2代目プレリュードが登場。その翌年にはシビックが3代目(ワンダーシビック)にスイッチ。これまでのイメ-ジをバッサリと切り捨てて新しい風を吹き込ませたこのシビックは、第4回日本カーオブザイヤーを受賞しました。

ホンダ車のスタイルが大きく変化し始めていたその頃、クイントもフルモデルチェンジの時期を迎える事になりました。

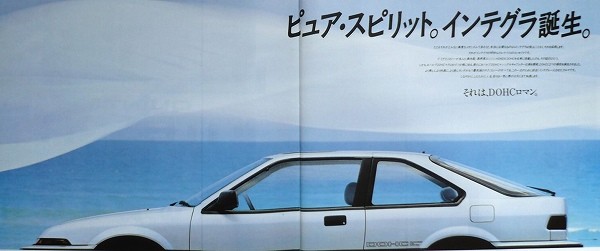

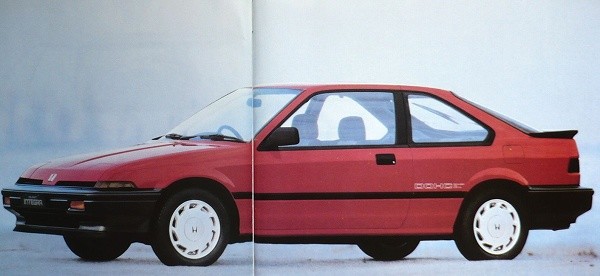

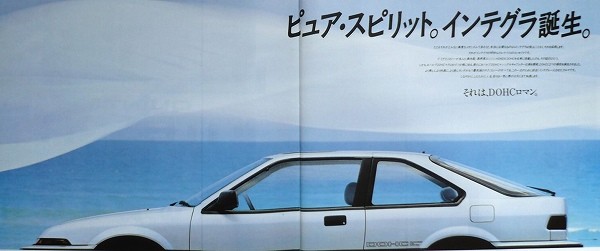

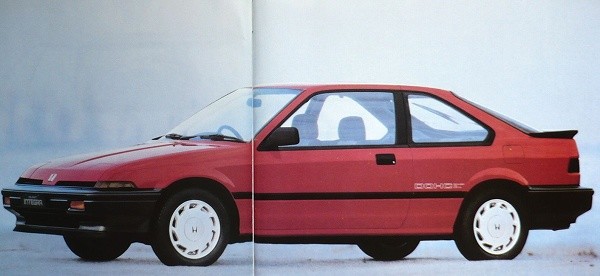

1985年2月。2代目となるクイントは、「クイント・インテグラ」というちょっと洒落た名前をくっつけて登場しました。しかも今度は5ドアではなく3ドアHBとして。

前置きが長くなりましたが、これが今回懐かしむクイント・インテグラ(型式:E-AV)です。書くのが面倒なので、これ以降は「クイント」を省いて「インテグラ」で書かせてもらいますね。

このインテグラがデビューした時、私はまだ高校2年生に上がる直前でした。既にカーキチだった私ですが、この車を見た第一印象は、良い意味で「“ホンダらしくないカッコよさ」というものを感じました。プレリュードの様な“いかにも”的なカッコよさとは違う肩の力の抜けたスタイリッシュなデザイン。シビックの様なアクが強い奇抜なカッコよさとは正反対の、スマートで爽やかなスタイルだなぁと。見事にプレリュードとシビックとの差別化に成功したスタイルだと思いました。

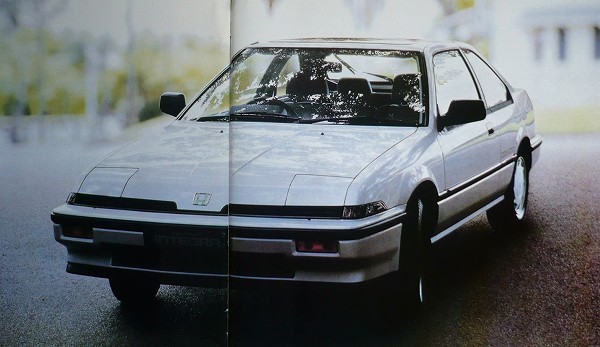

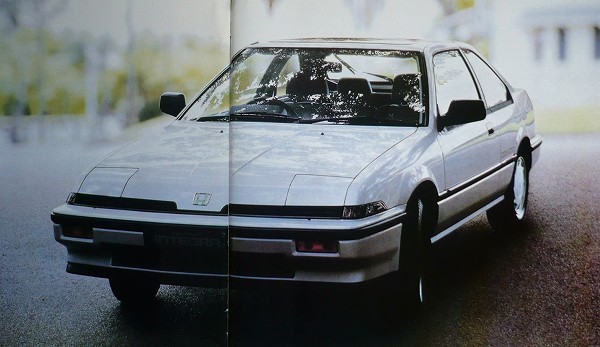

プレリュードに続くリトラクタブルヘッドライト車となったこのインテグラですが、表情というものがあまりないと言われるリトラ車の中でこのインテグラは結構かっこいい顔だと思っていましたし、あくまでも好みの話しですがプレリュードよりもプレーンな印象で私はこっちの顔の方が好きでした。

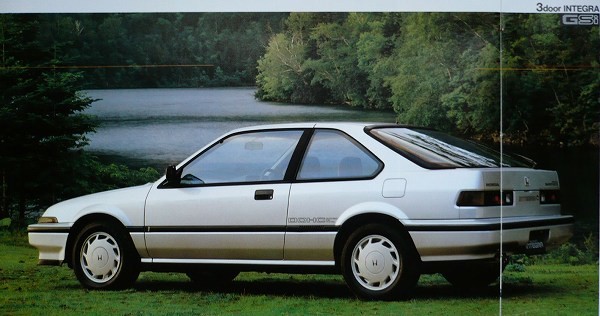

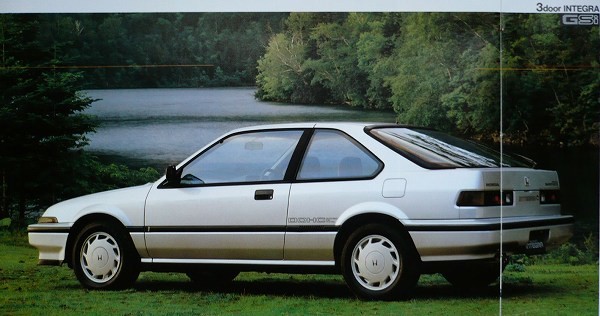

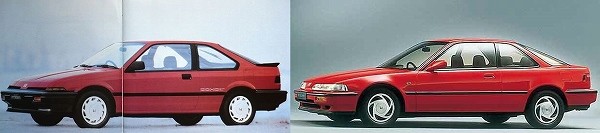

これまでの写真は全てトップグレードの「GSi」。一足先にワンダーシビックSiに積まれていたZCを搭載したグレードで、シビックよりも1サイズ大きな195/60R14を履いています。アルミはシビックが標準なのにインテグラはオプション。このあたり、価格を抑えるのに必至なのが見て取れます。

こちらはパワステなどが省かれたよりスポーティなグレード「RSi」。

昔はこういったバンパーを塗装していないヤンチャグレードが存在していましたね。ライバルのレビン・トレノ3ドアにもやはりGT-Vというスパルタンなモデルがありました。ただ、「パワステの無いグレードこそ男の車」みたいな定義は遠い昔の話で、パワステ付きでも路面のインフォメーションが拾いやすいリニアなものは数多く存在し、正確なライントレース性やステアリング補正なども明らかにパワステ付きの方が上。昔、スカイラインGT-Rが出た時も“スポーツカーだからブレーキにサーボは付けてはいけない”なんて意見が出たとか。力でねじ伏せて車を走らせる時代は既にその頃から終わっていたと思います。

因みにこのRSiはGSiと同じエンジンを積んでよりスポーティなグレードであるにも関わらずタイヤは1サイズ細い185幅。もちろん理由は力(リキ)ステで195は重たすぎて現実的じゃないと判断されたため。末切りは言語道断ですが、動き始めてから回すにもさすがに195じゃ厳しいのは容易に想像できます。

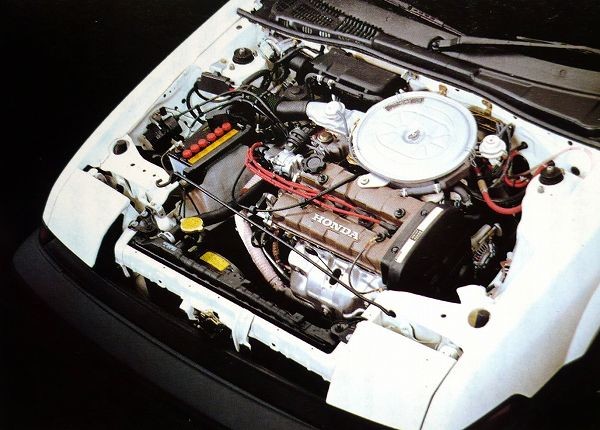

インテグラの売りの一つだったのが「全車DOHC搭載」。

ZC1本でスタートしたインテグラですが、少しでも安価にZCを提供したいという思いで設定されたのがこのZSというグレード。燃料噴射装置がPGM-FIからシングルキャブレターにグレードダウンされたZCを搭載しています。カムの山高さは同じながらバルブタイミングは吸気早閉じ・排気遅閉じの低速寄りの専用セッティングです。

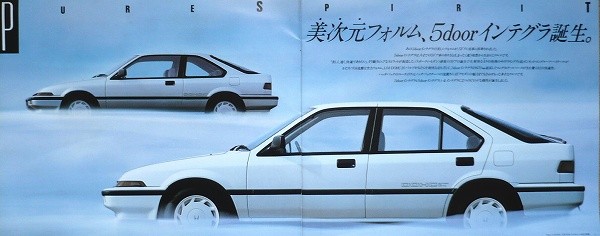

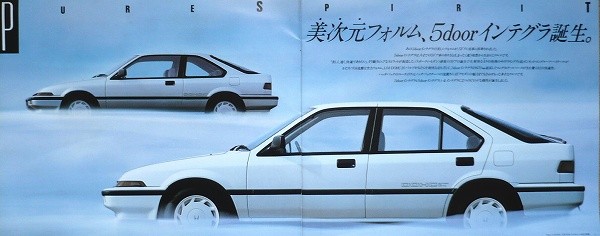

ハッチバックというとどうしても生活臭みたいなものが漂ってしまいがちですが、インテグラはこの生活臭を排除すべくあるデザインマジックを取り入れています。

サイドビューからだと分かりやすいのですが、クォーターピラー(Cピラー)の位置からしてこの車はHBではなくクーペを装っていたのです。クーペのカッコよさでHBの実用性を実現する…。言うは易し、行なうは難し。でも見事にそれを具現化しました。

これを可能にしたのが、この大きなリヤガラス。当時国産車では最大のガラス面積を誇っていました。

もちろん試作段階からここに問題が多発。単に大きいだけのガラスという事ならそれほど大きな問題ではなかったのでしょうけど、インテグラのそれはこれほどの巨大なガラスでありながら4mmという薄さで一発成型、しかも3次元曲面となっています。依頼先の旭ガラスが「もうやめてほしい」と何度も泣きを入れてきたというのは本当の話でして、結局このために施設まで作ったという事です。それでも量産段階において実に2割以上がオシャカになっていたそうで、それほどこのガラスは製作が難しかったんですね。

因みに、この3次元曲面のガラスは4thプレリュードにも採用されています。左右方向に曲がりながらトランクに向かって逆に反っている…。これも相当難しかったらしいですよ。

そういえば、この次の型のインテグラは3ドアを明確に「3ドア・クーペ」と呼んでましたね。どちらもクォーターピラーの処理やリヤガラス形状がそっくりで、インテグラが当初からHBではなくクーペになりたかったのがよく分かる象徴的な部分だったと思います。

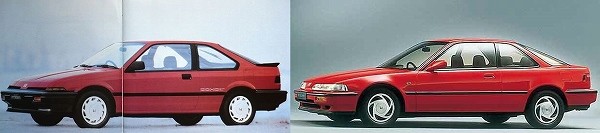

3ドア1本で登場したインテグラですが、その9ヵ月後に5ドアが追加発売されました。

この5ドアの完成されたデザインを見ると、やはりインテグラの本命はこちらだったのでは?と推測できます。まずは3ドアで初代の地味なイメージを払拭し、スポーティな印象をある程度浸透させてからの5ドア追加…。

3ドアから70mm全長が伸ばされた5ドアですが、生活臭を感じさせない非常にまとまったスタイルだと思います。

ただ、当事のMM思想真っ只中で登場した車だけに、インテグラは全長に対するボンネットフードの長さがかなり短く、しかもリヤデッキがかなり厚いだけに、小さなホイールを履く下級グレードでは少々ボテッとした印象が残ります。

5ドアが発売されたその翌年には更に4ドアセダンを発売。これによってインテグラのポジションが曖昧なものになってしまいました。エンジンについてはあとで述べますが、「全車DOHCエンジン搭載」という謳い文句だったはずなのに、セダンにはワンダーシビックと同じ1.5L-SOHC12バルブエンジン(キャブレター式)が積まれ、インテグラが持っていた上級感が一気に下がった感は否めませんでした。実際、安かったセダンの1.5Lが最も売れ、イメージリーダーだった3ドア・5ドアは共に販売低迷。ポリシーのない目先の判断と、シビックが4代目(グランドシビック)にスイッチしたことによってインテグラの持っていた上級感は完全に薄れてしまいました。

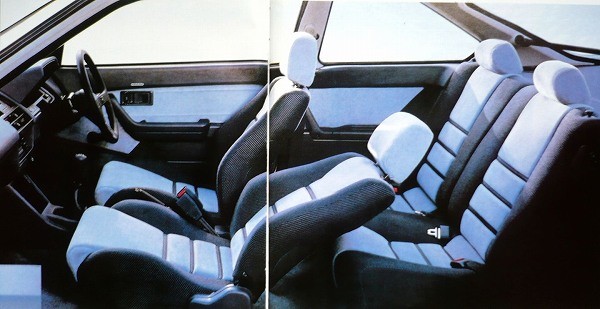

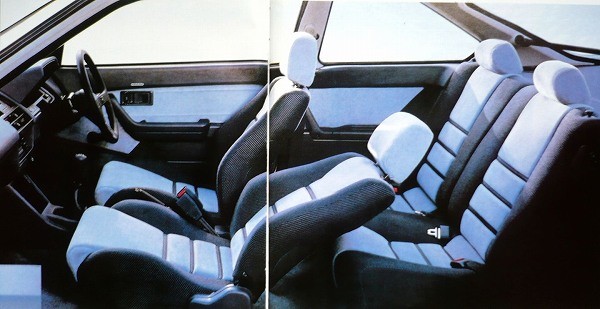

インテリアも意欲的でした。昔からのホンダファンなら、当初このインパネを見てすぐに思ったはずです。

トレーがない!

って。

ホンダのダッシュボードといえば、物がおける“トレー式”がトレードマーク。上級車のプレリュードやアコードですらそうだった時代に、まさかスラントタイプが採用されるとは思いませんでした。

材質的にはプレリュードのようにステッチの入った皮っぽいものでなくシビック系のプラスチッキーな感じはありましたが、デザインが新鮮でこれはこれで良かったと思います。空調の吹き出し口周りもすっきりしていて、確かにシビックとの格の違いは感じますよね。

2代目プレリュード以降インパネ両端がドアに回りこんでラウンドが強調されたものが増え、このあたりホンダの内装デザインがステップアップしてきていたのを強く感じていました。

室内は充分に広く。しかもシビックよりも静かであることが強く謳われていました。

ただ、3ドアだと最上級グレードですらパワーウィンドウの設定がなし。5ドアと4ドアは上級グレードに標準装備されていましたけど…。このあたり、やっぱりシビック寄りだなぁと思いましたね。

当時のアコード3ドアHBよりも広かった室内。5ドアだとアコード3ドアHBより長いので当然かも。

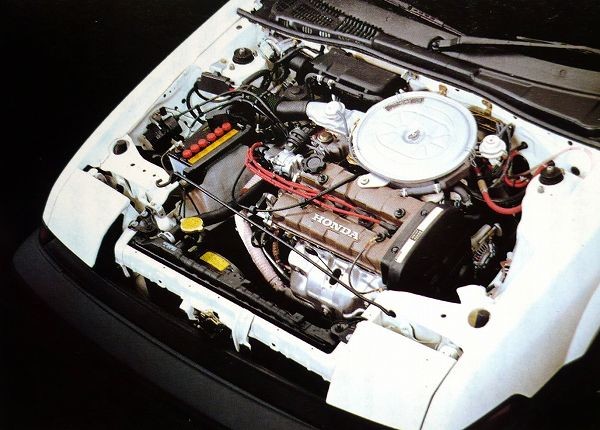

エンジンは先にワンダーシビックSiでデビューしていた名機ZC。シビック&CR-X用と同じPGM-FI仕様はもちろん用意されていますが、これに気化器仕様のZCがインテグラ専用として追加されました。

ZCについては、

「かなりなつかしのカタログ ~ワンダーシビックSi~」でかなりのうんちくを語っておりますので、ZCに興味がある方はそちらも覗いてみてください。というわけで、今回は多くは書きませんが、とにかくホンダの熱い思いが込められているエンジンです。

まずはPGM-FI仕様。

◆135ps(120ps)/6,500rpm

◆15.5Kgm(14.0kgm)/5,000rpm

※( )はネット値

シビック&CR-Xで華々しくデビューしたZCをインテグラにも搭載…、という見方にどうしてもなってしまいますが、実はZCってインテグラ用に開発されたエンジンでして、営業戦略上PGM-FI仕様のみをシビック&CR-Xに先に搭載して売ったというのが本当のところなんです。もちろんインテグラの開発研究員は悔しかったとは思いますが、この次の型のインテグラではシビック&CR-Xを抑えてZCの後継機ともいえるホンダ初のVTECエンジンB16Aを搭載してデビュー。屈辱を果たせたという気持ちがあったのではないでしょうか(笑)。

ZCは90mmというロングストロークエンジンなので、そもそもが低速トルクがこのクラスのNAでは最強でした。当然街乗りでは何不自由のない走りをしますし、スナッチが発生しそうな低回転からだってちゃんと加速してくれます。ならば高回転が苦手かというと、中空カムシャフトなど徹底した軽量化によってストレスなく高回転まで回り、ボア径75mmの中に目一杯埋め尽くされた4つのバルブと10.3mmという信じられないほど大きなバルブリフト量を稼いだことによって、レブリミットの7500rmpまでしっかりパワーが詰まっていた素晴らしいエンジンでした。

当事のガチンコライバルだった4A-Gは、ボア×ストローク、バルブ径、リフト量の数値全てが教科書通りに作られていたのに対し、ZCのそれは全てが常識破りの数値だったということを思うと、やはりこの頃のホンダは絶対に負けたくないという意地と、真似なんてするもんかという強い思いが会社全体に活気を与えていたように思います。

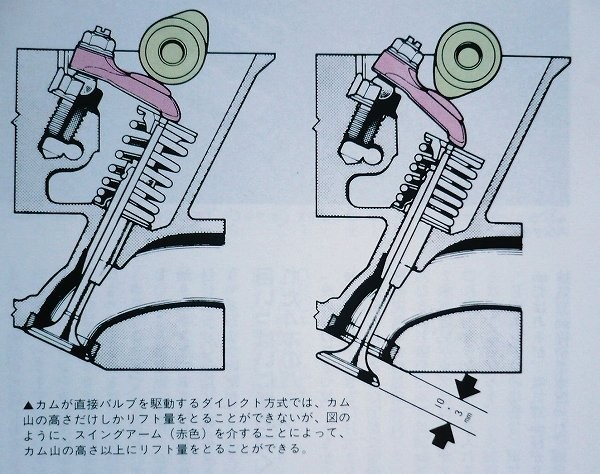

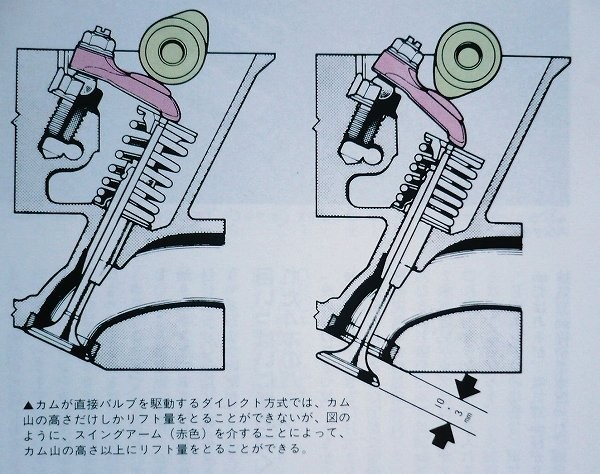

数あるZCの魅力的な機構の中でもスイングアーム(ピンク色の部品)は目から鱗でした。これがなかったらZCの性能の凄さは半減していたと思います。

因みに、ZCが登場したときは「スイングアームだと、直打式に比べて動弁機構の慣性質量が大きくなり、高速域でのバルブ追従性は損われるであろう」なんて意見が聞かれましたが、実際は動弁系の損失のほとんどがバルブスプリングにかかる荷重だといわれています。

小排気量のエンジンって、そもそもがボアが小さくボアピッチも狭い。おまけに4バルブとなると直打式では正直ハイリフトは成立しにくいんです。なぜなら高くしたカム山が外へはみ出ないだけのバルブリフターを用意できないからです。

一方、ZCはカム山でリフトを稼がずにスイングアームでリフトを稼いでおり、スイングアームも1個35g…。しかも支点と作用点の関係から35g全てが慣性荷重とならず、実は僅か15g程度しか負担が増えていないんです。この程度の重さなら下手なバルブリフターよりも軽いくらいです。そうなるとバルブスプリングが弱くでき、事実ZCのバルブスプリングにかかる荷重は2バルブ並みだと言われていました。

というか、スイングアームってそもそもがF1の含むレーシングエンジンの常套手段ですから、高速追従性を問題視する必要がないですよね。誰だったかなぁ、慣性質量の指摘をしていたのは…

いかん…。多くは書かないと言いながらZCを語り始めると筆が止まりません(笑)。

こちらがZCのエンジン母体をそのままに、燃料噴射装置PGM-FIをシングルキャブレターにした廉価版ZC。

◆115ps(100ps)/6,500rpm

◆13.8Kgm(12.8kgm)/4,000rpm

※( )はネット値

ホンダの思いは「出来るだけ多くの方にDOHCに乗ってもらうために安いDOHCを用意した」ということだったらしいのですが、私としてはZCの安売りという印象があってこの作戦はあまり好きじゃありませんでした。

ZCの素晴らしさはPGM-FIを含めて全ての技術が合わさった性能によるものであり、キャブレターにして鋭い吹け上がりがマイルドになり、馬力やトルクも大きくダウンしたZCに魅力を感じる人っているのかな…。でもホンダの気持ちは確かに伝わるものがありましたけどね。

極めて個人的な意見ですが、もはやエンジンルームをあけて丸い円盤が見えるなんてちょっと恥かしい気も…。F1と同じエンジンヘッドカバーとシングルキャブレターが非常にミスマッチな感じがして…

ZCを駆動するATがホンダマチック。

実は3ドアがデビューした当時は3ATだったんです。そりゃないだろ~って感じでしたが、5ドアが出た時にやっと4ATに切り替わりました。

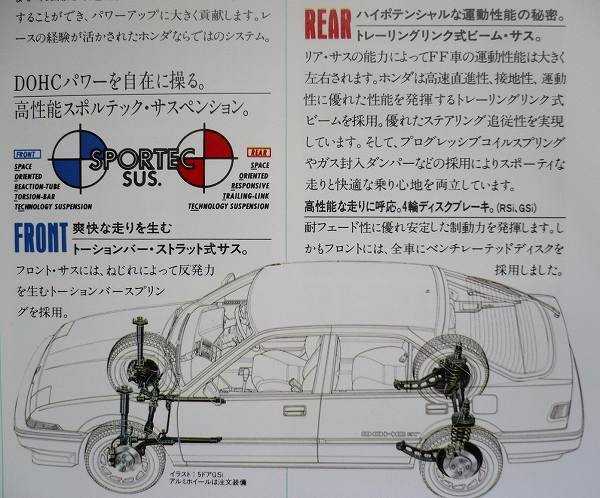

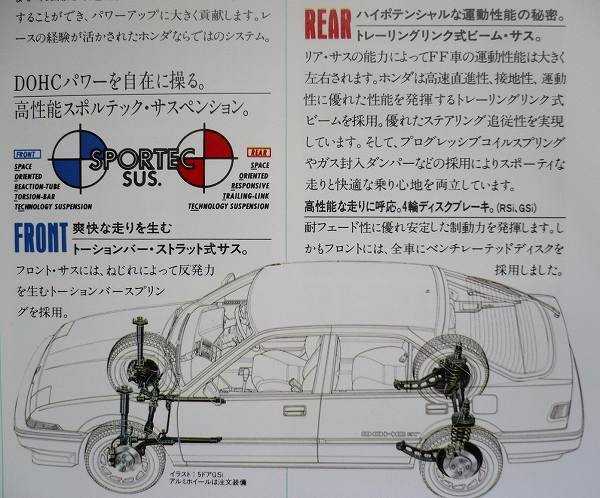

足は基本的にシビックSiと同じスポルティックサスです。もちろんインテグラ用にしなやかなセッティングへとチューニングされていました。

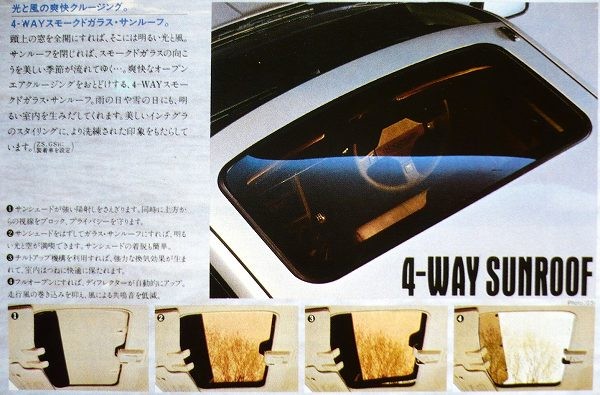

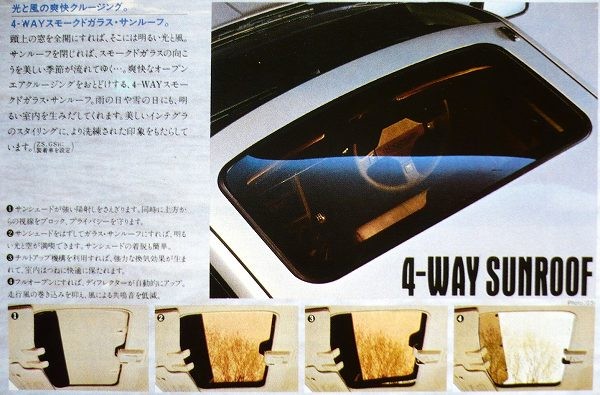

サンルーフ党の私としては、この4ウェイサンルーフはいただけないと思いました。こんな重たいガラスを電動スライドじゃなく着脱式だなんて、こんなところもやっぱりシビック寄りだなぁと。プレリュードが初代から電動スライドだったんですから、ヘッドクリアランスを僅かに犠牲にしても電動スライドにすべきだったんじゃないでしょうか。

最後はグレード紹介。まずは3ドアです。

ZCのPGM-FI仕様がGSiとRSi。キャブ仕様がZSとLS。

GSiがエアコン付きで約185万円だったことを考えると、ちと高すぎな気が…。この次のモデル(DA型)がデジタル表示付きオートエアコン、パワーウィンドウ&パワードアロック、オートアンテナ、ブロンズガラズ、フォグランプ、14インチアルミ、その他もろもろ付いて同じく180万円台だったので余計にそう感じます。

5ドア。

PGM-FI仕様はGSiのみであとの3グレードは全てキャブ仕様です。3ドアにはないパワーウィンドウがGSiとGSに標準装備されました。でもGSiは195万円…。アルミホイールはオプション…。鉄チンホイール履いた車としては高すぎます。

本当は4ドアも紹介したかったのですがカタログを持っていません。グレード構成も恐らく5ドアに近いとは思いますが、4ドアは1.5Lの12バルブエンジンを搭載したグレードが中心となって売れたようですね。14インチを履いたGSiなんかは上級感がありとってもかっこよく見えるので、個人的にはもっと販売アピールさせてほしかったと思っています。

そういえばクイント・インテグラのCMって覚えておられます?

このインテグラが出た当時、夏といえばTUBE、サザン、そして山下達郎という感じでしたが、インテグラのCMに使われた山下達郎さんの「風の回廊」という曲は大好きでした。今でもiPodに入れたこの曲を聴くことも。

ではそのCMでこのブログを締めくくります。インテグラを懐かしんでいただけたでしょうか。

かなり懐かしのカタログ ~クイント・インテグラ~

かなり懐かしのカタログ ~クイント・インテグラ~