今日の山口はパラパラ小雨混じりの曇り空。アコードは先週洗車したのにすでに泥だらけです。スタッドレスを早く外したいと思いながらもどうやら今週は雪が降るらしく、やはりこの時期は我慢するしかありませんね。

さて、今日は我が家のファンヒーターの話でも。

ネタ的には地味ですが、もしかしたらどなたかのお役に立てるかもしれないので残しておきます。

我が家は石油ファンヒーターを使って冬を過ごしていますが、現在2階で稼動させている2台は両方ともダイニチ製です。

実は2002年に購入した小型の方が

3年前にフィルターの目詰まりで不調に陥りました。フィルターを灯油で洗い、本体に溜まっている灯油も全てポンプで吸い上げティッシュを突っ込んで一度完全リセット。これによって完全復活。ご存知の方もおられると思いますが、あのトラブル以降毎年ファンヒーターのカバーやファン部を分解掃除し、本体側に残っている灯油も必ず抜き取ってスッカラカン状態で保管しています。そのおかげか、その後は絶好調です。

一方、もう1台の2003年に購入した大きいほうのファンヒーター。台所(兼リビング)で使用しているこのファンヒーターは昨年の冬まではずっと調子が良かったのですが、この冬に入ってからちょっと調子が悪いんです。

うちは毎朝タイマーをかけてファンヒーターを稼動させていますが、朝その部屋に来ると着火してくれてないんです。いや、正確に言うと着火はするけど1秒程度で失火するんです。エラーコードはいつもE02。

このファンヒーターの着火回路は“着火→失火→リトライ着火→失火→着火中止・停止”という、一度着火に失敗した場合のリトライ機能が付いています。このあと、もう一度手動で運転ボタンを押して点火させると着火してくれます。その後は何の問題もなくファンヒーターとして運転を続けてくれるんですが、どうしても朝一など寒い時や長時間(4~5時間程度)運転を停止したあとの着火ができない感じです。

3年前の小型の時の症状は全く運転が出来なかったのに対し、今回の大型の方は何度かリトライさせるとあとは問題なく暖房できる。ってことは灯油が悪いとかフィルターが目詰まりしているんじゃないと推測できます。

エラーコードのE02を調べると、何やら

気になる内容が・・・

(症状)

●しっかり燃焼しているが消火→着火検出できていない

(原因)

着火検出装置(フレームロッド)の故障か、シリコーンが原因でフレームロッドに絶縁被膜ができています。

この

シリコーンとやらがどうもクセモノらしく、ヘアスプレーや洗い流さないヘアトリートメント、枝毛コート剤、そして衣類の柔軟剤などが蒸発した空気をファンヒーターが吸込むと、この火炎検知器に付着し、悪いことにこれは燃焼されないそうで付着したまま残るようなんです。

うちは奥様がこの部屋で

柔軟剤を使った洗濯物をよく吊るして干しています。

まさにこれが原因じゃないかと思い、今日分解掃除してみました。

ファンヒーターの分解は毎回掃除でしているので、自分で言うのもなんですが手馴れたものです(笑)

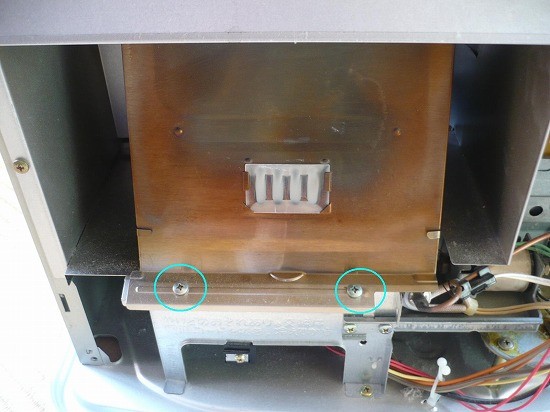

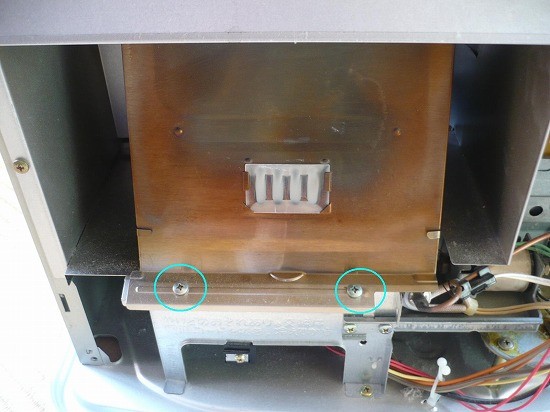

○で囲んだ部分が燃焼している場所。

覗き窓が既に白いんですけど・・・

○印のネジ2本を外し・・

両サイドにあるこのツメを起こして・・・

燃焼室のカバーを外します。

意外と簡単な作りなのね・・・

裏を見ると、恐ろしいほど白い粉が付着していますね・・。

これがどうやらシリコーンらしい・・。

手で触ると、白い粉が・・・

燃焼部です。横に広がった網の部分が炎の出る場所です。

そして左の部品が点火棒。ビビビーーって音がしてスパークさせるアレです。

右の曲がりくねった部品が問題の火炎検出器(フレームロッド)。

点火棒も火炎検出器も白いですね。

カバー内面は雑巾で拭き取りました。覗き窓も割りとすっきりに・・。

ファンヒーターは燃焼した熱をこの鉄板(銅板かな?)カバーに熱を伝え、この鉄板に後ろから風を当てて熱風を出しているので、内側の汚れを拭き取るだけでも熱伝導率が復活して熱効率が上がると思います。(もちろん、燃焼した熱も温風に使われる)

火炎検出器は手で触っても白い粉は取れませんでした。炎を検出するが故に焼けて完全に固着しているんです。だから濡れ雑巾で拭くなんて意味無し。それどころか、紙ヤスリでもなかなか取れませんでした。

ならば、金属ヤスリがけです!

でも、このままで削るとロッドが曲がりそうだし、燃焼部の網を傷つけたり粉が入りそうなので、固定金具を外して削るほうが安全です。

かなり元の鉛色が出てきました。

因みに、金属ヤスリ→紙ヤスリ(400番→1000番)という順番で先端のストレート部分のみを削りました。

固定金具を付けて完了。燃焼部網との隙間は4mm程度。

ここが大きく変わると燃焼に問題が起こるので、外す前の隙間を確認しておいた方が安全です。

因みにこの火炎検出器ですが、炎の中には実は電気が発生していて、この電流値を測っているのが火炎検出器です。故に、ここの表面に絶縁物であるシリコーンが付着焼付けされると絶縁皮膜ができた事になり正確な電流値を測れず、特に最初の冷えきった時は電気の流れも悪く電気が流れていないと判断される・・=炎が出ていない=ということは何かトラブルが起こっている=着火中止(安全回路)となるわけです。

さて、このあと着火させてみたのですが、何とまぁ着火速度が速いこと。ビビビーーというあのスパークさせている時間が半分以下になりました。ただし、最初の数分間は燃焼が不安定でした。勢いが増したり急に静かに燃焼したり・・。ロッドの表面を削ったり拭いたりしたので、表面に付着した何かを燃やしていたのかもしれません。時間が経てばこれもなくなり安定してきました。

そして、このあと6時間程度休ませさて再点火させてみましたが、

バッチリ着火!

これで、奥様も寒~い中で朝ごはんを作り始めなくてもよくなります。

うちの奥様はちょっと理由があって、寒い朝一に体を動かす事ががあまりよくないので絶対に何とかしてあげたいと思っていたのですが、これで一安心です。修理に出せば1万円程度、新品に買い替えれば3万円程度したので、これでいっときは安心です。

それにしても、シリコーンって凄い量が空中に浮遊しているんですね。

濡れた髪や洗濯物の水分蒸発量はバカにできないことがよく分かりました・・・

さて、明日は大阪に出張です。日帰りですけどね・・。

◆気化器の掃除ブログは

こちら◆

◆上記を含めたファンヒーターのまとめネタは

こちら◆

ブログ一覧 |

メンテナンス | 日記

Posted at

2012/01/23 00:28:05

ファンヒーター修理

ファンヒーター修理