今週は、週の初めから終わりまでずっと頭痛や肩こりに悩まされました。毎日のように鎮痛剤や風邪薬を飲みながら騙しだましで乗り切った一週間という感じで、PCもほとんど開かなかったのでみん友さんのブログをほとんど覗くことができませんでした。気圧のせいか、それとも湿度のせいかはわかりませんが、ようやく土曜日の今日だけ頭痛なしで出勤できました。なんでだろ・・・。

さて、今週の木曜日に私のアコゴンのエンジン微振動を軽減するために、エキパイ部のフレキシブルガスケットと吊りゴム(マウント)を交換してもらうため一泊二日の入院をさせることになり、その時に話題の新型アコードハイブリッドを試乗することができました。

アコードハイブリッドの試乗車は山口県内でも2~3台しか置いてないらしく、幸い大きめのこのディーラーは大概試乗車は置いてあります。しかし、それ故に他店への貸し出しも多く、今回も試乗を終えた20分後には隣の市の元クリオ店へ試乗車として貸し出されていきました。この日会社帰りに乗れたのはラッキーだったと言えます。

試乗記についてはすでに多くの方が書かれていて、それらを拝読させてもらって私も試乗をとても楽しみにしていました。近年のホンダ車の試乗記に関しては個人的な印象をやや辛口ぎみ(毒舌ぎみ?)で書くことが多い私ですが、果たして今回のアコードはどうだったか、私なりに感じたことを記したいと思います。

尚、今回はハイブリッドということでメカ解説を途中挟んでいます。ですので長めです。時間のない方は暇な時にでも思い出したら読んでみてくださいね。

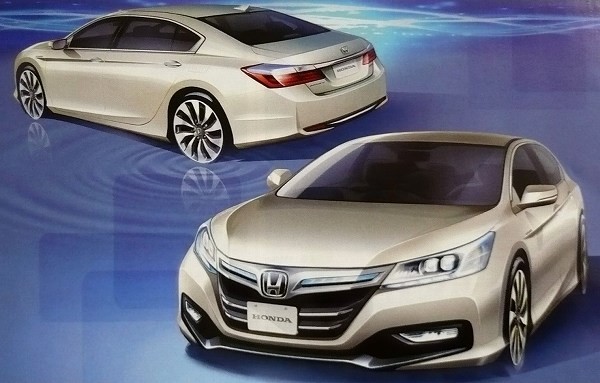

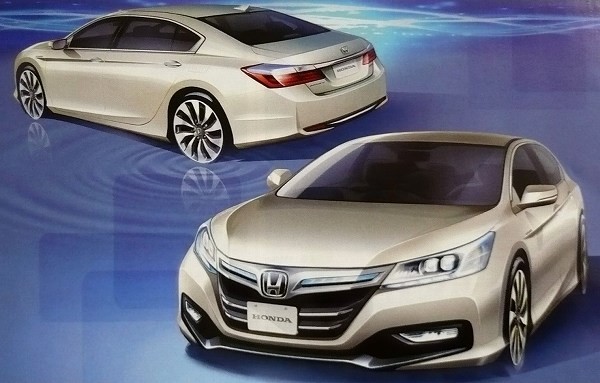

9代目となる今回のアコードですが、どうやらグレードはEXとLXの2グレードしかないようです。試乗車は上級グレードであるEX。ちと色が地味ですね。幼馴染の工場長も「なんでこんな地味な色にしたんだろ・・・」と言っていましたが、新色ということもあって選ばれたのでしょうか。

スタイルは随分前から雑誌等で見ていたので、実車を目の前にした時は酷く落胆するということはありませんでしたが、このアコードは見る角度によって随分と印象が変わってみえます。近づくとイマイチ、遠く離れてみると意外とかっこいい・・・。色はダントツ黒がかっこいいと思いました。

ボディサイズがクラウンよりも大きいとは聞いていましたが、よほど大きいのだろうと心構えができていたからか、まぁこんなもんだろうなというのが第一印象でした。ボンネットフードの長さがあまり長く感じないので、むしろCP3インスパの方が大きく感じるかな・・・。

全体的なボリューム感は充分あるのですが、フロントグリルとバンパー開口部周りのデザインがそれを台無しにしている・・・、早速毒舌ですがそう思いました。なんというか、顔の重心が上のほうにある感じ。バンパー両サイド下部のエッジを利かせたデザインがその主原因だと感じます。それにこれほど細い精悍なライトユニットを与えるならもう少しボンネットをなだらかにスラントぎみにして今よりも低めに目を持たせたほうが全体的なバランスが良かったんじゃない?なんて素人な考えですが思いました。

怖いことに、ずっと見てると少しずつ慣れてくるんですよ、これが・・・(汗)。

でも、やけに飛び出てるグリルがウルトラマンのカラータイマー周りのデザインに見えて、ここだけはもうちょっと何とかしてほしかった・・・。

なんでホンダのハイブリッドシリーズは、こうもブルーを使うのだろう・・・。安っぽく見えると思っているのは私だけ?

バンパー形状も空力を意識してか、結構大胆なデザインですよね。スポーティな顔つきなんだけど、こういう理詰めで無茶なデザインを取り入れたためにトータルとしてイマイチにしてしまう。これは今のホンダ車に共通したことに思えます。だけどデザインの素がいい車が多いだけにちょっと車高落としたり大きなホイール履かせると激変する。これもホンダ車に共通したことですよね。

アキュラRLX(次期レジェンド)や次期型MDXには「ジュエルアイ」と呼ばれるLEDヘッドライトが採用されていますが、それに似た8角形のLEDライトが片側2連装着されれています。その内側にはハイビーム。配列やデザイン等ここまではかっこいいと思いました。でもその下にはアウディ風のLEDポジションライトが。正直、このアウディ風のポジションはネコも杓子もという印象で、「もうそろそろいいよ・・・」と思ってしまいます。

そして1850mmもの全幅となると、ボンネットフードも平坦なデザインにするわけにはいかなかったのでしょう。マツダが初代アテンザで早くから取り入れていたこのボンネットフードのデザインですが、今やカムリも同じ手法ですから、これが今のトレンドなのでしょうね。

なんというか、スカッとした形に見えないサイドビュー・・・。前から後ろまで平凡で特にCピラーからトランクに続くラインは本当に退屈なデザインに見えます。もう少しカチッとしたCピラーにできなかったものか・・・

それと、これほどのボディサイズともなるとホイールが17インチじゃ足元が貧弱に見えますね。キャビンが大きくとってあるので余計にそれを感じます。

一方、意外とイケてると思った後姿。雑誌を見たときはプレミオに似て全然風格がない、なんて思っていましたが、かっこいい18インチホイールでも履かせれば、後ろ姿はかなりいい感じになりそうです。

あくまでも個人的な意見ですが、クラウンやカムリよりは断然こちらのほうが風格があるように見えて好みです。ただ、欲を言えばあと何か一つ足りない、何かをどうにかすれば更にグッとかっこよくなる、そんな感じがしてなりません。

やっぱり問題はCピラーとトランクのつながりの部分か・・・。なんかハイエナとかジャッカルみたいな尻下がりに見えて、力強さがないんですよね。

似て非なるものとはこの事か・・・・。

居住性やコストなどを考慮するとスケッチのまま製品化するのは無理ってのは分かるんですが、特にリヤスタイルはこのスケッチのままだったらどんなにかっこよかったことか・・・・。

因みに今日の帰宅中、なんと黒のアコードハイブリッドの試乗車を発見!交差点の先頭で信号待ちしていたら、右側から結構なスピードで右折していき、そこから猛ダッシュで加速していったのですが、かなりカッコよかったです。

その後次の信号で横に並んだのですが、室内で若い男性が助手席の営業マンと身振り手振りで楽しそうに話していました。普通は営業マンと一緒に試乗するのが普通なんでしょうね。私の行きつけのホンダでは必ず一人で運転させてくれるので好き放題やってます。同乗者がいるのって遠慮しちゃって嫌ですよね・・・。

話がそれましたが、アコードは止まっている姿よりも走っている姿のほうがかっこいい、そしてやっぱり色は黒がいい。強くそう感じました。フロンマスクもなかなかのかっこよさで、冒頭でスタイルをダメだししたものの、街中で見慣れてしまうのも時間の問題だと思いましたね。

アルミホイールは鋳造品ではなくなんと軽量な鍛造品。でもそんな凄いホイールに全く見えないダサダサなデザインに泣けてきました。

ホンダの純正ホイールのデザインは、正直国産メーカーでも一番ダサいと思っているのですが、このアコードもその例に漏れず。プラグインハイブリッドのホイールデザインなんて、まだよっぽどホイールキャップのほうがマシと思ったほどです。

純正ホイールでかっこいいのは今はマツダかなぁ。好みの問題ですけど・・・

※2013/7/2追記 鍛造ホイールはプラグインハイブリッド用のみの間違いでした。

手ブレしちゃってますね(汗)。

インパネはこんな感じ。先代のCU/CW型よりもオーソドックスになった感じでしょうか。個人的にはCU/CWの方がスポーティでデザインも洗練されているように思いますが、このハイブリッドも充分豪華でハイクオリティです。

センターの計器類。

オーディオ関係が全面ディスプレイでタッチパネル式でした。社外オーディオはまったくもって対応不可。ナビ関係もプログレッシブコマンダー式になっているなど、全体的にボタンが少ないのでとてもすっきりして見えます。その代わり操作性はちょっと慣れが必要であまり良くないかもしれませんね・・・。

エアコン操作部はシルバーの装飾がちょっと安っぽく見えるかな。先代のフィットやエアウェイブっぽい感じを受けました。

ナビ画面は8インチ。右半分にエネルギーフローの表示ができますが、もちろん地図を全画面表示することもできます。というか、エネルギー伝達の状態を表示させるとそこに目がいっちゃって運転に集中できない。ハイブリッドカーって、全般的にそういう傾向にあるんじゃないでしょうか。

眩しいほど高級な感じ・・・。インスパ以上です。

メーターはIMA車に通ずるデザインで「アンビエントメーター」と呼ばれるもの。左側に発電か蓄電かを示すパワー/チャージメーター。右は駆動用バッテリーとガソリンの残量メーターが。タコメーターもありません。速度計の外輪部には例のエコ運転中にはグリーンに、加速中はブルーにと、淡い色変化をするアレがついています。

アコードのエンジンは基本発電用として動くことがほとんどなので、エンジン回転は車速と全くリンクしない動きをします。そういう意味ではタコメーターがあるほうがむしろ違和感を持つかもしれませんね。

エンジン音のしない2モーター式のハイブリッドということで、擬似走行音のカットボタンがありました。

もちろんカットして試乗しましたけど・・・

運転してて結構違和感を持ったミラー形状。見える範囲の広さという意味ではよく考えられていますが、下は三角形で上は斜めに傾斜・・・。なんというかスマートじゃない形状といいますか、自分のアコードはミラーの形状が上下水平でスタイリッシュに見えます。格好を語るアイテムじゃないのですが、どうも整っていない形状に高級感を感じないというか・・・

身長171cmの私のドラポジだと、後席のニースペースはこのくらいあります。まぁ全長4.9m以上の車ですから当然この程度はないとね・・・

因みに前席シートは運転席も助手席もパワーシートでした。名はアコードですが、やっぱりアコードじゃないんだなぁと妙に寂しく感じました・・・

軽いアルミのボンネットフードを開くと、そこにはぎっしりと詰まった最新技術のハイブリッドシステムがあります。でも最新型のエンジンルームしては意外とゴチャゴチャしてますね・・・。

いつもなら、エンジンの馬力は○○○馬力・・・、なんてことを書くわけですが、今度のアコードはi-MMDと呼ばれるハイブリッドシステムということでいつものエンジンうんちく紹介のようにはいきません(笑)。

まずはi-MMDの全体的な動き、つまりハイブリッドの動作状況をざっくりと書くべきだと思いますが、多分もうこれは知り尽くしている方がほとんどかと・・・。なので多少色をつけて分かりやすく箇条書きで。

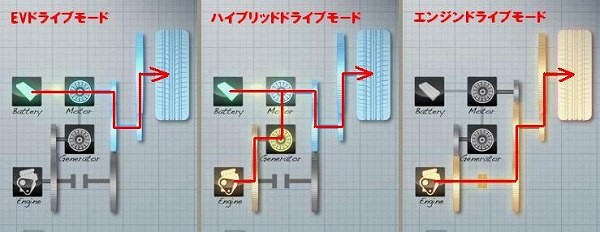

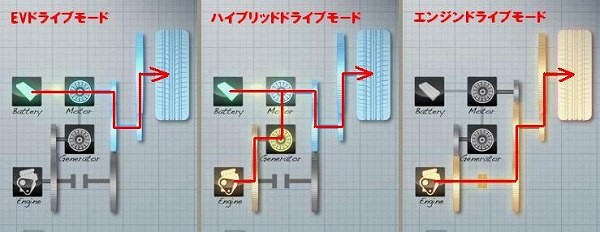

「EVドライブモード」

「EVドライブモード」

後席背面に設置されているリチウムイオンバッテリーの電力のみで“駆動用モーター”を回して走らせる。

「ハイブリッドドライブモード」

上記EVドライブモードに加え、エンジンで“発電用モーター”を回し、そのエネルギーで“駆動用モーター”を回して走らせる。つまりこのとき“駆動用モーター”はバッテリーからの電力と“発電用モーター”で生み出された電力のダブルのエネルギーで回ることになる。状況としては、

・リチウムイオンバッテリーの残量が減ってきた場合

・リチウムイオンバッテリーから供給されるパワーだけでは足りない強い加速を要求された時。

「エンジンドライブモード」

モーターが苦手とする高速回転領域は、逆に効率のよいエンジンだけで運転(モーターは軸回転が速くなるとトルクが落ちる)。エンジン出力軸と駆動輪をクラッチでつなぐことでエンジンのみで駆動する。

その際、図のように「エンジン出力軸→発電用モーター→駆動用モーター→駆動輪」のラインが繋がったままに思えるが、発電用モーターと駆動用モーターの間は電気的な繋がりでしかなく、実際はこの区間は切り離されているのでエンジンのみの駆動となる。

尚、70Km/h以上からでないとこのモードにはならないが、加速力の要求度合いによってはそのままモーターアシストも行う。

バッテリー残量によって、クラッチを切り離して「ハイブリッドドライブモード」に戻すと思われる。

ざっと、こんな感じでしょうか。

エンジンドライブモードの一部では同じ2モーター式のプリウスやカムリのTHSと制御方式が同じになりますが、基本的な考え方は随分と違うものですね。THSは、エンジン出力を動力分断機構なるもので、一方は直接車輪を回し、もう一方は発電モーターを回すというもので、配分率は細かくリニアに調整されます。ただ、その分断機構が遊星ギヤを使用していることから、どちらか一方だけを回してエンジンとモーターのそれぞれ得意なシーンで独立して働かせることができないのがデメリットと言えます。

簡単に言えば、トヨタ式はモーターのみで走るシリーズ式にIMAのようなモーター駆動をエンジンが助けるパラレル式を併せた「シリーズパラレル式」であるのに対し、アコードはシリーズ式はトヨタと同じですが、エンジン併用のシーンではパラレル式と言えるのかというとちょっと違う気がします。基本はエンジンは発電専用か、それとも駆動輪直結かであり、決してIMAやTHSのようにモーターとエンジンが一緒になって駆動輪を回すパラレル式がメインではないからです。

さて、そんなわけで今回のアコードのi-MMDは主役が完全にモーターという印象を受けますが、そうは言ってもモーターに電気を与えたりバッテリーに蓄電する大元はやはりエンジン。なんだか2つのモーターに話題を奪われて脇役ぎみな今回のエンジンですが、そのメカニズムはさすがホンダ。脇役なのに相当気合の入ったエンジンのようですので、カー雑誌ではイマイチ分からない方のためにやや詳しめにまずはエンジンの話を(笑)。

メカに興味のない方は、試乗記まですっ飛ばしてやってください。

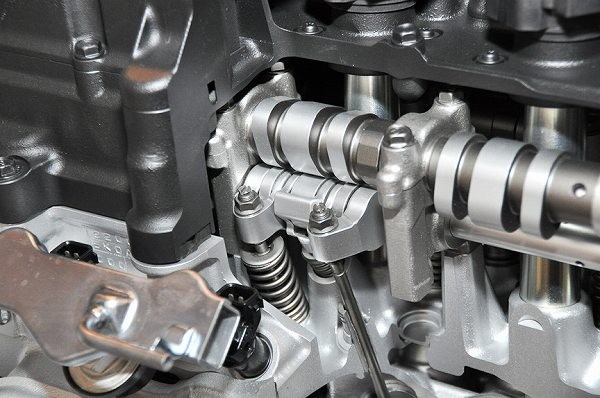

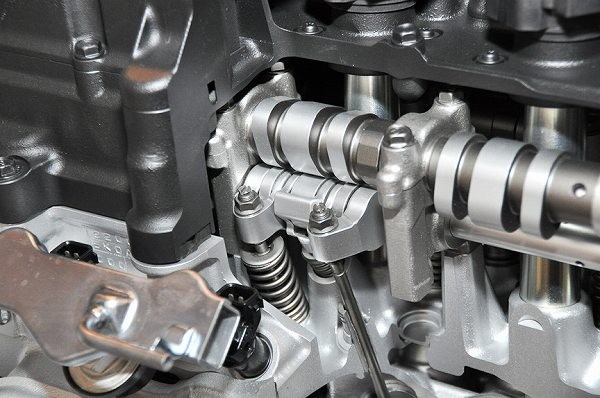

もはや今更書く必要もないかもしれませんが、エンジンはLFA型と呼ばれる2000cc直4DOHCのi-VTECエンジン。単体性能は143馬力と16.8Kgmのトルクとなっています。発電用、それにクルージング用と考えれば、この数値は充分であると分かります。

圧縮行程よりも膨張行程を長くとれる吸気バルブ遅閉じアトキンサイクル(ミラーサイクル)エンジンで、仕掛けはVTEC+VTC機構によるもの。パッと見では中央のカム幅が広いのでこれがパワーが必要な時に使うカムで両端が低燃費用に思えます。となると、両端のカムはそれぞれでタイミングがずらしてあり片側だけが遅閉じになるようになっているのかも・・。いずれにしても吸気遅閉じ機構はこのVTEC機構よりもVTC機構をメインに位相を変化させているように思えます。

ホンダのもう一つのアトキンソンサイクルエンジンであるR型にはこのVTCがなく、VTEC機構で可変吸気を行っています。そして、同じ2モーター式ハイブリッドであるトヨタのTHS-Ⅱ用アトキンソンサイクルエンジン2AR型などは逆にVTECのような可変カム機構を持たず、位相変化のみ(VVT-i)で吸気遅閉じを行っています。

しかし、ホンダのR型やトヨタの2AR型のように可変機構が一つの場合、カムプロフィールは燃費とパワーの妥協点で決めるしかないのに対し、アコード用LFA型のVTEC+VTCであれば燃費とパワーの双方を独立して追及することができるのが大きなアドバンテージと言えます。

低燃費用カムと出力用カムの切り替えは5500rpm。意外と高く、恐らく出力用カムに切り替わる事はめったにないのかもしれません。

エンジンフリクション低減の徹底ぶりには驚くものがあります。

トヨタのTHS-Ⅱと同じく、アコードのLFA型もウォーターポンプやエアコンの駆動がベルト式ではなく電気式になりました。加えて、カムの可変位相機構VTCも電動化。私のアコードのK型や軽自動車ユニットS07Aに採用されているVTCは油圧式ベーンですが、LFA型ではこれを制御性の良い電動モーターで可変させています。油圧がゼロとなるエンジン停止状態からの再始動でも瞬時に制御でき、再始動時のショックを軽減できるのもメリット。当然油圧に頼らないということはそれだけエンジンへの負担が減り、前述のウォーターポンプ&エアコンのベルトレス化によってフリクションも激減。更にポンピングロス低減に必要不可欠なEGRも新たに冷却式とし、EGR率を増大させて更なるポンピングロス低減を図っています。

ピストンヘッドは非常に薄く、そのぶんカウンターウェイトも肉抜きして軽量化されるなどフリクション&ポンピングロスへの拘りは相当なもので、結果ガソリンエンジンの効率は30%がいいとこと言われる中、LFA型は39%と、世界一の高効率を達成しています。

ボア×ストロークは81×96と常識から大きく外れたロングストローク型。圧縮比もホンダ車随一の1:13という高さ。マツダのスカイアクティブが早くからこのあたりを達成しているので、高効率低燃費エンジンは今後このあたりの数値がスタンダードになっていくと思われます。

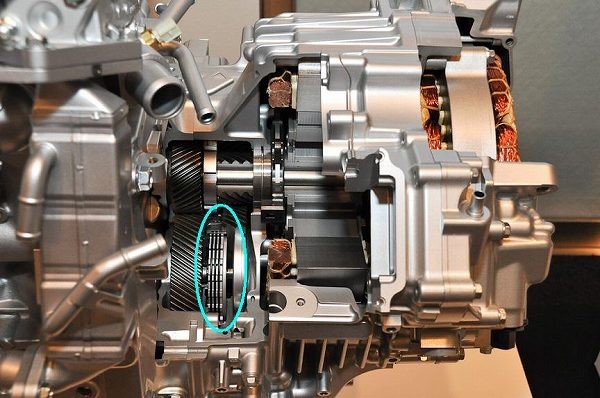

そして主役のモーター。

エンジンの出力軸ラインに並べられているモーターの出力は、169psの出力に31.1Kgmのトルク。ピンとこないかもしれませんが、トヨタのカムリが採用している2モーターハイブリッドのモーター出力143psと比べても格段に大きな数値です。おそらくこれはTHSのバッテリーがニッケル水素であるのに対し、i-MMDはリチウムイオンというのが大きな理由だと思いますが、加えてモーターも一般的なこれまでのものより1.8倍のトルクを出せ、効率も96~97%まで高めたリラクタンスモーターというものにしたのも大きな理由だと思います。

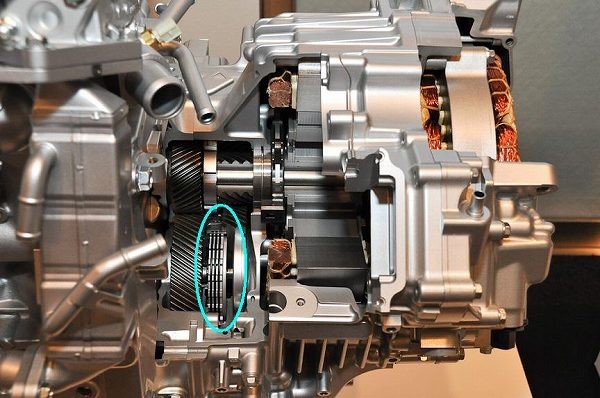

技術資料によると、エンジン側のモーターが走行駆動用で、右端のモーターが発電用。エンジンからの出力軸は増速ギヤを介して駆動用モーターの中空部を通り抜け右端の発電用モーターと常につながっているようです。一方の駆動用モーターは常にホイールとともに回転しています。

この機構の要とも思えるのが、エンジンの出力を駆動輪にダイレクトに繋ぐか繋がないかを行なう丸印の湿式多板クラッチの存在です。先ほどのエネルギーフローの図を見れば分かりますが、クラッチが繋がっていないハイブリッドモードでは、エンジン出力軸→発電用モーター→駆動モーター→駆動輪という流れで出力されますが、クラッチが繋がるとエンジン出力軸→駆動輪というダイレクトな出力伝達になります。

この時エンジン出力軸と繋がっている発電用モーターも出力軸とともに常に回っており、逆に駆動輪と直結している駆動用モーターは駆動輪が回転すれば駆動輪とともに回ることになります。エンジン側と繋がっている発電用モーターと駆動輪側と繋がっている駆動用モーターはお互い隣あわせで並んでいるわけですが、この二つは機械的に繋がっているわけではなくあくまでも電気的な制御による繋がりでしかありません。つまりそれぞれ別々の回転数で回っているのです。

もうひとつ、アコードにはエンジン出力からの先に機械的な変速機がありません。しかし技術解説には「電気CVT」という文字がよく書かれてあれます。最初私はこれがどういう意味が分かりませんでしたが、どうやらこのアコードはエンジン出力軸の先には増速用の固定ギヤがあらかじめ設けてあり、その出力軸の総減速比は並みのガソリンエンジン車のトップギヤに相当するものらしいです。つまり、エンジン直結時にだけこの速比が駆動輪に関係してくるわけで、なるほど、だから70Km/h以上からエンジン直結になるわけですね。

つまり、電気CVTとは駆動用モーターと発電モーターの回転数差の関係を連続的に変化させて常に最大効率を行い、例えば要求加速量に対し発電が多いようであればバッテリーへ充電、逆に足りない場合はモーターアシストさせるなどバリアブルな制御方式を電気CVTと呼んでいるようですね。決してベルト式のCVTがあるわけではありません。

-------------------------------------------------------

さて、やっとここから試乗の感想です。ほとんど客のいない平日の帰宅中に乗ることができたので試乗をたっぷりさせてもらえたのはラッキーでした。

まずは軽く街中走行。

やはり何といっても感動的なのはそのドライブフィールでしょう。僅かに聞こえるインバーターのヒュイーーンという高周波音のみで加速していくその感覚は、エンジンフィーリングや音質重視派の私にとってある意味ショッキングなもので、しかも運転すればするほどこの車が持つ雰囲気に実にマッチしたものだと思いました。

では、無音に近い空間で車を走らせていて、運転がちっとも楽しくないとか、後席で踏ん反り返っているほうがお似合いな車だとか、運転していて退屈になる車かというと私はそうは思いませんでした。確かに加速をしていてそこにエンジン音やバイブレーションがないというのは淡白に感じますが、内燃機関では絶対に味わえないアクセルに対する“ツキ”の鋭さは病み付きになるものがあり、ちょっとナンセンスな比較ですがホンダR軍団のアクセルレスポンスの鋭ささえ遠い過去の技術とさえ思えてしまうほどです。i-MMDの発表当時、スポーツハイブリッドという謳い文句に「は?」と思ったものですが、なるほどこのレスポンスとモーター特有の低回転域のトルク感は退屈仕様と呼ぶには余りにももったいないものがあります。

少しばかりアクセルの踏み込みを増やすと、アクセルの踏力とは全く比例しない状態でエンジンがブ~~~ンと動き始めます。ちょっと不思議な感じですが、なるほどこれが発電している状態なんですね。全くの無音状態からのエンジン始動なのでしっかりそれは分かりますが、発電している時間は短いのでそれほど気になりません。

当然ですが、○0Km/h程度までアクセルを床まで踏み込むフル加速もしてみました。

こうすると、アクセル踏力にリンクしたかのようにエンジン回転がグイグイ上がり、結構乾いた気持ちの良いVTECサウンドを感じることができます。ハイカムに切り替わるのは5500rpm。そもそもタコメーターがないのでハイカムに切り替わったどうかが全く分かりませんが、遠くから聞こえるとても滑らかで乾いた音質はとても気持ちよく、あのロングストロークからしても正直加速時のエンジン性能など全く期待していなかったのでちょっとびっくりしました。ただ、全長5m弱ある高級車に相応しい音かと言われればNoですけど、あくまでも加速中のエンジン音は発電のため。発電機が高級でガソリンを食うV6だなんて本末転倒ですもんね・・・。

もちろん、フル加速でのパワー感というかトルク感は全く不満なし。システム合計の出力が199馬力とのことで私のアコゴンの200馬力とほぼ同じですが、スタートダッシュやパーシャルからのフル加速は断然アコードハイブリッドが勝ち。スタートダッシュは3Lクラスの加速らしいですが、モーターの出力特性というのは回転させた瞬間から最大トルクを発生するので、そりゃ速いはずです。

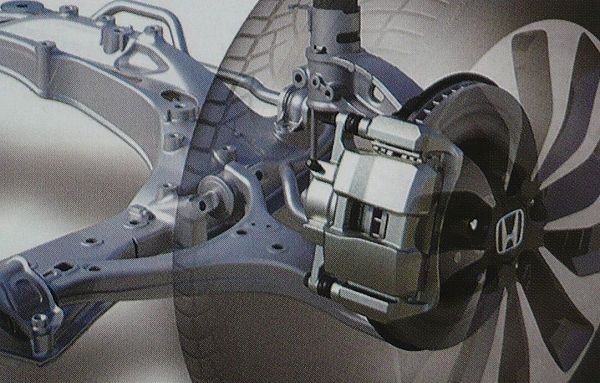

加速性能は街乗りでもフル加速でも素晴らしいことが充分分かりましたが、ハイブリッドでいつも問題になるブレーキ性能がこれまた素晴らしいのです。

一時期、ホンダでの代車はいつもインサイトでしたが、ブレーキのフィーリングは本当に悪かったです。これはフィットハイブリッドでも似たようなものでしたが、ブレーキのタッチが悪く初期はカックンブレーキでその先は効きが悪く、停止の少し前でまたググっと効く・・・。私のインサイトの試乗記ブログでもブレーキの効きの悪さを書いた記憶があります。ハイブリッドは減速時に回生エネルギーを得ていますが、回生をギリギリまでさせてできなくなった最後の方で油圧だけで止めるため、ここでのフィーリングも悪くなるわけです。これにCVTの減速制御も加わるため、滑らかに停止してくれないんですよね・・・。

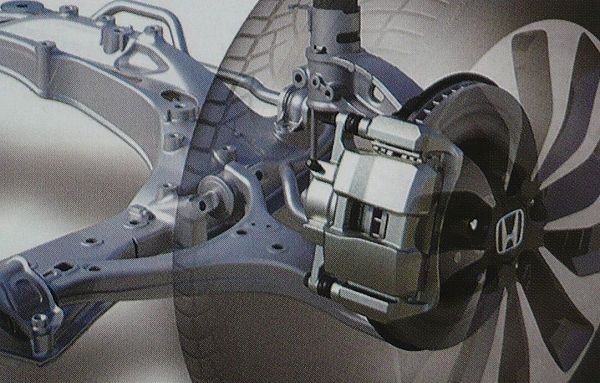

今回のアコードは電動サーボブレーキシステムと呼ばれる、言ってみればドライブバイワイヤーならぬブレーキバイワイヤーが採用されています。ブレーキの油圧コントロールをペダル踏力に頼らず、踏力を電気的に変換して油圧制御するものになっています。おかげで回生量も増え、油圧コントロールの応答性が上がり緻密なブレーキフィールを実現しているんですね。

変速機であるCVTを使っていないこともあって、アコードのブレーキフィールの素晴らしさはハイブリッド車の中でも恐らくダントツなんじゃないでしょうか。

このような狭い道を走らせて離合も試みましたが、それなりに意識する程度で困ることはありませんでした。ま、私のアコゴンが既に3ナンバーボディなので、対比する車によってはもちろん大きさにとまどう方もいらっしゃると思いますけどね。

実際1850mmという幅があることは確かで、普通の道なら問題なくても我が家の前の路地を走らせるのは少々厳しい感じがします。ま、買わないし買えないので悩む必要は全くないいんですが・・・

その他、いつも書いているボディ剛性はもちろんガッチリして素晴らしい。ワゴン乗りの私はもはやこの点において感覚が狂ってきていて、ノッチバック車の何に乗ってもボディ後ろ側の剛性感に感動してしまいます。

あとは・・その他の感想は箇条書きで。

・シートはタップリ。薄く見えるけど座り心地に問題はなし。

・トランクはさすがに狭い。幅はあるが奥行きは4型プレリュードよりも少ない気がする。

・エアコンはさすが電動コンプレッサー。停車中もエアコンの効きがよいのはIMAとの大きな違い。

とまぁこんな感じでしょうか。とにかく徹底したモーター依存ぶりは本当に凄いですね。

「吹けない」

「音が悪い」

「気持ちよくない」

ここ数年のホンダ車の試乗記では随分とこの言葉を書いた気がしますが、それならいっそ「音がしないこのハイブリッドのほうがよっぽどええわ・・・」と思ったりもした今回の試乗。気持ちよさのベクトルがいつも思う気持ちよさとは全く違いますが、これはこれでアリだと思いました。

このアコードに対する印象は、皆さん色々と複雑な思いをもたれる方が多いと思います。歴代はちょっとスポーティで欧州の香りもするアコードやアメリカのおおらかさを感じるアコードもありました。でも全てのアコードに通ずるものは「らしさ」でしょうか。どこか知的で垢抜けている・・・。そんなこれまでのアコードからこれほどの大きさになったこと、ハイブリッド専用に対する異論などあるんじゃないかと。私も同じです。「これをアコードと呼んでいいのか?」という思いは今もあり、開発陣もまずはそこを悩んだそうです。でも、開発陣はやっぱりアメリカを見ているんですね。こればかりはもうどうしようもないのかもしれません。

世界のライバルと戦うとき、やはりアコードブランドは譲れない。ガチンコライバルのカムリもハイブリッド専用で大きなボディですし、アテンザも。日本市場を出来るだけ重視してきたレガシーもライバル並みの大きさになるのは時間の問題かもしれません。アコードは日本人のための車ではなくなってしまったのだとあっさり諦めてしまえば、私はこのアコードの見方が変わり、更に今回試乗をして素直に受け入れることができました。多くのみん友さんが仰っていたように思いますが、もうアコードとは全く違う車ですね。

私がこのアコードで一番素晴らしいと思ったのはもちろん完全にモーターが主役となっている走りの性能ですが、それがトヨタのTHS-Ⅱの二番煎じとなっていない点がもっとも凄いと思いました。同じ2モーター式ということで世間ではホンダが後だしじゃんけんで勝っただけと受け取られる可能性は大ですが、30Km/Lという燃費はカムリの23Km/Lをあまりにも大きく引き離しており、長さ5m弱、重量1.6トンものアコードが軽くて小さなプリウスの燃費にも迫ったのですから、これはとても二番煎じとは言えない技術の差といえます。これがもし24~25Km/Lという程度のアドバンテージで登場していたとしたら、単なるトヨタの後追いという印象になっていたでしょう。

そういう意味で、私はこのアコードの技術と開発熱意に惚れてしまいました。アコード自体には正直まだ惚れてはいませんが、これがもっとかっこいい別の車に搭載されたら、もしかしたら欲しいと思うかも。とにかく素晴らしい技術です。

結構かっこいいと思うようになってきたんですけどね・・・

となると、次期フィットも期待できそうですよね。1モーターでありながらDCTのクラッチをうまく利用してEVスタートが可能と言われているi-DCD。

実は金曜日にその次期フィットの社外秘カタログを見せてもらえました!

金曜日にホンダに届いたらしく、入院していたアコードを引き取りに行った際、幼馴染が「まだ誰一人客には見せていないよ」といいながら見せてくれた次期フィットのカタログ。

カッチョ悪かった(爆)

ベス○カーのスクープの絵にほぼそっくりでしたが、絵の方がずっとかっこいいかな。実車は正直、かなり微妙・・・。顔は現行欧州シビックが好きな方は大丈夫かしれませんが、私は苦手かなぁ。ちょっと危ない表情をしてるというか。お尻はバンパーにわざとらしい三角形の開口部が全グレードに・・・。しかもテールエンドがかなり丸っこい。横は妙なプレスラインがザックリ入ってました。

グレード別の仕様はあまりよく見ていませんが、現行フィットのようにハイブリッドが1機種だけ。外観はさしてスポーティではなく、これにあのDCTが搭載されているの?って思うほど大人しい感じ。RSも存在していましたが、DCTではない模様。どうせまた半年とか1年遅れでRSのハイブリッド出すんだろうなぁと予想できました。燃費は見るのを忘れてました(汗)。

まぁホンダ車はカタログ写りが悪いので、実車を見るとまた印象が違うのかもしれませんし、ホイールをかっこいいのにしたら別物のようにかっこよくなる可能性大かも。気になる方はディーラーに行けば見せてもらえるかもしれませんよ。

今日本屋に寄ったら今月号のベス○カーが出ていて、新たに新型フィットの予想絵が出ていましたが、あんなにかっこよくありませんので・・・

さて、アコードハイブリッドの素晴らしく滑らかな走りを体感した帰り・・・

乗って帰った代車はというと

バス!!

フロントガラスの直角度が最高!

バス!!

フロントガラスの直角度が最高!

じゃなくて

ピンクのN-BOX!

ピンクのN-BOX!

いやぁ、ハイブリッド乗った直後に自分のアコードに乗ることにならなくてよかった~(~-~;)

というか、ハイブリッドのあとのN-BOXって、音も加速も落差ありすぎでした。

相変わらずCVTの減速制御が今ひとつで、停車寸前で滑らかに止まれないことが多々。アイドリングストップも短時間なら我慢できますが、片道40分の通勤 ではなんとウザイこと・・・。最後はECONスイッチをカットしました。私はアイドリングストップが苦手かも(~-~;)

ということで、今回の試乗記はメカ解説とフィット情報を盛り込んだのでかなり長くなってしまいましたね。

最後まで読んでくださいましてありがとうございました。

※2013年7月5日 一部内容を訂正しました。

アコードハイブリッド試乗(メカ解説&新型フィット情報付き)

アコードハイブリッド試乗(メカ解説&新型フィット情報付き)