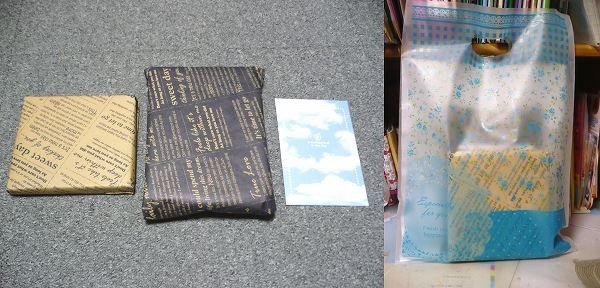

10月31日は娘の11歳の誕生日でした。プレゼントは娘の欲しいものを聞いていたので事前にネットで買い、前日の夜ダイソーの包装紙でラッピングして手紙も添えて机の上に置いておきました。娘はプレゼントと一緒に必ず私からの手紙を欲しがるので、今回も眠い目をこすりながら絵付きの手紙を頑張って書いたのでした(~-~;)。

今日はそのお祝い。娘の希望でまた焼肉に・・・。先月初めの私の誕生祝も焼肉だったのに(~-~;)

そしてお祝いにスイーツは欠かせない♪

さて、そんな今日は終日雨でした。先週の寒さはどこやらへ、今日は随分と暖かい一日でした。

そして気が付けばもう11月なんですよね。我が家では先週の日曜日まで扇風機が出ておりましたが、さすがにもう扇風機の季節は終わり。例年通り、明日扇風機を分解掃除して袋にしまって納戸にしまうことにしています。

実は二階で使用している扇風機のうち、1台は来年買い替えようかと話しています。25年近く使っているもので特に故障したとかじゃないのですが、運転スイッチを押して羽が回り始め勢いがつくまでの時間が目に見えて遅くなってきているんです。単相電源の回転負荷機器には電気の相を作るコンデンサーというものが必ず付くわけですが、当然これにも寿命があり、恐らくこれが弱ってきているのだと思います。これのせいで発火して火事になっては大変ですから、壊れてなくても症状的に警告サインと受けとめて来年は使用しないつもりです。

ただね、昔の扇風機と違って今の扇風機って、「微風」とか「弱風」でも風をビュンビュン送るものが多いんですよね・・・。いわゆる心地よい風じゃない。最大風量ばかりを重視しているのか使われ方を分かっていないのかは分かりませんが、「弱風」にしても風が強すぎるため寝ているときに使えないものばかりで困ります。微風や弱風がどんな時に使われるのか、どの程度の風量が心地よいのか、そういった仕様決定の際のインプット情報すら話合われないまま物が作られているのでしょうね。別にここにコストがかかるとは思えないので、各メーカーさんは(特に安物メーカーさんに多い)気にしてほしいところです。

さて、本題のファンヒーターの話です。メンテブログということもあってちょっと長いです。ですので暇な時、又はこのブログが必要になったときに読んでいただければ結構ですので(~-~;)

うちで使っている数台のファンヒーターのうち、室内の空気中に浮遊するシリコーン成分のせいで火炎検出器(フレームロッド)に絶縁皮膜が形成されてしまい不調に陥ったファンヒーターが1台あります。着火しなくなったんですね。

これを修理したブログを昨年の1月に書いているのですが、このブログが予想以上に多くの方に読まれているようで(恐らくこの関係の質問サイトで貼り付けられていると思われる)、もう随分前のブログですが未だに毎日50前後のPV値がカウントされ、これまで書いてきた1100ちょっとのブログの中でなんと5位まで上がっていました。きっとこのトラブルが多いんでしょうね。

で、その後は問題なく着火をしてくれているのですが、燃焼している時の音が2~3秒サイクルで若干息つきっぽく波がある感じの音がするようになってきました。これはもう1台のファンヒーターでもその傾向があります。

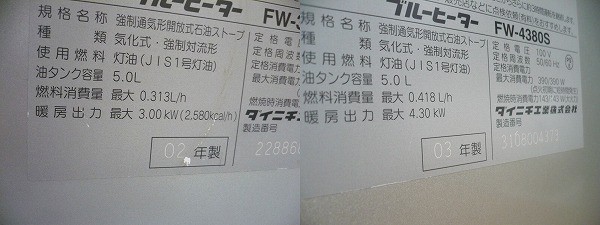

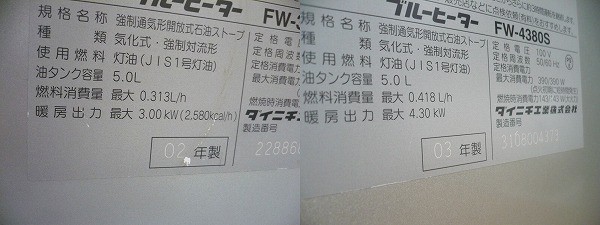

なんせ2002年製と2003年製のものなので10年以上経過しているわけで、シーズン終了時は必ず油を全部抜いてオイルフィルターも掃除、本体もかなり分解して内部やファンの掃除もしたりでメンテはかなりしているとはいえ、肝心のオイルラインはこれまで分解掃除をしたことがないので、それが原因で燃焼が不安定になっていても不思議ではないんですよね。

そういういわけで、今回はファンヒーターの燃焼を行なう上で要の部分とも言える気化器の掃除をすることにしました。今回もどたかの参考になると思い分かりやすくアップしておきますが、これはあくまでもブンゼン式燃焼のダイニチ製ファンヒーターでの話であり、また燃焼機器の要の部分ですので参考にされる場合は必ず自己責任でお願いしますね。

ファンヒーターの分解はこれまで何度も書いてるので割愛。カバーの前か横のそれらしいネジ数本を外せばフロントカバーが外れます。

因みにファンヒーターを分解するなら絶対に燃焼後に行なわないこと。大やけどしますからね。

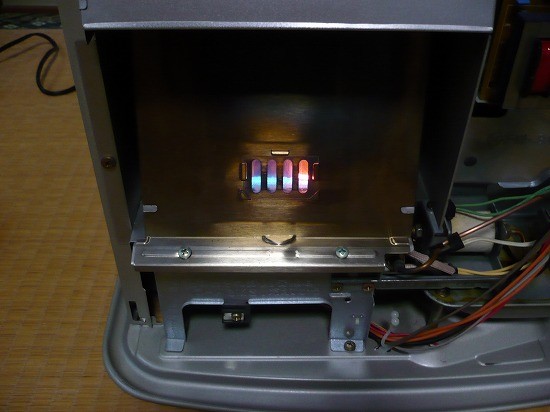

気化器の掃除の前に、以前不調に陥った原因である火炎検出器(フレームロッド)の状態を見てみることに。

この火炎検出器(フレームロッド)は炎の中で発生している電流を測って燃焼しているかどうかを判断するもので、この棒に絶縁皮膜ができててしまうと炎を検出できなります。絶縁皮膜の主原因は室内に漂うシリコーン成分。ヘアリンスやトリートメント、或いは洗濯物の柔軟材に含まれていて、これらが室内で蒸発してファンヒーターが吸い込んでしまい、悪いことにシリコンは燃焼されないため火炎検出器に固着してしまう・・・。

火炎検出器が白く汚れていて着火性が悪い場合は、まずここを疑うといいでしょう。

前回研磨してからそれほどシリコーンが付着しているようみは見えません。ま、着火にも問題がないのでOKとします。

燃料タンク部のフィルターも新品のようにピカピカ。毎年油を抜いてフィルター掃除してるから当たり前ですかね。

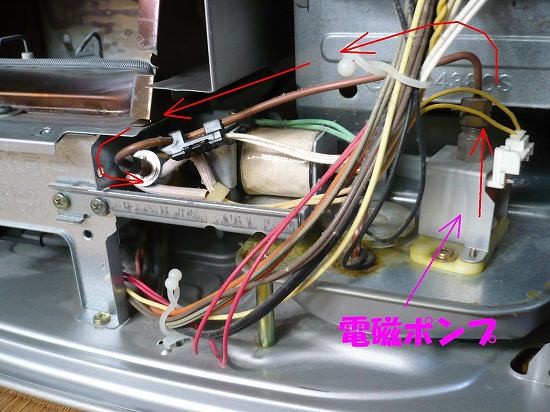

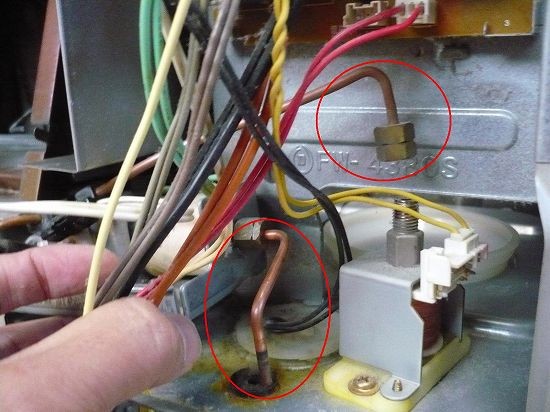

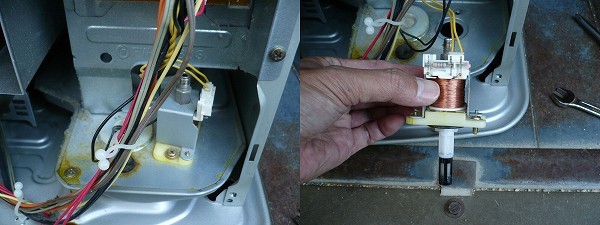

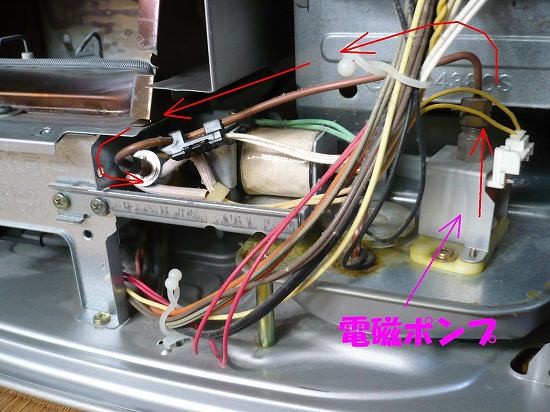

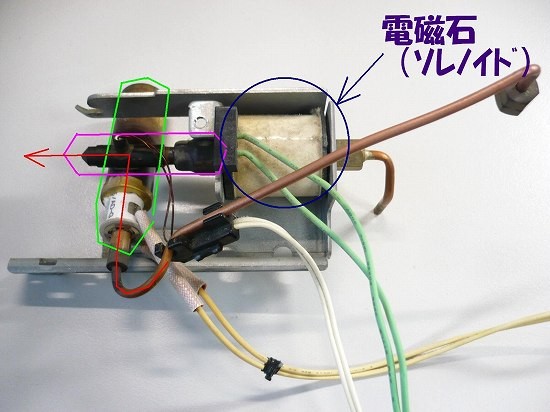

さて、今回オペを行う部分はこのあたり。

底面に貯まっている灯油を電磁ポンプが吸い上げ、灯油は銅管内を矢印のように流れて気化器へ向かっていきます。

まずはここのネジ2本を外します。

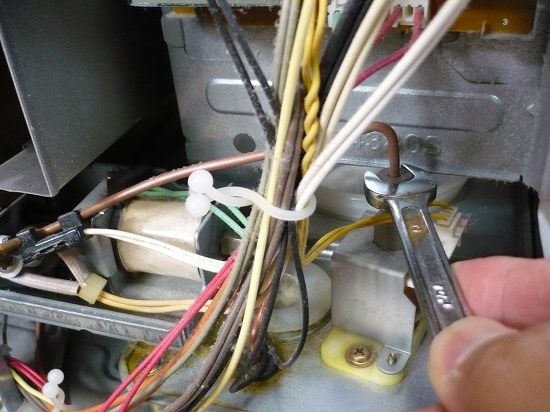

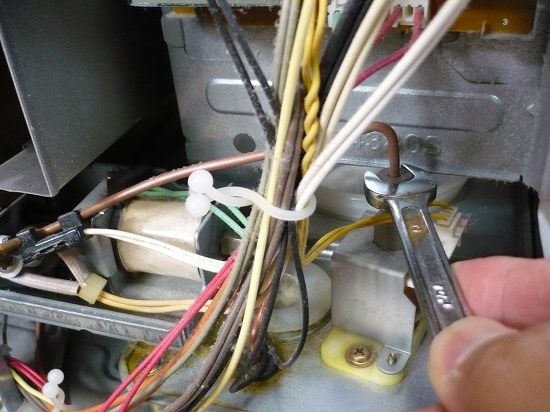

更に、対辺10mmのスパナで銅管と電磁ポンプを固定しているナットを完全に緩めておきます

更に気化器から出ている配線3本を基盤から抜いておきます。コネクターはロックのあるものがあるので、ロックを押して引っこ抜くように。

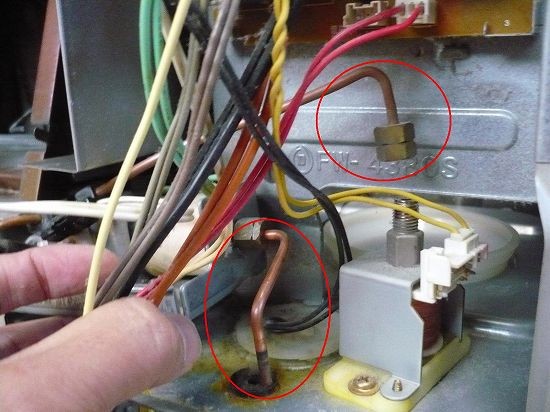

銅管2箇所のうち、画像下の銅管(余分な灯油を戻すライン)を上に持ち上げながら引っこ抜きます。

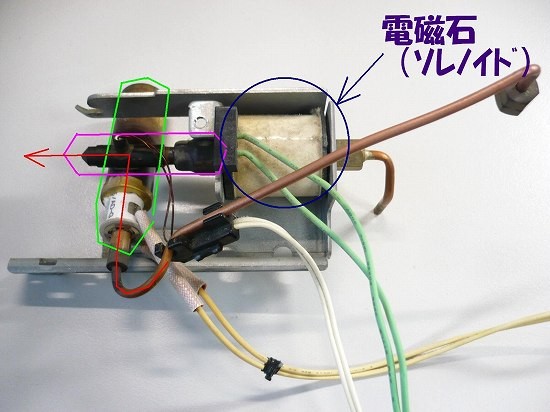

これが気化器。

○印の金具が本体側に噛みあっているので、外す時はイメージするといいでしょう。

参考までに・・・

緑色で囲った部分がオイルヒーター。灯油をヒーターで熱して気化させるものですね。ピンク色で囲ったものがノズル。先端部は針の先も入らないほどの小さな穴があいていて、ここを弁で閉じたり開けたりしています。紺色は電磁石(ソレノイド)。ノズルの先の弁をこの電磁石の力によって閉じたり開いたりさせています。赤矢印は灯油の流れ。弁が開いてノズルから気化された灯油が燃焼されるわけす。

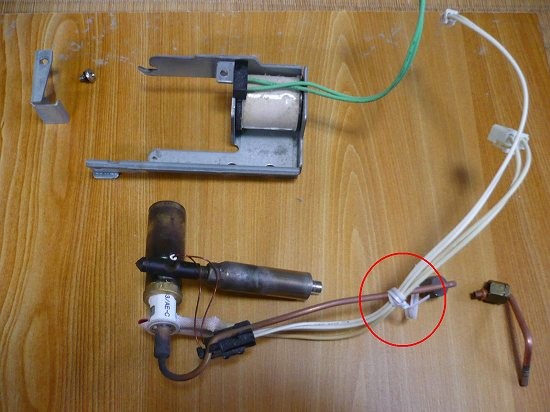

更に、灯油戻しの銅管のナットも緩め、金具を外すと

ここまで分解できます。

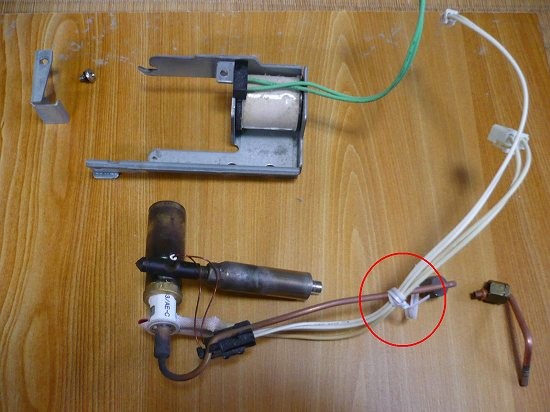

因みに、○印のように配線を銅管とくくっておくことをお勧めします。なぜかというと

ヒーター線はこのように碍子部分でロウ付けされているようでして、線がクネクネと動くとこの部分が外れる可能性が高く、もし外れた場合は通常にハンダでは絶対につきません。ヒーターの碍子部はハンダの溶融温度よりも遥かに高いからです。もしここが外れたら The END と思ってください・・・。出来ればマスキングテープなどでここを巻いておいたほうが安全かも。

外した気化器の末端部(ノズルの反対側)は、このようにネジの切れていない平らな部分があります。

ここをこのようにネジがパーにならないよう巻き物をしてラジペンで咥え

このように部品を外します。先端の部品にはガスケットパッキン(Oリング)があるのでこれを傷つけたりゴミを付着させないように注意します。

内部の部品を全て取りだした状態。ノズルとオイルヒーターは部は一体化されていて分解は不可です。スプリング部の部品の向きは覚えておく必要がありますね。

問題の部品が中央のニードル。この部品はカーボンが固着してなかなか取り出せないかもしれませんが、軽くゆっすたりラジペンなんどで取り出します(先端はとても細いので扱いには注意しましょう)。このニードルがノズル先端部の穴を閉じたり開いたりするわけで、半分から先は熱せられて気化した灯油が常時付着します。

ご覧のとおりカーボンで真っ黒です。先はもちろん、ニードルの中央付近までも固着しているので灯油が適正量気化されていない可能性大です。

当然ノズル内も同じ状況でしょう。一応先端の穴はふさがっていません。ま、燃焼は息つきしながらもしてますからね・・・。

カーボンやタール落としには以前アコゴンのスロットルを掃除した時のこれで。

ニードルは漬けおき。

しかし、どれほど待っても浸透せず、ティッシュで拭いても全く変わらず。

なので

ガスコンロで熱してカリカリにカーボン化させると、カッターナイフの刃の端面で軽くこすって落とすことができました。

因みにニードルが赤くなるほど熱しすぎないように。そして熱したあと熱いからといって水で冷まさないように。焼き入れ状態になってしまい、硬度は上がるけどもろくなってしまいますので。

ノズルも内部からエンジンコディショナー(以下エンコン)を注入。

こちらもただ注入しただけではだめ。エンコンの赤いノズルを気化器のノズル先端付近まで突っ込んでグリグリ回してカーボンを溶かします。ノズル先端から褐色の液体が垂れてきたら時々エンコンを吹き付けて同じ事を繰り替えず。こうやって内部のカーボンを少しでも減らしていきます。

ニードルはここまで綺麗に。

ノズルも可能な限り内部を綺麗にし、最後はニードルを差し込んでノズル先端の穴があくようにしておきます。

ノズルの先にニードルの先端が見えておりますが、ニードルが軽く差し込めて、しかも軽くスライドするのを確認できると思います。取り出す時はなかなか取り出せなかったのにね。

気化器の洗浄はこれで終わり。逆の手順で気化器を組み立てておきます。

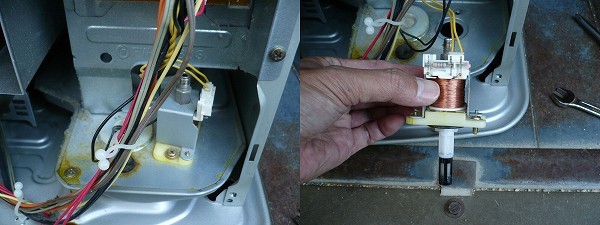

更に灯油を吸い上げる電磁ポンプを外し

ここのフィルターも確認。

灯油タンク真下にあるフィルターを毎年綺麗にしているにもかかわらずこれほどの汚れがあるなんてちょっと驚きです。

最後に気化器をはめ込み、戻りの銅管をしっかり差し込み、電磁ポンプ部の銅管も確実に締め込みます。

外した3箇所のコネクターを差し込み完了。

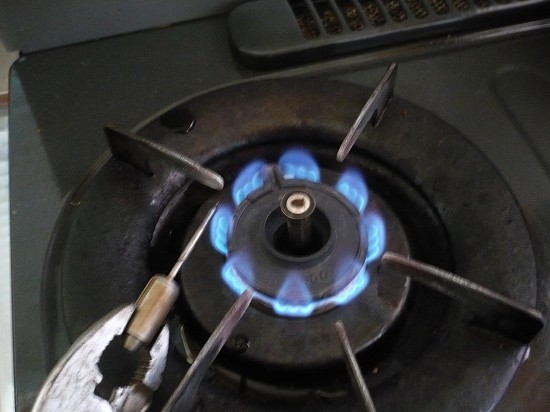

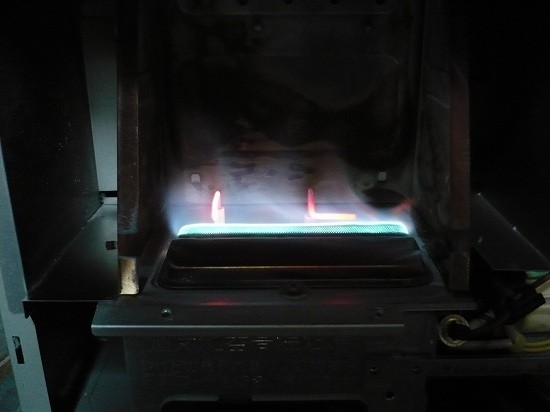

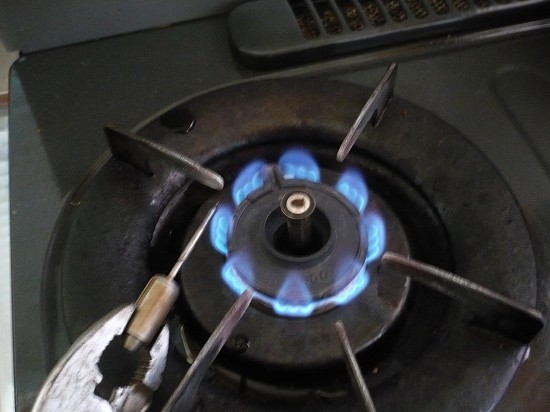

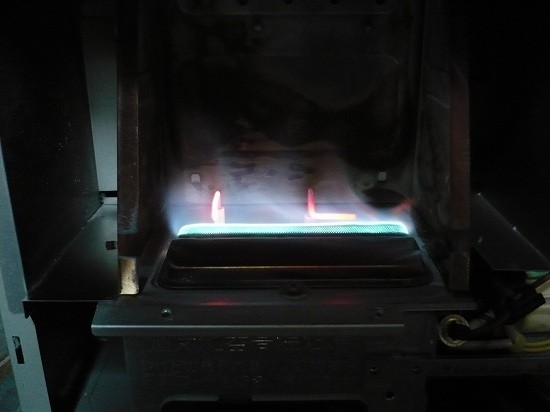

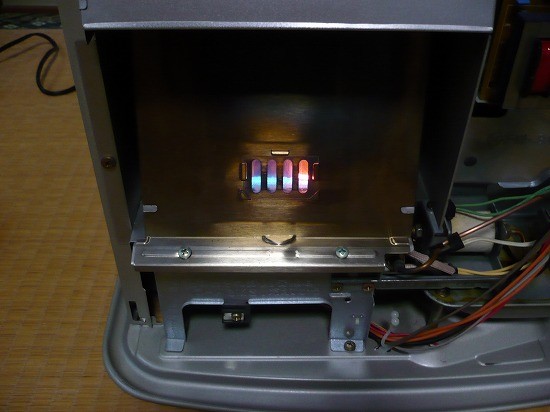

とりあえずこの時点で燃焼確認。

これまでかなり赤かった炎が、新品当事に近い青い炎になり、さらに息つき症状も完全に改善!

エンジンコンディショナー成分も焼いてやるために5分程度強弱させて燃やしてみましたが、実に安定した炎になりました。

実は今日もう1台小型のほうも同じメンテをしましたが、こちらも炎は青く息つき現象も改善しました(写真の赤い部分はフレームロッドが赤くなっている)。

私が思うに、日常的な掃除(油フィイルター掃除など)をしているのに不調になる場合、ほとんどは火炎検出器が汚れている、或いは気化器が汚れている、のどちらかだと思っています。部品が壊れるというのはまずほとんないんじゃないかと・・・。

今回分かったことは、ダイニチのファンヒーターは数年使っていると必ず気化器が不調に陥るだろうということ。燃料を気化するためにノズル部で灯油を熱しているため、ここで灯油の不純物が炭化してしまうのだと思います。なので、ここさえ綺麗にしていれば部品の寿命がこない限りずっと使えそうにも思えます。

こうやって古いものを復活させるから我が家は最新の家電には縁がないのですが、そうはいっても買い替えれば2~3万円する家電をドライバーとスパナでメンテするだけで復活するんですから、きっとこれからもしぶとく修理していくと思います。

とはいえ、復活してよかった(~-~;)。このところ車に家電に結構お金が飛んでいっただけにね。

◆フレームロッド研磨による修理ブログは

こちら◆

◆上記を含めたファンヒーターのまとめネタは

こちら◆

ファンヒーターのメンテ

ファンヒーターのメンテ