そろそろ梅雨が明けるのかな、と思わせる天気だった山口ですが果たして・・・。

今日明日と二連休で天気が良いとなればやっぱり洗車です。通勤距離が長いので汚れ方も結構なもので、しかも道路脇に草がボーボーに生えている道を走るため、バンパーやボディ側面にキズが入っているようにも見えるし単なる汚れのようにも見えるという精神衛生上よろしくない状況だったので、早いうちに洗いたかったのです。

ボディ側面はまだ何とかワックス成分が残っていましたが、ボンネットや天井は水弾きかほとんどない状態でした。ご老体ボディにこういう状況は致命的で、早いとこ保湿クリーム・・・、じゃなくてバリアスでコーティングしてあげないとね。

ってことで、汗ダクになりましたが洗車終了。室内マットも砂利だらけで嫌な状態でしたが、すっきりしました。

こびりついた下回りの汚れも落としておきました。

ウレタンクリアで塗装したヘッドライトはもちろん全く色が変わる気配はなし。

黄ばみ取り作業がないだけでも随分と洗車が楽に感じます。

明日は奥様のダンクの洗車をしなきゃ。ダンクの汚れっぷりも相当なものでして・・・(~-~;)

さて、

「V6サウンド」と聞いて皆さんはどのような音を思い浮かべるでしょうか。

世代によって違うかもしれませんが、私のような年代の人間であればもしかしたら日産のVGエンジンに代表された“グルグル”という音が思い浮かぶでしょうか。等長エキゾーストマニホールドがまだ世になかった頃、対向するバンク間の排気干渉によって起こる音があの“グルグル音”であった事はご存じの方もおられかと。水平対向エンジンがバタバタとした音を発していたのと同じメカニズムです。

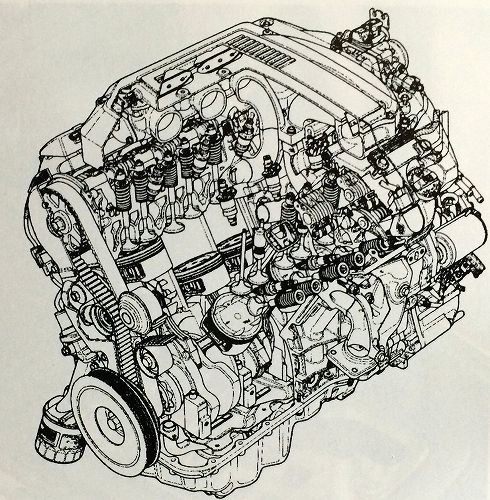

等長エキゾーストマニホールドを国産のV6で初めて採用したのが初代レジェンド。Vバンク角90度というホンダ以外やりそうにない凝った機構を採用したあのC型エンンジンです。C型エンジンに興味がある方は是非

こちらをどうぞ・・・。

この等長エキゾーストマニホールドというものを採用したおかげで、C型のエンジンサウンドは当時の日産のVG型やトヨタのVZ型と比べても随分とサラッとした音がしていたのが印象的でした。その後はV6に限らず水平対向も等長エキマニを採用するようになり、V6独特の音や水平対向独特の音というものが薄れていきましたね。特にボクサーサウンドを好まれた方からしたらこの技術進歩はあまり嬉しいものではなかったかもしれません。

私はV6に限らずエンジンには気持ちの良い回転フィールと音を求める人間でして、そういう意味ではこれまで乗ってきたDA6インテグラのB16A、BB4プレリュードのH22A、CF4トルネオのF20B、そして今乗っているCM2アコードワゴンのK24A(200ps仕様)のどれもが満足できるエンジンだったと思っています。特に「音と気持ちの良いバイブレーション」という意味ではH22Aがダントツで1位。そして「滑らかさ」という面ではK24Aが圧倒的な性能を持っていると言えます。

しかし、本音を言えば4気筒VTECだけではなくホンダのV6ユニット搭載車にも乗りたかったのが本当のところ・・・。ホンダエンジンといえば4気筒VTECが真っ先に思い浮かぶと思いますが、実はV6エンジンも素晴らしいんです。私は他社を含めてこれまでいくつかのV6搭載車を運転する機会がありましたが、個人的な好みを書けばホンダ製V6ユニットは音も回転感もトヨタや日産のV6よりも好みで、商売を上手くやれていればもっとホンダのV6は売れていたのにと思う事があります。。

というわけで、今回のお題は「ホンダのV6サウンド」。

ホンダエンジンで6気筒の話をするとちょっと違和感があるかもしれませんが、私が乗ることができたホンダ製V6エンジンのうんちくを書いてみたいと思います。

初代レジェンドの2ドアHTに搭載されたC27A。私が高校生の時に初めて乗ることができたV6搭載車。むろん運転免許などないので助手席試乗です。

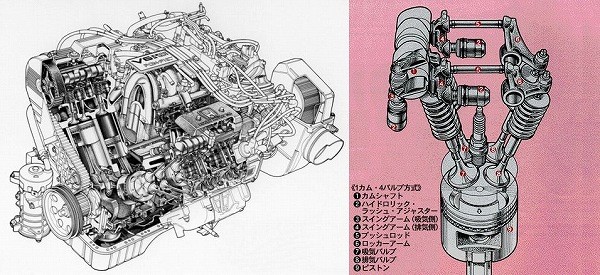

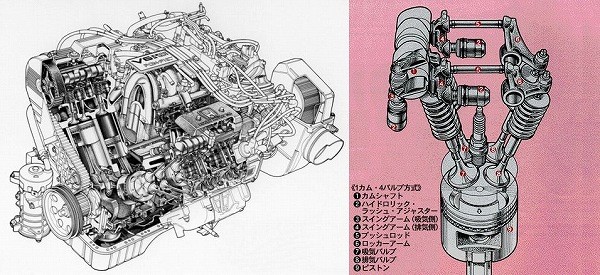

低いボンネットフードを実現するためにVバンク角は常識的な60度ではなく90度を採用したのは前述の通り。SOHCで4バルブ採用も国産初で、更に動弁系も今じゃ考えらないほど特異な構造でした。

このエンジンのインプレッションは助手席に座ってのものでしかないので書けませんが、音や回転フィール云々よりもホンダらしいメカニズムに惚れたエンジンでした。

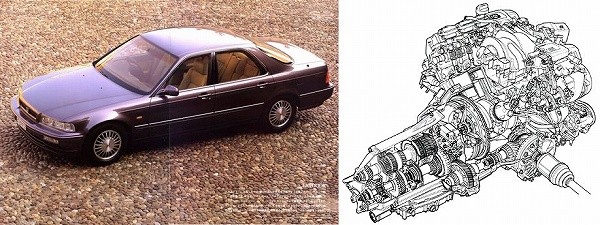

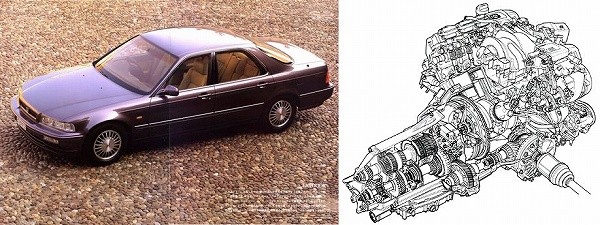

2代目レジェンドに採用されたC32A。

同じC型ということでバンク角90度は踏襲ですが、動弁系の機構は大きく変わりロッカーアームをダイレクトにたたくシンプルな方式に。更にFFミッドシップシャシーへの搭載ということで、あの有名なドライブシャフトのオイルパン貫通が初代C型との大きな違いです。

私が免許を取って初めてV6搭載車を運転することができたのがこの2代目レジェンドで、当時インテグラXSiに乗っていた私の第一印象は「スゲー発進トルク!」。アクセルをグイっと踏むと軽くホイールスピンしてグイグイ加速する様は、リッター100馬力で騒がれていた私のインテグラもたじたじ・・・。音はVGほどではないにしも、意外と「グルグル」系で結構迫力を感じるものでした。

ちょうどこの頃私の友人が愛車だったセリカXXを事故で廃車にしてしまいF31レパードに買い替えたのですが、室内で聞くVGのサウンドはいかにも日産のV6サウンドで、まさにグルグル音でした。これはこれで悪くない音でしたけどね。

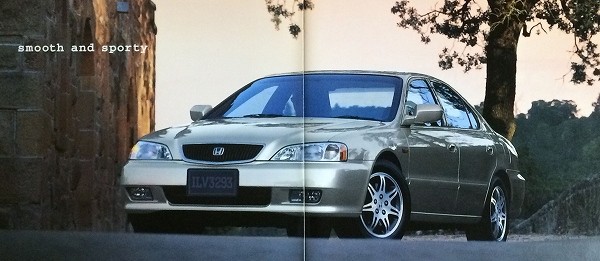

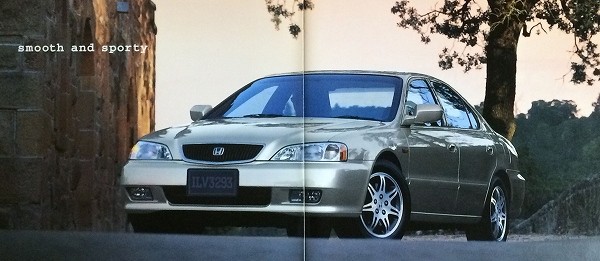

その後、ホンダに勤める私の幼馴染がUA4セイバー25Vに乗り換え。私はこの彼のセイバーを代車として何度も乗ることになったのですが、この車、ご存じの方が多いかもしれませんがホンダアメリカ製の車でV6エンジン自体もアメリカ製です。

※画像は32V

ざっと紹介しますと、排気量2500ccのSOHC24バルブ-V6で型式J25A。多くのホンダエンジンがまだ逆回転クランクだった時代ですがJ型は正回転。バンク角は一般的な60度Vでボア×ストロークは86×71.6という完全にショートストロークタイプ。むろんVTEC仕様ですが、同時にデビューしていた3200ccのJ32AとはVTECの吸気可変システムが異なり、J32Aは3500rpmまでは吸気バルブ2本のうちの1本を閉じたままにさせるセカンダリーバルブ休止型なのに対し、J25Aは常時2バルブとも作動していて4300rpmを境にハイカムに切り替えるタイプ。更にJ25Aには5000rpmを境にチャンバーのシャッター開閉を行う可変吸気システムも採用されているので、4300rpmまでは低カム+シャッター閉、4300~5000rpmでハイカム+シャッター閉、5000rpmからハイカム+シャッター開という、言ってみれば3ステージの可変を行っているエンジンと言えます。

実は、うちの会社の元後輩君ものちにセイバー25Vを買ったのですが、その際一緒に試乗をする事になり試乗車として並べてあった32Vと比較試乗ができました。その差は分かりやすく、加速は当然32Vが上。シートに背中を押し付けられるような加速は病みつきになりそうでしたが、私は圧倒的に25Vが好みでした。

一番の理由はサウンド。

きめの細かいV6サウンドは硬質で、国産エンジンとしては珍しく「メカニカルサウンド」と呼んでいい乾いた音が最高に気にいってしまいました。

当時うちの会社にはS150クラウンが2台あり(うち1台は後期VVT-i仕様)、よく出張で使っていましたが、それと比べても音の静かさでは負けても音の気持ちよさは圧倒的に上。更に振動も当然直6には負けますが、逆にV6のバイブレーションが気持ちよく感じる・・・。本来NVHは低い方が車としては優秀なわけですが、J25Aは静かでバイブレーションが少ない=気持ちよく感じるとは言えないことを教えてくれた貴重なエンジンだったように思います。

その後も私は色々な縁があっていくつかのホンダ製V6エンジンや会社のトヨタ製V6エンジンを運転することが多々ありましたが、J25Aに勝る印象を持った車はありません。

J型は、このあと3000cc仕様でRA8オデッセイにも搭載されたのですが、車の性格からしてJ32Aと同じセカンダリーバルブ休止型かと思いきやJ25Aと同じハイカム切り替え型だったのにビックリ(笑)。

試乗したことがあるアブソルートV6の印象はというと、確かにノーズは重たいと思いましたがエンジンの存在感が凄くて、F23A搭載の直4オデッセイがまるでガキの車のように感じたほどです(オーナーさん、すみません…)。

ホンダのV6はとにかく音がいい。トヨタに比べたら確かに静かとは言えないけど、聞こえても全く不快じゃない、いやむしろ聞こえてくれた方がいいとさえ思えました。ひょっとしたらホンダのV6は和製BMWと言っていいんじゃないの?と思ったほどです。

BMWの6発、全然乗ったことないけど(笑)

その後、私の幼馴染はセイバー25Vからインスパイア30TLに乗り換えました。

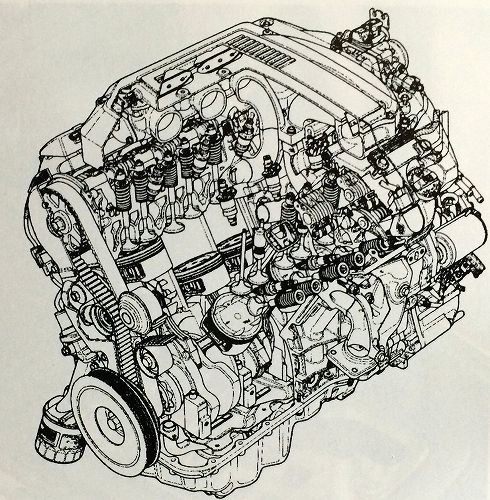

こちらもざっと紹介すると、UC1と呼ばれるインスパイアに搭載れたエンジンは排気量3000ccのJ30Aの一種類のみ。先代と同じJ型なので基本構成は変わっていませんが、VTECからi-VTECに変更されたのが目玉の一つ。i-VTECと言っても私のアコードのように連続可変バルブタイミング機構VTCが追加されたのではなく、負荷の軽い状況でV6の片バンクを休止させて3気筒で運転するというもの。もちろんクランクを回してピストンを往復させているのですからピストンそのものが休止するはずもなく、あくまでもバルブを休止させる可変システムです。多くのVTECエンジンに採用しているセカンダリーバルブ休止型の技術を水平展開させたものとも言えますね。

休止機構を持たせているのは室内側バンクの3気筒で、常に風で冷やされるフロント側バンクは常時燃焼させ、休止中のバンクが冷えすぎてしまうことを嫌った仕様とも言えます。1気筒あたり5個もカムを持ち、吸気のみならず排気の休止も行うというかなり凝った機構に・・・。

一般的なVTEC機構は「串刺しロッカー機構」なるもので、油圧でピンを串刺しにし、ピンの戻しはスプリングで行っています。戻しのレスポンスを重視するが故にスプリングの張力が高く、串刺しにはそれに勝る油圧が必要となり切り替え回転数がどうしても高めになるわけですが、気筒休止となるとむしろ負荷の軽い低回転で行わねばなりません。よって、ピンの串刺しだけでなく戻しも油圧で行うように変更されているのが特徴。油圧ラインの双方で押しと引きを行うことで高精度でレスポンスの良い切り替えを低回転域で可能にしているわけです。

6気筒で3000ccですから、一般的に言われる

「エンジンは1気筒あたり500ccがベンストバランス」というどこかで聞いたような定義に当てはまるJ30Aですが、幼馴染のインスパで感じた第一印象は、とにかくシルキーという印象でした。静かで滑らかでパワフル。且つサウンドもJ型らしい硬質なメカニカルサウンドが残されていました。ただ、J25Aと比べると何もかもが優等生という印象が強く、あの軽く吹け上がる、そして官能的なメカニカルサウンドにはやや及ばないというのが個人的な印象でした。

その後、幼馴染はCP3と呼ばれる3500ccになったインスパイアに乗り換えました。

エンジンはJ35AでVCMという更に進んだ可変シリンダーシステムを採用。3気筒片バンク運転は踏襲ですが、更にもう少し負荷がかかった時は前後各バンク各2気筒の計4気筒で運転するという燃焼振動を考えたらNG的な発想を盛り込んだエンジンです。つまり可変休止機構はリヤバンクに3気筒、フロントバンク1気筒に付くわけです。当然こんなことをすると燃焼間隔が不等になり高級車としてみれば無視できない振動がでてくるので、不等間隔の燃焼振動周波数を打ち消す様、エンジンマウントのアクチュエーターを電子制御で伸縮させています。アクティブコントロールエンジンマウントと呼ばれるもので、これは先代のUC1にも搭載されていました。

排気量が大きなり、ボア×ストロークも89×93とロングストロークなったわけですから、得られるパワーとトルクも280ps・34.9Kgmと強烈。加速もFFサルーンとしてみればバカッ速でこの加速を前輪2輪だけで伝えて大丈夫か?と思ったほどです。

ただ、サウンドと回転フィールに関しては少しケチを付けたくなりました。一言でいえば少々大味・・・。J30Aの様なシルキーな回転フィールが消え少々ザラッとした印象が残るのを感じました。これは私のアコゴンのK24Aにも当てはまりますが、同じエンジンで排気量を大きくするとどうしてもそういう傾向になりがちなのですが、J35Aもまさにそのパターンでした。J35A以外のJ型に乗った事が無ければそうは思わないかもしれませんが、少なくともJ25Aのフィーリングを知っている者だと恐らく排気量拡大の限界を感じるのではないかと思いました。ただ、それがどうした言わんばかりの加速感はありますけどね。

とまぁ、何だかとりとめのない内容になってしまいましたが、今やホンダでV6に乗ろうと思うとレジェンドハイブリッドしかないわけで、世界的に見ても排気量やシリンダー数が減る傾向にありますから、今さらホンダに摩擦損失の大きなV6エンジン搭載車の拡大を望めるはずもありませんね・・。ただ、アコードツアラーにK24AではなくJ25Aが搭載されていたとしたら、もしかしたら中古で次期愛車候補だったかもしれません。私の中であの大きさとなれば車格はアコードとはいえV6の方が合っていた・・・。過去何度も書いてきた話ですが(汗)。

今でもJ25AのメカニカルサウンドとV6の心地よいバイブレーションを思い出すと、背中がゾクゾクってなっちゃうんですよ・・・(~-~;)

ホンダのV6サウンド

ホンダのV6サウンド