このところカラッとした晴れが続いていて過ごしやすい山口です。

今日はダンクを洗おうかと思っていたのですが、午前中は何だかんだと用事が入り、午後は少々頭痛が起こってきて洗車は中止。アコードのヘッドライトの研磨も来週以降に延期です。あ、土曜日は娘の運動会なので代休をとらなきゃ・・・。

というわけで、今日は以前書き溜めしていた懐かしのカタログシリーズをアップしておきます。いつものごとく長めなので、時間に余裕のある時にでも覗いて懐かしんでいってください。

今回はまたホンダに戻りまして、1989年(平成元年)9月に発表されたCB・CC型アコードインスパイア&ビガーでいってみたいと思います。

「一昔前のホンダ車はかっこよかったよね~」

「一昔前のホンダ車はかっこよかったよね~」

私を含めて一昔前のホンダ車を懐かしむホンダファンはとても多いと思いますが、その“一昔前にカッコよかった車”の筆頭にあたるのがこのアコードインスパイアではないでしょうか。スタイリッシュ、スポーティ、気品、話題性。ホンダファンだからというわけではありませんが、褒め言葉としてはこれ以上ないほどのものが当てはまるホンダ車だったように思えます。

開発陣の間では「8等身フォルム」と呼ばれていたこの伸びやかなスタイル。本当にスタイリッシュですよね。

4気筒アコードの兄弟車として同時にデビューしたわけですが、その本家アコードとは見た目も狙いもまるで別の車であることが分かります。

それもそのはず、エンジンが違うだけではなくボディがピラード4ドアハードトップであり、ディメンションもがらりと異なっています。全長は4気筒アコードよりも僅か10mm長いだけですが全高は35mmも低くホイールベースは85mmも長い・・・。それでいてキャビンは小ぶりで室内長はアコードよりも40mm短くまとめられています。

つまり、教科書通り真面目に作られた4気筒アコードに対し、理屈抜きのカッコよさを追及した車であることが分かりますよね。実に伸びやかで、でも端整な面も残した知性を感じるスタイルです。

まるで後輪駆動車のようなサイドシルエットのインスパイア。

「FFミッドシップ・ストレート5」

こんなかっこいいフレーズで登場したわけですが、このサイドシルエットを見ればこんな聞きなれないエンジン搭載方法がどれほどスタイリングに大きく貢献しているかが分かります。「5気筒なんて中途半端」、「フロントミッド積載だと前輪に充分なトラクションがかからない」「メンテ性最悪」・・・。色々と言われたFFミッドシップ・ストレート5ですが、どんなことを言われようがこのサイドシルエットを実現するために採用した機構と思えば、それも説得力あるものだと感じます。もしこれが、フロントオーバーハングの長い普通のFFでデビューしていたら、インスパイアの魅力は半減していたでしょうね。

FFミッドシップのからくりは後述いたします・・・

本来ホンダはメッキの使い方がヘタクソだと私は思っているのですが、このインスパイアだけは別。キラキラと輝くマルチリフレクターレンズのヘッドライトとフォグランプのおかげもあって、メッキは最小限の使い方でありながらとても高級感ある顔つきになってます。

とにかくインスパイアの顔は知的でかっこいいですね。

当時のホンダ車としては珍しかった水平基調のボンネットフード。もともとボンネットが低いので水平基調でも横長で薄いヘッドランプがバランスよく収まっていますね。

一昔前のマルチリフレクターレンズのヘッドライトは、カバー表面に横線が入っていて、これがライトに立体感を与えていてカッコよかったですよね。それにリフレクター自体も非常にウルウルした目の細かいデザインで、今のように安っぽくない目をしていました。その代わり暗かったけど・・・

インスパイアが売れた理由の一つに、この上級感あるリヤスタイルもあったと私は思っています。ホンダ車らしくないと言ったら怒られそうですが、ありがちな

「あちゃ~~、やっちゃったね・・・」みたいな失敗感が全くなく、高級感たっぷりでいかにも日本人が好みそうなリヤコンビランプだったと思います。

斜め後ろから見るグリーンハウスがこれまた美しく・・・。

初代レジェンド2ドアHTのように、線の細いイギリスタッチな雰囲気が素敵です。

内装もこれまた当時としては文句なしの造りでした。水平基調のシンプルなデザインでありながら、その中に高級感を凝縮しているといった感じでしょうか。

一般的にはこのクラスだと射出成形で作られるインパネですが、インスパイアはインパネ、コンソール、ドアライニング全てをスラッシュ成形にして同じ艶、シボで管理できるようにしています。ステッチを取り入れるなど、このあたりを含めて4気筒アコードとの質感差は雲泥の差だったと思います。

そしてこのクラスではびっくりの本木目パネルを使ったことも話題になりましたね。写真のインスパイア最上級グレードAX-iには北アメリカ産のミルトルというこげ茶色の原木を使い光沢を出す鏡面処理としています。兄弟車のビガーにはこれよりも少し明るい色のマドローナという原木が使われ、同じく最上級グレードには鏡面処理がなされています。

インスパイアの最上級グレードAX-iのシートはエクセーヌが標準。対するビガーの最上級グレードType-Xには本皮シートが標準。スペシャルティーカーを扱っていたベルノ店専売車だけにシートも格上扱いだったのでしょうか。

AX-iにのみオプション設定されていた本革シート。色使いもシックで、いかにも的な高級感じゃないのがいいですよね。

この当時、高級ジャンルの車のインテリアはドアをあけるとまず色が目に飛び込んでくるものが多かったのですが、インスパイアは色というものを脇役にし木目と室内色のバランスを優先させたそうです。なので室内色はシックなブラウンとグレーの2色。グレーって安っぽくなりがちですが、木目との相性は抜群ですね。

エンジンはG20A。エンジンの話になるとチョイ燃えますので長いです(笑)。

◆160ps/6700rpm

◆19.0Kgm/4000rpm

VTECなどの仕掛けがないシンプルな4バルブSOHCエンジンですが、さすがホンダエンジン、特徴を書こうと思えば多々あります。

何よりも特徴的だったのが「5気筒」という奇数シリンダーエンジンを採用したことです。エンジンのトルク変動振動を考えると、高級車として4気筒の2次振動は厳しいものがある。V6だと滑らかだが機構が複雑で重たいものになる。エンジン単体の重量はもちろん、ミッションを含めたパワートレインの位置からしても前輪にかかる重量負担が過大になりすぎてハンドリングが悪くなります。ならばV6よりも軽い5気筒にし、奇数シリンダーで発する1次偶力振動は内蔵バランサーで対処すればいい。そしてそのエンジンを縦に置いてできるだけ後ろの方に搭載する・・・。

しかし言うは易し行なうは難し。これをFFで具現化するのは至難の業なのは想像にたやすいものがありますが、いかにもホンダらしい発想でこれをクリアしました。これは後述しますね。

さて、同じ2000ccでありながら、4気筒のDOHCエンジンを搭載したアコードSiよりも10馬力高く達成できたのは立派ですが、1気筒あたりの行程容積が4気筒よりも小さくできるのでロッカーアームなどの動弁系の剛性を上げれば高回転化は比較的容易になります。つまり回転数を上げて馬力を得やすくなる・・。

加えてこのエンジン、ボア×ストロークが82×75.6という高級サルーンのエンジンとしては恐ろしいいほどのショートストローク型なのです。おかげでSOHCエンジンなのに最高出力発生回転数が6700rpm。レッドゾーンに至っては7200rpm(笑)。圧縮比もレギュラーガソリンなのに9.7です。DOHCの4気筒アコードSiのレッドゾーンが6700rpmで圧縮比が9.5ですからある意味驚異的なことです。ただ、最大トルク発生回転数は逆にアコードSiよりも1000rpm低い4000rpm。トルクカーブの波を見ると結構デコボコなので、かなり苦労して低速トルクを稼いでいることが伺えます。

上のエンジン透視図を見て一目で分かる特徴となると、エンジンを大きく左側へ(実際は運転席側なので右側へ)傾けて搭載していることでしょう。パッと見、まるでV型エンジンの片側バンクのようです。なぜこれほどエンジンが傾けてあり、なぜ前述のように恐ろしいほどのショートストロークエンジンとなったのか・・・。これも後ほど分かります。

エンジンの振動とバランスについては、実は

こちらや

こちらで分かりやすく書いているのでここではある程度省きますが、このエンジンは1次偶力振動というローリング振動がクランク周りに発生します。イメージとしては自転車の左右ペダルをこぐ時のイメージのすりこぎ運動でしょうか。新体操の紐をクルクル回すイメージでもいいかも。この偶力振動は3気筒や5気筒、それにV型エンジンにも発生します。

この振動を抑えるためにG20Aは1次偶力バランスシャフトを備えています。クランクの回転と反対周りに回転させて偶力をキャンセルさせているんですね。見ての通り、クランクプーリーと同じ歯数のプーリをベルトの裏面を使って逆回転させているのが分かります。

普通のFRであれば、ミッションからそのままプロペラシャフトを伝ってリヤデフへ出力されるわけですが、FFは出力を前へ戻す必要があります。この画像でこの車の最大の特徴を理解された方はかなり機構に詳しい方だと思います・・・。

因みにエンジンを縦置きにしたことで5気筒車は横置きアコードよりもホイールハウスの懐が深くでき、サスペンションの構成部品の多くを4気筒車と別ものしていて、それによってハンドルの切れ角が大きくなっています。これほどホイールベースが伸ばされていながら最小回転半径は4気筒アコードSiと同じ5.5m。立派ですよね。

なかなか見ることの出来ないレア画像を複写したので掲載しておきます。

これは助手席側から前輪に向かって見た画像です。

4気筒アコードのコンパクトな平行3軸式ATと違い、この5気筒は平行2軸式ですが、カウンターシャフトから取り出した出力がミッション左側に見えるエキステンションシャフトによって前輪まで戻されているのが分かりますよね。そして、なんとその先に見えるのがエンジンのクランクケース側面の配されたデフ。そう、ベベルギヤによって出力をここで直交させていたんです。

普通ならドライブシャフトのラインにデフがあってその上にエンジンがありそうなもの。しかし、この画像を見れば一目瞭然ですが、この車はエンジンのクランクケースからドライブシャフトが飛び出している感じ?(笑)。

エンジンを前側から見た断面図。デフがクランクケース左側(助手席側)にあり、運転席側のドライブシャフトが見事にエンジンのクランクケースを貫通しています。

もしこのエンジンが横に35度も傾けられていなかったら・・・。

もしこのエンジンがトルク重視のロングストロークエンジンだったら・・・。

もしドライブシャフトをクランクケース内に貫通させず、真下に走らせていたら・・・。

全てがエンジンの高さと重心を下げるためのものであり、縦型エンジンを前輪で駆動させながらもホンダ車らしい低くワイドなスタイルを実現させるためのものであることが分かりますよね。その苦労は相当のものであったはずです。

因みに、図中①番に「マルチステージ制御インテークマニホールド」と書かれていますが、これは通常の可変吸気マニホールドよりも緻密な制御を行なう4ステージの可変吸気システムでして、アイドリングから2500rpmまでは②のシャッターバルブを閉じて上側のプライマリーポートに吸気を通す。そこから3200rpmまではシャッターを開き、そこから5100rpmまでは再び閉じて、そこからレッドまではまた開く・・・。慣性&共鳴過給効果を効率よく得るために結構複雑なことをしている上に、吸気バルブ手前部分のインマニポート径が一旦絞られているのがまた面白い。ポート内の流速やミキシング作用を高めるそうで、ショートストローク化による副作用を相当苦労して抑えているのが伺えます。

実はこの5気筒車にこそ、4気筒アコードに設定されていた4WSを採用したかったようですが、5気筒車のこの複雑な機構を見ればお分かりの通り、ステアリングギヤボックスから出力シャフトを後ろまで走らせる機械式のホンダ4WSではさすがに無理があって断念したそうです。

さてグレード紹介。

最上級グレードのAX-i。ミッションは4速ATのみ。

伸びやかで美しいスタイルにマッチしている純正アルミホイールのデザインもホンダにしてはいいセンスだったように思います。そして扁平率55%のタイヤの採用もホンダにしてはびっくりでした。

前述の通り、最上級グレードのAX-iにのみ木目は焦げ茶色のミルトルという原木で表面が鏡面処理。エクセーヌのシートが標準で本革はオプションです。クルーズコントロールも唯一標準装備ですが、その他はこれといって高級車ならではの装備を持っているわけではない感じです。

中間グレードのAG-i。価格を考えると、これが一番売れたのかもしれませんね。4速AT以外に5速MTが選べるとのは今じゃ考えられない事です(笑)。

木目はゼブラという原木に格下げとなり鏡面仕上げもなし。それでも本木目であることは間違いなく、かなりコストがかかっているはずです。このAG-iはその後アルミホイールを履いた限定車が出た記憶があります。

廉価グレードのAZ-i。

木目がなくなりシートもモケットじゃなくトリコット。キーレスエントリーやブロンズガラス、フォグランプもなくなり、このクラスとしては少々寂しい装備となります。

さて、それから約2年半後の1992年1月に2.5Lエンジンを搭載した3ナンバーボディのモデルが追加され、それによってグレード編成も見直されました。

その3ナンバーモデルはインスパイアではなくビガーで紹介したいと思います。

因みに、5気筒車の初代はアコードインスパイア&ビガー(型式CB5)で登場しましたが、この3ナンバーモデルからインスパイア&ビガー(型式CC2、及び3ナンバーボディで2000ccエンジン搭載車は型式CC3)という車名になっています。

5ナンバーのビガーよりも80mmワイドになった3ナバーボディのビガー。

私は5ナンバーの時は圧倒的にインスパイアの方が好みでしたが、3ナンバーになってからはビガーの方が好きでした。些細な変更だったはずですがインスパイアの顔がやや大味に感じ、肩幅の広い3ナンバーボディに従来通りの小さなキャビンが乗っている姿を見て、少々ワイルドな印象を持ってしまい逆にビガーの方がそのワイルド感が似合っていたように感じたからです。まぁこれは好みの話ですので・・・・売れたのはやはりインスパイアでしたね。

初期型のビガーの小さすぎるグリルから、少しだけ普通の顔になった感じ?ブラックベゼルになったヘッドライトがかっこよかったんですよね~。

過去何度も話していることですが、私はホンダがフロントミッドシップを捨てたことは大きな間違いだったと思っています。現行レジェンドやインスパにお乗りの方は気を悪くされないでほしいのですが、私はFFで本物感のある高級車のスタイルはできないと思っています。それはエンジンの積載構造上どうしてもフロントオーバーングが長くなってしまい、大衆車のスタイルの延長線上でなんとかスタイリッシュに見せなければならないからです。近年はVノーズが顕著となっているので尚更フロントオーバハングが長く見え、どうしても寸詰まったスタイルに見える・・・。FFミッドシップだったインスパ&ビガーやレジェンドは本当にサイドシルエットが伸びやかでデザインの自由度も広かったと思います。セルシオやクラウン、フーガやスカイラインなどはやはりFRデザインならではの風格があります。結局このクラスって、カタログで色々なうんちくを書いたところで最後はスタイルが高級じゃなきゃダメなんじゃないかと・・・。

次期型のレジェンドも相当大きなボディのようですが、大きく見えないし寸詰まって見える。FRになれないのであれば、FFでFR車のスタイルになればいい。それを求めてこのインスパ&ビガーで8等身フォルムを実現させたのに、それをアッサリと捨てて普通のFFになっちゃって・・・。フロント車軸の位置って、デザイン上で相当大きなカギを握っていると私は思っています。

ホンダが好きなだけに不満を書くと止まらないんですよね・・・(汗)

ビガーは初期型の赤い横長ガーニッシュをやめて独立コンビランプに。こちらのほうが私は好きでした。

最上級グレードである25XSの内装。

この25XSと25Xには、インスパイアの木目よりも明るい色のマドローナという原木が使われていて、表面も鏡面仕上げ。ミルトルもいけどマドローナもいいですよね・・・。

初期型は全面本革シートでしたが、2.5Lモデルからは本革+合皮となりました。これもコストダウンでしょうか。まぁ見た目は分かりませんし、相変わらず品の良い内装だと思いますけどね。

メインである2.5LバージョンのG25A。

◆190ps/6500rpm

◆24.2Kgm/3800rpm

排気量が500ccアップしたのとハイオク仕様になったことで、G20Aよりも30ps、5.2Kgmもアップしています。圧縮比も9.7から10.0にアップしたことも、パワーアップに繋がった要因ですね。

そして面白いのが、通常排気量アップだとストロークをそのまま伸ばす場合が多いのですが、エンジンの高さを抑えるために恐ろしいほど凝った機構を採用したG型だけに、ボアを3mm広げてストロークアップを10.8mmに抑えています。それによりボア×ストロークは85×86.4mm。それでもほぼスクエアエンジン・・・。これを見ると、恐らく最初から2.5Lエンジンを想定して開発されたエンジンだったのでしょうね。

もう一つ、2.0Lに採用されていた1次偶力バランスシャフトが省かれているのが分かります。G20Aではクランクプーリーの斜め上にバランスシャフトプーリーがあり、タイミングベルト裏面で逆回転駆動させていましたが、G25Aはクランクプーリーからダイレクトにカムシャフトプーリーにベルトがかけられています。これは恐らくクランクのカウンターウェイトでバランスをとる方法に変更されたのだと思われます。また、振動対策としてトーショナルダンパー付きクランクプーリーを採用してクランクの捻り振動を抑えているようです。

ではビガーのグレード紹介。

最上級グレードの25XS。外観は他グレードとの違いはないかも・・・。

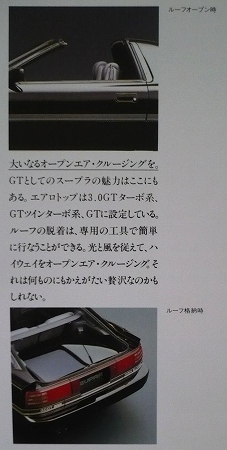

装備的にはかなり充実していて、グレード中唯一両席エアバッグ、両席パワーシート、サンルーフを標準。その他、TCS&ABSやオーディオがDSP、本革シートも標準。木目もマドローナの光沢仕上げです。

スポーティグレードとして用意されたのがこの25S。

唯一トランクスポイラーが標準装備されアルミホイールも専用デザイン。ボルドーレッドパールが似合ってますね。この25Sは隣に住む幼馴染が乗っていたので私もよく運転させてもらいました。トルクフルで私のアコード用K24Aと似たトルク感とエンジンフィールだったように思います。ちょっと濁ったような音質も似てた気が・・・

専用のブラックの内装にボディ同色グリル。木目は艶消しのゼブラ。クルーズコントロールやDSPオーディオなどもちゃんと付いています。

事実上こちらがセカンドグレードっぽい25X。

見た目は25XSと同じです。内装はシートが本革+エクセーヌでパワーシートは運転席のみ。TCS&ABSやクルーズコントロールも標準。木目もマドローナの光沢。買うならこのグレードがいいかな~。

2.5Lの下級グレードである25W。まぁまぁそれなりの装備ではありますが、ホイールキャップな時点でちょっと安っぽいかな。

2000ccエンジンを積んだ3ナンバーボディの20G。意外とこのグレードが一番売れてたりして・・・。唯一5速MTも選択できるグレードです。

不思議なのが、なぜかこのグレードのG20Aエンジンは165ps。5ナバーボディのG20Aエンジンを搭載したType-Wは160ps。吸気と排気の取り回しがワイドボディのおかげで楽になったのでしょうか・・・。

そして最後は5ナンバーボディで2000ccエンジンを搭載したType-W。従来のCB5型ビガーをそのままスライドさせたグレードですね。

3ナンバーボディの20Gよりもこっちの方が装備がいいのは何故・・。キーレスやクルーズコントロール、ランバーサポートなど20Gにない装備が付いてます。

今はシルバーのオデアブに乗っている隣の幼馴染のビガー25S。当時プレリュードに乗ってた私からすれば、めちゃくちゃデカいボディでしたね。その割りに後席が狭い。でもね、やっぱりカッコよかったです。ロングノーズで低くワイドで、エンジンはよく回るしトルクフル。4気筒に近いパンチもあるし6気筒に近い滑らかさもある。まさに4気筒と6気筒の中間的エンジンでした。正直エンジンの完成度と言う面では同時にデビューした4気筒アコードの方が上だった気がしますが、カッコよさに拘って登場したこのインスパイア&ビガーは、私の中ではかなり高得点の車です。

こういった拘りをもって開発された車というのは、多少デキが悪いとこがあってもそれを補う満足感というものが必ずあります。昔はこういうホンダ車が多かったですよね。

「FFミッドシップ」

スタイル抜群。FFミッドのおかげでハンドリングも軽快。長いホイールベースのおかげで直進安定性抜群。縦置きのおかげで回転半径も小さい。懸念されるフロントのトラクションは新しいモーター式のSH-AWDで補えばいいじゃないですか、ホンダさん。

だから、拘りのメカでまたかっこいいやつを出してください!

そんな不満と要望を沿えながら懐かしんだインスパイア&ビガー、いかがだったでしょうか。なかなか4ドアが売れないホンダの中でも珍しく売れたのがこの車。こういうスタイリッシュな4ドアをまた出してほしいですよね。

最後まで読んでくださってありがとうございました。

5ナンバーアコードインスパイア

3ナンバーインスパイア

5ナンバービガー

3ナンバービガー