ここ最近蒸し暑くて梅雨の様なお天気が続いている山口。更に台風も近づいてきているのできっと来週もまた蒸し暑い日が続くかと思われます。

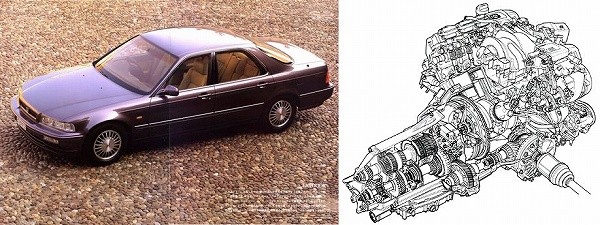

あと800Km弱で21万Kmに到達する私のアコゴンの状況ですが、先日のブログで書いたナビの不調は相変わらずで、その後地図ディスクを入れてなくても起動に時間がかかるようになり、結局ドライブユニット側の基盤部品がおかしい可能性が高くなりました。

アコードは純正ナビのドライブユニットを外して修理に出してしまうとディスプレイ表示がされなくなり、ディスプレイ周辺のスイッチも全く利かなくなります。エアコンはフルオートボタンのみ利きマニュアル操作はNG。オーディオのソース切り替えもステアリングスイッチ頼みとなります。

そして何よりも痛いのがバックカメラ画像が出ないことで、駐車場や家の車庫では久しぶりに勘を働かして停めることになりそうです。

あとは、数ヶ月前頃からハブベアリングの異音なのか、ドライブシャフトのIN側からの異音なのか、それともタイヤの編摩耗からくる共鳴音なのかが分からないのですが、少しウォンウォンという周期的な異音がしてきました。21万Kmですからベアリングやドライブシャフトの異音であっても不思議ではないのですが、以前履いていたLS2000でも似たような音がしていた記憶があり、現在チャイナ製に切り替わったDRBの溝が少なくなってきていて編摩耗も起こして鳴っている可能性も捨てきれません。

そう遠くないうちにタイヤ交換をするつもりなので、そこで一つの判断ができるかなと思っています。

そんなアコゴンですが今日も洗車はせず。台風が近づいていて火・水曜日には雨の予報ですしし・・・。

ただ、画像のように会社の駐車場で泥水をぶっかけられて汚れていたフロントマスクだけは洗い流しました。駐車場内は未舗装なので出来ればゆっくり走行してほしいのですが、残念ながら結構な速度で走る人もいて私の車の前にある水たまりを踏んで画像のようにバッサリ泥水をかけらることがよくあります。

そして今日は久しぶりに奥様のダンクに乗って買い物に出かけたのですが、走らせていてタイヤの空気圧が随分と下がっている感じがしたので空気を入れておきました。

まぁ入るわ入るわ・・・(~-~;)。

加速がかなり軽くなり、転がり抵抗の差を改めて感じました。

ダンクは私のアコードよりも年式が2年先輩の2001年登録車ですが、15年以上経過していながら走行距離が9万Kmちょっとしか走っていないので色々な面でアコードよりも調子がいいです。

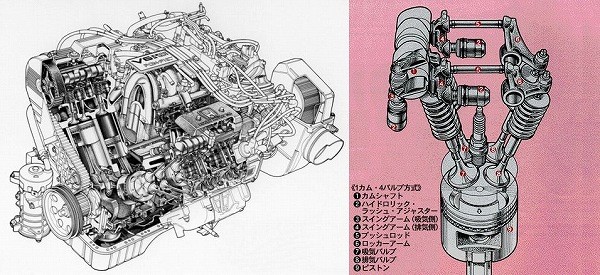

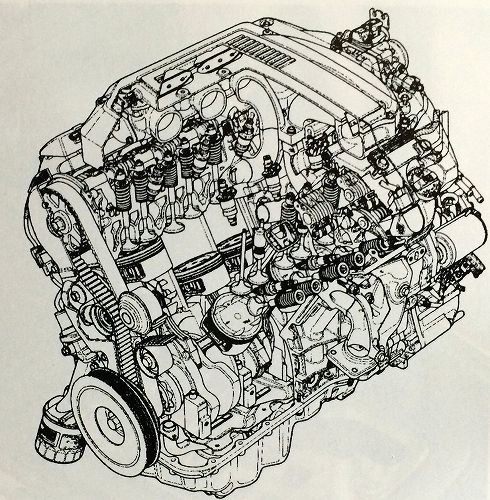

やはりメカの摩耗劣化という面でいえば、年式よりも走行距離の影響が大きいですね。そろそろタイミングベルトの交換時期ですが、この先ダンクとアコードのどちらを乗り続けていくべきかを考えるとお金のかかるメンテナンスの進め方を悩んでしまいます。ダンクのエンジンは今でも滑らかで軽く吹け上がってくれ、すこぶる調子が良いだけに余計にね・・・。

さて、そろそろお題の

“自動化”について。

世の中どんどん自動化が進んでおりますが、本当の意味で役に立っている自動化もあれば、さして有難味を感じない自動化もありますよね。その後者のほうがここ数年とても増えてきているように感じていて、その大きな理由に自動化が飽和状態にある事が挙げられるのではないかと感じています。この様な状況から生まれる自動化というのは歪んだ発想から生まれたものもあり、一体便利なのか不便なのかよく分からない様な自動化にユーザーがとりあえず合わせている・・・そういう状況が結構見受けられるように個人的には感じています。

最近の自動車業界における自動化の話。

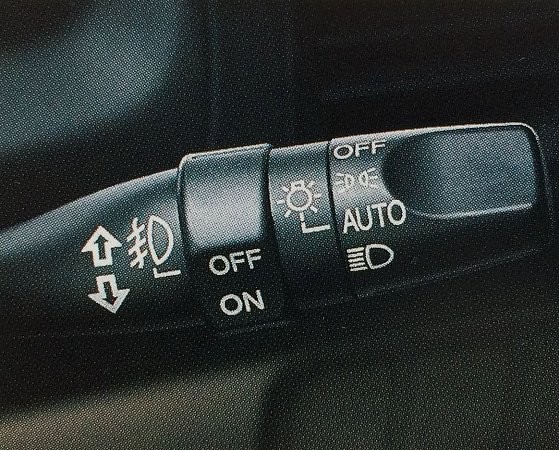

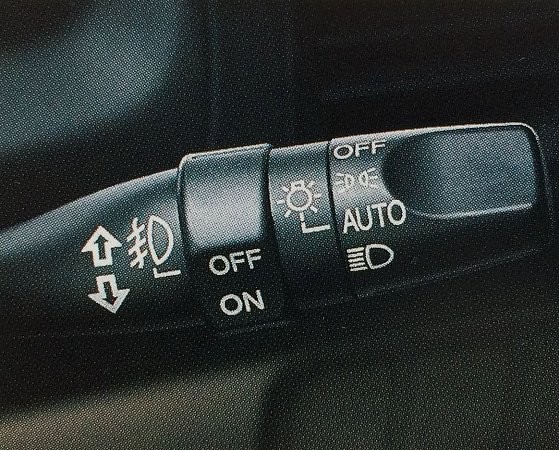

少し前の話ではありますが、2020年以降ヘッドライトの自動点灯が義務化されるニュースをやっていましたよね。ライトを点けようとする意識が働くタイミングは人それぞれなわけで、点灯意識の低いドライバーに対しては非常に有効的な装備となり、私はこの自動化には大賛成です。

ただ、現状同様に任意でAUTOの解除が出来る機構でしょうから、前述のような点灯意識にの低いドライバーがAUTOのモードにしていなければ全く意味の無い機構になりますし、それこそ真っ暗なのにあえてヘッドライトを点けず青いLEDや綺麗なイカリングのみをこれみよがしに点灯して走っている一部のドライバーに対しては無用の長物とも言える装備になってしまう可能性もあります。

そう思うと、せっかくオートライトを強制的に装備しようとするのですから今よりも更に進化させ、例えばAUTOモード以外であっても一定の暗さと車速になれば嫌でもヘッドライトが点灯するようにするなど、多少強制的な制御を盛り込んでもいいのでは?と思ったりもします。もちろん任意で消灯したい時だってあるでしょうから、それは停止時に限るとか車速10Km/h以下に限るとか条件を設けた制御にすれば不満はほぼ解消できそうな気がします。

そして、先週の前半はハイビーム使用云々のニュースが流れてました。

警察庁の調査によると、歩行者が夜間に道路を横断中、車にはねられた昨年1年間の全国の死亡事故625件のうち、96%の車のライトがロービーム状態だったそうで・・・。

※事故625件の中でロービームが597件(95.5%)、ハイビーム9件(1.4%)、補助灯6件(1%)、無灯火13件(2.1%)

この調査結果から警察庁が推し進めようとしたのが、夜間はハイビーム点灯を常態化させましょうということでした。というかメディアがこぞって伝えていた

「そもそも道交法では夜間はハイビームが常灯」ということを私はニュースを見て

「え?!そうだったの?!」って思ってしまったくらいでした(恥)。パトカーだってハイビーム走行してるの見た事ないし、習った記憶がこれっぽっちも・・・(汗)。

でも確かにハイビームを積極的に使うことが安全につながるのは間違いないですね。まぁ私だってこれまでも先が見えづらいなと思った時はハイビームを使用してますから当然ハイビームの有難味は感じておりますが、もう少し意識的にハイビームを使用していく必要性はある気がしています。

ただ、多くの方が同じ意見だと思いますが、対向車や歩行者などの関係からほとんど使用できない事は間違いないわけで、仮に使用できてもすぐにロービームに切り替える必要がある・・・。その煩わしさを思えば終始ロービーム走行したくなるのが当然だしハイビームが基本であることなど忘れて走行してまい、そうなると前述のロービームでの事故率「96%」という数値は当然の結果だと思うわけですよね。

それにこの調査結果の書き方だと、あたかもロービームだから事故をしたという結論に見え、それはちょっと正確な情報じゃないんじゃないの?と思ってしまいます。当然この96%の中にはよそ見の事故が相当数いるはずで、その部分の聞き取り調査は当然しているでしょうけど恐らく正確な回答を得ることは不可能に感じます

。「スマホ見てました」、「テレビ見てました」、と正直に伝えるドライバーが一体どれだけいるのか・・・。

「前は見てたけど、気付くのが遅れた」「ちょっとだけよそ見してしまっていた」と言えば印象は随分とマシなものになりますから。

ま、この調査結果の数字はそれほど真に受ける数字ではないと思うので別にいいんです。

私が問題と思ったのは、こういった状況に対し未完成とも思える自動化で対処しようとしているメーカーの姿勢のほうです。

現在すでに対向車の光りをカメラで感知してハイビームとロービームを自動で切り替える技術はいくつかの車に採用されていますよね。更に対向車のいる部分のみハイビームがカットされ、しかも対向車の動きと連動する高度な制御をするものも存在します。

この技術自体は素晴らしいものだと思いますし今後更に高精度な制御が進んでいくものと思われますが、そもそもこの手の技術は対向車の光りを感知してアクションを起こす機構ですからその切り替えタイミングが重要になります。そして私だけじゃなくきっと多くの方も思われているであろう最大の心配点が

歩行者や自転車への眩しさの配慮が恐らく全く無視されているであろうという点。

「安全には代えられない」

「事故が減るのであれば歩行者にも多少の犠牲は必要」

「そもそもその歩行者を早期発見するためのハイビームだろ」

そんな考えが出てきそうでこれをテーマにすると不毛の論争に発展しそうですが、私個人としてはかなり理不尽な考え方に感じます。

今や、ロービームなのにハイビーム並に光軸の高い車が沢山走っている事はきっと多くの方が感じておられると思います。D社のLED搭載の軽自動車を筆頭にね。

この手の車は歩行者の立場からすると、状況によっては横断歩道じゃなくて普通に歩道を歩いててもずっと眩しいんです。それこそ凸レンズの光りの分解によって発せられるあの青紫色の光はハロゲンのハイビームなんかよりも遥かに眩しいし視界が潰される事も多々。D社のLED車の後ろを車で走っているとよく分かりますが、まぁとてもロービームとは思えないほど左上を高く照らし、更に照射距離も相当遠くまで照らしている事も分かります。羨ましくもあり、しかしこの上にハイビームにさらされたんじゃ歩行者はたまったもんじゃないなと同情してしまうことも多いです。

おっと、D社の車の事が言いたかったわけじゃないんです。それほど最新の車のライトは性能が高くなっているわけで、ハイビームを強制的に自動化させるのであれば、歩行者を考慮した高度な制御を行えるものにしてから実用化に踏み切るべきと私は感じています。

今の新型車ってカメラ搭載が大好きですよね。試験だってカメラだらけのセンサーだらけで行ってますよね。

だったら歩行者や自転車をも認識できる高性能なカメラやセンサーを搭載し、認識したら即ハイビームからロービームに切り替わり、音声で「この先歩行者がいます」とか、警告灯で存在を知らせるとか、歩行者を犠牲にせず更に一歩進んだ状態にしてから実用化させてほしいです。

もちろん対向車への配慮も更に上を目指してほしい。対向車の光りを感知してロービームに切り替えるなんて、今から世に出す技術としてはもはや時代遅れに思えます。壁に照らされる反射光など、僅かな光でも光の動きなどでそれが対向車の光りだと判断し事前にロービームに落とす・・・、トヨタのAHSやマツダのALHなどの制御の難しさを思えば、こういった制御だって不可能じゃない気がします。

対向車が現れる前に光の乱反射を見てロービームに切り替える操作や歩行者がいたらすぐにロービームに切り替える操作。これらは現在人間が相手を思いやる気遣いから手動で行っています。そしてこういう気遣いによって世の中の秩序が保たれている事も事実だと思います。例え短時間であっても、未完成な自動化のせいで対向車のハイビームにさらされる時間が“塵も積もれば”的に増え不快な思いをしなきゃいけないなんて、まさに現代の技術に見られる

「不便の便利」な自動化です。

歩行者が眩しそうにしているのが分かっていながら

「歩行者のための安全装備だから仕方がない」といってこの自動制御に従い続ける事ができるドライバーが果たしてどれだけいるのかも疑問ですし、それを割り切って出来るとすれば、きつい言い方ではありますが雨の日の水たまりに気付かずに歩行者へ水をかけてしまう事よりもモラルに欠けた行為だと私は感じます。

歩行者の安全のためという大義名分によって犠牲を許す自動化を今この時点でどんどん採用する方がいいのか、それともこういった問題点が解決できてから実用化させるほうがいいのか、これは人それぞれ考えが違って答えは出せないと思いますが、急ぐのであれば後者を選んで別の視点で事故の減らし方を考えることだってできるかもしれません。

例えば冒頭で懐疑的な思いで書いた96%という数値。現在スマホをチラチラ見ながら運転してると思われるドライバーは街中でも相当見かけます。そんな人は夜間だって見てないとは限りません。だったらスマホや携帯は車を走らせているとディスプレイが表示されないようにするとか、本気で対策しようと思えば業界の枠を越えて連携を取れば不可能じゃないと思いますし、これをすることで96%は相当下がるのではと思っています。

更に走行中のテレビ映像を絶対に映せない方法を取ることもかなり有効的かもしれません。本当は走行中に映像は出せないはずですが、簡単に改造して映せるのが現状です(私の車も前オーナーさんによって改造済みだった)。

そして歩行者側にだって防衛意識が必要だと思います。散歩やウォーキング時には必ず反射帯を義務付けるとか、歩行者はキーホルダー並に小さな物でもいいから必ず反射板を携行する義務を負わすとか。ハイビーム攻撃が嫌なら小さな反射板の携行くらいはさせるべきです。実際、上下真っ黒な服装でジョギングしてる方をよく見かけますが、私がその立場なら絶対にそんな服着て夜は歩きたくない。轢いてくれと言っているようなもんです。歩行者にも事故を防ぐための義務を負わせる時代に突入しているのではないでしょうか。

今や人々は本質的なものを求めていく傾向があるのに、こういった自動化は表向き「安全」、でも実はメーカーの単なる技術アピール、そして新技術導入による新車売り上げ効果など政治的なものも透けて見えるように思え、究極は自動運転がそれですが、正直安全を求めて行きついた結果がそれだとは到底思えません。確かに居眠り運転のサポートにはなるでしょうけど、今度こそ本当にスマホをガッツリ見ながら運転だって可能になるし、意図しない使い方をする人間は必ず出てくるのです。

技術の進歩は必要だし、企業が世界と戦っていくためにも無駄と思えることにも挑戦することは多々あるでしょう。メーカーだって利益が大切ですし、どこよりも早く市販化させてリードしたい。例えそれが80%程度のデキだと分かっていても・・・。もちろん分かります。

しかし、これだけ世の中自動化が溢れかえり、人々はより本質的なものを求めるようになってきているわけだし、更に今の自動化は昔と違って人の命に直結したものが増えているだけに、「やっちゃえ○○」みたないな軽いノリのCMで安全を謳う事に凄く違和感を感じるんですよね・・・。まぁこれは私だけかもしれませんが・・・。

自動化の裏に犠牲がある物があるとすれば、それは購入した者自身にだけ犠牲がふりかかり、それを納得した上で購入すればいい。

他者に犠牲がふりかかるもの。これは昔の様に「世界初」、「日本初」をしきりに謳いたがった昭和の考え方以下のレベルだと思います。

安全を謳うものには犠牲が極限まで低減されたものだけを市販化させ、更には絶対に道を外した使い方がされぬようメーカーは作りっぱなし・売りっぱなしにせず、継続的に改善させてユーザーに本質的なものを見失わせないようリードしていってほしい・・・、そう強く願います。

いやぁ、今回のテーマは重たかった・・・(~-~;)