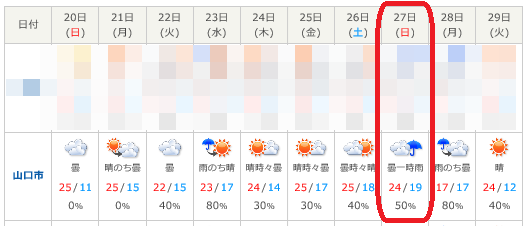

昨日の日曜日の天気は数日前の雨予報から大きく変わって晴れでした。おかげでいくつかの屋外仕事がはかどり大助かりでしたけど。

いつも通り朝から資源ゴミを出したりボイラーの灯油を注ぎに行ったりしましたが、この日はアコードを出さずにダンクで出かけました。

ガススタで灯油を注いだついでにガソリンも注いでおきましたが、トリップメーターを動かしてオドを見てみたら、いつのまにか10万Kmを超えていました・・・・(汗)。

普段乗らないからキリ番ゲットも何もないのですが・・・

それにしてもガソリンの価格が猛烈に高くなってますね。ハイオクだと156円とかなので、さすがに満タンにすると堪えます。つい最近先物取引価格が暴落したというニュースを見ましたが、果たしてこの先安くなってくれるのでしょうか。

さて、先月4月に7回目の車検を通してもらい、更につい先日には24万Kmに到達して現在私を未知の領域へ導いてくれている我が相棒君ですが、先月の車検時にフロントブレーキパッドが残り3mmしかない事を指摘されていながら車検金額が高かったこともありとりあえず交換は見合わせていました。しかし、数週間前からパッドの摩耗限界を教えてくれるインジケーターの接触音らしき金属音がし始め、梅雨に入ったらもう真夏まで交換できないかもしれないので、天気の良かった昨日交換しておきました。

いつもであればディーラーに持ちこんで交換してもらうわけですが、今回ついにジャッキスタンド(ウマ)を買って自分で交換することにしました。以前からブレーキパッドの交換はディーラーで幼馴染が交換するのをいつも横で見ていて意外と簡単なんだなぁと思っていたのですが、自宅で交換するにはフロアジャッキとウマが無ければどうにもならず・・・。

その後、実家で暮らし始めてからフロアジャッキが倉庫に眠っているのを発見し、更にウマというものが手頃な価格で売っている事も知り、それだったらウマを買って自分で交換する方が確実に安上がりですから、今回道具を揃え自分で交換することにしたわけです。

因みに前回フロントのパッドを交換したのが2011年の1月で、その時の走行距離がちょうど110,000Km!

つまり、

年月にして7年ちょっと、距離だと13万Km走って今回の交換・・・

毎日通勤で50kmちょっと走っておりますが、恐ろしいほどブレーキを踏んでませんね(笑)。

ついでに書くと、24万Km走行現在までローターも交換した事がありません(爆)。

さすがに摩耗してるようですが、車検はすんなり通りました・・・

さて、今回の作業に備えネットで買い揃えたものがこれ。

・ホンダ純正(HAMP) フロント用ブレーキパッド …4,500円

・ジャッキスタンド2個入り …2,600円

・ディスクパッドグリス …300円

・パーツクリーナー …200円

・輪留め …600円

・対辺14mmソケット(差し込み角12.7mm) …600円

※端数は全て四捨五入

◆合計 8,600円

参考までに、

前回ディーラーでフロントブレーキパッドを交換してもらった時の金額が

・純正パッド代 …11,000円

・工賃 …6,000円

※端数は全て四捨五入

◆合計 17,000円

なんと、ディーラー交換のほぼ半額でブレーキパッド + 作業道具類が買えちゃいます。

当然次回からはパッド代だけでOK♪

その他の工具類は全て持っているもので作業できるため買っていませんが、必要なものは

・フロアジャッキ

・対辺14mmと12mmのメガネレンチ

・対辺19mmのスパナ

・小さめのバール、又はぶっといマイナスドライバー

フロアジャッキの価格を調べてみましたが、2tジャッキならこれらを全て買ったとしても充分差額内で収まりそうです。

ジャッキもウマもこんなに安いとは知らなかった・・・

さて、私はいつもこの手のメンテ作業は整備手帳を使わずブログのほうに書き残しているため、毎回写真をベタベタ貼りつけて長いブログとなっておりますが、どなたかの参考になればと思い今回も割りと詳しく書き残しておきます。

まずは車のサイドブレーキをかけ、安全の意味で後輪に輪留めを。

これまでタイヤ交換時はフロア両サイドのジャッキポイントにジャッキをかけて一輪ずつ交換し輪留めもブロックを代用していましたが、輪留めが予想以上に安かったのでついでに買っておきました。

ちょっとした木材買うよりも安いじゃん・・・

CMアコードワゴンのフロント底面のジャッキポイントはここ。

参考までに、私のアコードは15~20mm程度車高が下がるホンダアクセスのブラッキー装着車ですが、ホームセンターで売っている一般的なフロアジャッキでギリギリのクリアランスでした。

フロント底面のジャッキポイントはドア下のジャッキポイントと違って平面的な形状なので、硬めのゴム板と滑りとめシートを併用してジャッキの皿に敷きました。

ジャッキで少しだけ車体を浮かせて両輪のホイールナットを軽く緩めておくのは通常のタイヤ交換時と同じ。

タイヤが浮くところまでグイグイ浮かせ

フロアサイドのジャッキポイントとウマの受け面の位置が合うよう微調整しながらゆっくり車両を落とします。

このウマの高さ調整は、ピン穴を使う3か所とピン穴を使わずに最低まで下げた1か所の合計4段階で行えますが、私の持っているジャッキはストロークが短いためウマは一番低いところで使いました。

それと参考までに、ホンダ車のドア下のジャッキポイントはジャッキ受け面にダイレクトで載せられる強固な作りになっているので問題ありませんが、他メーカーの車はここに直接荷重をかけられない場合が多いので別途アダプターが必要になります。

左右のタイヤを外し、パッド交換がしやすい様ローターをこっちに向けておきます(もちろんイグニッションをONにしないとロックして回りませんので)。

ここでエンジンルームをあけて、ブレーキフルードの充填量を確認しておきました。

見れば、しっかりMAXレベルまでありました。そりゃそうです、4月の車検でフルードを全量交換しましたから。

となると、僅か3mm程度しかないパッドから内外左右4枚とも分厚い新品に交換すれば、フルードは確実にオーバーフローしそうな気がします。前もってある程度の量を抜き取っておくべきか迷いましたが、まずは片輪だけ交換してどのくらいフルードが戻ってくるのかを確認することにしました。

万が一溢れてこぼれた時の事を考えてウエスを周囲に巻いておきます。

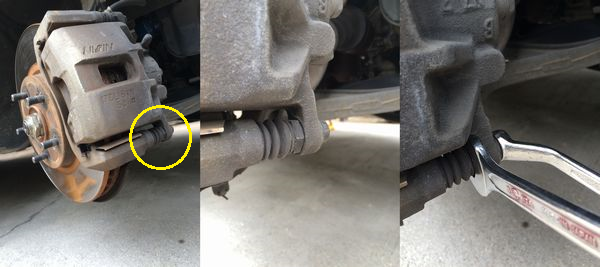

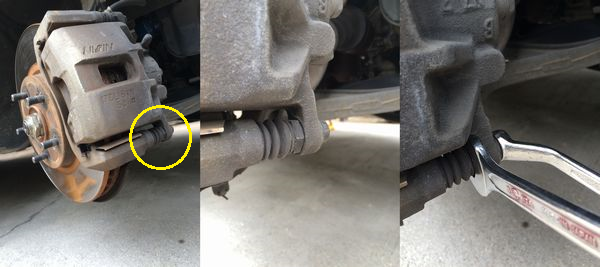

フロントのパッドを取り外す場合、キャリパーの下側のM10ボルト1本を外すだけでOK。

その時、対辺14mmのメガネレンチ1本だけでも外せますが、幼馴染(ホンダの工場長)はいつも反対側の19mmのプレートナットにもスパナをかけて緩めていたので、私も彼の作業内容を見習ってスパナをかけました。ただ、構造的にスパナは不要にも思えましたけどね・・・。

ブレーキホースを固定しているボルトも外しておきます。対辺12mmのメガネで。

キャリパーを上に持ちあげればピストンやパッドが見えてきますが、ここで一つ注意を。

私のアコードは2016年の車検で前後のキャリパーをごっそり交換し、同時にホース類も新品に交換しているのでホースの破損はあまり心配しなくていいと思いますが、ホースを交換したことがない古めの車でキャリパーを完全に上げてしまうと赤矢印のようにブレーキホースが大きく湾曲するため亀裂が入る場合があるかもしれません。

また、キャリパーの回転軸にあたる黄矢印の蛇腹もこのように捻じれるため、長い時間この状態のまま放置すると亀裂が入るかもしれません。

そういう心配がある場合、パッドを取り外すのに必要なぶんだけ持ち上げてパッドを取り外し、すぐにキャリパーを下げる・・・という作業方法がいいかもしれませんが、片手で外すようになるので慣れが必要かも?

キャリパーの内側にはこのようにブレーキピストンがありますが、パッド交換の際は必ずピストン外周に錆が無いか、そしてダストブーツが裂けていないかを確認しておいた方がいいと思います。

というのは、このあとピストンを押し戻す作業をするのですが、錆びたピストンをそのまま戻すとダストブーツとの気密性が保てずゴミや水分が入りやすくなりブーツにも傷が入りやくなります。そして何よりも、ダストブーツの奥に隠れているピストンシールにも同じ事が起こり、そうなるとこのシールの変形作用によって行えているブレーキの戻し動作(ブレーキは踏むときはフルードの圧で押しているが、戻しはシールの捻じれ作用で戻している)というものがスムーズにできなくなってしまい、ブレーキの引きずり現象が起こりやすくなるでしょうし、シールに傷が入ればフルード漏れも起こってきます。

錆が酷い場合は、早めにディーラーへ相談した方がいいでしょうね。

それにしても、さすが残りの少ないパッドを押していただけあってピストンがガッツリ出てますね。

因みに2016年の車検ではリヤのピストンに錆が見つかりまして、その際ピストン交換を余儀なくされたためこの4月の車検ではフロントのピストンも交換する事になるだろうと覚悟していたのですが、ラッキーなことに無交換ですみました。中は錆びてますが外は大丈夫ですね。

とりあえず外側のパッドだけを取り外し、この時点でピストンを戻しておくことに。

そのために、一旦キャリパーを閉じて固定ボルトも手締めで最後まで締めておきます。

ピストンの押し戻しの方法は専用工具を使ったりCクランプを使ったり、あとはウォーターポンププライヤーを使うなど色々あるようですが、私はキャリパーを閉じてテコの原理を使った方法で戻す事に。

使った道具は小さめのバール。

ぶっといマイナスドライバーでもOKだと思いますが、その場合曲がらないよう注意ですね。

バールの先端を養生し、キャリパーのこの穴から先を突っ込んでキャリパーを手前側に引っ張ります(ローターを奥側へゆっくり強く押すイメージで)。そうすることで向こう側にあるピストンが内側のパッドに押されて引っ込んでくれる、というものです。パッドがピストンを押すので傷も入りませんしね。

因みにローターの材質は一般的には鋳鉄なので通常のSS材よりも硬く傷がつきにくいのですが、それでも焼きの入ったバールなので一応先端は養生しておきました。

覗き窓から内側パッドとピストンのクリアランスを確認。そこそこ戻ってますよね。

※実はここまで戻れば大丈夫と思ったのですが、のちに新品パッドを入れてキャリパーを下げたら嵌らず、更にピストンを戻しました。

ここでフルードの液面を確認。結構戻ってますが、溢れるほどではありませんでした。

内側のパッドも取り外します。

ローターの摩耗はこんな感じ。24万Kmも走りながら未だに無交換ですから、到底美しい摩耗状況ではありません。何よりも摩耗面とそうでない面の段差がかなり大きいですね。

これを見ると容易に想像できると思いますが、この段付きの中にパッドがピッタリ嵌って擦れるのですから、摩耗の激しいローターの場合特にこの段差部分にあたるパッドの面を取っておかないとキーキー音が鳴ってしまいますね。

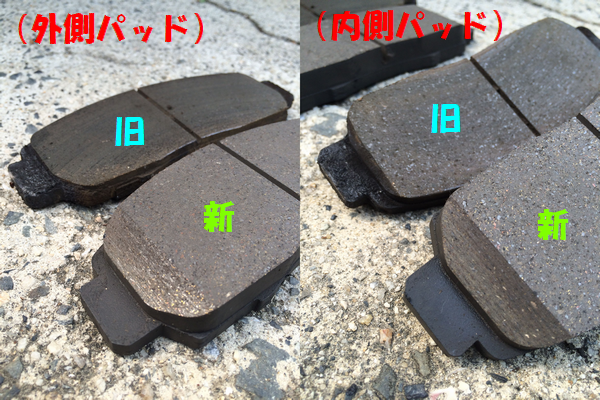

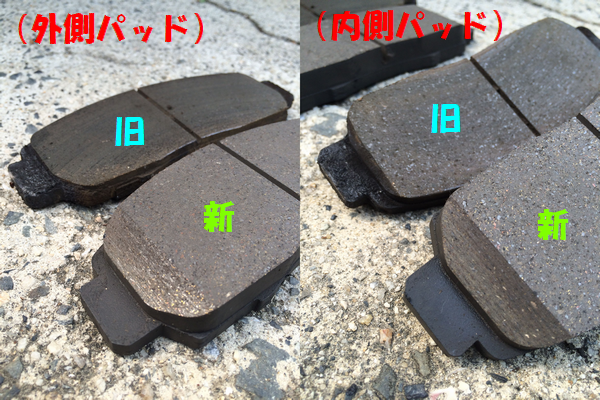

さて、取り外した内外の両パッド。よくもまぁ13万Kmも使えたもんです。

パッドは均一に摩耗していましたが、ローターを外側から挟むよう固定されているキャリパーの構造上、力学的にどうしてもローターの外周側(キャリパーの開いていない方側)ほど強い力で挟めるので、老朽化したキャリパーだと徐々に口が開いてきてパッドも上下で摩耗具合が変わってきます。極端に上下の摩耗が違う場合はキャリパーが開きすぎているので交換した方がいいと思います。

外したパッドから鳴き止めのシム(金具)を取り外しパーツクリーナーで掃除します。私の車には、内側のパッドに2枚、外側のパッドに1枚のパッドシムが取り付けてありました。

参考までに、掃除前のパッドのバックプレート側の写真を。

内側のパッドシムはピストンに直接押されるのに対し、外側のパッドシムは反力によってキャリパーで押されるので当然汚れの跡が違います。新品パッドへの再装着の際はアタリ面の馴染み等を考慮して内外が逆にならないようにした方がいいと思います。

そしてこれが今回買ったホンダ純正(HAMP)の新品パッド。

外側用のパッド(右の二つ)は左右共通品ですが、内側用のパッド(左の二つ)は摩耗限界を鳴きで知らせるインジケーター(金具)が付いているので左右勝手違いとなり刻印されている品番も異なっています。再装着の際は嵌め間違えないように。

こちらも参考として、新旧の厚さの違いを(笑)

新品時はパッド前後面にテーパがついてますが、上下面はエッジがついたままなので鳴き防止で面取りをしておいたほうがいいと思います。

それと、今回は純正パッドから純正パッドへの交換なのでパッド面の寸法は新旧同じだと思いますが、社外品への交換だと大きさが違う場合があるので、特にサイズが大きくなるものだとローターの摩耗段差を考慮して面取りを大きめにした方がいいでしょうね。

新旧を比べて思うのは、摩耗してくると前後の面取りもなくなり、余計に鳴きが発生しやすい状況になるのがよく分かりますね。内側パッドはかろうじて面取りが残ってますが、外側は全く面取りが残っていませんでした。つまり、傾向として外側のパッドの方が摩耗が早いという事ですね。

パッド裏面(バックプレート)とシムの接触面、そしてシムの折れ曲がった部分に鳴き止め用のパッドグリスを塗り、パッドにシムを取り付けます。

更に、外側パッドはシムとキャリパーの接触面、内側パッドはシムとピストンの接触面に、同じくグリスを塗っておきます。

当たり前ですが、間違ってもパッド制動面には塗らないこと。

そして新品パッドを装着。間違ってもグリス面をローター側にして嵌めこまないこと(笑)。

あとはキャリパーをおろして、対辺14mmのメガネと対辺19mmのスパナを使って下側のボルトを固定して片側は終了・・・

と、ホンダのサービスマンの作業を見ているとそうなるわけですが、本来ここのボルトは指定の締め付けトルクで締める方が安全ですね。ただ、私は過去ホンダでここをトルクレンチで締めるのを見た事がない(笑)。コンコンコンと叩いて締め込んで終わりでした。

で、ちょっと気になってここの指定締め付けトルクがいくらなのかを調べたのですが、なかなか見つからない中なんとアコードのここのサービスマニュアルを掲載してくださっている方がおられてまして、それによると指定値は49N・mとのことでした。

因みにこんなことをする人はいないと思いますが、自動車に使われているボルト類で主にブレーキやエンジンなど車体関係に使われているボルト類は一般的なネジと強度が違うので、ホームセンターなどで買ったネジを流用するのはご法度です。

私たちが割と使う事が多い一般的なネジは主にSS材(圧延鋼材)が使われていますが、自動車車体関係はSCrとかSCMなどクロム鋼やクロムモリブデン鋼鋼材など強度の高いものが使われているので、求められる締め付けトルクも当然大きい数値になってきます。

そして、例えばこのキャリパーのM10ネジも一般的なものだとネジ山ピッチが1.5mmなのに対し1.0mmピッチのものが使われているので、そもそも汎用ボルトはねじ込めません。

ということで、一応トルクレンチで49N・mで締め込んでみました。

その上で、感覚を知りたかったのでメガネでコンコンと叩いてみたのですが、予想以上に締め込まれているという印象でした。

さて、片側終了時点でフルードの確認。

先ほど書きましたが、実は一回目に行ったピストンの戻しだけではパッドが嵌らず再度ピストンを戻したのですが、その時点で溢れそうだったのでスポイドで少し抜き取って再度ピストンを押したのですが、それでもまたここまで戻ってきていました。

ここで一旦ブレーキを何度か踏んでピストンを押し出し、液面がどこまで下がるかを確認・・・。

49歳のオッサンの美脚画像をお許しを・・・

しかし、液面レベルはほとんど変わらず・・・。反対側の交換で確実に溢れるのが分かったので、それを見込んでまた吸い取りました。

さて、反対側のパッド交換作業も同様に済ませ、タイヤを装着してナットを仮締めしたら、フロアジャッキで一旦持ち上げます。

ウマを抜いてゆっくり車体を降ろし、タイヤがある程度着地したところでホイールナットをトルクレンチで本締め。その後完全に着地させフロアジャッキを抜きます。

こんなゴムでもちゃんと機能してくれて助かりました。最初から分厚いゴムの方がいいのですが、金額が高い上に自分で丸くカットできないもので・・・・

最後にもう一度ブレーキをポンピングしてフルードの量を確認。やはり上面ギリギリだったので吸い取ってMAXラインになるよう調整し、蓋をしっかり閉めて完了。

最終的にフルードはこれだけの量を吸い取りました。正直予想以上でした。まぁ、残り3mmからの交換ですからね(汗)

この廃フルードは下水道には流せないので、パッドシムを拭いたウエスに染み込ませ、燃えるごみと一緒に捨てました。

忘れちゃいけないのが輪留めを外すこと。これ、意外と忘れそうですよね。

そして、エンジンをかけてから再度ポンピング。これをしても走り始めの最初の踏み代が大きく感じるので要注意です。

安全確認のため、夕方散髪ついでに試走してきました。もちろんブレーキがちゃんと効くか走り始めは慎重に。鳴きも消えてブレーキタッチのフィーリングも格段によくなりました。

さてと、あとはローターですね・・・

いつまで持ってくれるのか分かりませんが、さすがに30万Kmまで持つことはないでしょう(笑)

そこまで乗るんかい?!って言われそうですが、多分乗りますので・・・

長いブログを最後まで読んでくださりありがとうございました。