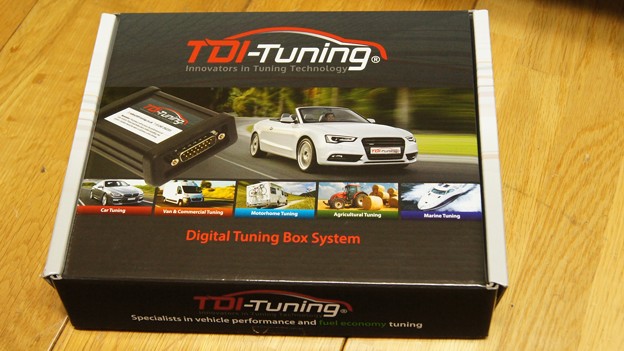

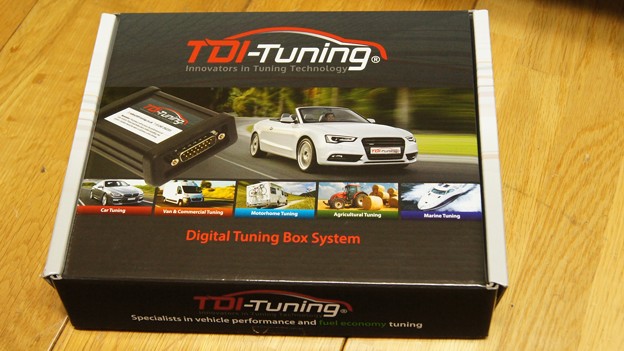

お友達の「ハム好きのtomo」さんのBlog等で書かれている、サブコン、TDI-TuningのCRTD2 DIESELTUNING BOXを試してみた。(私は少し安価なシングルチャンネルの物ですが、「ハム好きのtomo」さんのはツインチャンネルのはず。)

実はこの前に書いた愛車紹介のパーツレビューに書いたPIVOT 3-drive FLAT も、もとは「ハム好きのtomo」さんのblogでこれは良いかな~、と思った物だったのです。

PIVOT 3-drive FLAT の注意書きにはサブコンと同時使用はできません」といった但し書きもあったのですが、「ハム好きのtomo」さんのblogでは相性も良いと書かれてあったので、迷わずに両方を試してみることにしたのです・・・。

パーツレビューにも書いた通りですが、昔1600ccのトレノに乗っていた時に、友人のレビンが2TGのエンジンを2000ccにボアアップとストロークアップの両方を行ったので、乗せてもらった時の違いとそっくりな感じがしました・・・・。

太いトルクとパワーで加速してゆくときの感じがよく似ていたのです。タイムもきっとよく似たタイムではないかと感じるほどでした。

ツインチャンネルのサブコンと比較するにはもう一台買って試すほかありませんが、私は少し安価なシングルチャンネルなので、ツインチャンネルのサブコンを付けた車を交互に乗り比べないと判らないですが、HPでは、ツインチャンネルのほうはブーストの情報も使っているのでタイムラグが少なく、よりトルクもパワーも出るとありますが、パワー差で5psだそうです。

この、CRTD2 DIESELTUNING BOXというサブコンとPIVOT 3-drive FLAT というスロットルコントローラーを取り付けても、省燃費方向へ設定チューニングすれば、ノーマルデミオより省燃費が可能になりますから、さらなる低燃費車になってゆきます。

またパフォーマンスアップの方向へ設定チューンすれば、1.5リットルクリーンターボディーゼルのポテンシャルを開放することができます。

私が開放すると書いたのは、6MTのことですが、MAZDAはリッター30kmという数字にこだわり、燃料タンクを小型にして、積載できる燃料の重さも減らし、6速ミッションでは、歯車のモジュールをワンランク下げてまでギアとシャフトを小さな軽量なものにしてミッション全体の軽量化まで行いました。

そこまでしてリッター30kmという数字にこだわり、燃費試験の台上で、30km/リットルを実際に達成したわけですが、確かに私も条件が良ければ30km/Lは出ていましたから、それに嘘はありませんが、デミオディーゼル6MTのメーカーの基本チューニングは省燃費側に大きく傾いたものになってしましました。

これがひと昔前なら、パワフルなホットバージョンを6MTにしてリリースするということも考えられたかもしれませんが、残念ながらデミオは燃費で戦うBセグメントカーであるため、とにかくハイブリッドカーのアクア、フィットハイブリッドと戦えるスペックがどうしても…どうしても必要だったというわけです。

燃費の良さは確かに有り難いもので、私など納車からこれまでの実用平均燃費で28kmを超えているのですからアクアやフィットを凌駕しているいっても良いでしょう。実際の燃料単価あたりの燃費をガソリンベースでアクアやフィットと同じ土俵に上げれば、私のデミオディーゼル6MTは、ガソリン1リッターの費用あたり走行距離では36kmを超えているのですから、そこでのMAZDAの目論見は成功していると言ってもよいと思うのです。

しかしながら、マニュアルトランスミッション車を運動性のためのスポーツタイプに作ったわけではないのは、減らされた最大トルクや、燃料タンクの容積だけから気づくわけではありません。ミッションのギアレシオは、スポーツライクなクロスレシオではないし、ファイナル比も燃費のために小さなものになっていて、およそスポーティーな車づくりとはお世辞でも言えない車でした。

当然ECUも燃費最優先の設定と言わざるを得ないわけです。

私はそのMAZDAの選んだ戦略は、いたしかたないものとして許そうと思うけれど、自己責任でデミオディーゼルの1.5リッターエンジンの持つ本来のポテンシャルを解放させたいと思ったわけです。

自己責任ですから、何らかの法律などを当てれば抵触してしまう部分も有るかもしれないのですが、それは自分が責任を負うということで良いと思っています。MAZDAさんや、TDIさんに責任を転嫁しないのです。

そうして、燃費試験では30km/Lが出しづらいどころか25km/Lも出ないかもしれない様なECUの設定を許容すれば、パフォーマンスは相当上がると思えたし、実際サブコンの取り付けの効果を書いた記事などを見ると15%程度は確実にパワーは上がると判りました。

実際に取り付けて、徐々にパフォーマンスアップ方向にセットして行き、全開時のパフォーマンスを確かめてみると、それは真に劇的なものだったのです。

新型のツインチャンネル品はもう少し良いとのことですが、私はこれで充分と感じました。

確かに、その差5psは、サーキット等でタイムを出しに行くなら欲しくなるところですが、トルクもパワーも使い方次第ですから・・・、多少のところなら腕でカバー出来ると思います・・・・笑。

最初に書いた通り、1600ccの車をさらに軽くした上で、エンジンだけ2000ccのチューンエンジンに乗せ換えた感じ、エンジンの重量も変わらず、トルクとパワーが3割近く増えたと言えばぴったりです。

シングルチャンネルはツインチャンネルよりも少しタイムラグが大きいそうですから…よりドッカンターボ風でしょうか?私としてはそのほうがむしろ楽しいですし、たぶんワインディングロードを速く走るときなど3000rpm以下になることはないと思うので、低回転域からいきなりフルスロットルにするようなことは私にはあり得ない事なので、おそらく問題視すべきレベルのタイムラグは感じられないと予想しています・・・・笑。

コスパは凄いでしょう・・・。40年ほど前に、このようなパフォーマンスを得るためには、どれくらいの費用が掛かったか?物価の平均的な上昇を考慮しない、単純な額としてみても、今回かかった費用の5倍以上を要したことは明らかですから、それは物凄いことです。良い時代になったものだと感じます・・・。

おまけに10分で取り付けられて、5分で元に戻せるのです。車に負担をかけない運転、省燃費運転用にセットアップすればノーマル時よりもさらに良い結果が期待できる調整幅を持っている・・・・。

最初から、車とはそういうものであるべきだと思います。

私は今、MAZDAが30km/Lのカタログ燃費を謳うために選び得なかったであろう、デミオディーゼルの本来持っているポテンシャルを自己責任に於いて開放して乗っています。

それは、本当に「気持イ~~~~」の一言です。

Posted at 2015/12/26 21:52:07 | |

トラックバック(0) |

パワーアップ | 日記