上の画像は、実際に私が富士スピードウエイのメインスタンドから、父に借りたミノルタ・ハイマチックで撮った画像をフィルムスキャンでJPGにしたものです。

上の画像は、実際に私が富士スピードウエイのメインスタンドから、父に借りたミノルタ・ハイマチックで撮った画像をフィルムスキャンでJPGにしたものです。

昔話で恐縮ですが、今思っても、この6回目の日本グランプリは興味深かったレースなのです。

思えば第1回の日本グランプリで、日産と合弁する前のプリンス自動車勢はほぼノーマルの車で参戦したがレース用に多くの改造がなされた車には及ばず、最高位でも8位と敗北した。

プリンス自動車は、ブリヂストンタイヤの会長だった石橋正二郎氏の出資で設立された「たま電気自動車」を前身とする会社であり、石橋正二郎氏が最高に地位にあったが、レース結果に激怒した石橋氏の肝入りで翌年の第2回日本グランプリでは2000CC6気筒のG7型エンジンにイタリア製ウエーバーキャブレターを3連装してS50スカイラインのボディーを長くして搭載、優勝こそ式場壮吉氏の駆るポルシェ904に奪われたが、それ以外は上位を占め、更にはプリンスのドライバーとして参加した生沢徹氏の乗るスカイラインがポルシェ904を一時抜いて一周だけだがトップを走り、日本人の心を熱く刺激したのだった。

そのポルシェ904と式場壮吉氏が第二回日本グランプリに参加してプリンスに勝利させなかった陰には、世間ではあまり知られていない噂話がある。

それは当時式場壮吉氏がトヨタ自動車の契約ドライバーであったことから、プリンスのレース用の車の開発の進捗を知ったトヨタが式場壮吉氏とポルシェ904を個人参加させ、プリンス自動車に日本グランプリで勝たせないようにしたというまことしやかな噂話だ。

真偽のほどは、その後の式場氏や生沢氏が何度かそのことを語っていて、そうしたまことしやかな噂話は否定されてはいるが、その辺の真相は式場氏の胸の中だけに在るのだろうと私は思っている。

そういう歴史もあって第3回日本グランプリは盛り上がり、その時すでに日産との合弁が決まっていたがプリンス自動車の開発したR380は、富士スピードウエイで今度は滝新太郎が駆るポルシェ906をR380を駆る生沢が抑えに回り、トヨタ2000GTともども下して優勝する。

日本のモータースポーツファンはポルシェを破るなど、国産車の力が確実についてきたことを感じ取っていた。そしてモータースポーツ熱もさらに高まりを見せることになって行く。

翌年の第4回日本グランプリは結果的に生沢徹氏がポルシェ906で日産R380に雪辱を果たした。レース内容では高橋国光のR380がポルシェ906の生沢を追い詰めてスピンに追い込んだが、そのアクシデントからの回復状況の違いが明暗を分けたものだった。R380はポルシェ906に対し互角以上に戦えたことを日本人は知ったのだった。

また、この年、トヨタ自動車は日本グランプリに参加せず、レースでは日産に遅れをとったことが誰の目にも明らかであった。

しかしトヨタは翌年の第5回日本グランプリで雪辱すべく、3リッターの新型車の開発を静かに進めていたのであった。

1968年順調な仕上がりを見せる3リッターのトヨタセブンに対し日産はR381は完成が遅れ、R381が出場できるかどうかも怪しかった。日産はR380-2で対抗できるのか?プライベーターの滝レーシングはポルシェ910と言う最新型のポルシェを用意していたから、日産の劣性は誰の目にも明らかだった。

結局、日産が開発していた自前のV12エンジンは間に合わず、なんと掟破りとも言える5.5リットルのシボレーエンジンを積んで参戦して来たのだ。「血迷ったか日産?借り物のエンジンで出て如何する?」と言う状況だったが、桜井 眞一郎氏の手になるR381は世界初の左右分割式の可動ウイングを持つ空力の車であった。エンジンでは言い訳出来なかったが、左右分割式の翼を羽ばたかせてレースを支配、3リッターのトヨタ7にも勝利し、レースファンとレース関係者を驚かせたのだった。

シボレーエンジンを載せてまで勝利にこだわった日産は決して良くは言われなかったが、翌年の5月には開発していた12気筒のエンジンは完成、R380の直列6気筒エンジンを2つ並べてV型の5リッターとした自前のGRX-1エンジンだったが、それを搭載したR381-2はフジスピードカップに出場して優勝する。

しかし8月のNETスピードカップではFIA発の突然のルール変更があり、可動式ウイングは元よりウイングそのものが禁止され、5リッターV8の新エンジンを積んだトヨタニューセブンに敗北してしまうのだった。

そうしていよいよ10月、言わば無差別級ローカルルールのような日本独特のグランプリレース、1969年日本グランプリの開幕を迎えるのでした・・・・。

滝レーシングが招聘したドイツの本家ポルシェ917はFIA国際メーカー選手権のグループ4チャンピオンカーで、エースドライバーのジョセフ・シーファートを起用し必勝を期して来日、2か月前には日産を破ったトヨタニュー7は絶好調で、トヨタの契約しているラリードライバーのビック・エルフォードをドライバーに起用するなど、5台のエントリーで、こちらも必勝の構えだった。

しかし、10月9日の予選は戦前の予想を裏切り日産R382と言う新型車が1~3位を独占することになった・・・。

4~6位はトヨタ7、7番にポルシェ917、8~9位にトヨタ7、10~11位に滝レーシングのローラ勢という上位グリッドで10月10日のスタートのフラッグは振られることになったのです。

日産はGRX-1の5000CCをスケールアップして5954CC/600馬力以上としたGRX-3と言う12気筒のDOHCフォアバルブエンジンでエントリーして来たのでした・・・。

日本車を完全に舐めていたポルシェは「こんなに速いセブンカーが日本に在るとは知らなかった、こんなことなら917PAを持って来るんだった」と言ったそうだが、滝レーシングの滝 新太郎オーナーは、散々日本には世界で最も速いグループセブンカーがあるから、決して侮るなと言ったけれど、ポルシェは自信満々で聞く耳は無かった。と語っていた。(滝 新太郎氏はBSの石橋正二郎氏の後ろ盾もあってこのようなレース活動をしていた。)

その決勝レースのスタートの様子が上の画像という訳です。

この頃のレースを振り返ると、トヨタ自動車と日産自動車が激しくレースでしのぎを削ったたったの5年間で日産は世界で初めての左右分割式の可動ウイングを発明するにまで進化し、コンベンショナルな手法で力を発揮してきたトヨタ自動車を出し抜き、そしてR382の開発では公式予選の前日まで6リッターの新エンジンであることを隠して再びトヨタに勝利するのですが、そのトヨタとニッサンの激しい意地のぶつかり合いは、いつしかヨーロッパのメーカー選手権のチャンプカーの実力さえ凌駕してしまっていたのです・・・。

ここで現在のレース界の状況を考えて比較してみると、その時に日産のやり遂げた開発がどれだけ凄い事であるか判るのです。

先ず、当時12気筒エンジンで成功したのは95年のF1最終戦のメキシコで初勝利を遂げたホンダF1の1.5リットルエンジンと、97年のイタリアGPで同じホンダの3リットルF1、RA300しかなく、大排気量の12気筒エンジンが世界的に見て大きなレースで勝った試しはなかったという事があり、12気筒エンジンの完成度が短期間でありながら見事だったこと、次に新設計のシャーシーと新型ボディーカウルの車にレース経験の全くないエンジンを載せたにもかかわらず、シェイクダウンから間もない状況で720kmに及ぶ長丁場のレースでワンツーフィニッシュで、最も健闘した川合稔のトヨタ7を1周遅れにし、ポルシェ917にも4周差と言うデビューウインしてしまう事が、どれくらい困難なことか想像を越えます。

いきなり出てきた全くの新車が予選ではトヨタ勢に3秒以上、ポルシェ917にも4秒以上の差をつけてしまったのですから、無事に走り切れば楽勝と言うよりカテゴリーの違う車の混走レースみたいなものです。

こんなことは現在では殆ど起こり得ないほど難しい勝ち方であることが判るでしょうか?同じ島国の中で競い合っていたら世界で最も速い車になってしまい、自動車レースの本家のヨーロッパのチャンピオンカーポルシェ917が蚊帳の外になるほどの実力に達してしまった。という事です。

日本の車は世界に通用すると、多くの日本人が自信を強くしたエポックメイキングなレースだったのです。

Posted at 2015/12/15 22:03:23 | |

トラックバック(0) | 日記

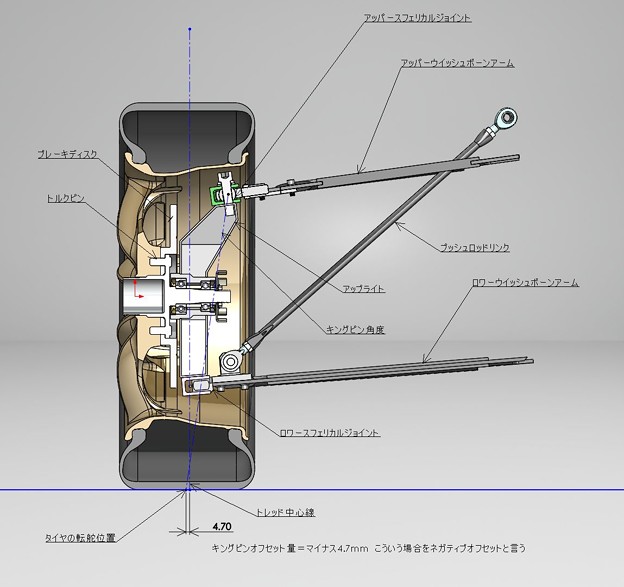

この図はレーシンカーなどのダブルウイッシュボーンサスペンションの前輪の中心断面です。

この図はレーシンカーなどのダブルウイッシュボーンサスペンションの前輪の中心断面です。