近頃のアルミホイールのデザインは、いわゆるリムレスと呼ばれるタイプ一辺倒になってきている。

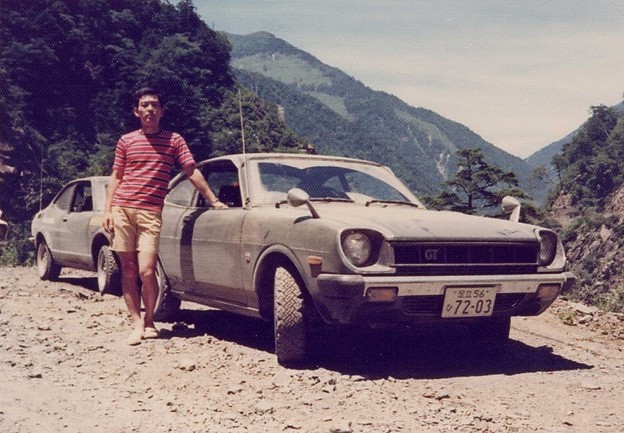

30年ほど前のことを思うと、まさに隔世の感があるのだが、その原因はデザイン優先の昨今の事情が最も大きな原因だと思うが、昭和の終わりごろには本格化したFF形式の車両の台頭や、タイヤ自体がラジアル構造へと移り変わり、タイヤトレッドのワイド化によって車の設計としてキングピンオフセットをゼロにしてハンドルを回す力を軽くすることに力を注がねばならなくなった時代背景も見逃せない。

タイヤのキングピンオフセットと言うのはご存知の方も多いだろうから今更ですが、昔の車はキングピンというハンドリングでタイヤが方向を変える為の軸が実際に存在していたのですが、昨今はそうした実際にキングピンを持つ車は皆無となりましたが、今でもタイヤが進みたい方向に向きを変える機能は同じようにある訳で、その向きを変えるタイヤの回転軸を「仮想キングピン軸」と呼べばよいかと思いますが、ダブルウイッシュボーン式のサスペンションではロワアームのタイヤ側の先端とアッパーアームのタイヤ側の先端にボールジョイントを使って、上下の動きとハンドリング時のタイヤの向きを変えることの両方を受け持つようになっているのですが、そのアッパーボールジョイントの中心とロワボールジョイントの中心を結ぶ仮想軸線がキングピン軸に相当します。

そしてキングピンオフセットとは、その仮想軸が地面と交差する位置と、タイヤの幅のセンターの位置のずれ量を表すのです。±ゼロの時は、タイヤはタイヤトレッドのほぼセンターを中心にタイヤが方向を変えるため、タイヤのゴムの強い抵抗があっても摩擦する場所はタイの中心からの距離が回転半径となっているため最小となり、小さな力でハンドリングが出来るのです。

ここでほぼセンターと書いたのは、車幅方向ではセンターでも、実はキャスター角があるため実際には接地センターより車の進行方向で言う前に仮想キングピン軸の延長点があるからです。

最近の車は殆どがキングピンオフセットはゼロ付近で設計されているのですが、それはハンドリングに必要な力を軽減する他にも理由があります。

それは、直進性のためです。タイヤの接地位置の真ん中に仮想回転軸が来ていれば、キングピン軸周りには、タイヤの走行抵抗によるモーメントがゼロに限りなく近くなるため、左右両輪ともタイヤの回転する方向に真っすぐに転がりやすいのです。

その機構はどんな時に恩恵があるかと言えば、前輪の右側のタイヤがスローパンクチャーに見舞われたことを想像すると、空気の少なくなった右のフロントタイヤはつぶれて来て、車体が少し右下がりに傾きます。するとタイヤの接地中心はタイヤのセンターから右に移って行きます。そんなときに急ブレーキを踏まねばならなくなったとすると、タイヤのハンドリング回転中心の近くに接地中心があれば、ブレーキの強い抵抗でもハンドルを右に取られるモーメント力の発生が小さく済むのです。

昔の車はそういう設計思想が進んでいなかったため、普段からキングピンオフセットがプラス位置にあり、片方のタイヤの空気が減った状態でブレーキを踏むと、空気の減った側へハンドルが取られるようなモーメントを強く受けて、そちらの方向へ車が動き、事故になり易かったのですが、キングピンオフセットが±ゼロに近く設計された車では大きなハンドルの取られは発生しないという訳です。

そこまで書くと気づく方も居ると思いますが、それなら、最初からキングピンオフセットをマイナスの方向い少しだけずらした設計をしておけば、片方のタイヤの空気が抜けてきたとき車は傾き、タイヤの接地中心が外側に少しずれるが、そのずれる場所にキングピンセンターの延長軸があればもっと安全ではないか?・・・・その通りでして、それはBMWが特許を持っていたのです。

すでにその特許はとっくに期限が切れているはずすから、世界中の車は僅かにマイナス側にキングピンオフセットを設定した車が普通になっていると思われます。

つまりそれは更にホイールの外側(ファッション面に近い)に仮想キングピン軸を置くことになり、ホイールのオフセットはますますプラス側に大きくなっていったという訳で、昔あったようなボディーサイドから見た印象で深い彫のあるホイールは消えて行ったのです。

ホイールの内側が深くえぐられて、逆に外側は外リムの位置とあまり変わらない位置にホイールのスポークがあるようなホイールしかなくなってしまったという事です。

まあ、軽さへの拘りを捨ててしまえば、美的な意匠デザインではリムレス方式にした方が自由度が高く思い切ったデザインが可能になったのですけれどね。

そんな流れの中でも私が約8年前に設計したホイールは、リムの最も外側にスポークを取り付けるデザインを嫌いました。デザインではその方が伸びやかでホイールが大きく見えて奇麗なのかもしれませんが、そのデザインにはそれなりに欠点もあるからです。デザインの途中ではそういうデザインに近いものも試したことがあります。

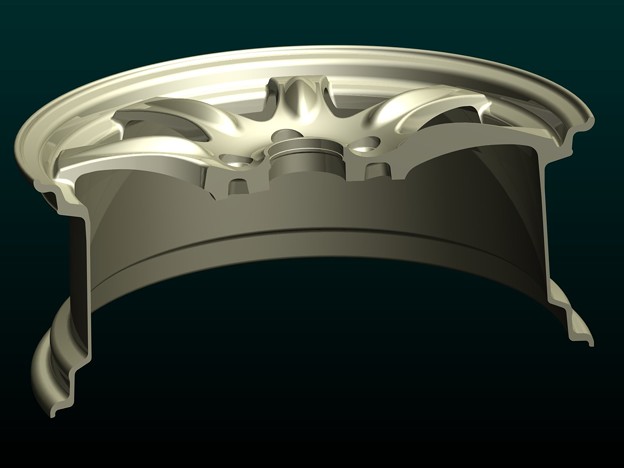

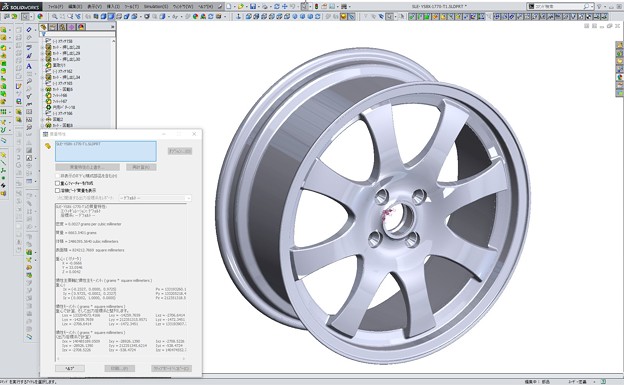

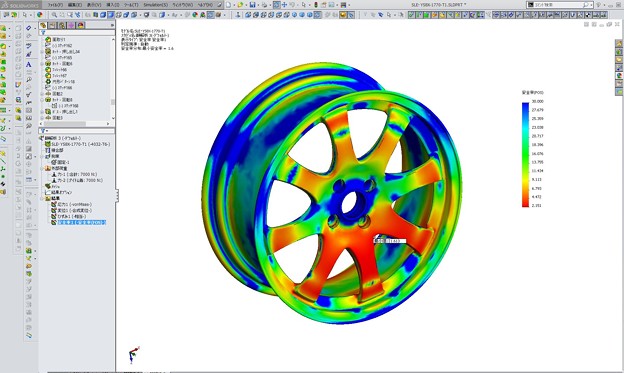

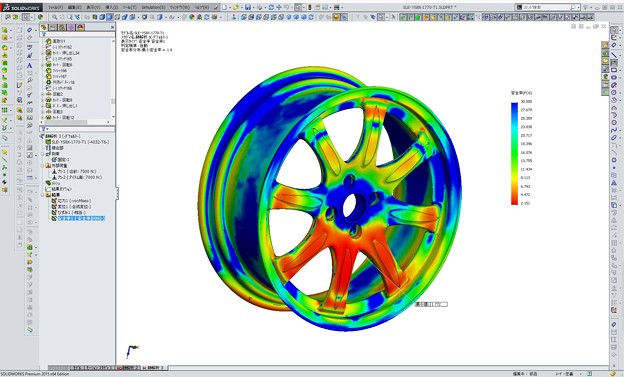

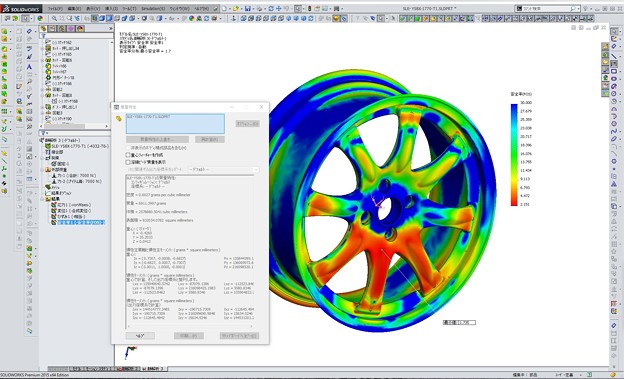

下のCG画像を見てください。これはスポークがリムの内側まで達していますが、このデザインは伸びやかで美しいとは思いますが、強度バランスでは、実際に金型を作ったデザインよりはしなやかさに欠けて応力集中が起きやすいデザインでした。

リムレス型デザイン・・・・その欠点とは何か?

リムレス型と言うホイールは軽く作るためには理想的ではありません。ホイールの強度を考えてぎりぎり攻めても10%から15%はどうしても重くなります。それは余分な材料を使ってしまうことから致し方ないのですが、それ以外にも大きな問題点があります。

リムのエッジ付近までスポークが伸びているデザインでは、VIAの落下試験ではどうしても不利になります。何故かと言えば材料を使ってリムまでスポークを伸ばしたため、そのスポークが取り付いたリム付近の強度が強すぎ、スポークの無い部分に試験の落下垂が衝突すれば、リム部が曲がってショックを吸収するのですが、曲がるべき部分の近くに丈夫すぎるスポークが取り付いているために、リムが割れやすくなるのです。

いわゆる応力集中と言う現象で、丈夫な部分と弱い部分が隣り合った構造では、その強い部分のすぐ隣に強い応力が掛かって壊れやすくなってしまうという事です。

当然のことながらホイールメーカーのエンジニアはそのことは百も承知です。では彼らはどんな方法でその応力集中で壊れやすくなったデザインのホイールを試験に合格させているでしょうか?

ここから先はエンジニアとしての私の想像ですが、私ならどうするかという事で書いてみます。

先ず、一つはリム部分を薄く設計し過ぎないで、厚く頑丈にして、曲がりにくくしてしまいます。曲がる場所と曲がりにくい場所の強度落差を少なくしてしまうのです。

次にブリネル硬度HB75か、それをやや下回る硬度でアルミ焼き入れのT6処理を行い、あまり固くしない様に調整します。少し柔らかめに熱処理してあれば、曲がっても割れないようになるからです。ただ抗張力が下がり長期間の繰り返し荷重には脆性破壊が起きやすくなりますが、硬く熱処理されたホイールよりは危険は少ないと言えないことも有りません。

そして次には、ホイールのデザインの工夫で試験の落下垂がぶつかる場所にスポークを配置したデザインにしてしまい、ホイールリムの一番強い場所で試験を受けるように考えます。実際に縁石などにヒットするのは偶然弱い場所であるかもしれませんが、とりあえず試験で最も具合の悪い位置に落下垂が当たらないような設計をするのです。

以上のような対策が必要で、やや重いホイールにならざるを得ないのがリムレス型のアルミホイールなのですが、少しでも軽いホイールが理想の私にとっては、「そういうデザインは結局選び得なかった」というのが本当のところで、しかもブリネル硬度ではHB80~85程度まで熱処理してレース用に近い硬さで作ろうと思っています。理由は走行変形を少なくしたいからですが、HB85を超えなければ大丈夫と考えていますが、岩や縁石にヒットしたら壊れ易くなるのも覚悟の上ということで、高速道路のインターチェンジなどの魅力的なコーナーでインをつきすぎて路肩の縁に車輪を当てない注意が必要です。

もちろんそんなカーブでアウトに膨らんで外側のホイールをヒットするような走りをしてしまえばどんなホイールでもただでは済みません。そういうケースを想定して落下垂による衝撃テストが行われているので、あまり硬く焼きを入れたりすれば、ヒットした瞬間にリム部分が割れ飛んで瞬間的にタイヤの内圧を失って、その後に車の姿勢を立て直すことも難しくなってしまうのです。もちろん、衝撃試験ではスポークの部分に落下垂が当たるように設計されたホイールも、運悪くスポークのあるすぐ隣をヒットしてしまえば簡単に割れてしまうかもしれないわけです。

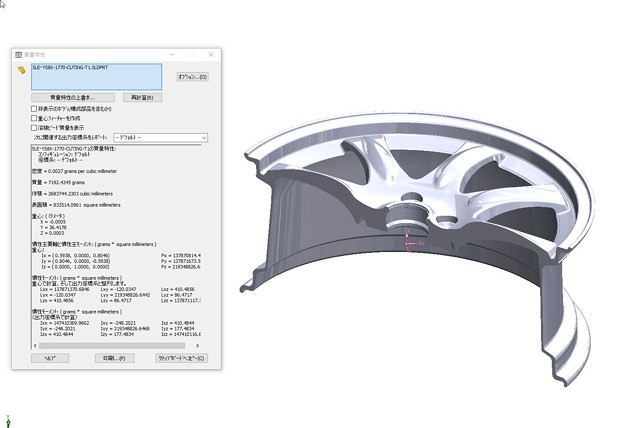

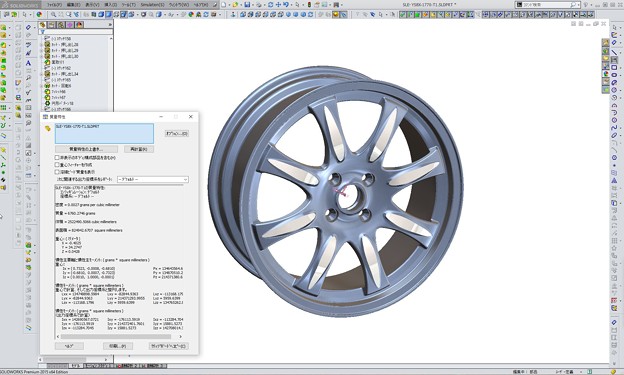

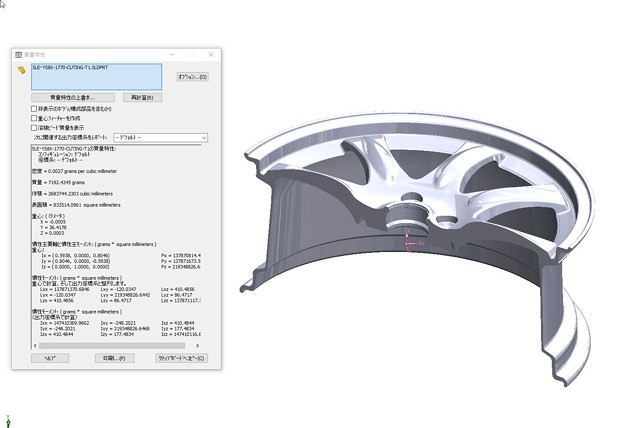

私が試行デザインした多くのホイールの中で最終的に金型を作るまでに至ったデザインは、リムの内側にやや深い溝状の空間があるのですが、そういうデザインはカーブで膨らんで縁石などにヒットしてしまった場合でも、リムエッジを直接中心方向から支えているスポークが無いため、ヒットした周辺も全体的に曲がることになり易いので、それにより簡単に割れ飛ばなくなることを狙っているという事なのです。 (下の画像参照ください、上の方のCGと違ってスポークがリムまで届いていないのが判るでしょう。)

そのようなことから、もしリムレス型のホイールを選ぼうとするときは、なるべくスポークの数が多く設計された形状の方が、もしもの時にリム部分が欠損しにくいと思えるので、良いかもしれません。(責任は取れませんけれどね)

それにしても、キングピンオフセットの設計思想と言うのは、安全性に強くかかわっていて、タイヤの直径やホイールのオフセット、キャンバーアングル等を変えるという事は出来るだけ避けた方が良いと思われ、その車のサスペンションを設計したエンジニアの設計思想が最も生きるのがストックの状態であると考えてほぼ間違いはないのです。

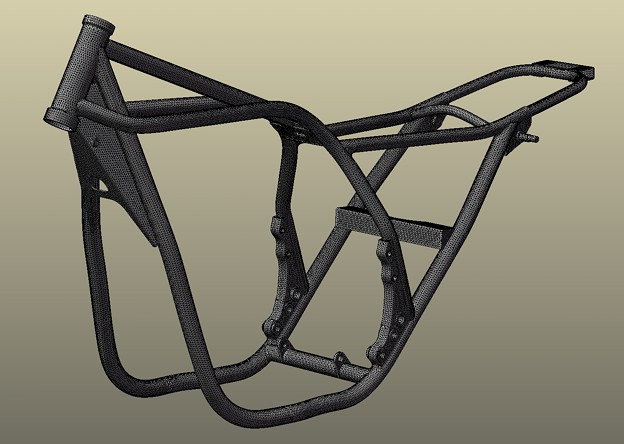

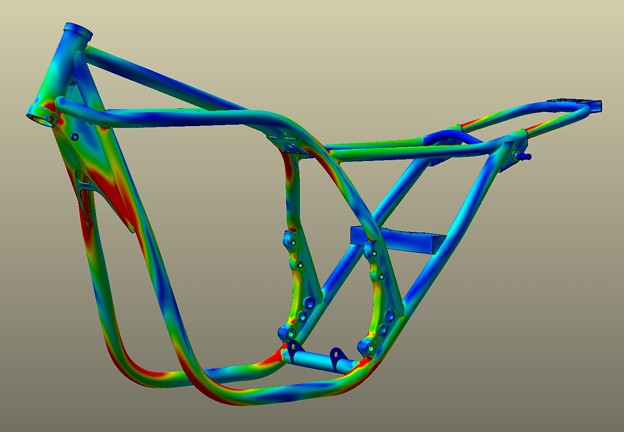

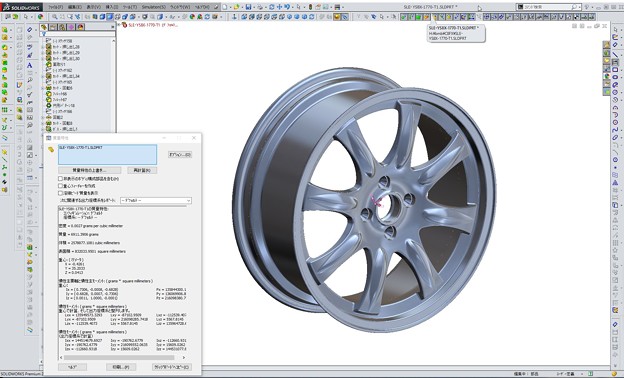

古いデータを入れてあるハードディスクの中を見ていたら、今作っているホイールのデザイン開発をしている時のフォトレアリスティックレンダリング画像や、カワサキZ1のフレームの解析画像などが出てきたので、ちょっと紹介しようと思う。バイクに乗る方はぜひZ1の解析の記事を読んでみてください。

古いデータを入れてあるハードディスクの中を見ていたら、今作っているホイールのデザイン開発をしている時のフォトレアリスティックレンダリング画像や、カワサキZ1のフレームの解析画像などが出てきたので、ちょっと紹介しようと思う。バイクに乗る方はぜひZ1の解析の記事を読んでみてください。