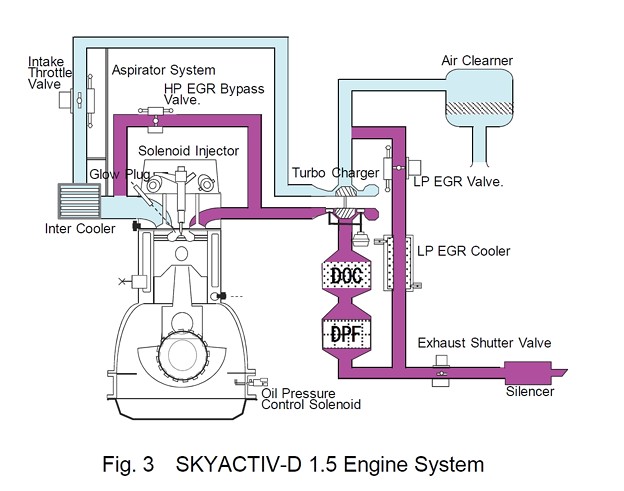

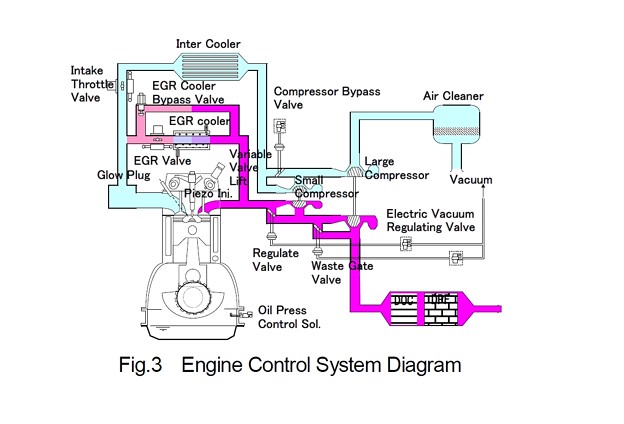

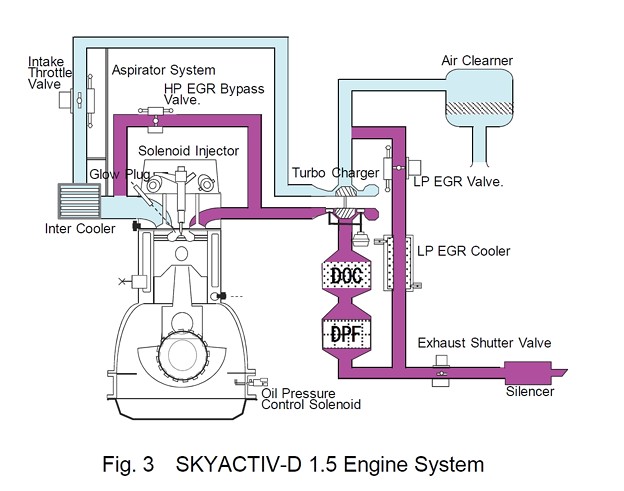

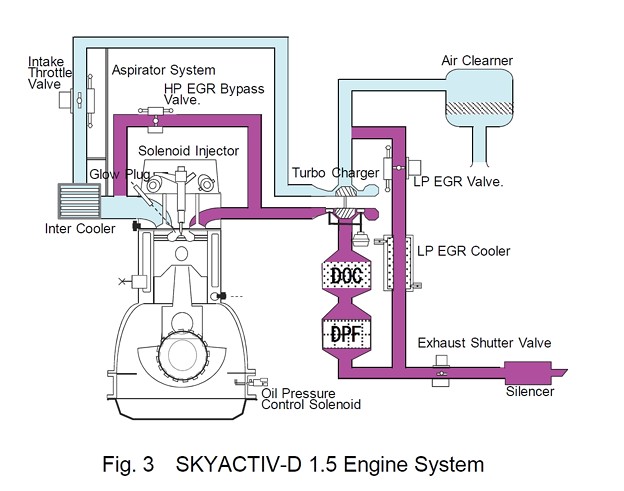

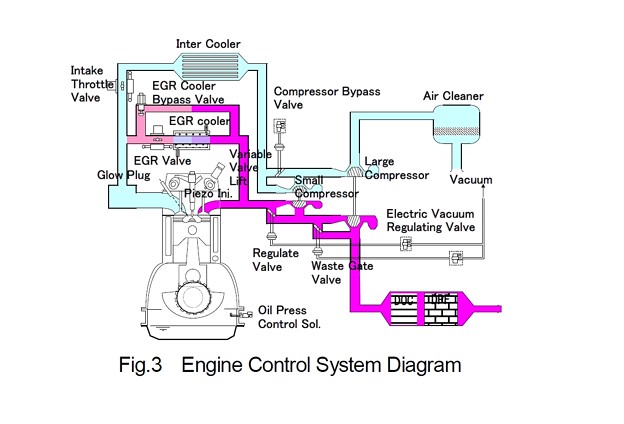

上の図は前のBlogにもアップしたMAZDA技報に出ているスカイアクティブ1.5Dのシステム図だが、これを、下の2.2Dの図と見比べてみれば、気になることも在る。

最も異なるのはターボチャージャーとEGRであるが、ターボチャージャーは主にコストダウンのために1.5Dは簡素化されたものと推測できるが、EGRはむしろ改良されたものに見えるのがいかがだろう?2.2Dで起きたことを改良しようとしている様に見えるのだ。

私が今回MAZDAのEGRをテーマにしていることにはいくつか理由が有って、この「みんカラ」でもスカイアクティブディーゼルの不具合が報告されていて、どうやらそれはEGR周辺の問題が大きいと感じているからでもある。

特に1.5Dの不具合として散見するノッキング的な現象として書かれている不具合や、2.2Dでは吸気系のマニホールドやポート部でのカーボンの堆積によると考えられる性能低下などは、何れもスカイアクティブエンジンのEGRのデザインやレイアウトに起因するる現象と言っても差し支えない物だと私には思える。

MAZDAのコールセンターなどに聞いてみても、開示してもらえる範囲は限られていて、 残念ながら技術的な核心部分はなかなか答えてもらえないのです。

数日前に私の別のBlogにデミオディーゼルのAT車のオーナーと言う方から書き込みが有り、これまで数回、走行中エンジンストール(振動を伴うパワーダウン)に見舞われたという趣旨の内容で、ディーラーなどの対応ではエキゾーストバルブスプリングをバネレートの高いものに交換することを推奨しているとか、原因はEGRからのカーボン塊がシリンダー内に進入し、排気バルブとバルブシートに挟まれて起きるシール不良でエンジンがストールに至っているのではないか?等と書いてありました。

車としては初期のものに頻発する傾向が有るようですから或いはバルブスプリングを強化したものが私の購入した頃には出荷されているのかもしれませんが、6MTの車ではその現象は起きていないらしいとも書いてありました。

時系列的に考えると、2.2DのEGRの接続付近のインテークマニホールド付近から吸気バルブまでの間に堆積するカーボンが看過できないレベルに達することが有り、MAZDAは1.5Dで主たるEGRをDPFより後ろに置き、インタークーラーはエンジンを冷やすクーラントを用いて冷やし過ぎないようにした上、ターボチャージャーの直前で吸気経路に繋ぎ、PMを殆ど取り除いた排気ガスを還流させることでインテークマニホールドにカーボン煤があまり回り込まない様に工夫したものと考えられます。

しかし、冒頭にアップした図にはHP-EGRというPMがたっぷりと含まれる環境中にもEGRが置かれているのが解ります。

これはどうしてなんでしょう?

おそらく急激なアクセル操作で

瞬発的な加速を行う時等に必要なだけの低酸素ガスをLP-EGRだけでは供給しきれなくなる時に、このバイパスされたレスポンスの良いHP-EGRを用いなければ、加速時の過渡的なNOxの排出をコントロールできなかったのではないか?と想像しました。

実はそのことをMAZDAのコールセンターに電話して聞き質したのですが、回答できる範囲外の質問ですので回答はご容赦ください・・・とのことでした。

更に私は、HP-EGRから出て来るカーボンの塊の出所は、可動部品である、その回路を開け閉めするバルブ付近から発生しているのではないかとも言って、その対策のアイディアも伝えました。

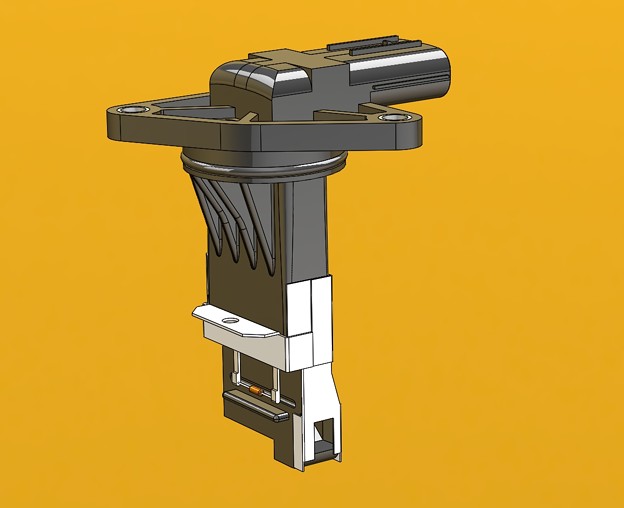

もちろん「私が考え付くことですからMAZDAさんは当然試されたかもしれませんが」と前置きしたうえで、サイクロン式捕集装置を設置したらどうかと言ってみました。

微細な数ミクロンサイズのPMはサイクロンでは分離不可能であるかもしれませんが、堆積して数ミリのサイズに成長したカーボンの塊が悪さをしているのであれば、サイクロンが有効ではないか?という事です。

まあ、MAZDAが真剣にそれを検討してくれるか?すでに検討済みか?解りませんし、なるべく付加物なしで済む解決法を選びたいでしょうから、たぶんスカイアクティブディーゼルエンジンのEGR回路にサイクロンが採用される可能性は殆ど無いでしょう・・・・笑。

そこで、私は運転者にEGR回路やインテークマニホールドに堆積するカーボンの

堆積速度を遅くする行動を選ぶことは出来ないのか?を少し考えてみました。

私の考えでは、低回転域からの唐突なフルスロットル等の素早いアクセルの踏み込み操作ではDPFの後ろにあるLP-EGRのガス吸入口から入った低酸素ガスがインテークポートまで届かないうちにエンジンは回転を上げてしまうため、それまで低回転であったことでEGRに回せる排気ガスその物が少なく、NOxを抑制できるだけの低酸素ガスの供給が間に合わなくなることになります。

そう言う場合の対策としてマフラーの前にはシャットバルブを設けて排気ガスのほぼ全量をLP-EGRに回せる仕組みが設けられているのですが、それでもコンマ数秒~1秒程度は間に合わないのでしょう、それゆえ高圧のHP-EGRを使う他ない状況になると思われます。(エンジンの排気総量からすれば僅かな瞬間的高NOx排気ガスの排出であるはずですが、MAZDAの技術陣はそれにもしっかり対策したと言え、VWなどとの対応と違って非常に真摯な対応と思えます。)

そのような推測から唐突なアクセルの踏み込みが最もHP-EGRの作動を促すと考えられるので、先ずそういうことを極力避ける事が有効ではないかと思いました。

それを考えると6MTのデミオディーゼルは、

そうした一昔前なら盛大にノッキングを起こしてしまう様なアクセル操作でも、ノッキングをさせない様なエンジン制御(無理な条件では燃料を多く噴射しないというフライバイワイヤースロットル制御の恩恵)が有り、エンジンストールに繋がるカーボンの堆積と剥落は起きにくいのだと気づきます。

私の6MT運転方では、強い加速をしたいときにはシフトダウンして、3000rpm以上の回転域に入れてからスロットルを全開にしますが、実際にそういうケースは極々少なく、平素省燃費運転を心がける私は、あまり急加速などせず、せいぜい1段ギアを下げて少しづつアクセルを踏むことで加速していることに気づくのです。

その結果、HP-EGRがあまり作動せずに済んでいるのではないだろうかと思えました。

それに比べるとATではどんな状況でも車がギアを自動選択してくれるため、低速の高いギアからでも深いアクセル操作さえすれば良いから、ついつい急激なアクセル操作をしてしまう頻度が高いとは考えられないでしょうか?

自分でシフトダウンしなくては素早い加速ができないMTに比べ、アクセルを踏むだけで事が済む簡便さがATには有る為、HP-EGRを作動させてしまう機会が増えるのではないか、という事です。

特にDPF再生中に急激なアクセル操作を行うと、DPF再生のために排気バルブが閉じる寸前に燃料を追加噴射する為、もろにHP-EGRのパイプ内に生ガスとPMたっぷりの不完全燃焼ガスが入ってきますから、カーボン堆積を加速度的に進めそうです。

(これは6MTでも同じでしょう)

それらのことを考えていると、スカイアクティブディーゼルのアクセルレスポンスがダルに設計されていたことも納得できるのです。レスポンスの良いスロットル系は理想であり、それをMAZDAが知らない訳もないでしょう!?

決してレスポンスの良いスロットル系が作れないわけではありません。MAZDAとしては急激にスロットルを開けるのはバイパスEGRの使用頻度が高くカーボンを堆積させやすいことを知っていた為に、敢えて採った措置ではなかったか?と思えて来ます。(当たり前か!)

更に言うなら、i-DMなるおせっかいなドライバー再教育システム(ちょっと言い過ぎか?)も、そうしたMAZDAのクリーンディーゼルの性能をを長く安定して発揮できるようにするためにドライバーに車を最大限にいたわる運転法を指導して、早期に性能低下などが起きない様にする為の布石の一手ではないかと思えたりもする。(例えMAZDAと言う企業にとって良いからと言うことが動機であったとしても、交通安全、環境、省燃費、車の長持ち等、およそ良い事ばかりだから許されると言えるだろう。)

何しろ、エンジン機関は5年間10万km保証を謳っているのだから、そこまでトラブルを出さない様にしてもらうにはどうしたら良いか?MAZDAも考えた末の事でしょう・・・。

長く性能を維持するためにも、急加速はせず省燃費運転を心がけるべし・・・・と言う落ちでした。

(従ってスロコンは外そうと思う・・・・。)

皆様・・・・如何ですか?どう思われますか?

Posted at 2016/08/30 21:54:03 | |

トラックバック(0) |

エンジン | 日記