大阪は豊中市にある春日大社南郷目代今西氏屋敷の2014年一般公開に訪れました。公開は毎年秋に1日限定で行われています。奈良の今西家と区別するために摂津今西氏とも呼ばれ、現当主は53代目なのだそうです。

この地域は古くは摂津国垂水西牧(たるみのにしまき)と呼ばれ1062年の頃は平安貴族である藤原氏の荘園であったことが記録にあるそうです。その後ほどなく藤原氏が没落し鎌倉幕府成立前の頃には春日社の荘園となり、管理するために奈良春日神社から派遣され移り住んだ荘官(目代)が今西氏の先祖です。

安土桃山時代に36代当主が明智光秀の娘を娶るほどの権勢があったようです。山崎の合戦で明智方についたために、豊臣秀吉により目代としての権力とその多くの所領を剥奪され失ってしまいましたが、場合によっては戦国大名として名を馳せたかもしれないということですね。私の5年越しの研究は「この屋敷は実は『城』だったのではないか?」というものです。

20141018_103040_2丁目

20141018_103040_2丁目 posted by

(C)FLAT4

この付近の地図です。屋敷の周りに216メートル四方に外堀があったことがわかります。

以前2009年頃訪れた当時は土居城跡と呼ばれていたこともあったのですが、今は「城跡」という呼び方はしないようです。同じ年に国指定史跡になったことから、情報が整理されたのかもしれません。当日同行していただいた教育委員会の方にも「城ではなく屋敷です」と否定されました。

20141018_121908_1丁目

20141018_121908_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_121844_1丁目

20141018_121844_1丁目 posted by

(C)FLAT4

屋敷の中に神社があるという特殊な建て方ですがこれは明治になって移されたもので、江戸時代には北側にもっと大きな規模の社殿があったそうです。

20141018_121943_1丁目

20141018_121943_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_103520_1丁目

20141018_103520_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_121927_1丁目

20141018_121927_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_103436_1丁目

20141018_103436_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_103931_1丁目

20141018_103931_1丁目 posted by

(C)FLAT4

屋敷内の西側には今も大きな築山がありますが当時は土塁であった可能性があります。「土居城」と呼ばれたのもそこからでしょうね。

20141018_111606_2丁目

20141018_111606_2丁目 posted by

(C)FLAT4

土塁の外側にあった内堀は屋敷西側に今もその名残が残ります。内堀は深さ約2m、今は沼地になって泥が堆積しています。下手に入ったらズブズブ沈んで抜けられません・・・(^_^;)

20141018_115531_1丁目

20141018_115531_1丁目 posted by

(C)FLAT4

当時もこの付近は水はけの悪い泥濘地で屋敷は一段高く盛り土をされていたようです。屋敷東側の住宅は内堀の上に建てられ、外側の田んぼは内堀の外という名残りが残っています。

20141018_111946_1丁目

20141018_111946_1丁目 posted by

(C)FLAT4

この屋敷は室町時代の頃をさかのぼる歴史があり、現在よりもっと広い敷地面積があったようです。その範囲は屋敷の周りに内堀、そしてその周りに武家屋敷のように家臣住居が建てられその外側にはさらに巨大な216メートル四方に外堀がありました。屋敷の東北には田んぼの中に末社がありこの付近まで敷地であったことがわかります。

20141018_111741_1丁目

20141018_111741_1丁目 posted by

(C)FLAT4

右奥にある集合住宅のあたりに元の春日神社はあったようです。

20141018_112117_1丁目

20141018_112117_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_114129_1丁目

20141018_114129_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_114140_1丁目

20141018_114140_1丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_113821_1丁目

20141018_113821_1丁目 posted by

(C)FLAT4

発掘後に建てられた建物の廊下の部分が外堀の範囲、手前の大理石は土塁の位置をかすかながら示しています。

20141018_114105_2丁目

20141018_114105_2丁目 posted by

(C)FLAT4

外堀跡の南側には東西に旧吹田街道がありこの地に賑やかな往来があったことがわかります。

20141018_114241_2丁目

20141018_114241_2丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_114255_2丁目

20141018_114255_2丁目 posted by

(C)FLAT4

屋敷の長屋門から東側には道が開け、この場所には大門がありました。

20141018_112948_1丁目

20141018_112948_1丁目 posted by

(C)FLAT4

大門から東側を臨むと神埼刀根山線までの間に一の鳥居があったようです。

20141018_113039_1丁目

20141018_113039_1丁目 posted by

(C)FLAT4

鳥居の外は小曽根の集落になりますが道がクネクネと曲がり、まるで城下町のようです。

屋敷の南西には松林寺があります。16世紀頃に建てられ、歴代当主の五輪塔や墓石が並んでいます。

20141018_102230_2丁目

20141018_102230_2丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_101636_2丁目

20141018_101636_2丁目 posted by

(C)FLAT4

屋敷の西側には今は天竺川が流れています。江戸時代にもたびたびの洪水があったようで、経塚が建てられています。

20141018_130745_1丁目

20141018_130745_1丁目 posted by

(C)FLAT4

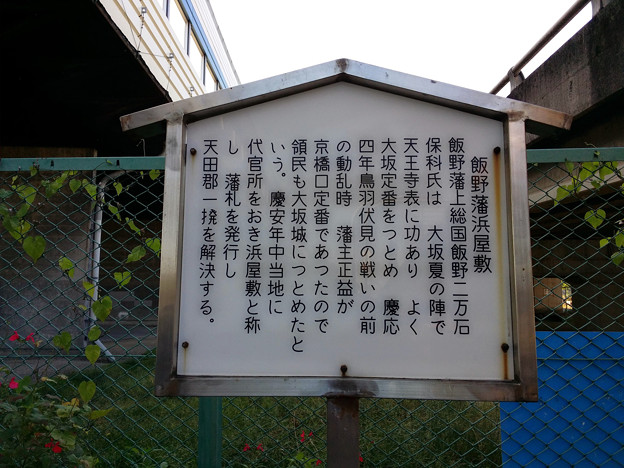

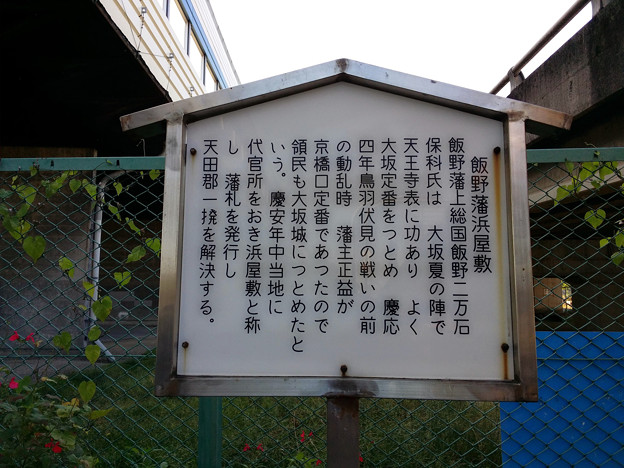

この一帯は江戸時代には飯野藩が治め、藩主保科氏の庇護のもと、今西氏は代々神官や医師として存続し今に至ります。飯野藩浜屋敷跡は今西氏屋敷の南側、名神高速道路の下にあります。

20141018_130116_3丁目

20141018_130116_3丁目 posted by

(C)FLAT4

20141018_130155_2丁目

20141018_130155_2丁目 posted by

(C)FLAT4

平安時代の荘官が同じ場所で今もその子孫が住まい、墓所や末社が古文書とともに現在に引き継がれているのは日本でもこの今西氏のほかには例がないようです。この荘官(目代)という貴族や神官ならではの由緒が、土豪や国人領主たちの武士の『城』ではないという主張になっているように思えます。今回の探索でこの屋敷と領域は私には『城』であるということが確信出来ました。

ブログ一覧 |

ツーリング&ドライブ | 日記

Posted at

2014/10/21 22:58:25

摂津国垂水西牧・吹田街道をゆく♪

摂津国垂水西牧・吹田街道をゆく♪

大阪は豊中市にある春日大社南郷目代今西氏屋敷の2014年一般公開に訪れました。公開は毎年秋に1日限定で行われています。奈良の今西家と区別するために摂津今西氏とも呼ばれ、現当主は53代目なのだそうです。

大阪は豊中市にある春日大社南郷目代今西氏屋敷の2014年一般公開に訪れました。公開は毎年秋に1日限定で行われています。奈良の今西家と区別するために摂津今西氏とも呼ばれ、現当主は53代目なのだそうです。

タグ

タグ