福井 坂本龍馬紀行 その1♪の続きです。

ここからはクルマを駐めて、レガシィに積んできた私のクロスバイクでまわります。

福井龍馬紀行19 posted by (C)FLAT4

その前に腹ごしらえということで、NAさんにこちらのお店に連れて行っていただきました。

福井龍馬紀行21 posted by (C)FLAT4

山椒の香りが食欲をそそる味噌カツ、とっても美味しく、またお店の雰囲気もすごくよかったです。

福井龍馬紀行22 posted by (C)FLAT4

今回のテーマとは違いますが、戦国時代にここを治めていた柴田勝家の像もありました。

福井龍馬紀行23 posted by (C)FLAT4

坂本龍馬と福井藩との最初の接点は江戸でした。

1862年(文久2年)3月龍馬(28歳)は土佐藩を脱藩、各地を経て江戸に来ます。

そして12月、前藩主の松平春嶽(41歳)への面会を求め、藩の重役であった中根雪江(56歳)と出会います。

翌日、龍馬は春嶽と初対面し、今後の師となる勝海舟(40歳)や横井小楠(54歳)を紹介されることになります。

その年はちょうど春嶽が謹慎の罪がとけ、熊本から学者の横井小楠を江戸に呼んで、7月に幕府の政事総裁職という総理大臣的な新設の職についたところでした。

そして勝海舟の弟子となった龍馬(29歳)は翌年1863年 (文久3年) 福井に初めて訪れます。

目的は勝海舟の使いで、幕府の海軍操練所の運用資金を福井藩から借りることでした。

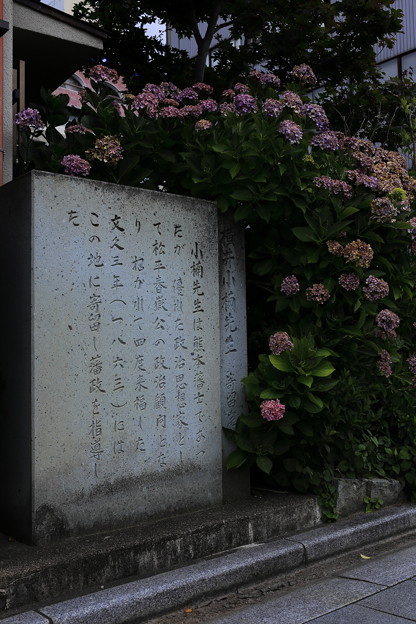

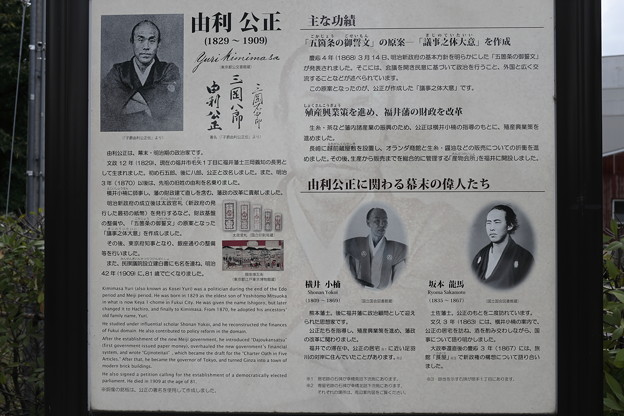

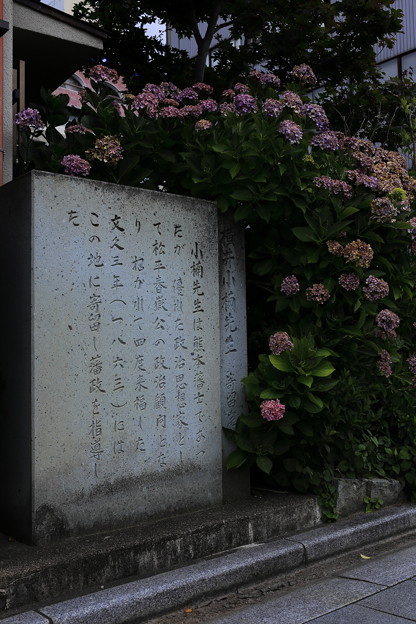

5月16日龍馬はこちらの横井小楠の住まいを訪れ、春嶽の側用人で小楠に師事していた三岡八郎(後の由利公正)(35歳)とも初対面します。

福井龍馬紀行24 posted by (C)FLAT4

横井小楠 [Public domain], via Wikimedia Commons

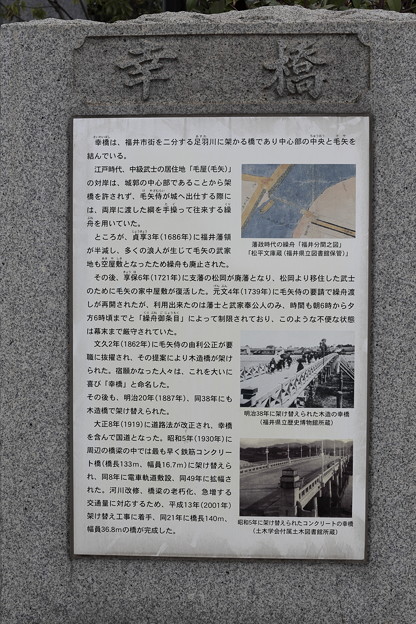

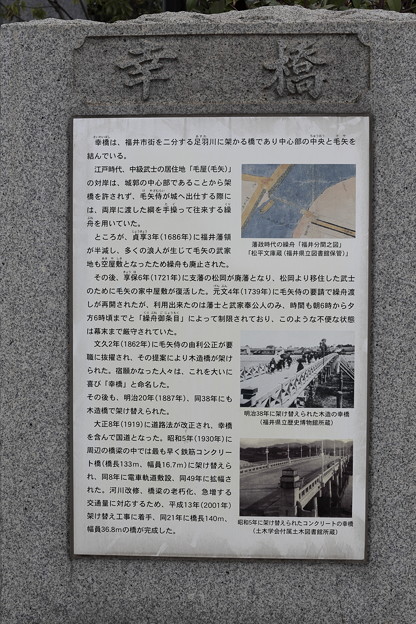

横井小楠寄留宅は足羽川(あすわがわ)に掛かる幸橋(さいわいばし)の北詰めにあり、その対岸には三岡八郎の自宅がありました。この写真は南詰から対岸を見ていて、手前の草っぱらあたりに三岡邸はあったようです。

福井龍馬紀行29 posted by (C)FLAT4

この橋を前の前年に架橋したのが三岡八郎でした。当時は木造です。

福井龍馬紀行33 posted by (C)FLAT4

この夜には、龍馬は横井小楠とともに三岡八郎宅を舟に乗って訪れました。

邸宅跡として碑が建てられています。

福井龍馬紀行27 posted by (C)FLAT4

福井龍馬紀行31 posted by (C)FLAT4

ちょうどこの1863年 (文久3年)は前のブログに書いた、福井藩では挙藩上洛計画を練っていた頃ですので、海軍操練所設立の話を含めて、幕政改革の話で盛り上がったんでしょうね。

「竜馬がゆく」では、龍馬は羽織のヒモを口にくわえては振り回し、議論に夢中になっていたと表現されていました。

福井龍馬紀行26 posted by (C)FLAT4

ここで、夜通し3人は飲み明かしたようで、龍馬も『君が為 捨つる命は惜しまねど 心にかゝる国の行く末』という歌を謡ったそうです。その歌碑がこちらです。

「竜馬がゆく」では翌日福井城に登城し、春嶽公に面談し、5000両の借用を直談判したことになっています。

福井龍馬紀行25 posted by (C)FLAT4

このあたりの石造物や石垣はたいてい福井県福井市の足羽山で採掘される凝灰岩の一種、笏谷石(しゃくだにいし)が使われているのに、この歌碑の石だけは違うような・・・と疑問に思って背面を見ましたら、龍馬の郷土、高知から運ばれてきた石のようです。

福井龍馬紀行30 posted by (C)FLAT4

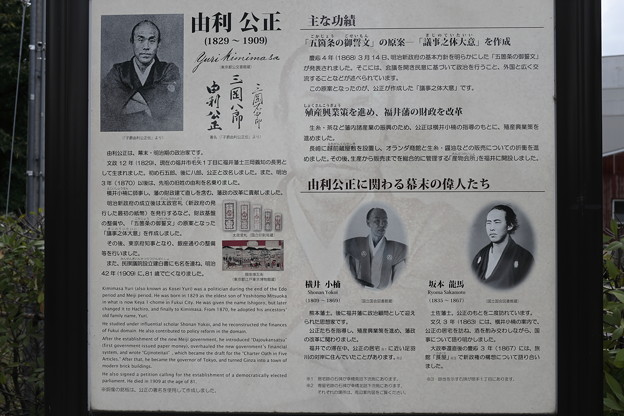

幸橋南詰上流側には由利公正(三岡八郎)広場があり彼の銅像があります。

福井龍馬紀行34 posted by (C)FLAT4

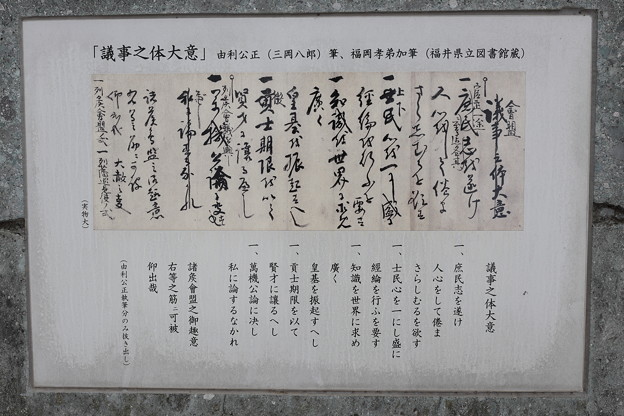

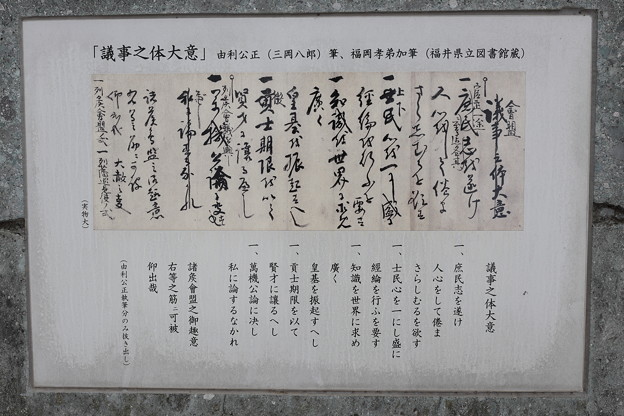

幕末の福井藩の財政立て直しや「五箇条の御誓文」の原案となった「議事之体大意」(ぎじのていたいい)を作成するなど、福井だけでなく近代日本の国づくりに大きく貢献しました。

福井龍馬紀行32 posted by (C)FLAT4

龍馬はこの後、京都の福井藩邸に、5月末には中根雪江を訪問したり、6月末には勝海舟の使いで借用金のお礼に訪問したり、7月にも相談で訪問と、福井藩と密接な関係になっていることがわかります。11月には京都東本願寺にて松平春嶽に拝謁しています。

龍馬の言葉で有名な

「日本を今一度せんたくいたし申候事」というフレーズは、この時期6月末に(龍馬の姉宛に書かれた手紙の中にあります。このフレーズの続きに「此思付を大藩にもすこむる同意して、使者を内下サルヽ事両度。然ニ龍馬すこしもつかへをもとめず。」とあり、訳すと「大藩が私の思いに同意してくれて、内々に使者をよこしてくれるけど、龍馬はその藩に仕える気はありません。」という意味になると思いますが、これはおそらく福井藩のことでしょう。

福井龍馬紀行35 posted by (C)FLAT4

九十九橋を渡ります。前を走っているのはNAさんです。

福井龍馬紀行36 posted by (C)FLAT4

足羽川、イメージしたより大きな川でした。

福井龍馬紀行37 posted by (C)FLAT4

戦国期以来、福井城下の足羽川に唯一架かる橋で、北半分が木造、南半分が石造りの橋。北国街道の一部だったそうで龍馬もこの橋を渡って福井城下に入ったのでしょう。

福井龍馬紀行38 posted by (C)FLAT4

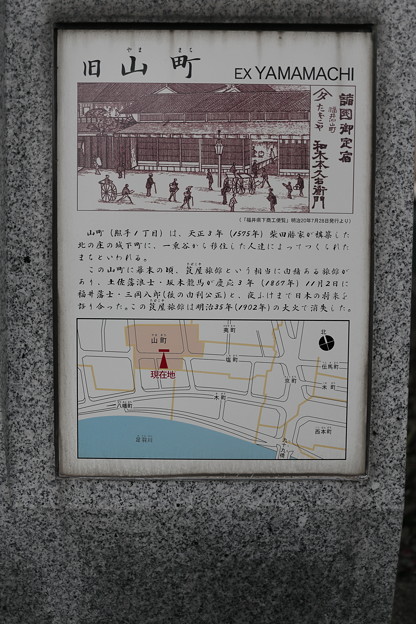

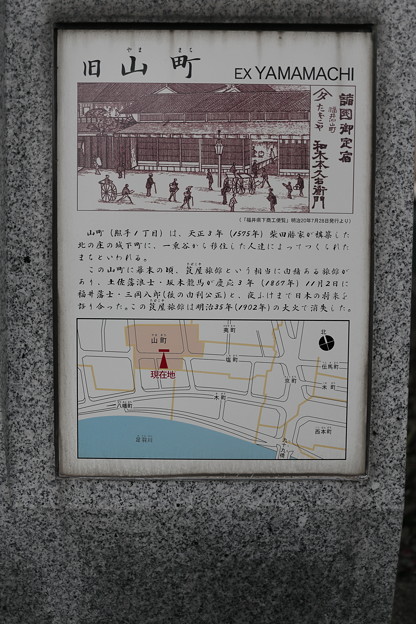

次に目指したのが、莨屋旅館跡(たばこやりょかん)今は表通りから一本中に入ったところにありますが、昔は賑やかで坂本龍馬の福井での定宿だったところです。

福井龍馬紀行39 posted by (C)FLAT4

1867年(慶応3年)10月14日 慶応3年 龍馬(33歳)、松平春嶽や大久保一翁が唱えた大政奉還策を、龍馬が後藤象二郎を通じて土佐の前藩主山内容堂より15代将軍・徳川慶喜に建白させ、260年続いた幕府は朝廷に政権を返還しました。

そして10月16日 龍馬は新政府の職制とその人事案を書いた「新官制議定書」を三条実美の家臣である戸田雅楽(尾崎三良)の協力を得て作成、そこには福井の松平春嶽、三岡八郎そして熊本に帰っていた横井小楠の3名の名前も入っていました。

10月24日龍馬は土佐藩の山内容堂公の親書を手に目付け岡本健三郎とともに福井に出発し、28日にこの莨屋旅館に到着。福井藩の村田巳三郎と面会し、松平春嶽公の上洛と当時謹慎中であった三岡八郎との面談を依頼します。

そして10月30日、福井藩の見張り役2名の立ち会いのもと、三岡八郎は特別に外出を許され、龍馬と莨屋旅館で久々の再会を果たします。新政府の構想、財政策など、壮大な会話が朝から深夜まで二人の間で繰り広げられ、目付役の3人はさぞかし驚いたことであったろうと思います。実際にこの時二人の間で語られた内容が、龍馬の「新政府綱領八策」となり、三岡の「太政官札」財政策そして明治政府の基本方針である「五箇条の御誓文」につながっていくのです。

「竜馬がゆく」でもこの小さな福井の旅館の中で、歴史のターニングポイントがあったことが、大きくクローズアップされています。

この翌日の11月1日に龍馬は福井城に登城し、松平春嶽に上洛を要請し、また2日に莨屋旅館で三岡八郎と話をしたといわれています。中根雪江にも面会し、三岡の新政府出仕を直接懇願したという話もあります。

福井龍馬紀行40 posted by (C)FLAT4

NAさんと石碑を見ながらそんな話を咲かせていたところ、隣の喫茶店から出てこられた男性が話しかけてこられました。その方はなんとこちらの土地の所有者で、莨屋旅館を前の所有者から引き継いだ後、5代に渡ってこの地を守っておられるご当主でした。旅館は火災で無くなって今は仕出し料理屋さんを営んでおられます。

福井龍馬紀行41 posted by (C)FLAT4

全国の龍馬ファンからは福井の聖地とされているそうで、毎年たくさんの方が探して訪れるそうです。予約をすればこちらの2階で幕末当時のレシピを再現した龍馬弁当もいただけるとか。

「今は息子に代を譲っているけれど、この建物を建て直す時が来たら昔の莨屋旅館を再現するような建物にして後世に繋げていきたいと思ってるんです。」と仰っていました。今だとクラウドファンディングなどで資金を募れば、かなりの資金が集められるのではないかと思います。

この莨屋旅館での話は2014年4月に発見された、龍馬が京都に戻って11月5日に書いた、後藤象二郎に宛てた報告書「越行の記(えつゆきのき)」で、新事実が明らかになりました。当時春嶽はすでに2日に京都への出発準備をしていて龍馬には会えなかったということが最近わかったようです。

さらに今年2017年1月にも龍馬の新しい手紙が発見され、11月10日に京都にいる中根雪江に対し書いた、「早く三岡三郎を上洛させるように」と依頼した手紙が見つかっています。

そのわずか5日後、11月15日の夜、足羽川の川べりを歩いていた三岡八郎は急な突風に出遭い、懐に入れていた龍馬の写真と手紙を紛失してしまいます。そしてちょうどその時刻、坂本龍馬は京都で暗殺されていたのです。

現在までに、龍馬の手紙は100通以上見つかっていますが、存命中の最後の手紙が、三岡の出仕のことだったというところに、当時、龍馬がいかに三岡を重要視していたかわかります。

2つ目のブログは、龍馬の一生で2度の福井訪問をひとつにまとめたので、とても文字が多くなってしまいました。私も福井に行く前から行った後のこの数日間は時系列で龍馬と福井との関係を年表にしてまとめ、福井県史や市史をはじめ、様々なwebサイトから情報を集めました。久しぶりに「竜馬がゆく」も読んで、史実との違いを確認しながらの数日は楽しかったです。

ということで、まだまだブログは続きます。(^^)

福井 坂本龍馬紀行 その2♪

福井 坂本龍馬紀行 その2♪

福井 坂本龍馬紀行 その1♪の続きです。

福井 坂本龍馬紀行 その1♪の続きです。

タグ

タグ 今、あなたにおすすめ

今、あなたにおすすめ