佐藤尚先生の写真展を出た後は、地下鉄で谷町九丁目へ移動。

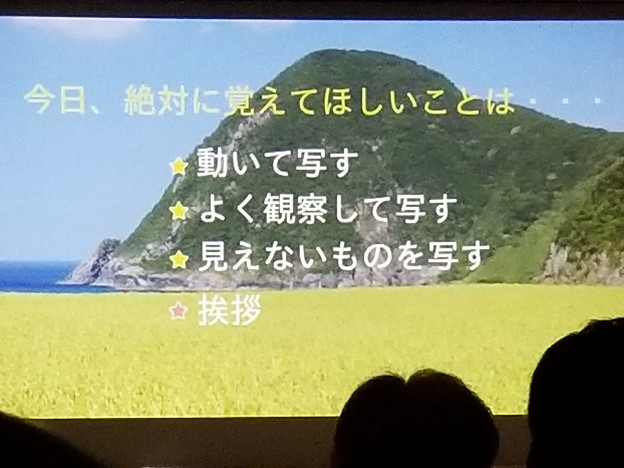

いろんなことを教わったフォトグラファー気分のまま、

大阪・「天王寺七坂」を巡ってみることにしました。

ここは今週末の撮影実習で行く予定になっているところなのですが、以前に司馬遼太郎先生の「燃えよ剣」で、この坂の一つが登場していたこともあるのと、昔からこの近くは仕事などでよく通っていたので、独りでゆっくり回ってみたかったのです。

車窓からはよく見ていたので、ここを撮影実習の大勢でかたまって撮るのは、私には難しいだろうなぁと思ったのもあります。

経路はGoogleマップに出ていたのでそのまま辿ってみました。

最初に訪れたのは

「真言坂(しんごんざか)」

生国魂神社の神宮寺であった法案寺を始めとする生玉十房が、明治の廃仏毀釈まで神社周辺で栄えていた。うち、神社の北側には医王院・観音院・桜本院・新蔵院・遍照院・曼荼羅院の六坊があった。すべて真言宗であったので、この坂は真言坂とよばれた。

(説明はすべて説明板を参照しています)

奥に見えるのが生国魂神社です。

2番めの坂は

「源聖寺坂(げんしょうじざか)」

この坂は登り口に源聖寺があるので、その名を取っている。付近一帯は、寺町として長い歴史を持つ。

齢延寺には、幕末に泊園書院を興して活躍した藤沢東畡・同南岳父子の墓があり、銀山寺には、近松門左衛門の「心中宵庚申」にでてくるお千代、半兵衛の比翼塚が建てられている。

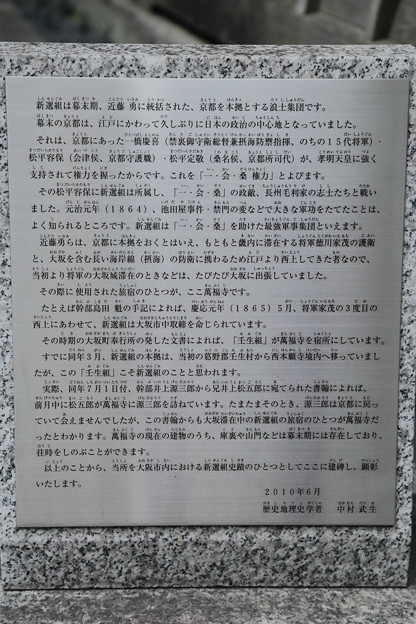

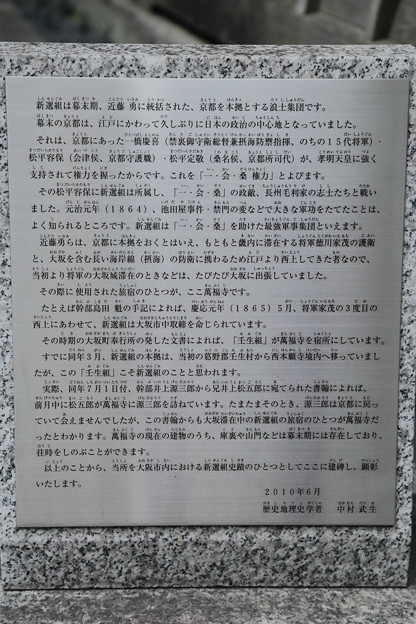

次の坂に行く松屋町筋の途中には、新撰組の大阪旅宿跡の萬福寺もあります。

光伝寺では、ご自由にお参りくださいとあったので、お参りして素敵な色合いの狛犬を撮りました。

3つ目の坂は七坂に入っていない

「学園坂」

ここのS字に登っていく坂は、阪神高速の夕陽ヶ丘出口から東に行くのに必ず通る道です。

大阪夕陽丘学園が横にあるのが名前の由来です。若い頃はこのS字を軽トラで攻めるのが好きでした(^^)

七坂の3つ目の坂が

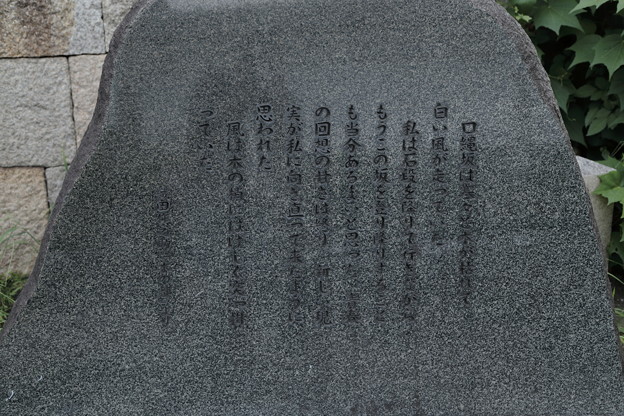

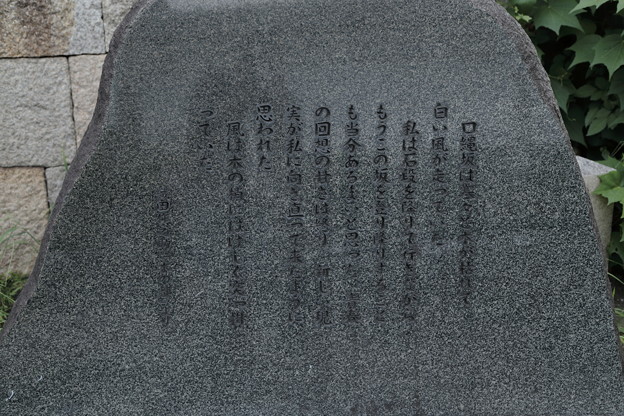

「口縄坂(くちなわざか)」

坂の下から眺めると、道の起伏がくちなわ(蛇)に似ているところから、この名が付けられたという。

付近の浄春寺には、暦学者麻田剛立、画家田能村竹田、春陽軒には国学者尾崎雅嘉、太平寺には、医家北山寿安ら、江戸時代に活躍した先人の墓がある。また、梅旧院には芭蕉の供養碑もみられる。

週末の撮影実習はこの坂からがスタートです。

司馬遼太郎先生の「燃えよ剣」で、新撰組の土方歳三が恋人のお雪とデートを楽しんだ場所として描かれた場所です。

左側のお寺は善龍寺 さん。ここで岩合さんのように猫と話しながら撮っていると、住職さんが出てこられました。「こんにちは~♪」と挨拶したら、「何や、あんた何してるんや?」と。ここで坂の写真を撮っていることを説明すると、「おう、今ちょうど写真コンテストの募集やってるで。あんたこれに出し!」とここの歴史とか色んな話をしてくれました。最後に「わしの写真とかもネットでよく出てるからな。あとで見てみてみ!」と言われたので、検索してみたのですが、スミマセン、見つけられましんでした・・・(^_^;)

ポスターの構図をちょっと意識して撮ってみた写真。もうちょっと後ろからだったかな。

こんなに青空だったらよかったんだけど。

24mmの広角側で撮ると、お隣のお寺のお墓が見えます。

坂の上には、大阪市が建てた、作家・織田作之助「木の都」の文学碑があります。

自分の中では口縄坂はこの写真がよかったかなと思います。

4番目の坂は

「愛染坂(あいぜんざか)」

その名のとおり、坂の下り口ある愛染堂勝鬘院から名付けられた。愛染さんの夏祭り(六月三十日)は大阪夏祭りの先駆けとして知られ、境内の多宝塔は市内最古(文禄三年)の建造物で、重要文化財と指定されている。

大江神社には「夕陽岡」の碑があり、このあたりからの夕焼けは今も美しい。

とありますが、行った時間はまだ夕日には早かったです。

坂は路面ばかり見てしまいますが、その岩壁も綺麗だなと思います。

5番目の坂は

「清水坂(きよみずざか)」

新清水清水院に登る坂道をいう。高台にある新清水寺境内からの眺望は格別で、さらに境内南側のがけから流れ出る玉出の滝は、大阪唯一の滝として知られている。

また、この付近一帯は昔から名泉どころとして知られ、増井・逢坂・玉手・安井・土佐(有栖)・金龍・亀井の清水は七名泉と呼ばれている。

清水寺は5年前にこちらのブログで訪れたことがあります。

「大阪 四天王寺と清水寺の秘密♪」

6番目の坂は

「天神坂(てんじんざか)」

安居天神へ通じる坂道なのでこのように呼ばれている。この神社境内は大坂夏の陣に真田幸村が戦死したところで、本堂脇に「真田幸村戦死跡之碑」がある。

また、同境内すぐ下には七名泉の一つ、安居の清水があり、「かんしずめの井」(癇静め)とも呼ばれよく知られている。

真田幸村ゆかりの安居神社はこちらのブログで訪れています。

プリンセス・トヨトミを探索(続き)

最後の7番目の坂は

「逢坂(おうさか)」

天王寺区松屋町筋終点、いわゆる合法ヶ辻から東へ上がって四天王寺西門に至る坂道である。逢坂は、逢坂の関になぞらえてよんだものとも、他説では聖徳太子と物部守屋の二人が信じる方法を比べ合わせたと言われた「合法四会」(がっぽうがつじ)に近いことにより合坂(おうさか)と名付けられたなどの諸説がある。

国道25号線でもあるので、とても流れの多い道でもあります。

昔からの道標も残っています。明治丗年(30年)12月に建てられたと刻まれている表面には、「すぐ 今宮 木津 右 二ツ井戸 八軒家 天神」と記されていました。

西の空に見えるのが大阪のシンボル、通天閣タワーです。

大阪の地名の由来がこの逢坂からだという俗説もあるそうです。

坂の頂上には聖徳太子が建立した、日本仏法最初の官寺。四天王寺があります。

天王寺動物園前の交差点。この日の夕日は真っ赤に焼けました。

最後の写真は新世界。これはスマホのGalaxyS8で撮りました。

大阪・「天王寺七坂」、じっくり独りで回って、楽しかったです。

週末は新世界の写真をもっと一眼レフで撮ってみたいと思います♪

この日は前のブログと合わせて、カメラ三昧の1日になりました。

自宅まで帰ってみると、なんと13kmも歩いていました。こんなに歩いたのは久しぶりです。

最後までご覧いただき、有難うございました。(^^)

大阪・天王寺七坂をゆく♪

大阪・天王寺七坂をゆく♪  佐藤尚先生の写真展を出た後は、地下鉄で谷町九丁目へ移動。

佐藤尚先生の写真展を出た後は、地下鉄で谷町九丁目へ移動。

EOS6DMark2体験講座と佐藤尚写真展「47 ぼくのより道」に行ってきました♪

EOS6DMark2体験講座と佐藤尚写真展「47 ぼくのより道」に行ってきました♪  キヤノンのEOS学園オンライン講座の、新しく出た「EOS6DMark2体験講座」と、私のカメラの先生のおすすめということで、風景写真家 佐藤尚さんの写真展とトークショーに行ってきました。

キヤノンのEOS学園オンライン講座の、新しく出た「EOS6DMark2体験講座」と、私のカメラの先生のおすすめということで、風景写真家 佐藤尚さんの写真展とトークショーに行ってきました。

京都・鷹峯街道をゆく♪

京都・鷹峯街道をゆく♪  久しぶりに京都へ行ってきました♪

久しぶりに京都へ行ってきました♪

大阪国際空港・千里川で撮影実習でした♪

大阪国際空港・千里川で撮影実習でした♪  暑い夏のさなかですが、撮影実習ということで大阪国際空港の有名撮影スポットの千里川の川土手に行ってきました。

暑い夏のさなかですが、撮影実習ということで大阪国際空港の有名撮影スポットの千里川の川土手に行ってきました。

万博公園のひまわりを撮りにいってきました♪

万博公園のひまわりを撮りにいってきました♪  お盆休みも4日目。今日は娘も仕事が休みだったので、写真撮影を誘ってみました。

お盆休みも4日目。今日は娘も仕事が休みだったので、写真撮影を誘ってみました。