「青春18きっぷ」 ポスター紀行 は旅を愛する人全てにオススメです

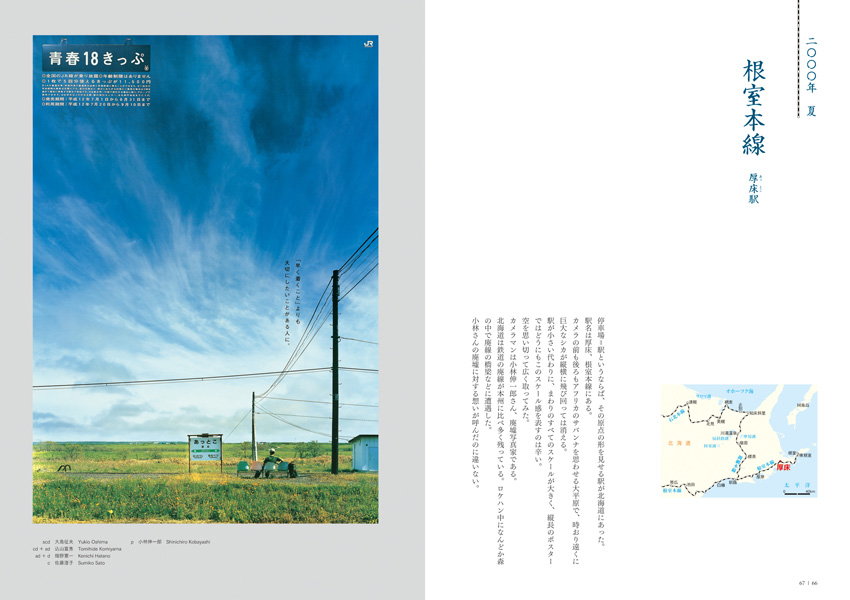

「青春18きっぷ」 ポスター紀行 は旅を愛する人全てにオススメです  青春18きっぷは春・夏・冬と学生の長期休暇のタイミングで発行される全国のJRの普通列車が乗り放題になる期間限定の乗車券。

青春18きっぷは春・夏・冬と学生の長期休暇のタイミングで発行される全国のJRの普通列車が乗り放題になる期間限定の乗車券。 この本ではポスター1枚1枚に撮影時のエピソードが紹介されていて、もちろんプロの写真ですからロケハンやって撮影まで入念に何日も掛けて撮られた素晴らしいものですが、それに伴う苦労なども書かれていて新たな発見があったりします。

この本ではポスター1枚1枚に撮影時のエピソードが紹介されていて、もちろんプロの写真ですからロケハンやって撮影まで入念に何日も掛けて撮られた素晴らしいものですが、それに伴う苦労なども書かれていて新たな発見があったりします。

1936年出版「ドライヴコース案内」オートモビル社編

1936年出版「ドライヴコース案内」オートモビル社編  この本なんと1936年に出版されたドライブコースのガイドブックなんです。1936年といえば昭和11年。日本では二・二六事件が起こった年。世界的にはヒトラーのオリンピックと言われたベルリンオリンピックの年です。

この本なんと1936年に出版されたドライブコースのガイドブックなんです。1936年といえば昭和11年。日本では二・二六事件が起こった年。世界的にはヒトラーのオリンピックと言われたベルリンオリンピックの年です。 当時はモータリゼーションの黎明期とはいえ日本のドライヴァー(この本の仮名遣いだとこうなる)の数は30万人を越えていたらしいです。1908年にT型フォードが発売され一気に大量生産され自動車の価格がぐんぐん下がっていった時期です。流れ作業のその生産方式が生まれチャップリンの映画モダンタイムスで人間を生産システムの一部として機械同然に扱うことが社会問題になり始めていたのがまさにこの1936年なんです。

当時はモータリゼーションの黎明期とはいえ日本のドライヴァー(この本の仮名遣いだとこうなる)の数は30万人を越えていたらしいです。1908年にT型フォードが発売され一気に大量生産され自動車の価格がぐんぐん下がっていった時期です。流れ作業のその生産方式が生まれチャップリンの映画モダンタイムスで人間を生産システムの一部として機械同然に扱うことが社会問題になり始めていたのがまさにこの1936年なんです。

|

Evolve-R ECU (DME) Remapping リマップチューン カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/11/20 20:00:27 |

|

|

フォト一句スライドショー カテゴリ:Web 2015/03/01 14:41:05 |

|

|

On the Street Where You Live - Blog カテゴリ:Blog 2010/04/17 08:58:46 |

|

BMW Z4 M ロードスター 2007年からこのクルマで日本中を旅をしています。最高のエンジン、まずまずのハンドリング ... |

|

BMW Z4 ロードスター S2000を失って次期ツーリング専用車として購入。九州の旅6,000Kmを走りましたが、 ... |

|

ホンダ S2000 日本中を旅してほぼ10万キロ、2007年1月まで乗っていました。4気筒最高のエンジンを楽 ... |

|

ホンダ ビート このクルマに乗っていた頃は、日本中の酷道/険道を走り回っていました。エンジンが気持ちよく ... |

| 2022年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2021年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2020年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2018年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2017年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2016年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2015年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2014年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2013年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2012年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2011年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2010年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2000年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |