旅の写真で友人と語らいたいこと

旅の写真で友人と語らいたいこと  ドイツロマン派の作曲家フェリックス・メンデルスゾーンは「旅を思い出すことは、人生を二度楽しむこと」と言ったそうだ。昔の人は旅の記録を日記として残したり、詩にしてみたり、絵として残したり、音楽を作ったりしたのだろうね。現代は誰でも写真やビデオでお手軽に旅の記録が残せる。ボクは絵を描くのは苦手だし、文章もダメなので、パシャッとお手軽に写真を撮ってメンデルスゾーンが言った人生を二度楽しむことに使いたいと思っている。

ドイツロマン派の作曲家フェリックス・メンデルスゾーンは「旅を思い出すことは、人生を二度楽しむこと」と言ったそうだ。昔の人は旅の記録を日記として残したり、詩にしてみたり、絵として残したり、音楽を作ったりしたのだろうね。現代は誰でも写真やビデオでお手軽に旅の記録が残せる。ボクは絵を描くのは苦手だし、文章もダメなので、パシャッとお手軽に写真を撮ってメンデルスゾーンが言った人生を二度楽しむことに使いたいと思っている。

旅する人よ、風景カメラマンになるなかれ

旅する人よ、風景カメラマンになるなかれ

旅の風景とボクのクルマ

旅の風景とボクのクルマ

自動運転車で駆け抜ける歓びは得られるか?

自動運転車で駆け抜ける歓びは得られるか?  自動ブレーキ(AEB)やアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)に代表される、先進ドライバー支援システム ADAS(Advanced Driving Assistant System)の導入が進んでいる。このシステムの進化は近い将来、運転者が運転不能になっても自動で状況を判断し事故を回避することを実現するだろう。そしてその先には道路を選ばない完全自動運転を実現するかもしれない。完全自動運転を「かもしれない」と書いたのはそこへ行き着くまでに、倫理や法律、そして技術の大きな壁が横たわっているからである。

自動ブレーキ(AEB)やアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)に代表される、先進ドライバー支援システム ADAS(Advanced Driving Assistant System)の導入が進んでいる。このシステムの進化は近い将来、運転者が運転不能になっても自動で状況を判断し事故を回避することを実現するだろう。そしてその先には道路を選ばない完全自動運転を実現するかもしれない。完全自動運転を「かもしれない」と書いたのはそこへ行き着くまでに、倫理や法律、そして技術の大きな壁が横たわっているからである。 自分の写真の使い道の話

自分の写真の使い道の話  ボクが写真を撮るのは単なる趣味で、趣味としてもドライブ旅のおまけであってそれ以上のものではないのです。「旅の風景にボクのクルマがワンポイントで写っている」ってのがボクの撮りたい写真だってことは、過去のブログ「旅と写真について」「旅する人よ風景カメラマンになるなかれ」「旅の風景とボクのクルマ」でも書いてきました。

ボクが写真を撮るのは単なる趣味で、趣味としてもドライブ旅のおまけであってそれ以上のものではないのです。「旅の風景にボクのクルマがワンポイントで写っている」ってのがボクの撮りたい写真だってことは、過去のブログ「旅と写真について」「旅する人よ風景カメラマンになるなかれ」「旅の風景とボクのクルマ」でも書いてきました。

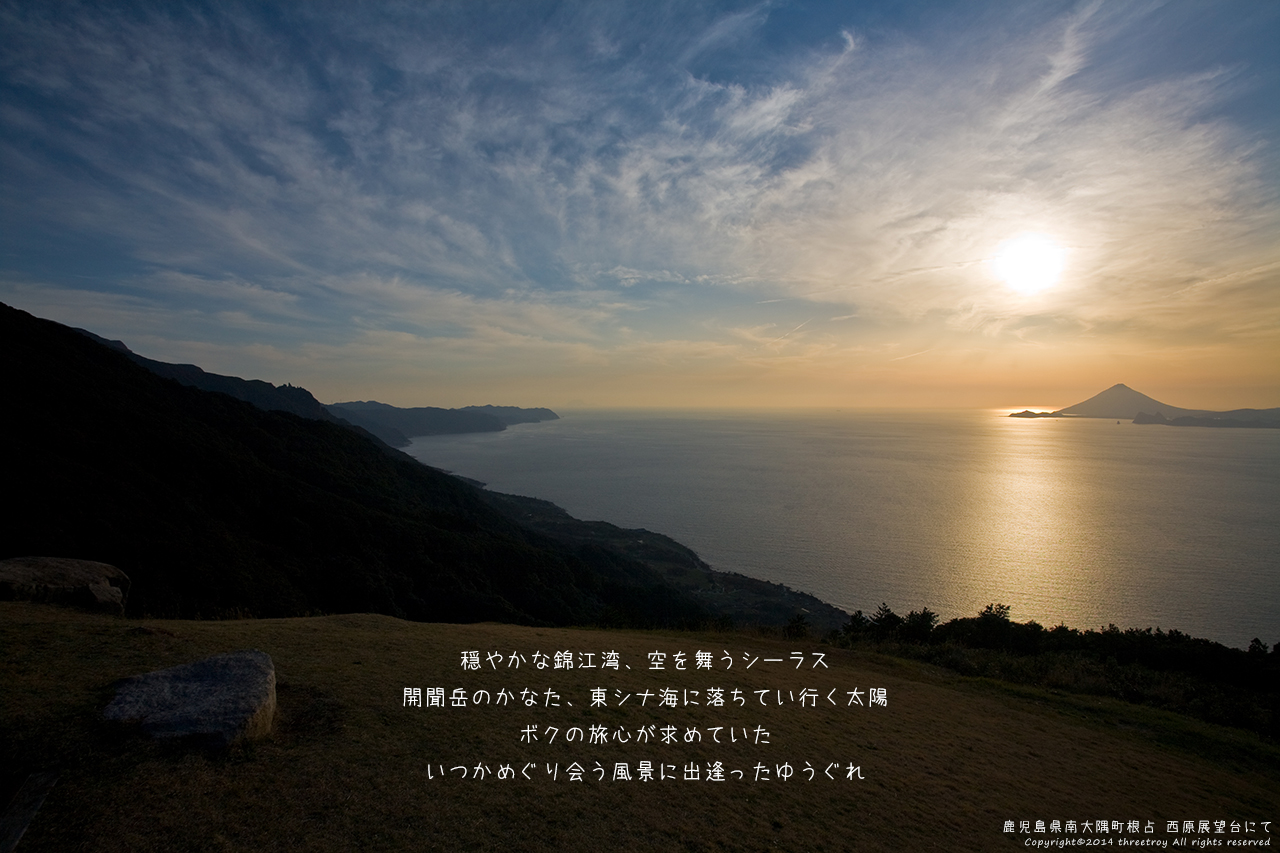

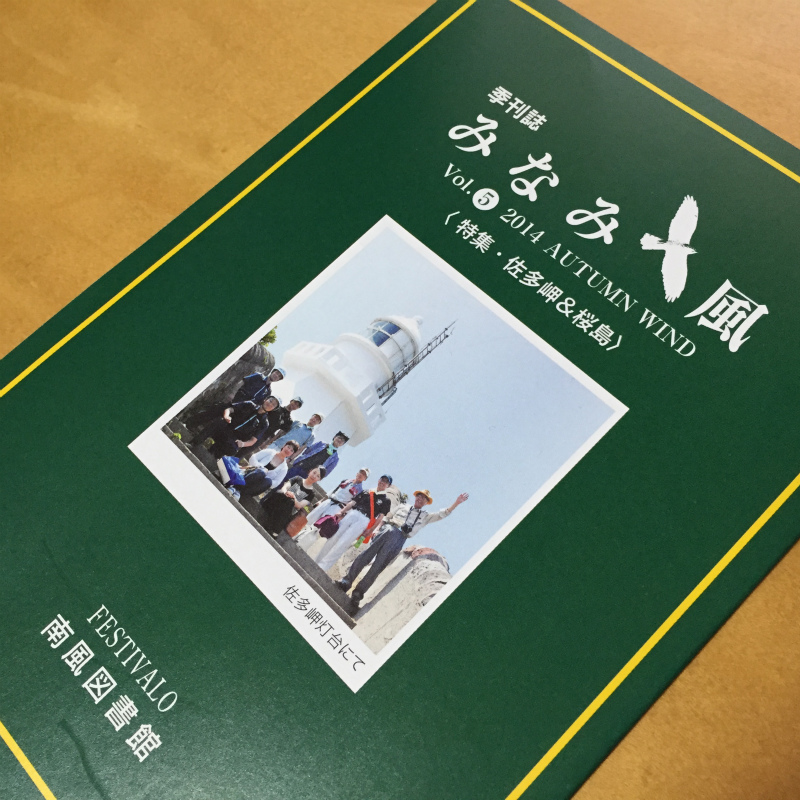

2つ目は鹿児島県旅行業組合からの依頼でした。季刊誌「みなみ風」という無料配布の地域紹介誌に佐多岬の写真を使いたいというものでした。この季刊誌は鹿屋本社のフェスティバロというお菓子屋さんが文化活動として出してらっしゃるものなんだそうです。フェスティバロの広告こそ載っていますが内容は南大隅のおよそ旅行ガイドブックに掲載されないような地元ならではの情報満載です。こっちは大好きな南大隅への貢献にもなるかな?と考えて、使ってもらうことにしました。ただボクの佐多岬の写真はあまり良いのが無いので、これでいいのだろうか?と悩みましたが(-_-;)

2つ目は鹿児島県旅行業組合からの依頼でした。季刊誌「みなみ風」という無料配布の地域紹介誌に佐多岬の写真を使いたいというものでした。この季刊誌は鹿屋本社のフェスティバロというお菓子屋さんが文化活動として出してらっしゃるものなんだそうです。フェスティバロの広告こそ載っていますが内容は南大隅のおよそ旅行ガイドブックに掲載されないような地元ならではの情報満載です。こっちは大好きな南大隅への貢献にもなるかな?と考えて、使ってもらうことにしました。ただボクの佐多岬の写真はあまり良いのが無いので、これでいいのだろうか?と悩みましたが(-_-;)|

Evolve-R ECU (DME) Remapping リマップチューン カテゴリ:その他(カテゴリ未設定) 2022/11/20 20:00:27 |

|

|

フォト一句スライドショー カテゴリ:Web 2015/03/01 14:41:05 |

|

|

On the Street Where You Live - Blog カテゴリ:Blog 2010/04/17 08:58:46 |

|

BMW Z4 M ロードスター 2007年からこのクルマで日本中を旅をしています。最高のエンジン、まずまずのハンドリング ... |

|

BMW Z4 ロードスター S2000を失って次期ツーリング専用車として購入。九州の旅6,000Kmを走りましたが、 ... |

|

ホンダ S2000 日本中を旅してほぼ10万キロ、2007年1月まで乗っていました。4気筒最高のエンジンを楽 ... |

|

ホンダ ビート このクルマに乗っていた頃は、日本中の酷道/険道を走り回っていました。エンジンが気持ちよく ... |

| 2022年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2021年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2020年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2018年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2017年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2016年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2015年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2014年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2013年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2012年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2011年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2010年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| 2000年 | |||||

| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 |

| 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |