開館から4年目にして、やっと見学しました。

これまで、JR各社や大手私鉄の博物館は大体見学済みでも、ここだけは何故か機会に恵まれず。でも先日、やっと見学が実現したので報告します。また今回が、新しいカメラの初陣でもあります。

朝9時30分頃に博物館に行くと、数人が並んでいました。前売券の所有者と当日券を求める列の2種類あり、私は前売券を用意していたので前者に並びました。別の日に、みどりの窓口で予め買っておいたのです。前売券があれば、当日券を買うよりも少しばかり早く入場出来ましたよ。

JR西日本のみどりの窓口でしか購入できません

最寄り駅は、JR嵯峨野線(山陰本線)の梅小路京都西駅です。昨年供用を開始したばかりの駅で、アクセスとしては申し分ありません

開館直前には100人以上の列ができていましたが、思っていたよりも混雑していません。殆ど先頭で入ると、旧交通科学博物館(以下、弁天町)でもお馴染みだった車両群がお出迎え。屋内展示の車両を含め、どれもこれもJR西日本だからこそ揃えられる魅力的な車両ばかりでです。

0系は弁天町ではガラス張りの箱入り娘だったせいか、車体の状態が良かったです

ビュフェ車両の特別公開が行われていました

普通車の座席が2種類展示されていました。甲乙つけ難いですが、どちらがいいでしょうね? グリーン車もありますが、当日は非公開でした。そう言えばこの車両、トンネルに突入する度に急激な気圧変動で「ミシミシッ!!」と車体の軋む音がするんですよね

最後に運転席も見られました。落ち着くんだ青木君!!

ブルートレインの食堂車「ナシ20」は惜しくも営業休止でした

次は電気機関車と元トワイライトエクスプレス専用車を含む客車が2編成並んでいる展示を見学しました。

EF81とEF58が並んでいます。EF58はとにかく巨体ですね。私はこの機関車に、飯田線のトロッコ列車に乗った時、お世話になりました。路線の格とは不釣り合いな巨体が強く印象に残っています

EF58の後ろにいる、オロネ24という個室ではないA寝台車の内部です。「出羽」「銀河」で乗った事がありますが、下段だと尻の部分が上手く窪んでいて、寝心地が良かったですよ

その隣の、あの「トワイライトエクスプレス」の最上級車両「スロネフ25」です。結局乗れないままでしたよ。スイートとは言わないまでもロイヤルくらいには乗りたかったです

隣は食堂車「スシ24」です。特急電車(489系)から改造されただけに、車体の形状は他の車両とまるで違っているのがユニークですね。しかも屋根にはキノコ形クーラー! 民営化の前後は715系など、激しすぎる改造車が横行していたものですが、これまた魔改造ですね。食堂車ならではの、床下の巨大な水タンク(1,000ℓ)が印象的でした

別の場所には、同じトワイライトエクスプレスの別の編成がいました。

窓が屋根まで食い込んだサロンカーです

電源車のカニ24です。客室がどんなに豪華でも、これがないと話になりません。ブルートレインの車両の中では、私にとって最も好きな車両でもあります

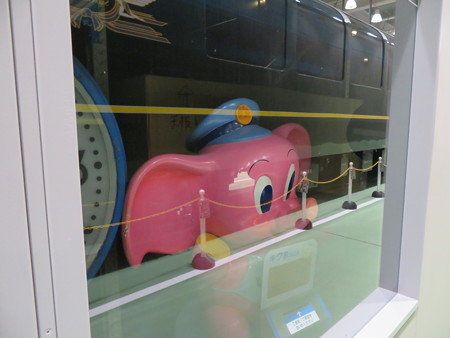

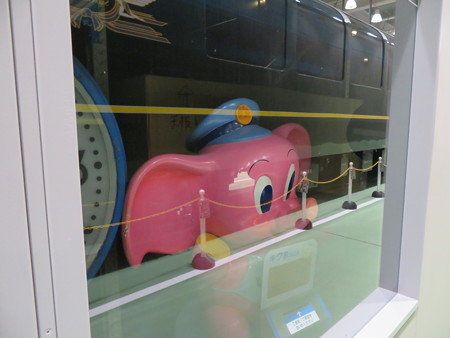

これらの車両の脇にあるガラス越しから何やら視線が?

おや、キク象さんではありませんか(笑) ここは収蔵庫らしく、他にも色々ある様子。何かの企画展で展示されるといいですね

建物内部に入ると、弁天町から引き続き展示する車両もありますが、新たに展示された車両がメインでした

500系のトップナンバー車がいました。登場から20年以上経過しても、未だにかっこいいです。デビューの2ヶ月後に乗りに行きましたが、後述のパンタグラフの下の席だったためかどこの駅でもカメラを向けられました。終点の博多でこの先頭車の前で撮影しまくったのも、忘れられません。こんな航空機並みの丸い断面の鉄道車両、唯一無二の存在です

別の場所には、500系新幹線のボデーの構造材が展示されていました。これは

段ボール家具みたいなハニカム構造ですが、丸い車体に合わせてこんなハニカムを組んで行くのですから、製造はさぞかし困難だったでしょうね?

元祖・寝台電車特急で、この先頭車は581系ですね。初めて乗ったのは「ゆうづる」でしたが、3段寝台での上り下りや着替えは大変でした。また急行「きたぐに」で座席車「サロ581」に乗った事もありますが、あの無意味な天井の高さが強烈でした(笑)

489系の先頭車「クハ489-1」です。碓氷峠でEF63と協調運転するための車両で、私は「あさま」の運用で乗車したものの「白山」としては乗りませんでした。一時期復活していた食堂車も消滅していたし、常に混雑していて乗る気になれなかったんですよね。この車両はいわゆるトップナンバー車ですが、この他にも500系新幹線や103系など、ここではトップナンバー車の展示が多いですね

100系です。乗客目線では、この車両の完成度が一番高いかも。二階建車両が4両あったV編成「グランドひかり」の先頭車ですが、二階建車両の1階にあった普通席は豪華でしたね

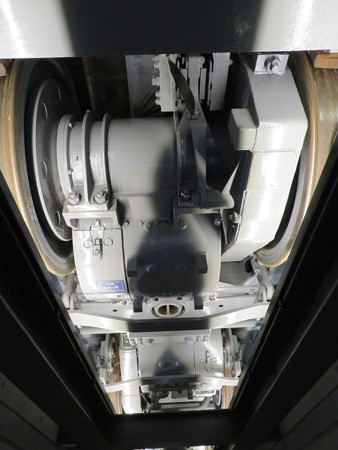

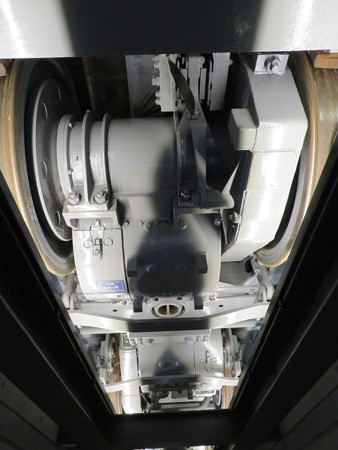

機関車のEF66(写真の上2枚)とDD51(写真の下2枚)が、高い位置に設置されていました。総重量100tある巨体が高い位置にあるのは迫力があります。両方共に下から覗く事ができて、電気は台車にモーター、その他の機器類がみっちり詰まっていました。一方のディーゼルは、駆動軸以外の軸(写真一番下の中間台車)は軸重分散専用なので、単純な構造だったのが印象的でした

貨物列車に連結されていた、貨車と車掌車です。かつては貨物列車にまで、車掌さんが乗務していたのですね。ただ展示されているだけと思いきや、なな~んと下のレールは「カーリターダー」ではありませんか!

京三製作所

京三製作所が製作したカーリターダーです。子供の頃、旧大宮操車場(現在のさいたま新都心のある場所)を通過する時に見た気がします

これはキハ81系の車内ですが、こんな非リクライニングの座席、ありましたねえ。簡易リクライニングシート(通称;バッタンシート)よりも好きでした。489系あさまで「たったの一度だけ」堪能しましたが、座席背面のテーブルが使いやすくて良かったです

1Fには車両だけでなく、部品や関連施設の展示がありました。

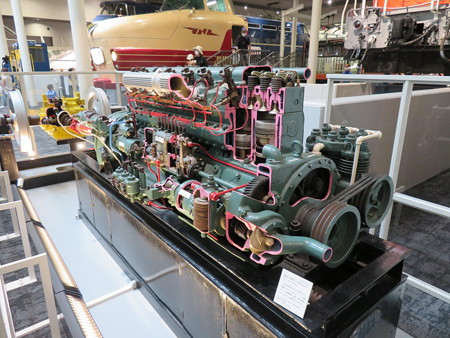

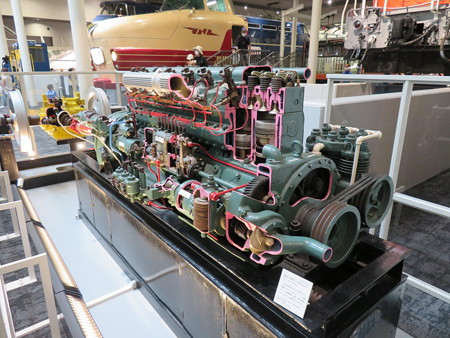

国鉄時代のディーゼルエンジン「DMH17」です。国鉄車両の標準エンジンとして長年使われていましたが、あまりに力が無くて現場では苦労したそうです。特に急坂に差し掛かると全開でもスピードダウン→エンジンの冷却が追い付かず出力を下げる→更にスピードダウンという悪循環に陥り、特急列車でありながら峠では自転車にまで抜かれる屈辱を味わったこともあったと、親が国鉄職員だった中学時代の同級生から教えて貰いました

パンタグラフ各種です。新旧各種のパンタグラフがありますが、主役はやはり一番手前にある500系新幹線の翼形のやつでしょう

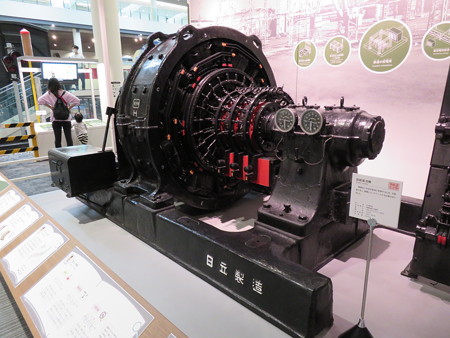

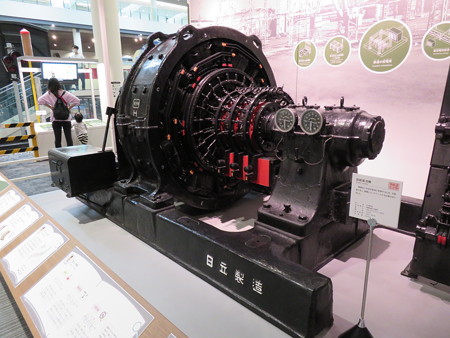

まるでジェットエンジンみたいな形ですが、これは電気関係の装置で「回転整流器」と言うそうです。装置の詳細は分かりかねるので、詳しい方がいらっしゃったらお願いします(←責任転嫁・笑) これは日立製作所の製品ですが、鉄道車両各種をはじめここでも紹介しているマルスなど、日立は鉄道関係の装置が得意ですね

次は2Fに移動しました。車両以外の細々した展示が並んでいます。まあ2Fで重量物の車両を展示するわけにはいきませんよね~

おおっM型マルス!ネット予約ができる前は、わざわざ駅のみどりの窓口まで行って、この端末で発券してもらっていたんですよね。長野駅や佐貫駅(現在の龍ケ崎市駅)の端末に、よくお世話になったものです。モニターの上に緑の文字でYESかNOで結果が表示されるのですが、いつも心の中で当時の大ヒット曲のフレーズ「Say Yesぅ~」を叫んでいました(笑)

使用可能な券売機を殆ど見なくなった、オレンジカードです。コレクションはしなかったけど、何かの記念で幾らか買いました。一番のお気に入りは、某海底駅で買った駅名票を模したやつでしたよ。他にも、某特急列車で車掌さんから、有り金はたいて車両モノを8枚大人買いした過去もありましたよ(笑)

北陸新幹線の「グランクラス」と、山陽新幹線の「ひかりレールスター」の座席が展示されていました。少々半端な存在だった山陽ひかりにこんな大サービスだから、大人気でしたね。こんな座席なのにグリーンではなく普通席ですから。パーティションで仕切った簡易な個室ですが、最近の個室タイプの国際線ファーストクラスに似ていますね

国鉄車両に設置されていた、水回りの装備です。左の洗面台、国鉄オリジナルのA寝台個室「オロネ25」のやつではありませんか。これ、結局乗らないまま終わってしまったんですよね。真ん中は特急列車のデッキ(多分)にあった冷水器で、独特な紙コップで冷たい水を飲める装置です。ペットボトルのミネラルウォーター全盛の現在ではありえない「安全と水はタダ」と揶揄されていた時代ならではの装置ですね。

国鉄にしては気の利いたサービスだったですよ

貨物輸送についても紹介されていました。貨物ターミナルやコンテナ輸送等、色々と。モーダルシフト等で鉄道輸送が理想的、とも聞こえましたが、なかなかそうも行かないのが現状。輸送の現場からはそう思います。緑色の鉄道コンテナは「5tコンテナ」とも言い、和歌山の

総合車両製作所が2014年に製造したものでした

吹田の貨物ターミナルで使われていた(うろ覚え)、ポイントの切り替え装置です。現場に設置されたポイントそれぞれにスイッチがあるとは。これの操作には職人技が必要な気がします。うーん、こんなにスイッチがあると、仕分けを間違えて誤発送した事も、あるのでしょう? 輸送の現場に関わる者として、そう思います

鉄道会社の博物館のお約束、パノラマ模型です。いつの時代もトップクラスの人気を誇りますが、何故か私はあまり関心がありません。運転していない時間帯にチラ見してスルーしました(苦笑)

へぇー。小説や音楽、映画など、鉄道絡みの作品各種まで展示されているとは。言い出せばきりがないけど、さだまさしの「驛舎(えき)」とはわかっているではありませんか(笑)

あの映画はやはりなかったけど(もっと笑)

再び外へ。今度は蒸気機関車が多数展示されている扇形車庫です。

かつては「梅小路蒸気機関車館」と名乗っていた建物で、昔からある施設ですね。蒸気機関車がこれだけ並ぶのは、ここだけかも? 巨大な動輪や風格のある蒸気機関車の胴体は迫力満点でした

C62です。私としては形が整い過ぎた位のD51よりも、こちらの方が好み。実のところ蒸気機関車はさほど関心は無いのですが、蒸気機関車の中では一番好きかも

当日は使用中止でしたが、梅小路時代から休憩室として使われている50系客車です。私にとっては、蒸気機関車以上に興味がある車両…私は何て天邪鬼な野郎なのでしょうか(笑) ノーマルな50系はたったの一度だけ、東北某所で乗った事があります。当時はまだ客車の普通列車が当たり前の存在で、駅に隣接する基地にはざっと見て100両以上のこの客車が設置されていて驚いたものです

これで、見学を終了しました。以前から訪問したいと思っていた割にはなかなか実現せず、開館してから4年目にしてやっと見学できました。思っていた以上に楽しめて、満足です。

最後に。

京都の市街地を走る京都市交通局のバス…ほぼ無意味な画像ですが(笑)

現在の京都、お薦めです。乗り物や施設が混雑していません。いつもは大量にいる外国人観光客も皆無で、たまに見かけても日本在住っぽい方でした。京都に訪れたいのであれば、今のうちに!

開館から4年目にして、やっと見学しました。

開館から4年目にして、やっと見学しました。