私は全然知らなかったが、魚類の放射線測定の方法について的外れな批判をしている輩がいるらしい。

基本的にこうしたものでは「可食部」……要するに実際に食べる部分の測定を行う。

それを逆手にとって、「頭・骨・内臓をとって測定することで、わざと測定値を低く見せているに違いない」と陰謀論をまき散らしているらしい。

そこは論より証拠。

勝川俊雄 公式サイトにその検証が上がっていたので、紹介がてら、ここではそのグラフを引用しよう。

(データの出典:

日本の環境放射能と放射線)

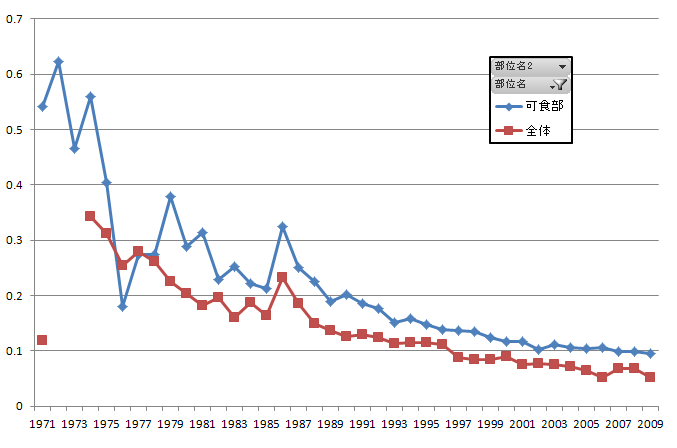

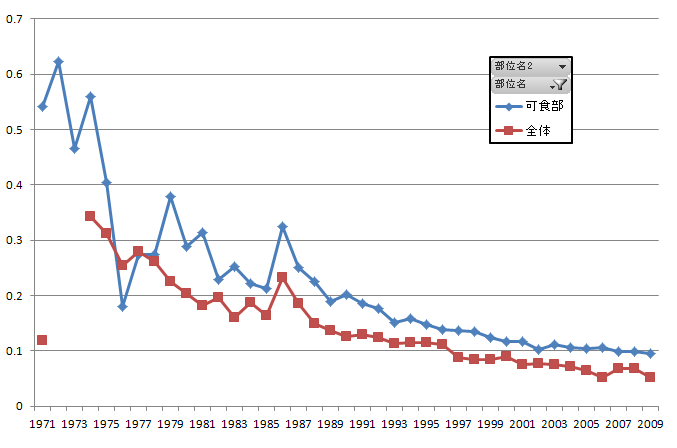

これは過去行われてきた魚類のモニタリングの結果である。

このグラフでは

・全体

・可食部

両方のデータが載っている。

魚から「頭・骨・内臓」を取り除き可食部だけにすると、なんと「放射性物質の量の割合は増えてしまう」のである。

(通常ベクレル/kgのような単位で放射線量を表示する。分母が質量であることに注目)

これは、セシウムが筋肉に含まれやすいという事実から説明できる。

たとえば、

魚全体の質量が100gであったとして、その中に1gセシウムが含まれていたとすると1%である。

【全体で計測】

セシウム 1g

-------- = ------ ×100 = 1%

魚全体 100g

この魚から「頭・骨・内臓」をとりのぞいたら80gになった。このときセシウムのほとんどは筋肉に含まるのであいかわらずセシウムは1gふくまれている。割合は1.25%になる。

【可食部で計測】

セシウム 1g

-------- = ------ ×100 = 1.25%

魚全体 80g

つまり、「割合」で見ると、可食部だけにするとセシウムの値は増えてしまうのである。

もしセシウムが内臓や骨に大量に蓄積するものであれば取り除くことで少なくできるが、筋肉中に含まれやすい物質であるからむしろ逆の結果になるのである。

政府のやることに対してほとんど脊髄反射で陰謀論を振り回すものが多い様だが、環境モニタリングは1950年代から行われており、測定法などは事実を知るために以前から決められているものだ。今突然はじめ、何かを隠すために決めた方法ではない。そうした事実を知るべきだ(ただし、通達で測定方法が変更されたことがある……葉物野菜は洗わずに測定→洗って測定)。

勿論、新たな知見から問題が判明すれば改めるべきだが。勝川氏もストロンチウムについては骨に蓄積しやすいため骨を含む調査をすべきだと言っている。

Posted at 2011/06/04 13:27:47 | |

トラックバック(0) |

放射性物質・放射線 | 日記

最近あちこちで我慢ならないほど間違った紹介のされ方をしているドイツ気象庁(DWD)の粒子分布シミュレーションについて、私から説明しておきたい。

最近あちこちで我慢ならないほど間違った紹介のされ方をしているドイツ気象庁(DWD)の粒子分布シミュレーションについて、私から説明しておきたい。