![[赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて [赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/5115098/p1m.jpg?ct=5eb058986991)

紫外線だけでなく、赤外線もカットする機能を合わせ持つ断熱ガラスフィルムの話。

私事だが、5月半ばから2週間ほど、体調不良で手術を受けるため都内の病院に入院していた。もちろんこのブログを書いている現在は退院した(通院中な)のだが、入院中はパソコンはもちろんPHSも使えないとあって、ベッドの中で横になりながらラジオから流れるニュースを聞く以外、外界からは ほぼ遮断された日々を送っていた。

手術成功後、知人が面会時の差し入れで自動車雑誌(CARトップ)を差し入れてくれた。以前はドライバー誌(八重洲出版)を良く買っていたものだが、ここ数年は他誌を含めて買い控えるようになっていたから、久しぶりに読むCARトップ誌はなかなか面白く感じられた。数日間かけて端から端まで目を通した。記事はもちろん、広告ページも、である。

さてその広告ページの中に、ふと私の注意を引くものがあった。ウィンドウフィルムの広告である。製品名は「シルフィード」。製品名だけを見ると、何だか週刊少年マガジン誌に連載されていた漫画(「風の~」)に出てくる馬の名前を連想させるが、ここではそれは置いておいて。

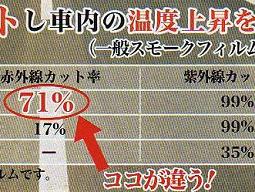

<↓断熱ガラスフィルム ”シルフィード”> <↓赤外線カット率は約71%とされている>

広告の趣旨を要約すると、次のように表されるだろう。

「シルフィードは紫外線ばかりでなく、赤外線も約7割カットする特徴を持つフィルムである。」

ナニなに?赤外線をカットするフィルム・・・とな?

赤外線カット率は71%・・・とな?

そういえば、従来の市販のウィンドウフィルムの多くはUVカットタイプが主で、「紫外線+赤外線」カットタイプは(業務用など一部を除くと)あまり見あたらなかった。

そう思いながらふと取り出したのが、先月マイナーチェンジしたBP/BL型レガシィ(年改区分

Eタイプ~)用の新オプションパーツカタログである。あらかじめ入院前日にディーラーに立ち寄り、入手しておいたものだ。このオプションパーツカタログを読み進んでいくと、実はそれ以前(~年改区分Dタイプ)のオプションパーツカタログには記載が無かった新しいアイテムが載っている。そのアイテムの一つに 「

IRカットタイプ」 と呼ばれる赤外線カットガラスフィルムがあるのだ。

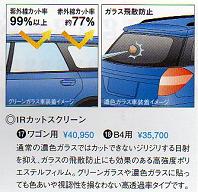

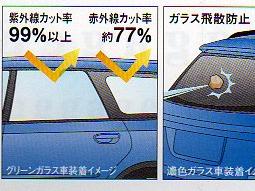

<↓BP/BL型レガシィ用 IRカットスクリーン> <↓赤外線カット率は約77%とされている>

レガシィ用純正オプションに新しくラインナップされたこのIRカットスクリーンは、

赤外線カット率で約77%を誇る。数値だけで比較すれば、これは前述の 「シルフィード」 よりも優れている。ただし、純正の濃色ガラスやグリーンガラスに貼り付けることを想定して、

非着色タイプ(高透過率タイプ)のみの設定 となっている点が、ファッション性よりも安全性(視認性)を重要視するメーカーの姿勢をよく反映している。裏を返せば、着色タイプをラインナップしていない点で、実際のユーザーニーズにやや合致していないとも思われるのだが・・・。

退院後、早速このIRカットスクリーンについてディーラーの担当セールスに聞いてみた。

・ワゴン用は 40,950円 とあるが、これはリヤ5面の価格か?

・それとも非着色タイプということは、運転席・助手席も含めた7面なのか?

・リヤゲートのフィルムは、上下何分割タイプか?

回答は次のようであった。

・リヤ5面での価格である。

・運転席・助手席はキットには含まれていない(追加オプションにも無い)。

・リヤゲートのフィルムは上下3分割構成である。

思い起こせば、かつてBG型レガシィには純正オプションでUVカットスクリーンやUVカットシェードが用意されていた。カタログによると、前者は 「赤外線も吸収するので日差しの強い日のドライブも安心」、後者は 「赤外線も80%以上カットして車内温度の上昇を防ぎます」 とある。

<↓BG型レガシィ用 UVカットスクリーン> <↓BG型レガシィ用 UVカットシェード>

UVカットスクリーンでは、具体的な数値を挙げずに ”赤外線

も 吸収する” というあいまいな表現に留めている点が少々お茶を濁しているようにも感じられるが、当時としてはまぁこんなものだろう。その一方、効果のあるUVカットシェードはハメコミ式のポリカーボネート製であるから少々大げさで、以後のレガシィではオプション設定から漏れるアイテムと化した。

時は流れ、今回、純正オプションでありながら しっかりと 「赤外線カット率77%」 と謳っているガラスフィルムは相応に効果を期待しても良さげなアイテムだと考えられ、私のBP5D型レガシィにも適用すべく、ディーラーで施工をお願いする決意をした。従来ならば、部品=フィルムのみを注文して持ち帰り、自分で施工するところなのだが、何せ今は手術後で身体の自由の利かない身だ。本格的な夏が来る前に、今回は工賃を払って貼り付けをお願いすることにしたのだ。

しかし本音を言うと、プライバシー保護の観点からシルフィードのような

断熱着色フィルム が欲しかった(∵納車時からフィルムの類は一切貼っていなかった)のだが、純正オプションである以上、非着色タイプ(高透過率タイプ)しか設定がないので仕方がない。そこでまずはディーラーで赤外線カット効果の高いIRカットスクリーンを貼ってもらい、後日、自分の好きな濃度の市販フィルムを その上から ”

重ね貼り” すれば良いと考えた。

ガラスフィルムの ”

重ね貼り” はすでに

BGレガシィの時代にDIYで経験済み なので(→

こちら)、何も問題はない。懸念点があるとすれば、1枚モノとはならないであろうリヤゲート用フィルムとなるので、前述のごとく 「リヤゲートのフィルムは、上下何分割タイプか?」 をあらかじめ打診しておいたのだった。経験上、先に貼るフィルムの分割数が少ない方が、後から重ね貼りするフィルムの作業上の苦労が少なくなるためだ。

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ディーラーに赴き、IRカットスクリーンの施工を依頼しつつ、話を良く良く聞いてみると、

・フィルム貼り付け作業は、外注専門業者がディーラーにやって来て実施する。

(ディーラーのメカニックが貼り付けるワケではない)

・そのため、外注業者が取り扱っているフィルムならば、実は

純正オプション以外でも貼り付け可能。

ということが分かった。

(フィルムではないが、以前、

盗難抑制ガラスエッチング を依頼したときは、メカニックが作業していた。)

それならば・・・ということで、例のCARトップに掲載されていた ”シルフィード” の広告(雑誌から切り離し、

資料として取り置きしておいた)をディーラーの担当セールス氏に見せたところ、ちょうど出入りの業者さんはこのフィルムを取り扱っている!という。すなわち、ディーラーを窓口として作業発注可能だということが判明した。

よーし、それなら作戦変更だ。赤外線カット率自体は純正オプションよりも少々劣るが、好きな濃度(透過率)のシルフィードのみを貼れば、ほぼ希望が達成されることになる。わざわざ後からフィルムを重ね貼りする手間が省けるというものだ。それに、もしも何か問題が生じたとき(クレームなどの処置が必要になったとき)、私個人が業者を直接相手にする必要がなく、担当窓口であるディーラーを介して意思表示すれば良いことになる。シルフィード取り扱い店よりもディーラーの方が家に近い(クルマの引渡し・引取りが楽)、という利点もある。

結局、フロントガラスを除く

全7面 に断熱ガラスフィルム・シルフィードを貼ることにした。その内訳は次の通り。

・運転席+助手席 : FGR-300 (2面)

・リヤサイド : SC-7015 (4面)

・リヤゲート : SC-7030 (1面)

(詳細は 公式サイトへ → http://sylphide-ikc.com/tokuchou.htm )

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

実際に シルフィードを貼り付けてから数日経ったので、使用感を以下に述べてみる。

◎体感効果(室内温度抑制効果)は確かに感じられる。

→ 家の駐車場には、BPレガシィとGDAインプレッサが同じ向きに並んで置いてある。

炎天下放置後、昼過ぎにクルマに乗ろうとしてドアを開けると、フィルム無しの

インプレッサの方は熱気ムンムンですぐには乗る気がしない (ドア全開で室内の

熱気を外に逃がさないと運転席に座れない) が、フォルムを貼ったレガシィの

方は 「あぁ、室内が暑めだな」 という程度ですぐに運転席に座ることができる。

(注:あくまでも体感的なものであって、実際の車室内温度は未計測です。)

◎着色フィルムを貼ったぶん、室内がやや暗く感じられるようになった。

→ 実は第一印象がコレ。至極当然の結果だが、昼間でも車内がやや暗く感じられる

ようになった。が、私のクルマはサンルーフ付きなので、サンルーフのシェードを

開けると、室内は(イメージとして)従来通りの明るさを取り戻せる。

なお、シェードを閉めても後席室内から外の景色はよく見えるので、閉塞感はない。

◎夜間のバック(後退)時、視認性は過不足なし

→ リヤゲートが濃色ガラスの場合、SC-7015(透過率13%)を貼ると、きっと暗くて

良く見えなくなる恐れが生じると考える。SC-7030(透過率30%)は夜でも見える。

◎運転席・助手席でも日差しが暑いという感じが弱い

→ 前席は非着色タイプ(車検対応)だが、赤外線カット率が72%が利いているためか、

エアコンの稼働率(または風量)を下げても、あまり暑さが気にならなかった。

総じて言うと、当初の期待以上の効果を体感した。

フロントサイド(助手席+運転席)には車検対応の断熱フィルムを、リヤ5面には着色(プライバシーフィルム)タイプの断熱フィルムを貼ることができて、現時点では十分に満足である。今後は本格的な夏を迎えたときの使用感、および年数が経ったときの経時変化(耐久劣化)を確認していこうと思う。

[STI-PROVA] STI製ロアアームバーとPROVA製アルミアンダーガードパネルは共着可能

[STI-PROVA] STI製ロアアームバーとPROVA製アルミアンダーガードパネルは共着可能 ![[STI-PROVA] STI製ロアアームバーとPROVA製アルミアンダーガードパネルは共着可能 [STI-PROVA] STI製ロアアームバーとPROVA製アルミアンダーガードパネルは共着可能](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/6295370/p1m.jpg?ct=cb20453dd698) 【1.目的】

【1.目的】 [BPレガシィ] 純正オプションのメタルグリルにも翼型モチーフを採用してみる、の巻

[BPレガシィ] 純正オプションのメタルグリルにも翼型モチーフを採用してみる、の巻 ![[BPレガシィ] 純正オプションのメタルグリルにも翼型モチーフを採用してみる、の巻 [BPレガシィ] 純正オプションのメタルグリルにも翼型モチーフを採用してみる、の巻](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/5254241/p1m.jpg?ct=ac39331c78f2) BP/BL型レガシィの純正オプション:「メタルタイプフロントグリル」 にも翼型モチーフを適用してみた、という話。

BP/BL型レガシィの純正オプション:「メタルタイプフロントグリル」 にも翼型モチーフを適用してみた、という話。 [赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて

[赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて ![[赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて [赤外線カットフィルム] ”シルフィード” を貼ってみて](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/5115098/p1m.jpg?ct=5eb058986991) 紫外線だけでなく、赤外線もカットする機能を合わせ持つ断熱ガラスフィルムの話。

紫外線だけでなく、赤外線もカットする機能を合わせ持つ断熱ガラスフィルムの話。 [BPレガシィ] 圭オフィス車高調・再び (フロントも車高を上げてみる、の巻)

[BPレガシィ] 圭オフィス車高調・再び (フロントも車高を上げてみる、の巻) ![[BPレガシィ] 圭オフィス車高調・再び (フロントも車高を上げてみる、の巻) [BPレガシィ] 圭オフィス車高調・再び (フロントも車高を上げてみる、の巻)](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/4419630/p1m.jpg?ct=c659a92321c3) BPレガシィ用としては設定のないはずの [圭オフィス車高調] を

BPレガシィ用としては設定のないはずの [圭オフィス車高調] を

[BPレガシィ] リヤ車高上げ:「GTスペックBの車高をアウトバック並に上げてみる」の巻

[BPレガシィ] リヤ車高上げ:「GTスペックBの車高をアウトバック並に上げてみる」の巻 ![[BPレガシィ] リヤ車高上げ:「GTスペックBの車高をアウトバック並に上げてみる」の巻 [BPレガシィ] リヤ車高上げ:「GTスペックBの車高をアウトバック並に上げてみる」の巻](https://cdn.snsimg.carview.co.jp/carlife/images/UserDiary/3935894/p1m.jpg?ct=f64b7f3787cf) タイトルにある通り、GTスペックB(BP5D型ターボ、純正ビルシュタインダンパー装着車)のリヤ車高をアウトバック並に上げてみたので、暫定報告する。

タイトルにある通り、GTスペックB(BP5D型ターボ、純正ビルシュタインダンパー装着車)のリヤ車高をアウトバック並に上げてみたので、暫定報告する。