■雲台さんは

PWRを主に研究していました。

(ここは不思議な所で、

浜岡はBWRなんですよね)

コレは、予想が異なってくる

大きな要因になったのでは?

と外野は思っています。

【追記】単に急いでいたのではないかとの御指摘。

PWRをBWRに間違える。うん確かにカタカナを間違えまくる私にも

ありえますね。【追記終】

■雲台さんは悩んでらっしゃいました。

「

溶融しているのに爆発もしないしモニタリングの数字が低い」

コレは事後に眺めている外野(私)からすると興味深い発言です。

雲台さんはどれかの情報が嘘だと思ったようですが、

どれも正しかったようです。あえて言えば、

嘘は溶融のタイミングの発表でしょうか

■しかしコレを事後でいうのはちょっと「ずるい」と言うか無理があります

なぜならコレは、十分にパラメータが出ていて

結果も分かる現状からの分析だからです。

■ではその理由は何故でしょう?

BWRにも改良型と、初期型があります。

■もちろん改良型のほうが理に適っているのですが、

どうも・・・

初期型だから大惨事が防がれたのではないか?と

私は思っていたりします。

■

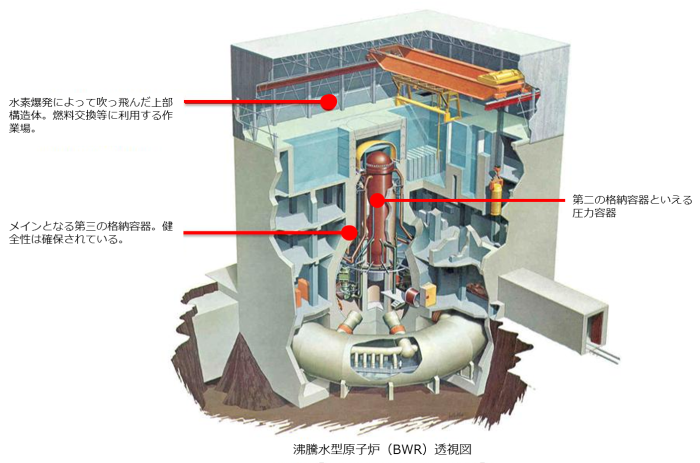

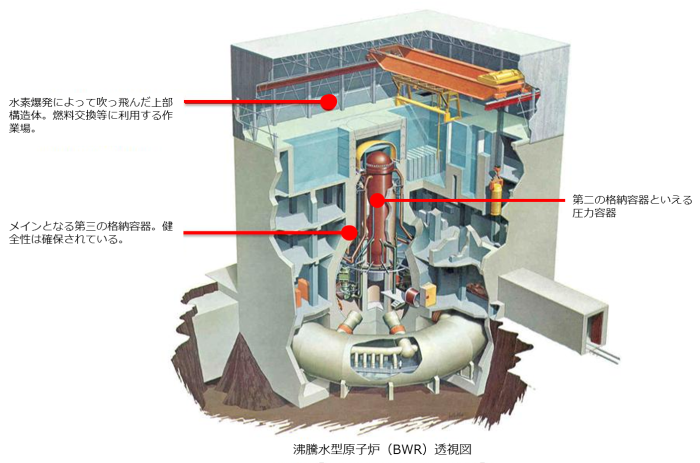

どうして??画像は改良型です。

一方、今回のタイプは何度も登場してますがコレ(プロトタイプ)です。

とおなじみの写真

■何が違うの???

実は違うのです。

【追記】違わないみたいです。お騒がせしました。【追記終】

仮に溶融した燃料が落ちても、

1)フラスコ上の格納容器の底に当たる

2)上から水がかかりながら、サプレッションチェンバーに落ちていく

3)サプレッションチェンバーは、格納容器と隔離されている。

【追記】初期型同様改良型も、そのまま圧力抑制室に落ちたりはしないそうです。

よく考えるとBWRは燃料棒のメンテを下からしますから、何もなかったら困ります。

私の不勉強でした。一つ勉強になりました【追記】

■格納容器の底は燃料が落下した場合穴が開きやすく

サプレッションチェンバーとのつなぎパイプは弱点ではあるのですが

こういうちょっとした損傷が、爆発力をそいでいる感触があります。

つまり、

溶融燃料がダイレクトに落下して、格納容器全体が破裂する、

そういうケースが「初期型」では防がれている可能性があります。

砂時計のように、ちょっとずつ燃料が落ちていくわけです。

■階上の使用済プールも弱点であると同時に、

階上なので「水が直接注げる」わけです。

今再び階上のプールのせいで、水漏れの危機があるわけですが、

階下にプールがあれば、空焚き→ポポポポーンを起こすわけで

利点と欠点は背中合わせのようです。

■

実は2号機の予想が、雲台さんの予想に最も近い経緯をたどるのですが

(11日に70時間で安全がわかるという発言は、

RCICの作動時間とほぼ合致しています。)

2号機で起きたのは

サプレッションルーム内での爆発であり、

この爆発にによって、何とガス漏れを起こし、爆発力を失います。

(代わりに14~15日にプルームがばら撒かれます)

メインの格納容器は、「

それなり」の健全性を保つため、

それなりの放射線しか出てこない、わけです。

(→モニタリングの数字が雲台さんの予想より上がらない)

■

2号機マニアとして断言してしまうと、

2号機がもし改良型で、爆発をしていれば、

雲台さんは英雄だったでしょう。

しかし、2号機がBWRプロトタイプで、

中途半端な爆発と放射能漏れを起こした為

■雲台さんの予想はよい方向に崩れ去り、

その迷いは、彼の数字に対する観念の迷いにつながり

17日以降の協力者の間違いデータの公開と

ネット総攻撃の憂き目に遭う事になりました。

と私は思っています。

■探って出てきたのは、

日本と言う国にツキがあった事と

幸運だったが故にボロッカスに集中攻撃を受けた

雲台さんの運命でした。

ブログ一覧 |

雲台さんの再評価【挑戦?】 | 日記

Posted at

2011/05/22 18:37:25

雲台さんの誤算(爆発が起きない!!)

雲台さんの誤算(爆発が起きない!!)

■雲台さんは

■雲台さんは

今、あなたにおすすめ

今、あなたにおすすめ