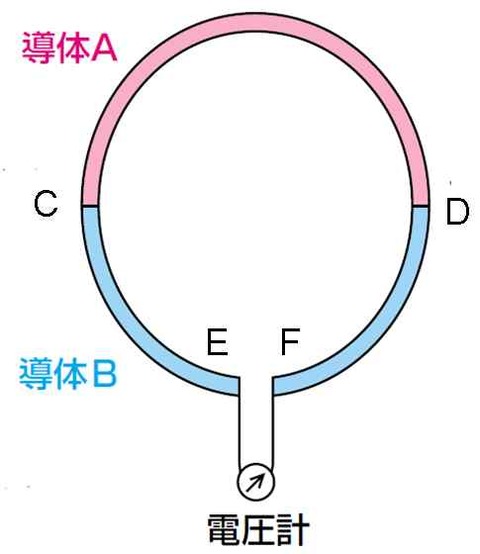

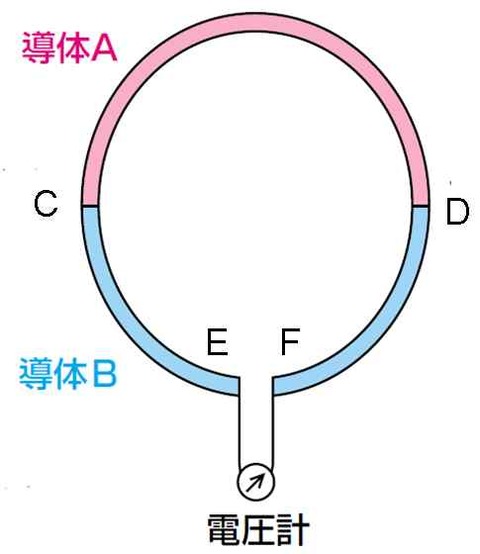

2012年02月15日08:00 福島原発の不良温度計問題。温度を測る熱電対の原理。材料によって仕事関数の温度依存が違うことを利用

富江先生の上記の記事

熱電対が非常に分かりやすいです。

異種金属の電位差を生かして

(電池だってそうなんですよ)

温度を測っているそうです。

いつも実物しか見ないですからね。

>東電の説明図には、金属AとBは1点で接合し、他端は、測定器の金属と接合する構造が描かれています。

電圧計にまでつなぐ配線金属と金属Aの接点および金属Bの接点では新たな電圧差が発生し、それが温度依存しますので、補償導線と呼ばれるものを使って、その影響を補償します。

うーん知識の範囲外です。

接合することによって、熱応力を発生させ

そのことによって、応力電池的に電位差が変わるということでしょうか。

ある意味応力腐食を起こさせるくらいの環境かもしれません。

■ちなみにこういった熱電対は、鞘(シース)の中に入ります。

なので、プラント関連から言うと知識がないもので

温度計の鞘みたいな部分が壊れるの?と言う話になります。

ただ、サヤも一つの弱点があります

大抵は根元が溶接なので

ここが痛むと密閉性が失われます。

随分と苛酷な環境にありましたから、

ここに微小な穴が開いたとか言う感じで

電位が狂っていると言うのが推論になります。

↑一般的な耐圧防爆の温度計、鞘の根元が溶接になってますね

ブログ一覧 |

2号機の情勢判断 | 日記

Posted at

2012/02/15 20:53:54

温度計と鞘

温度計と鞘

今、あなたにおすすめ

今、あなたにおすすめ