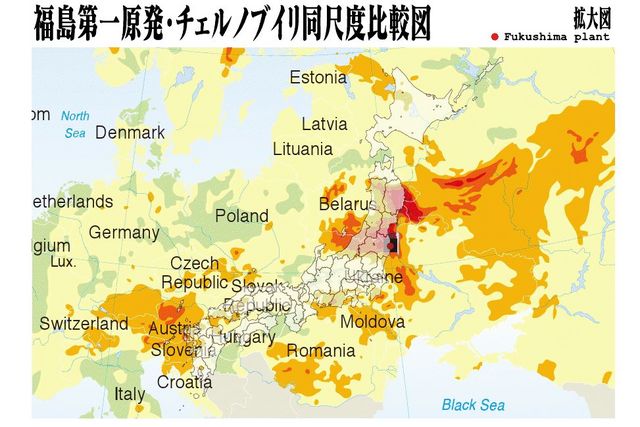

最新の早川地図(武田教授から拾ってきた)

と、思ったら9月11日版だった、最新じゃない^^;

自作3月15日

その他に

関東

3月16日(3号機?系)→未編集

3月21日(3号機系)→シリーズ3月21日

浪江・東北

3月12(女川ルート、1号水素)

3月18、19日(3号機プール放水系)(一関は20~21日)

北上水系カテゴリー

がある。

やはり長野は汚染が薄いようだ。

②は前橋通過であるから、

これが高崎通過なら、もっと碓氷峠を越えたが、

前橋通過なので群馬県の汚染をひどいものにした。

沼田付近の汚染のピークは赤城山ろくと谷を挟んだ北側に思われる。

ワカサギの500ベクレルも赤城山頂の湖のはず。

後は八場ダムの下流、榛名山の北辺りに、ホットスポットがあるはずだ。

後は利根川水系の汚染がきつくなるだろう。

前橋ー沼田間の農地及び住民には、

若干ではあるが健康障害が生まれうると思う。

ただのおさらいエントリーになってしまった^^

以前から言っている通りプルームは

止まる、曲がる、落ちるところに汚染が色濃く残る。

食べ物はほんの、ちょっと気をつけるだけで、全然数値が違うはず。

ほんの、ちょっとでいいのだと思う。

当然汚染されている食べ物もほんのちょっとなのだ。

思考停止せずに単純な物事に気付いて欲しい。

このままでは循環セシウム社会が出来てしまう・・・

分かち合っている場合ではないのだ。

後、有機栽培はやはり危険だ、特に来年以降・・・

かつて江戸時代、糞尿を通して、寄生虫と伝染病の

循環が日本人の健康を奪ったのと同じで

汚染の循環は肥沃な有意義性を無にしてしまう

■

東日本大震災:福島第1原発事故 本宮・白沢地区、牛ふん堆肥からセシウム /福島

◇福大が5000ベクレル検出

福島大は16日、本宮市白沢地区の牛ふん堆肥(たいひ)から最大で、国の暫定許容値(1キロ当たり400ベクレル)を超える放射性セシウム5000ベクレルを検出したと発表した。同市白沢有機センターには、許容値を超えるため販売できない堆肥約1000トンがあり、特に5~7月に搬入されたものの値が大きい。佐藤理夫教授(産業システム工学)は「牛ふんの9割以上が堆肥になり、有機栽培などに利用されてきた。廃棄方法や来年の稲作にも影響が出る」と危機感を募らせた。

測定は9月、同センターで水分を含んだふんの状態から堆肥までを採取。牛ふん堆肥は持ち込まれた時期によって異なり、9月上旬100~300ベクレル▽7月上旬1400~1600ベクレル▽5~6月1500~5000ベクレル。

佐藤教授によると、5~7月の高い値は、放射性物質が付着した稲わらが原因で、9月以降は稲わらへの放射性物質の付着が少ないうえ、水分を含む牛ふんのため、許容値未満と考えられる。

また、保管されている堆肥には適切な処分方法がなく、地中に埋めると、分解されて埋め立て地が陥没、窒素やリン、メタンが出る。焼却には多くの燃料が必要で大量の灰も出るため、処分方法には課題が残る。【長田舞子】

■

堆肥や腐葉土になる落ち葉 放射能汚染で今年は使えず

(11月21日 朝刊) 循環型の資源として例年なら有効利用される落ち葉。だが、今年の秋は状況が一変している。福島第1原発事故による放射能汚染の影響から、県や専門家が使用を控えるよう呼び掛けているのだ。里山の恵みは一転、処理困難な廃棄物となりつつある。

11月中旬、茂木町九石の町営「有機物リサイクルセンター美土里館」。倉庫には昨冬収集した大量の落ち葉が保管されていた。町内で出される牛ふんや生ごみと合わせて作られた堆肥20+ 件は町内農家の6、7割が使用する。美土里館は全国からの視察が絶えない「循環型社会のモデル施設」だ。

町内では毎年12月から農業者ら約100人が落ち葉集めを始める。落ち葉は同館が15キロ400円で購入。里山の保全にもつながる仕組みだが、今年は状況が異なる。

検討の末、「サイクルを止めるわけにはいかない」と落ち葉収集を行うことにしたが、利用は堆肥20+ 件の暫定基準値(1キロ当たり400ベクレル)をにらみつつ、慎重に進める方針だ。同町の矢野健司環境課長は「上手に使いながら安全な堆肥20+ 件を作れればいいが…」と話す。

「枯れ葉の配布を中止させて頂きます」

宇都宮市内の県営公園で、こうした看板が目立つ。県営公園は毎年、園内の落ち葉や枝を園芸用に無償提供してきたが、今年は取りやめる。「落ち葉は園外に出せないので、園内に仮置きしている」と県民公園福祉協会。

県農政部は10月末、腐葉土や堆肥20+ 件などに落ち葉を使わないよう通知を出した。原発事故後に芽吹いた葉の放射性物質は低濃度だが、落ち葉として回収する際に放射性物質が付着した古い落ち葉や土壌を巻き込むためだ。

一方、落ち葉の収集が滞れば、「汚染土壌がどんどん厚くなり、使えない土地が増える」と懸念する。「除染のためにも今年の落ち葉かきは重要」とするが、集めた落ち葉の処理は自治体の悩みの種となっている。

宇都宮大農学部の高橋俊守特任准教授は「

そもそも落ち葉の汚染に関する知見がない。このままでは里山を利用できなくなってしまう」と危機感を強め、自治体や研究機関による計画的な調査の必要性を訴えている。

Posted at 2011/11/23 15:35:59 | |

トラックバック(1) |

汚染地図とどうするか | 日記

最新の汚染地図by早川教授

最新の汚染地図by早川教授

分かるようで分からない、危険な地図

分かるようで分からない、危険な地図

汚染地図のイメージを作ろう2

汚染地図のイメージを作ろう2

広域汚染地図が出た【文科省】

広域汚染地図が出た【文科省】

汚染地図のイメージを作ろう

汚染地図のイメージを作ろう