■世の中には偉い人が沢山います(皮肉じゃない)

NRCもそうだし、日本の原子力の研究者も口止めされているだけでそうだし、

MIT研究者の解説を訳してくれる人もいる。

■何故今頃と思うかもしれませんが、今またこの解説との対比によって

何が起きてしまったかがわかります。

■そのまま引用するのはあまりに失礼なので、まずはサイト紹介をさせて頂きます。

http://blog.livedoor.jp/lunarmodule7/archives/2406950.html

まずはご一読をお願いします。

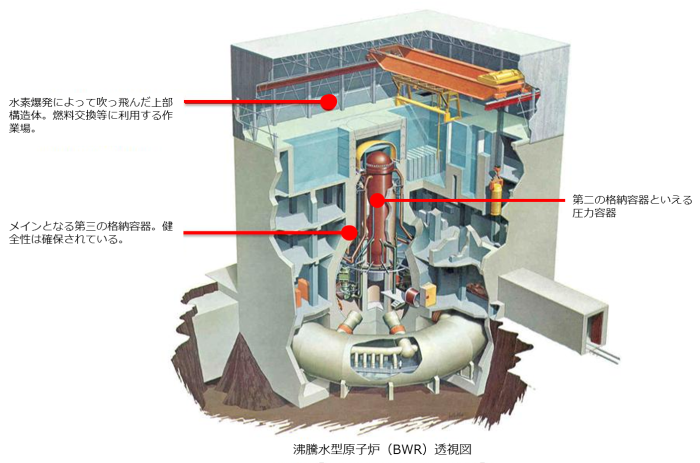

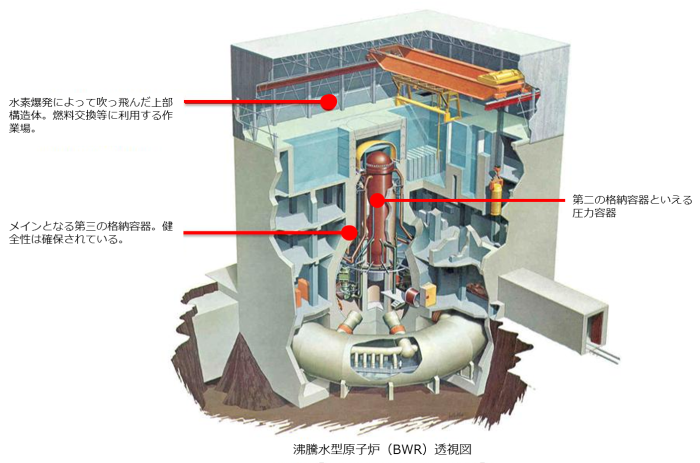

■そして、この透視図が素晴らしい。そして分かりやすい。^^

同上のブログのGIFですね。恐縮ですが、貼り付けます。

■さて、では解説をします

※○○◎が解説

さすが危険性には結構ちゃんと触れているんです。

でもまさかそんなコントロールできていないとは思っていなかったみたい><

1.福島原子力発電所の構造

福島原子力発電所は沸騰水型原子炉(BWR)と呼ばれる。

沸騰水型原子炉は圧力釜に似ている。核燃料は水を温め、水が沸騰し蒸気を作り、蒸気がタービンを回し、電気を作る。蒸気は冷却され、水に戻され、水は再度核燃料により加熱される。圧力釜はだいたい250℃で動作する。

核燃料は酸化ウランである。

酸化ウランは約3000℃の高い融点を持つセラミックだ。

燃料はペレット(レゴブロックサイズの小さなシリンダを想像すると良い)に成形される。

これらの

ペレットは2200℃の融点を持つジルコニウムで作られた長いチューブの中に挿入され、固く密閉される。こうして組み立てられたものが燃料棒(fuel rod)と呼ばれる。燃料棒はまとめられ燃料集合体にされる。多くの燃料集合体が原子炉の中に配置される。全ての燃料集合体をまとめて炉心(the core)となる。

ジルコニウムのケースが第一の格納容器だ。これは放射能燃料を外界から遮断する。

炉心は圧力容器(pressure vessels)の中に配置される。これは先に述べた圧力釜だ。圧力容器は第二の格納容器である。これは釜の頑丈な部分の一つであり、数百℃の炉心が安全に格納されるように設計されている。これはいくつかの点で冷却を回復させるシナリオに関連する。

原子炉の全体のハードウェア──圧力容器と全てのパイプ、ポンプ、冷却(水)蓄積は、第三の格納容器に格納されている。第三の格納容器は分厚い鋼鉄で完全に密閉されている。第三の格納容器はただひとつの目的のために設計され製造されている。完全な炉心溶融を無期限に封じ込めるためだ。この目的のために、

大きく厚いコンクリート製のたらいが圧力容器(第二の格納容器)の下に成形され、第三の格納容器の中は全て黒鉛で満たされる。

※コンクリート製のたらいが石棺です、

コアキャッチャーは無いそうですが、3センチ圧の格納容器

そして外側に厚さ1M以上のコンクリート製の外殻=石棺が存在します。

これがいわゆるコアキャッチャ(core catcher)だ。もし炉心が溶融し圧力容器が爆発(最終的には融ける)したとしても、コアキャッチャが溶け出した燃料や他のすべてのものを捕える。このように核燃料が散開することで冷却されるのだ。

※詳しくは分かりませんが福島第一原発にはどうもコアキャッチャーはないそうです。

あればあったで嬉しいですが、とりあえずないものとしておきます

*************************

2.燃料棒の溶融

多くの燃料棒を他と隣接するように単純にまとめると、

急速に過熱が進み、約45分後に燃料棒の溶解に至る。ここで原子炉の中の核燃料は「決して」核爆弾のタイプの核爆発を起こすことは無いということに言及しておく価値があるだろう。核爆弾を作ることは実際とても難しい(イランに訊いて下さい!)チェルノブイリでは、過度の圧力上昇によって爆発が生じ、水素爆発と全ての格納容器の破裂、融解した原子炉材料が環境中に放出された(ダーティボムだ)。何故同じことが日本で起きないかは次に述べる。

※45分で燃料は溶けます。45分でね。・・・

****************************

3.残留熱

制御棒を挿入し核分裂連鎖反応を停止させた後も、炉心は熱を放出し続ける部分に課題がある。ウランは連鎖反応を止めているが、多くの中間生成物である放射能元素がウランの分裂過程で発生する。特にセシウムとヨウ素同位体がメインとなるが、これらの放射性元素は最終的により軽い原子に分裂して、放射性物質では無くなる。

これらの元素は崩壊の間熱を発生し続ける。

※残留熱は核分裂の3%程度、但し、しぶとい。これが冷やせなくて困ってます。

*******************************

4.耐震性

福島で何が起きたのか

ここで主な事実をまとめたい。日本を襲った地震は原子力発電所の

設計値よりも5倍も強い

※1986年に新耐震基準が出来ますが、この原発は当然それ以前。

アメリカの設計なので弱いのです。持ちこたえましたけど

**************************

5.津波

1時間は物事はうまく進んだ。複数の緊急ディーゼル発電機のうちの1つが必要な電力を供給するために作動させられた。その後、津波が襲った。発電所設計時に想定されていた津波よりもより大きいものだ(上記のとおり5倍だ)。

津波は全てのバックアップのディーゼル発電機を破壊してしまった。

※実際には2次冷却系が全滅で、+発電機も破壊です。

クルマのラジエターが消えたのにアイドリングは止まらない。

バッテリーだけが命の状態が発生しました

※津波が高くなりそうな防波堤地形な事をちょっと前のエントリーで紹介しています。

*************************

6.暗転

ディーゼル発電機が故障した際、原子炉のオペレータは非常用バッテリパワーに切り替えた。バッテリはバックアップのバックアップの一つとして設計され、

8時間にわたって炉心を冷却する電力を供給する。そしてそれはなされた。

8時間以内に別の電力源を発見し、発電所につながなくてはならない。電力網は地震によってダウンしていた。ディーゼル発電機は津波によって破壊された。そこで可動式のディーゼル発電機が投入された。物事が悪い方向に進み始めた。

外部発電機は発電機に接続することが出来なかった(プラグが合わなかった)。そこでバッテリが枯渇した後は残留熱を取り除くことができなくなった。

※これが全ての元凶の始まりでした。津波だけでも嫌なのですが、

*************************************

7.溶融

現時点において炉心溶融について様々な議論が開始している状態だ。今日の終わりには、冷却系が復活しなければ、

炉心は最終的に溶融するだろう(数時間か数日後に)。そして、最終防衛ラインであるコアキャッチャと第三の格納容器がはたらくことになる。

しかし、現時点において目指すべきは、熱を放出している炉心を管理し、技術者が冷却系を修復できるまで可能なかぎり長い間、第一の格納容器(核燃料を格納するジルコニウムチューブ)と第二の格納容器(我々の圧力釜)が無傷で機能し続けるように管理することだ

※溶融しました。1,3号機では水素爆発も起きました。

2号機については第3の格納容器は金属部は突き破っているようです。

最終防衛ラインにも亀裂があるらしく汚染水漏洩

※3も圧力容器系は気密なし、

※1は圧力容器に気密が残っているが発熱が止まらないし、たまに再臨界の模様。

**************************

8.爆発

ストーブの上にある我々の圧力釜を想像してみよう。熱は低いが電源は入っている。(略)しかし圧力が上昇し始める。現在の1stプライオリティは、第二の格納容器である圧力釜と同様に、第一の格納容器の完全性を確保することだ(燃料棒の温度を2200℃以下に保つ)。圧力釜(第二の格納容器)の完全性を確保するためには、圧力を時々逃がしてやる必要が有る。非常時に圧力を逃がす能力は極めて重要なので、原子炉は11もの圧力逃しバルブを有している。オペレータは圧力をコントロールするために時々蒸気を放出し始めた。この時点で温度はおよそ550℃となった。

(中略)

蒸気放出のどこかの段階で爆発が発生した。爆発は第三の格納容器(最終防衛ライン)の外の原子炉建屋で起こった。(中略)オペレータは蒸気放出を圧力容器から直接環境中にするのではなく、第三の格納容器と原子炉建屋の間の空間に行おうとした(蒸気中の放射性元素が安定するための時間をより確保するため)。

問題はこの時点で炉心が高温に達していたことで、水分子が水素と酸素に分離し、爆発性混合物になっていたことだ。そしてそれが爆発し、第三の格納容器の外側、原子炉建屋にダメージを与えたのだ。

※1号機では実際には空焚きが起きていました。(後で発表なので知りえなかった事です)、

圧力容器系の一部が破断し、格納容器に漏れさせたのではなく漏れてしまいました。

更に格納容器に漏れが生じます。

ジルコニウムの水素+水分子の爆発ガス(水素+酸素)が湧いていた事

1号機の後3号機も爆発した事を考えると、

残念ながら格納容器の部分損傷の疑いの方が強いです。

1号機だけはコントロールしながら、研究者の言うとおりの水素爆発の可能性も残っています。

********************************

9.炉心露出

蒸気を放出することで圧力がコントロールされる。圧力釜が沸騰を続けているならば、次の問題は水位がどんどん下がることだ。炉心は数mの水で覆われ

、炉心が露出するまでしばらくの時間猶予がある(数時間か数日)。燃料棒の上部が露出し始めると、露出した箇所は45分後に2200℃という臨界温度に達する。これは第一の格納容器、ジルコニウムチューブが破壊されたことを意味する。

※9は、7の所でスタートしてしまいました。1号機も12日には空焚きだったそうです。

2号機では蒸気の放出で45分で水が消失、空焚きとなりました。

3号機も空焚きこそありませんが燃料露出&溶融しています

*************************

10.塩水使用

冷却システムに利用される水は混じり気がなく脱塩されている(蒸留水のように)。純水を利用する理由は、上述のウランの中性子による放射化だ。純水はそれほど放射化されないので、実質的に放射能フリーな状態を維持する。水の中の不純物や塩は中性子を急速に吸収し、より放射能を帯びるようになる。これはどんなものであれ炉心には何の影響も及ぼさない。炉心は何によって冷やされるかは気にしない。しかし、放射化した(うっすらと放射能を帯びた)水を扱わなければならないとなると、オペレータや技術者がより困難になる。

※そのままです。

******************************************

11.最悪より最悪な事

発電所は危うく炉心溶融になりそうになった。ここで避けられた最も悪いシナリオを紹介したい。もし海水が利用できない場合、オペレータは圧力が上昇しないように水蒸気の放出を続けるだろう。第三の格納容器は、炉心溶融が起こっても放射性元素を漏出さないように完璧に密閉されている。炉心溶融の後に、中間生成物の放射性元素が原子炉の中で崩壊し、全ての放射性粒子が格納容器の内側に沈殿するまでしばらくの待機時間があるだろう。冷却システムは最終的には回復し、溶融した炉心は管理できる温度まで下げられる。

※炉心溶融を部分的に起こしました。

※2,3では第3の格納容器の外に漏れ出した。1号機も若干の漏れがある。

※部分的に起こした炉心はピューレ状になり、何とバケツ臨界を起こした可能性があります。

※再臨界(バケツ臨界)により、爆発的に放射性粒子が増えました。

※放射性粒子と言うか放射性元素が爆発的に増えた事により、

冷却と、放出がより困難になっています

※冷却システムは回復していません。

******************************

12.処理

第一の格納容器には限定的なダメージがある。これは冷却水に幾らかの放射性セシウムとヨウ素が漏出したことを意味するが、ウランや扱いにくいモノ(酸化ウランは水に溶けない)が漏出したわけではない。第三の格納容器内の冷却水を扱う施設がある。放射性セシウムとヨウ素はそこから除去され、最終的に最終処理場に放射性廃棄物として貯蔵されることになるだろう。

※扱いにくいものは漏出した。

※第一どころか第二の格納容器(圧力容器)、第3の格納容器(金属部)にもダメージがある。

*******************************

13.炉心溶融が進む最悪のシナリオを通ったとしても、環境中への影響は極めて限定的に封じ込められることに留意して欲しい。40年前に建築された原子力発電所が、想定基準値をはるかに超えるM9.0という地震に遭遇し、その中で機能不全に陥りながらも最後の一線を超えないように現場の方々の不眠不休の努力が続けられている。

※最悪は余裕で超えた。努力はすごいと思うけれど

**********************************

MIT研究者の誤算と言うよりも親切を仇で返した推定される所(まとめ)

■発表を見て危うくだと思ったが、危うくでは無く、思い切り溶融していた。

■当初の東電発表が微妙な嘘ばかりでコントロールされている様にわざと発表されていた。

■炉心の露出が結局起きてしまった。当然燃料は溶融した。

■圧力が高すぎて、圧力容器系、格納容器系の破断が起きている。

(データを当時は出していないので、いくらプロでも分からない)

■津波による二次冷却系全喪失は知らないと思う、いくらなんでも。

■冷却水によって崩壊した燃料棒がピューレ状になりバケツ臨界を起こした

■バケツ臨界により、放射性粒子がものすごい勢いで増えた。熱量も増えた。

■石棺(格納容器外殻)の隙間から漏洩があり、作業が進まず未だに冷却系が回復しない。

**************************

【現段階での推論】

■パニックを防ぐ為に報道や報告を、知ってか知らずか分からないが

日本はもちろん外国にまで隠蔽した。

■結局、後からばれた。

■要するに、取り繕っていた分、想像よりもよっぽどひどかった。

******************

結構引用してしまいました。

あくまで解説的なもので、後から訂正を入れる可能性もあります。

また文章自体は、引用もとの文章を全て一読してから抜粋部をお読み下さい。

今のうちにMIT研究者の話を検証しよう

今のうちにMIT研究者の話を検証しよう

六ヶ所会長=東電社長=経団連副会長=電気事業連合会長???

六ヶ所会長=東電社長=経団連副会長=電気事業連合会長???  【原発万事】格納容器の微小の漏れは、もっけの幸い【塞翁が馬】

【原発万事】格納容器の微小の漏れは、もっけの幸い【塞翁が馬】  嫌な余震

嫌な余震  ■17時10分頃、明らかに津波地震の匂いのするゆれがありました。

■17時10分頃、明らかに津波地震の匂いのするゆれがありました。 【防波堤が裏目】福島第一の津波巨大化の原因は?【岸壁の形】

【防波堤が裏目】福島第一の津波巨大化の原因は?【岸壁の形】